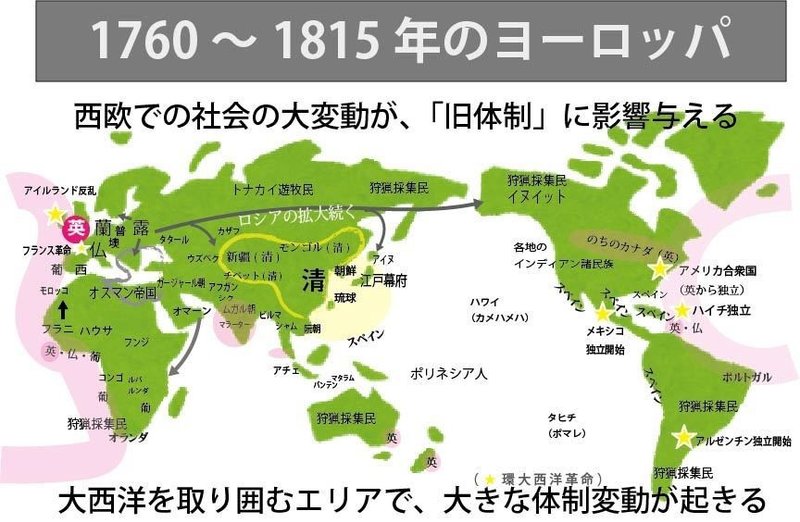

【図解】ゼロからはじめる世界史のまとめ⑰ 1760年~1815年の世界

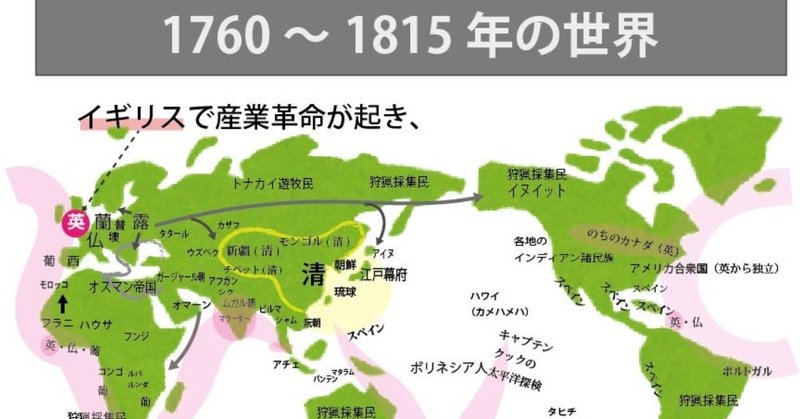

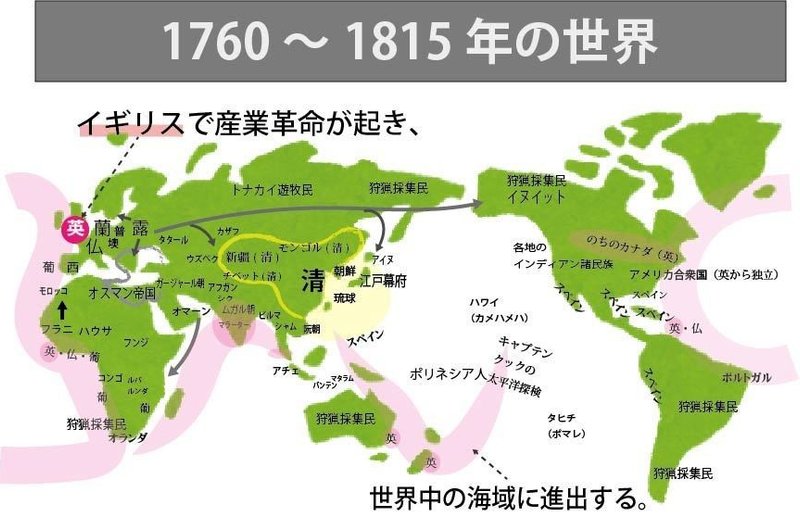

◆1760年~1815年の世界

産業革命がイギリスで始まる時代

さて、ついに今回は世界史の上での重要なターニングポイントである1760年だ。

その転換を生み出す革新的な技術が、ほかでもないイギリスで生み出される。

イギリスでは、農業の技術革新が進み、産業(ものづくり)にかける余裕が生まれるとともに、投資に必要な元手も海外の植民地や奴隷貿易独占権によって豊富だった。さらに、イノベーションに必要な科学的な研究(注:ニュートン、ケプラー、ボイル)も進み、エネルギー源となる石炭も自給が可能だった。

数々の偶然に支えられ、じわじわと人類社会の大転換が進んでいく様子を、世界全体を見渡しながら確認していこう。(文字数 13,538字)

―この時代に、ついにアジアとヨーロッパの「大逆転」(注:「大分岐」)のきっかけになる出来事が起きるよ。

あれっ、今まではどちらの地域のほうが力が上だったんでしたっけ?

―経済的にも軍事的にも、アジアのほうが断然上だ。

ヨーロッパがアフリカやアメリカを経由してアジアに向かったのも、「大航海時代」っていう勇ましい名前が付いているものの、実際には豊かなアジアにある物欲しさに目指したんだったものね。

アジア各地でつくられるハイクオリティな物(注:たとえば、絹織物・綿織物(イギリスではキャラコと呼ばれた)・おしゃれな陶磁器)は、とてもヨーロッパでは作ることができなかったんだ。

でも、この時代にそれが「逆転」することが起きるというわけですか。

―そう。

そのひとつが、人や馬を使わなくても、その数十倍ものパワーを出せるテクノロジー(注:○○機関)の開発だ。

「数十倍」…ですか!

―サルの場合、力(ちから)を出す仕事をするには、自分の体を使うしかないよね。その場にある木とか石を使うっていっても、結局は自分の体を使うしかない。

人類もはじめは、その他大勢の動物と同じく、何をするにも力を出すには自分の体を使うしかなかった。

それがイヤなら、誰か別の人を使うしかない。

そこで利用されたのが「奴隷」だ。

敵を奴隷として、力を出してもらう道具として使ったわけだ。

家畜も力を出す道具として使えませんかね?

―その通り。

家畜なら、たとえば馬1頭で奴隷7人分のパワーが出せるといわれている。

でも、人にしろ馬にしろ、体力には限界があるよね。

(映画「それでも夜は明ける」(時代設定は1840年代))

消費カロリーには限界があります。

―そう。力にはムラもある。

コンスタントにずっと力が出せるわけではない。

成人男性だったら1日にこれぐらい食べなきゃいけないという量が決まっているけど、さすがにそれを何十倍も超える量のご飯を食べるわけにもいかないよね(笑)

馬だって同じ。

エサを食べる量には限界がある。

どうすれば人も馬も使わずに、仕事をする力を手に入れることができるんでしょうか?

―そう、それ。

まさにそんなことができれば夢のようだね。

その夢みたいな技術が、この時代に実現したわけだ。

燃料は石炭。

石炭を燃やすことで、その熱であたためられたお湯から湯気(ゆげ)が出て、その湯気がふくらむ力を利用して機械を動かせることがわかったんだ!

その力はなんと馬50頭分!

改良が重ねられ、最終的には馬2000頭分にまでパワーアップした!

馬2000頭! そんなに力があったら、なんだってできそうですね!

―たとえば荷物をたくさん積んだ箱に車輪を付け、鉄でできたレールの上をその力で走らせれば、大荷物・大人数を輸送できるよね(注:鉄道の上を走る蒸気機関車)。

その箱を海に浮かべてスクリューを回せば、帆(ほ)がなくても高速で巨大な船を動かすことだってできる(注:蒸気船)。

今まで動物の力や風の力に頼っていた人間の活動範囲が、劇的に変化することになるんだ。

さらに機械なら、燃料さえあればいつまで動いても疲れない。

同じようなクオリティの商品を大量につくることだって可能になる(注:大量生産)。

「職人技」の意味がなくなってしまいますね。

―だよね。

インドから輸入されていた高品質の綿織物(注:綿の糸で編んだ布。イギリスでは「キャラコ」と呼ばれた)も、機械をつかえばマネできる。

そもそもこの新技術の発明も、アジアからの輸入に頼っていた製品を、自分の国でつくりたい!という願いから生まれたんだよ(注:輸入代替工業)。

なるほど。こんなことになってしまえば、イギリスはどんどん経済的に発展していきますね。

―だよね。

大量に物がつくれるようになったということは、原材料もその分たくさん調達しなければならないから、海外への進出も強まっていくよ。

でも良いことばかりとは限らない。

人間が機械のペースに合わせて働くようになれば、人間がそのペースについていけなくなってしまう。機械は疲れないからね。

機械や材料を導入するのにもお金がかかるから、経営者は「利益」のことを一番に考えるあまり、働く人をコキ使いがちだ。

昔のように、同じ業種の人が集まって協力し合ってお互いつぶれない程度に「なあなあ」で商売をする時代は終わったわけですね。

―その通り。

「どうすればもうかるか?」を考える実力本位の時代になっているわけだ。

起業家は、それを知恵をしぼって考える。

貧しい田舎出身でも、アイディアひとつで成功をおさめることも可能だ。

彼らにとってジャマだったのは、古臭い身分制度だ。

生まれたときから「身分」が決まっていたら、どんなに実力があっても這(は)い上がることはできないという古臭い身分制度。

このような「古い制度を変えよう!」という運動が、政治や経済の世界で盛んになっていくのもこの時代だ(注:自由主義)。

「古臭い制度」イコール、「王様」や「教会」ですね?

―その通り。

王様や教会は、自分たちを頂点にして国じゅうに家来を従え、広い土地を所有していた。

土地がこういう古臭い人たちにの持ち物になっている限り、そこで自由にビジネスすることはできない。

そこで新しく「ものづくり」でのし上がっていった起業家たちは、やがて政治活動を始め、世の中のしくみを変えていこうとするよ。

その活動は成功したんですか?

―それが、イギリスではだいたいうまくいき、フランスでは大混乱におちいる。なんでもそうだけど、「もうけ話」というのは一番初めに成功した人だけが大きな利益を得るものだ。イギリスはその後、世界で一番「ものづくり」が盛んな国としてトップランナーとなっていく(注:「世界の工場」)。

なおこの時代、アメリカに移り住んだヨーロッパ人は、ほぼゼロから、新しい時代に合わせた国を建設することに成功する(注:アメリカ合衆国(the United States of America))。

それに刺激を受けて、フランスの植民地だったカリブ海の島のひとつ(注:ハイチというところ)や、スペインの植民地だった中央アメリカから南アメリカにかけてのエリア(注:メキシコ、コロンビア、ペルー、ボリビア、アルゼンチン、チリなど)でも、「自由」を求める運動が盛り上がるよ。

「人間は文明が始まって以来ずっと「進歩」してきた。

今もその「進歩」の途中だ。

だから、古臭い制度は倒されるべきで、新しい世の中の仕組みへと「進歩」するべきだ!」という考え方がヨーロッパから広まっていったわけだ。

「良い」考え方じゃないですか。

―ただ、なんでも「人間の思い通りに変えていこう」という考え方は、ややもすれば、人間の思い通りに「自然」を作り変えていこうという考え方になりがちだ。科学が技術に応用されれば、効率よく自然を改造することだって可能になる。

例えばどういうことですか?

―燃料がたくさん欲しい!と思えば、山を思い切り掘り返して大量の石炭を獲得することも可能になるよね。

で、その石炭を燃やせば、大気中の二酸化炭素濃度は上昇する。

こうして人類は、地球上で唯一、地球の自然を大規模に作り変えてしまう力を手にした動物になったわけなんだ(注:近年、これ以降の地質学的区分を「人新世」(アントロポシーン)として定義する動きもある)。

だしかにマイナス面もありそうですね。

ヨーロッパは絶好調ですが、遅れをとったアジアはもうダメなんでしょうか?

―そんなことはない。

当時はまだまだアジアのほうが、ヨーロッパに比べて稼ぎははるかに大きい。

アジアの強みは人口が多いこと。

日本や中国といった東アジアでは、伝統的に、いくら土地が狭くてもたくさんの人手を使ってきめ細やかな仕事のできる人が多かったから、ものづくりの効率は決して低くなかったんだよ。

「日本人は勤勉(マジメ)だ」とよくいわれますね。

―狭い土地でありながらマジメに仕事に精を出すことが、人間として立派だという道徳がしみついていたことも大きいだろうね。

***

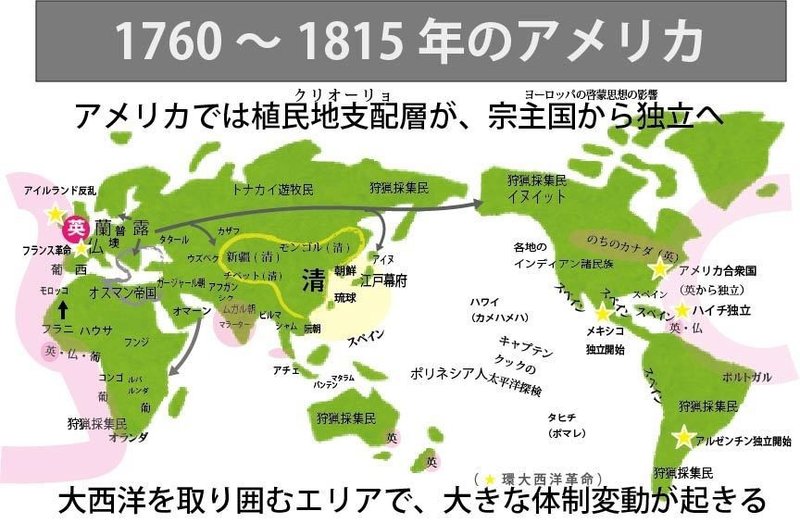

◆1760年~1815年のアメリカ

―この時期の初めに起きたヨーロッパ諸国どうしの戦争(注:七年戦争)とその条約(注:1763年パリ条約)によって、北アメリカからフランスがシャットアウトされ、イギリスとスペインが支配を分け合う形になっている。

ただ、フランスの撤退後にもフランス人の住民は北アメリカ(注:ケベックなど)に残った。イギリスはフランス人の住民に配慮し、イギリスの文化をむりやり押し付けることはしなかった(というか、できなかった)。これがのちのカナダのルーツだ。

一方、そこへユーラシア大陸から海を挟んで、ロシアが北のほうに上陸していることにも注目したい。

どうしてロシアがアメリカ大陸などへ?

―寒いところに住む動物の毛皮を中国に持ち帰れば、高く売れたからだ。ラッコやアザラシとかね。

イギリスは北アメリカをどんなふうに支配していたんですか?

―初めは、わりと「テキトー」な支配だった(注:有益なる怠慢)。

イギリスで厄介者になった人を移り住ませたり、イギリスでは生きづらくなった人が自発的に移住し、個々に王様から許可を得て植民地をつくっていった経緯がある。

イギリスが統一的に支配していたわけではなく、各植民地にはある程度の自由が与えられていたんだ(注:植民地には議会、大学があり、憲法を制定するところもあった)。

でも、イギリスがフランスと海外植民地をめぐって戦争を繰り返すと、国の「フトコロ事情」が悪化し、北アメリカの植民地から「しぼりとれるところは、しぼりとってやろう」「イギリス製品の輸出を促進しよう(注:重商主義)」という方針に転換。

お酒や砂糖、新聞といったあらゆるものに税(注:糖蜜税、砂糖税、印紙税)をかけたものだから、植民地の人たちはさすがに怒り出す。

その怒りが爆発したきっかけは、「紅茶」だ。

「紅茶」がどうしたんですか?

―当時から「紅茶」はイギリス人の大好きな飲み物のひとつ。

それは北アメリカに移住したイギリス人にとっても同じだ。

しかしイギリスは、北アメリカの植民地に対し「今後は、イギリスの特別な貿易会社が仕入れたお茶のみを買うこと」と法律で命令(注:茶税)。

それじゃあ安いお茶が自由に買えなくなる。

それがきっかけになって、バラバラだった植民地が一致団結して合同の臨時政府と軍隊を組織(注:大陸会議)。イギリスからの独立宣言(注:アメリカ独立宣言)を出したんだ。

なるほど。お茶がもとで、北アメリカの植民地は独立したわけですね。

―自由を求めた13の植民地(注:13植民地)は、イギリスのライバルだったフランスやスペインの援助に助けられて独立を達成。

でも、新しい国をどんな国にするかをめぐって、意見が激しく対立した。

王様の支配から自由を求めて独立したのに、新しい国のリーダーが王様みたいにいばってしまっては同じことの繰り返しになってしまうからだ。

そこで、新しい国のリーダーが「やってもいいこと」を、憲法(支配者が守るべき、国の取扱説明書)に明記した。リーダーは国民による選挙で選ばれることとした。

そして、リーダーの暴走を止める力を、各植民地の代表からなる議会に与えた。

さらに、議会と大統領に対して「憲法を守りなさい」と釘を刺す権利を最高裁判所に与えた。

このようにして、法律をつくる役割(=立法)、法律に基づき国を動かす役割(=行政)、法律を破った人を裁き、憲法が正しく運用されているかチェックする役割(=司法)に分けることで、一人のリーダーにパワーが集中するのを防ごうとしたわけだ(注:三権分立)。

とっても合理的な仕組みですね。

―よく考えられているよね。

こうしてできたのがアメリカ合衆国だ。

ただ単に「アメリカ」ともいうけど、この時代に北アメリカに誕生したばかりの若い国なんだね。

北アメリカにはヨーロッパのように身分社会の伝統はないから、新しい会社を立ち上げるようにゼロから新しい国を建設することができたわけだ。ある意味、壮大な実験のようなものだね。

ただ、もともと住んでいたインディアンと呼ばれる先住民族たちのことはまったく無視されているよ。インディアンたちは土地を取り返そうと必死に抵抗するけど、アメリカ合衆国の軍事力にはかなわず、各地で支配下に置かれている。

また、独立した直後のアメリカ合衆国は、もう一度だけイギリスと戦争(注:アメリカ・イギリス戦争(米英戦争))をしている。この戦争のときにイギリスからの輸入がストップしたことが、アメリカが経済的に「独り立ち」するきっかけとなっているよ。

◇1760年~1815年のアメリカ 中央アメリカ・カリブ海・南アメリカ

このエリアは依然としてヨーロッパの支配下にありますか?

―ほとんどがスペインの植民地のままなんだけど、「自分たちはスペインのいいなりになりたくない」という、アメリカ生まれのスペイン系の人たち(注:クリオーリョ)も動き出すよ。

また、カリブ海の小さな島(注:フランスの植民地だったハイチ)では黒人指導者(注:トゥサン・ルヴェルテュール)がヨーロッパの考えの影響を受けて独立運動を開始。指導者は捕らえられてしまうけど、のちに支配国を追い出して独立を果たした。

すごいですね!

―フランスで王様が倒されたタイミングをねらって、島から軍隊を追い出そうとしたんだ。

でも独立後のハイチは、サトウキビをつくることぐらいしか産業がないから、国の運営には苦労するよ。

この時代には他のスペイン領の地域でも独立を求める運動が起きている。

ヨーロッパでスペインが、フランスの軍人出身の支配者に占領されたタイミングをねらったんだ。お隣の状況をみて、ポルトガルの王様もブラジルに避難している。

金、銀、銅、熱帯でしかとれない農作物―アメリカ大陸はヨーロッパ諸国にとって「お金を稼ぎ出す」重要なエリアだった。

だけど、もともといた先住民に加えて黒人やヨーロッパ系の住民が複雑にミックスされた社会になってしまったおかげで、「みんなでヨーロッパから独立しよう」という動きにはなりにくい。

せっかく独立できても、こんどは誰が資源をコントロールするかとか、ヨーロッパのどの国を「お得意様」にするかとか、そもそもどんな国づくりを進めるかといったことでなかなか一致せず、混乱続きとなるよ。

このように、この時期のアメリカではヨーロッパでの新思想の影響を受け、基本的には白人の支配層が中心となって本国に反旗を翻し、新たな時代に対応した政権を打ち立てる動きが活発化する。

大西洋を取り囲む広い地域で政治変動が起きたから、「環大西洋革命」とも呼ばれるよ。

***

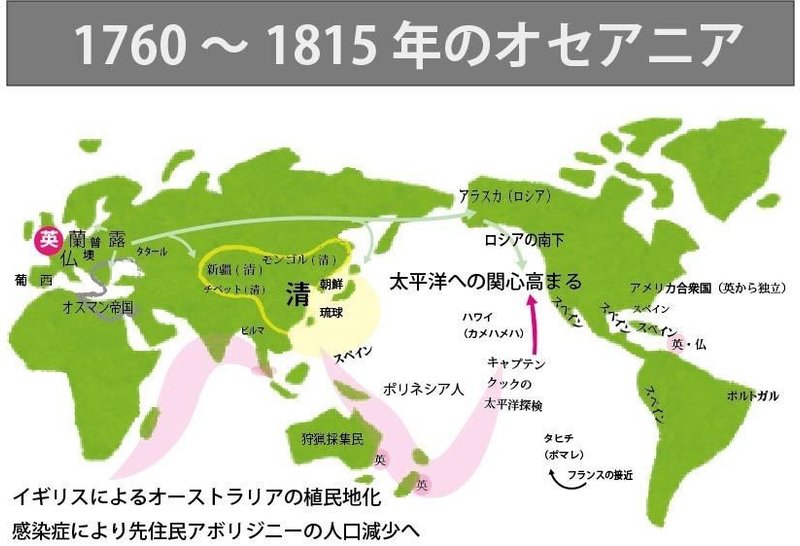

◆1760年~1815年のオセアニア

―この時代に、ヨーロッパのイギリスやフランスによる本格的なオセアニア探検が始まる。

今まで知られていなかった情報がヨーロッパに送られ、キリスト教の布教やビジネスをしようと、オセアニアに行こうとする人も現れたんだ。

各地の様子を教えてください。

―イギリス人の探検家(注:クック)の報告によれば、トンガという島の人々は以下のようだったらしい。

「男たちの一般的な背は、われわれ(イギリス人)の中くらいの人と同じくらいで160〜180センチ弱くらい。体のバランスは良く、手足の形は非常に優雅だったけれども、タヒチの人たちに比べると少し筋肉質だった。女たちは一般的に男より10センチくらい背が低い(中略)。顔は整っていないが、ソサイエティ諸島(もっと東にある島じま)かわいらしい。(中略)タヒチと違って、彼らのリーダーの肌の色や太り方は普通の人と何も変わらず、服も一緒だった。人々が彼のいうことを聞いているのを見て、初めて気がついたほどだ」(出典:印東道子『島に住む人類史』臨川書店、2017年、16頁)

細かいところまでけっこう見ていますねえ。

―ヨーロッパのような身分制にもとづいた秩序ある社会が、王様や貴族の下に営まれていたことは、ヨーロッパの人々を驚かせたんだ。

オセアニアの東部に位置し、美しい海で人気の観光地になっているタヒチ。ここにはフランス人から武器の支援を受けた王様(注:ポマレ)が、島々を統一して王国を建てているよ。フランスは、ライバルであるイギリスをシャットアウトするために、自分のいうことを聞いてくれる現地のリーダーを探し当てたわけだ。

イギリスとフランスの争いは、オセアニアにも広がっているんですね。

―一方、当時のハワイは戦国時代。島ごとに支配者がいて争っていた。イギリスの有名な探検家も、この争いに巻き込まれて亡くなっている。

結局この混乱を有力者(注:カメハメハ)が統一。

ビャクダンという良い香りのする木の生産と貿易によって力を付けていくけど、ビジネス目当てのヨーロッパ人の進出も増えていくよ。

オセアニアも、ついに密接に世界情勢とリンクするようになっていくんですね。オーストラリアはまだ「孤立」していますか?

―ついにこの時代、イギリスによる植民地化が始まる。

狩りと採集生活をしていた先住民の人口は、持ち込まれた病気に感染して激減。イギリスからは罪に問われた人の「島流し」場所としてオーストラリアを利用した(注:流刑植民地)。

***

◆1760年~1815年の中央ユーラシア

―前の時代から続いていたように、遊牧民は劣勢となっている。

草原地帯にはまだモンゴルの建国者の血を引く勢力が残っているけど、西からはロシア、東からは中国が領土を広げていったんだ。

黒海の北の沿岸にあった遊牧民の国(注:クリム=ハン国)も、この時期にロシア(注:エカチェリーナ2世)に飲み込まれているよ。

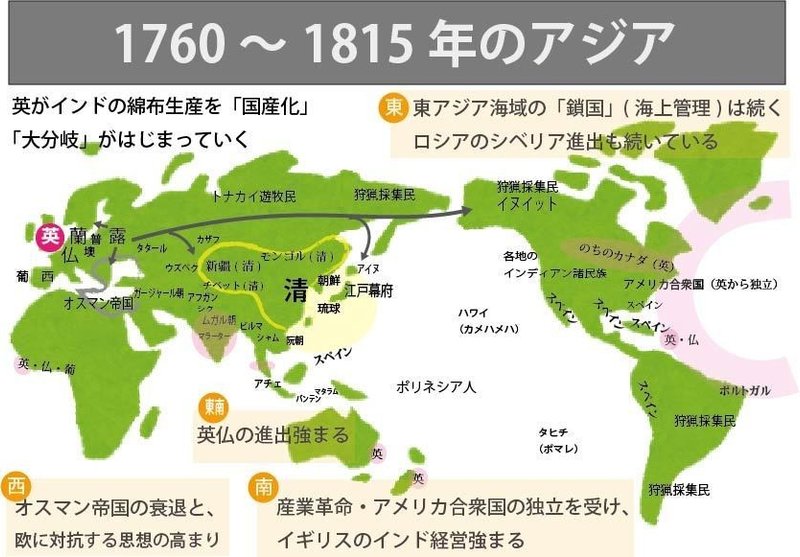

◆1760年~1815年のアジア

この時代の日本は、世界情勢の影響を受けていますか?

―沖合にアメリカやイギリス、ロシアの船がひんぱんに出現するようになるね。

毛皮やクジラの取引が目的だ。

日本の支配者は「北の守り」のために北海道やその周辺の島々を探検させているよ。

なるほど。だから江戸時代の終わり頃になるとロシア人が北海道のほうに現れるわけですか。

じゃあ同じように中国にもヨーロッパの船の来航は増えているんでしょうね。

―そうそうそれが大きな問題になるんだ。

中国はすでに、特定の場所(注:広州)で決められた商人(注:公行)を通せば、面倒な手続きや儀式を踏んで皇帝にじきじきにお願いしなくても、民間人が貿易してもいいと認めていた。

それならヨーロッパ人の商人たちも納得しそうですね。

―いや、そういうわけにもいかないんだ。

「決められた商人」とだけ取引をする決まりだったから、中国の商品が欲しくても「高く売りつけられる」ことがほとんどだし、イギリス製品を売り込もうにも、自由に販売業者を探すことだってできない。

そこで「自由」にビジネスをさせてほしいと、イギリスから外交官が皇帝と直接交渉しようとこころみた(注:イギリスの外交官マカートニー)。

それは失敗しそうですね…皇帝にとって外国は“子分”ですから、対等な交渉は難しそうです。

―そうだね。けっきょく交渉は失敗。

認めてもらえないならば「隠れて」やるしかないと、危険をおかして民間商人たちは動いた。中国の商人の中にも、「自由に貿易したい」と願っていた人たちもいたからね。

「禁止されている」ものほど高く売れるのは、いつの時代も同じだ。

このときイギリス商人が目をつけたのはアヘンという薬物。一度手を出したらやめられない。イギリス商人がインド人にアヘンをつくらせ、それを中国に密輸して莫大な利益をあげ、それで中国の商品を買い付ける作戦に出た。インド、中国、イギリスを結ぶ「もうけを生みだす三角形」(注:三角貿易)が、ただでさえいろんなボロが出ていた中国の社会を大混乱におといしれることになる。

◇1760年~1815年のアジア 東南アジア

―この時代の東南アジアには、イギリス人と中国人の商人が貿易のために積極的に進出しているよ。

特に中国人は各地に出身地別に中華街をつくり、東南アジアの経済をコントロールするようになっていく。

そんな中、ベトナムでは中国の皇帝から独立した国(注:阮朝(げんちょう))が建てられている。建国にあたってはフランス(注:宣教師のピニョー)からのサポートがあり、その後フランスが「建国を手伝ったんだから言うこと聞けよ」と恩を着せるきっかけになるよ。

ベトナムってフランスの植民地だったんですか。

―このあと、だんだんそうなっていくね。

ベトナム語って現在はアルファベットで書かれるんだけど、それもフランス支配の名残だよ。

フランスがベトナムを支配したのに対し、イギリスはどう対応したんですか?

―その頃イギリスはちゃくちゃくとインドの支配を進めていた。

「インドを守る」ためには、周りにある交通の重要ポイントを確保しておくことが大切だ。

そのひとつがマラッカ海峡。インドと中国を結ぶ「海の通り道」だ。

このあたりの港町を支配していたのはイスラーム教徒の支配者(注:ジョホール王国など)。

イギリスは軍事力を使って港町を奪い取っていったんだ(注:次の時期の初めにシンガポールが矛先になる)。

一方、フランスとイギリスに挟まれる位置にあったタイでは、新しく中国系の王様が即位して、強い国づくりを始めている。

これが今に続くタイ王国の(注:チャクリ朝)ルーツだ。

◇1760年~1815年のアジア 南アジア

―南アジア(≒インド)を支配していたムガル朝は、多数派を占めるインド伝統のヒンドゥー教徒からの信頼を失い、いうことを聞かない地域が増えている。

ヨーロッパ諸国が入り込む格好のタイミングですね…。

―強い国があるよりも、バラバラなほうが入り込みやすいからね。

イギリスは港町に拠点を築き、インドの綿織物(注:キャラコ)を輸出した。

でも、ハイクオリティなインド産綿織物を買い付けてばかりでは利益にならない。そこで次第にイギリスの工場から、インド産綿織物のパクリ商品が機械で大量につくられ、インドに輸出されることになる。

インドは綿織物の生産国から、原材料の綿の輸出国に転落してしまったんだ。

イギリスはインドをどうやって支配したんですか?

―総督を派遣して税をとった。

その地域に有力者がいる場合にはその人に税集めを任せた(注:ザミンダーリー制)けど、直接支配が可能なところでは農民から直接税をとった(注:ライヤットワーリー制)。インドの人たちに厳しい負担がのしかかることになるんだ。

こうしてインドは、イギリスにとっての最重要植民地となっていくんだ。

イギリスはどうしてインドに目を付けたんですか?

―ユーラシア大陸の南部沿海エリア(インド洋から中国沿海にかけて)こそ、古来世界貿易の中心地だったよね。

イギリスはこのエリアへの進出をねらったんだ。

それに同時代のアメリカに目を向けてみると、北アメリカの植民地(注:13植民地)を失っているよね(注:アメリカ合衆国)。

そこで、代わりにインドの植民地経営に一層いそしむようになっていくわけだ。

イギリスのライバルであったフランスをまとめようとした皇帝(注:ナポレオン)が、この時期にエジプトをおさえて(注:エジプト遠征(失敗))イギリスを排除しようとしたのも、イギリスが地中海からインドに「ショートカット」して進出するのをジャマしようとしたからなんだよ。

◇1760年~1815年のアジア 西アジア

―西アジアではヨーロッパ諸国の進出に対して、各地の支配者が有効な対策をとれないでいる。

たとえば、かつては広い領域を誇っていたオスマン帝国には、北からロシアが南に下がり領土がもぎ取られてしまう(注:たとえば黒海北岸)。

「勝つためにはヨーロッパ諸国の進んだ技術を取り入れるしかない…」

そう悟ったオスマン帝国の皇帝は、次第に自分たちのほうが「遅れているのかもしれない」って気付きはじめる。

オスマン帝国とヨーロッパの「立場の逆転」ですね。

―オスマン帝国が弱りはじめると、周辺の地域で新しい動きがあった。

まず、イランで新しい王国(注:カージャール朝)が建国されている。

北からのロシアの侵入を防ごうと必死だ。

また、イスラーム教の生まれたアラビア半島でも、遊牧民のリーダー(注:サウード家)がイスラーム教徒の改革派(注:ワッハーブ派)と組んで「世直し」の運動(注:ワッハーブ王国)を始めているよ。

「世直し」…ですか?

―うん。

「ヨーロッパ諸国の侵入を受けるようになったのは、オスマン帝国にも責任がある! あいつらは、本来のイスラーム教を信じずに、あやしげな儀式をとりいれ、イスラーム教をダメにしてしまった。昔のイスラーム教に帰ろう!」

そういう考えだ。

そもそもアラビア半島の遊牧民たちの多くは、すでにイスラーム教の信仰を捨てていた。でも、今こそもう一度イスラーム教の力で団結し、アラブ人の「栄光」を取り戻そうじゃないか!と呼びかけたリーダー(注:サウード家)がいたわけ。

サウード家がアラビアに作った国、サウード家のアラビア、サウードアラビア…

サウジアラビア…!

―そう! これが現在のサウジアラビアのルーツなんだ。

その運動は成功したんですか?

―イスラーム教に「怪しげな儀式」を持ち込んだのはイラン人のせいだ!と敵視し、イランに大軍で侵入したこともあった。

そういうわけで、イランとサウジアラビアは今でも仲が悪い。

この動きを止めることができなかったオスマン帝国に見切りをつけたのはエジプトの支配者だ。

エジプトはまたオスマン帝国の支配下にあったんですね。

―うん。だけど、エジプトにはナイル川があるから経済的にも豊かだし、地中海とインド洋をつなぐ重要ポイントにあるよね。

エジプトには当時オスマン帝国から総督(そうとく)が派遣されていたんだけど、地の利を生かしてヨーロッパ諸国に接近し、最新の軍事技術を導入してオスマン帝国を倒そうとする人たちが現れた。

当時のエジプトに進出しそうなヨーロッパの国といえば、イギリスですね!

―そうだね。

イギリスは当時インドに拠点を置いていた会社(注:イギリス東インド会社)から得られる収益を大切にしているから、地中海とインドを結ぶ「中間地点」に位置するエジプトは超重要だ。

先ほども言ったように、イギリスはインドへの「ショートカット」のためエジプトを重視するようになっていたんだ。

でも、そのイギリスに接近するよりは、イギリスのライバルに接近したほうが有利なんじゃないかと考えたのが、当時のエジプトで熾烈な競争を勝ち抜き、「総督」を自称することになった最強の軍人(注:ムハンマド・アリー)だ。

「イギリスのライバル」…つまり、フランスですね?

―その通り。フランスはイギリスのジャマをしようとして、エジプトを一時占領している。この作戦自体は失敗してしまったんだけど、エジプトの自称「総督」はフランスを近代化の「先生」にして、ちゃくちゃくと力を蓄えていくんだ。

アラビア半島にも遠征して、先ほどのアラブ人の王様(注:ワッハーブ王国)を滅ぼしているよ。

***

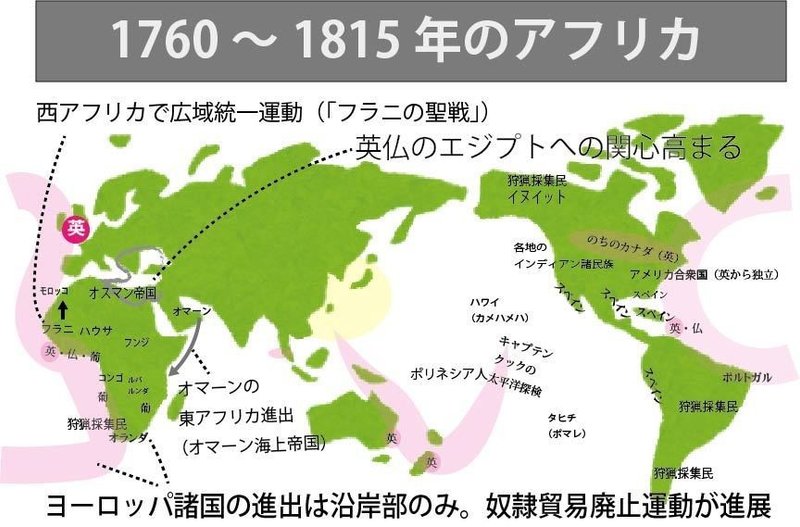

◆1760年~1815年のアフリカ

―インド洋沿岸に位置する東アフリカには、アラブ人(注:オマーン)が強い国をつくって奴隷貿易を拡大させている。

あれ、アフリカの「奴隷貿易」ってヨーロッパ諸国だけがやっていたんじゃないんですか?

―ううん、この時期にはアラビア半島のオマーンという国の王様が東アフリカの港町に進出して、大規模な奴隷貿易をやるんだよ。今のタンザニアという国のあたりにも領土を持っていたくらいだ。

ヨーロッパ人の商人の活動も盛んですよね。

―そうだね。競うようにして内陸に進出して、お金になりそうなものを運び出している。

社会が不安定になって移動するバントゥー系の民族も出てきて、南アフリカのほうに草原を求めてみんなで移動する人たちも出てきている。

移動先にいた狩りと採集で生活していた人たちの住みかが、さらになくなっていくことになるよ。

西アフリカはどうですか?

―この時代にはヨーロッパで奴隷貿易を「やめよう」という運動(注:奴隷制廃止運動)も起きているんだけど、相変わらず奴隷貿易は続けられている。

そんな中、サハラ砂漠の遊牧民(注:フルベ人)の中には、イスラーム教を旗印にして平和な国を作ろうという運動(注:フルベ(フラニとも言う)の聖戦)が一気に広がっていった。

また、北アフリカではオスマン帝国の力が弱って、コントロールできているエリアがどんどん減っている。

エジプトの総督(注:ムハンマド・アリー)が言うことを聞いてくれなくなったのは、さっき説明した通りだ。

***

◆1760年~1815年のヨーロッパ

―この時代のヨーロッパでは、地域による「差」がハッキリ現れている。

例えば、東のほうではロシアがどんどん領土を広げようとしている。寒いから「凍らない港」や「農業ができる土地」がほしかったわけだ。

南のほうではオスマン帝国と何度も戦い、東のほうではポーランドの領土の一部を、同じく新興国のプロイセンやオーストリアと一緒に獲得。

ポーランドという国はこれによって地球上から消滅してしまったんだ(注:ポーランド分割)。

領土が広くなれば発展しそうですね。

―…というわけにはなかなかいかない。

領土が広くなっても東ヨーロッパでは、相変わらず「人手」(ひとで)が使われていたんだ。しかもその「人手」は、誰もが自由に仕事を頼める状態ではなく、「領主の持ち物」だったんだ(注:グーツヘルシャフト)。

それじゃあ、ものを作る産業は発達できなさそうですね…。

―だよね。

必要なとときに「働いて!」って頼めないものね。

だからその分、東の方のヨーロッパ諸国は戦争をして自分の国の領土を広げることに必死だ。

それに引きかえ、西のヨーロッパにあったイギリスでは人間や家畜の力を、何十倍、何百倍も上回る力をこの時代に発明しているよね。

それ以降、イギリスでは「もうかるアイディア」を出して頑張った分「正当な報酬」が手に入り、「社会的なステータス」が認められる時代へと、刻一刻と変化していくよ。

周りの国もイギリスの大躍進を見て、「自分たちも追いつかなければ負けてしまう。古臭い考え方の王様や貴族を倒して、社会を「根本的に改造」する必要がある!」と危機感をつのらせた。

そういうわけで、イギリスのライバルだったフランスでは王様が倒され、王様がいない国が誕生した。

でも、今までずっと王様がいた国から王様がいなくなってしまったら、相当混乱しそうですね。

―その通り。

秩序がまるっきりなくなって、人々は不安になった。

その混乱を収拾したのは、才能あるイケメン軍人(注:ナポレオン)だった。

彼はイギリスに追いつくために、新しい時代の価値観を掲げつつ、国民から幅広く人気を得ながら、ヨーロッパの大部分に領土を拡大していった。頑張って発明した成果やビジネスのアイディアがちゃんと自分のものだと主張できるように、法律の整備も進められていったよ(注:所有権の保障)。

イギリスも占領されてしまったんですか?

―いいや、イギリスは持ちこたえた。

なにせ世界最強の海軍力がある。

また、領土の広さで負けないのはロシアだ。

フランスの軍人皇帝(注:ナポレオン)は、西からはイギリス、東からはロシアに挟まれる形になって短期間で敗北することになったんだ。

その時代に大きな戦争があったなんて知りませんでした。その後はどうなったんですか?

―ヨーロッパの王様や皇帝たちは、フランスを震源地とした大混乱(注:フランス革命)が二度と起きないように、自由な思想(注:自由主義)を取りしまる「対策」(注:ウィーン体制)を打とうとしていくよ。

でも、もちろん「時代の波には逆らえない」。

フランスの軍人皇帝はヨーロッパを支配するときに、従来の「王様の支配するヨーロッパ」から、「さまざまな民族が“主人公”になるヨーロッパ」(注:民族主義)を目指そう!と言って、各地の民族の人気を取ろうとした。

でも、彼のやったことって“真逆”ですよね。結局支配したんだから。

―そうなんだ。

でも、彼のうたった「理想」はたしかに立派で魅力的だった。

しかも、イギリスの発明した新技術(注:蒸気機関)をできる限り早く導入して追いつかなければ、今に安いイギリス製品が大量に流れ込み、自分たちの国の産業が壊滅的な被害を受けることになってしまうかもしれない。その認識は確かに正しかった。

だから、どんなに王様たちが「王様たちのヨーロッパ」を守ろうとしても、各地で「自分たちの民族の国づくり」 (注:民族と国を一致させる運動を「ナショナリズム」という) と「イギリスの新技術(注:蒸気機関)導入による自由なビジネス」(注:資本主義)進めていく動きは止まることはない。

こんなふうなストーリーを描きながら、次の時代に進んでいこう。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊