気候変動リスクと現代の「帝国」 “今”と“過去”をつなぐ世界史のまとめ④ 前2000年〜前1200年

僕らは今、なぜこのような世界を生きているのだろう。

ばらばらになったり、まとまったりしながらも、とりあえず仕方がない、というように動き続けているわれわれの社会は、どのようにして今ある形になったのだろう。

ひとつの確固たる世界があるようでいて、そういうわけでもなく、区切られているようでいて、そういうわけでもない、あいまいなまま、はっきりとしないまま漂うこの世界は、一体どこに向かっているのだろうか。

"今"と"過去"をつなぎながら、世界史を、ゆるく、なんとなく、まとめていくエッセイです。

今回は、紀元前2000年〜前1200年の時代です。

トウモロコシとカボチャの文明

文化人類学者の大貫良夫さんによると、南北アメリカ大陸では、前5000年ころには狩猟採集だけでなく、植物を栽培する活動が導入されるようになった。前2000年頃には、中央アメリカや南アメリカ海岸で、海の幸と農耕に依存する生活を営む人々も出現する。

一方、前2000年紀の前半から中頃には、中央アメリカ(メキシコからグアテマラにかけての地域)でも、土器や石臼をもった定住農耕村落が形成される。土器が発明されたことにより、15世紀末のコロンブス交換以前には南北アメリカにしか存在しなかったトウモロコシやカボチャと豆がおいしく食べられるようになり、成人の寿命も伸びた。

人口が増えて農耕エリアが広がると、狩りの対象となる動物は人間の世界から遠ざかり、それとともに豆が重要なタンパク源となっていった。水を井戸から汲み上げて農地に撒いたり(オアハカ盆地)、焼畑農耕(グアテマラ高地やユカタン半島)によって生産量が上がるとともに、メキシコ湾岸の低地部においては、いちはやく大型の公共祭祀の建造物がつくられた。

「四大文明」だけが文明じゃない

ペルーの海岸部や山間部のアンデス地方でも、すでに前2500年頃には農耕を導入した定住集落が見られるようになっていた。前2000年から前1500年にかけて神殿が建造され、しかも何度も作り替えられていた。コトシュの神殿で見つかった、交差した腕のレリーフをもつ神殿が特に有名だ。

建築方法、床の形、炉と床下の暗渠など、基本的にはまったく同じつくりになっていて、先にあった神殿を破壊したり埋め尽くして、その上に新しく土台を作って、新しい神殿が作られた。日本における式年遷宮の儀式のように、「神殿は更新されなければならない」という思想があったのだろう。興味深いのは、これら文明には土器や定住農耕が導入される以前から、神殿とみられる建造物が存在したという点だ。

土器や定住農耕の導入後に神殿が建造されたエジプト文明やメソポタミア文明とは異なる発展コースが存在したということは、「人間の世界」の複雑化が、必ずしも「四大文明」と同じようなパターンをたどるわけではないということをわたしたちに教え、人間の可能性に対する想像力を広げてくれる。

人間の社会はどの場所でも同じように複雑化するわけではなく、周囲の環境の違いと、社会内部の力関係が相互に影響しあって形成されていくと考えた方が良さそうだ。

(注)アメリカの人類学者カーネイロは、アンデスの砂漠の中の河川オアシスや海洋の中の島などで、人口の増加をまかなえる狩猟・採集・漁業や農業が営まれる場合、社会組織が複雑になりがちだと考えた、反対に、熱帯雨林や温帯の平野部と異なり、人間の居住可能な土地を、どんどん外側に拡大させることが容易な場合には、社会組織の複雑化が遅くなると見た。社会組織が複雑化する原因を説明する理論としては、社会内外の競争や闘争によって生まれるとするものや、組織を統合する主体が成員によって望まれると説明するものがあるが、環境による制約に注目した特定の地域をひとまとめに見ようとしたカーネイロの議論(周囲環境理論)は斬新だった。しかし考古学者の関雄二によると、カーネイロ以後はアンデス考古学に限らず「人間の社会」内部で権力がどのように生成されていくかに注目するアプローチが主流となっている。

***

気候と文明

古気候学者の安田喜憲さんによれば、気候と人間の活動の間には深い結び付きがある。

エジプト文明やメソポタミア文明の出現するまでの約2500年間は、ヒプシサーマル期や気候最適期(あるいはアトランティック期)と呼ばれる温暖期が続いていた。

太陽活動が盛んで、温暖・湿潤な気候であったこの時期には、わざわざ狭い空間に大勢が寄せ集まる必要はなかったのである。そういうわけで、人口密度はずっと低く、小規模な農耕・牧畜や狩猟・採集を組み合わせた生活が、それぞれの場所に応じて営まれていた。

しかし前4000年ほどから地球が乾燥・寒冷なサブボレアル期に突入すると、ひとつの場所に大勢の人たちが鮨詰め状態で生活する都市が生まれた。前3500〜前2000年の間に、エジプト文明やメソポタミア文明が生まれたのは、この乾燥化・寒冷化に対処する必要があったからというわけだ。

しかしその後、前2000年前後に、再び地球は寒冷化に向かう。これを4200BPイベントによって、前22世紀末にはエジプトの古王国が滅び、第一中間期に突入した。

メソポタミアにおいても、24世紀にシリアにかけての広範囲を支配していたアッカド帝国が22世紀に滅亡。灌漑農耕のやりすぎによって塩害がもたらされただけでなく、この時期の気候の乾燥化も影響していると見られる。

インダス文明の崩壊にも気圧配置の変化によって季節風のパターンが変化したことが原因として挙げられ、中国の長江・黄河の文明についても異常気象の動向が認められる。

***

「完新世」は幸せな時代だった

このように、はるか昔の気候の復元をこころみる学問のことを古気候学と言う。

年輪、ブドウの収穫日の記録、氷河、花粉などを調べることで、過去の気候を復元するものだ。非常に長い目で見ると、約4万年周期の自転軸の傾き、約10万年周期の離心率、約2万6000年周期の歳差の重なりあいによって、およそ9万年の氷期と約1万年の間氷期による10万年周期が交互に繰り返されているという「ミランコビッチ・サイクル」説が有力だ。とても複雑なメカニズムであるため、まだまだ全容は解明されていない。

前12000年までの地球は、長い間氷期という寒冷で不安定な気候にあった。氷期が繰り返され、その間に少し温暖な時期が挟まる。それが数回に渡って繰り返された。

そのうち最後の氷期(最終氷期)はもっとも変動の激しい時期にあたり、1500年~3000年スケールで急激な気候変動が起こった。数十年の間に10度の温暖化→穏やかな寒冷化→急激な温暖化のサイクルを繰り返す気候変動は、この6万年弱の間に25回も起きている。このサイクルは氷床コアの研究で判明したもので、ダンスガード・オシュガーサイクルと呼ばれている。

こうした不安定な気候に適応するために、初期の人類は環境の激変に合わせて狩猟・採集が生活を営んでいた。動物にとっても過去数百万年の大幅な気候の変動(厳しい氷期と穏やかな間氷期)の繰り返しはなかなか大変だが、ケナガマンモスにしろ、巨大なナマケモノ、大型有袋類やアルマジロにしろ、絶滅することなく上手に生き延びていった。

しかし最後の氷期が終わると一時的に地球は温暖化に向かう。

ここからの時代は地質年代的には「完新世」(かんしんせい)と呼ばれることになる。

開始直後にヤンガードリアス期という寒冷な時期を迎えたものの、その後の気候の推移は、長い目で見れば穏やかで安定的なものであったと言えるだろう。

われわれ人間にとっておなじみの「すなわち、規則正しい規則のリズム、人類史の確かな背景、恒常的な存在として当てにできるもの、という意味で」(スラヴォイ・ジジェク)の気候は、こうして出来上がっていったのだ。

現代。それは、「地球の世界」がもはや人間にとっての舞台装置のようなものではなく、人間の活動によって刻一刻と姿を変えていくものだということが、ますます明らかになりつつある時代だ。化石燃料の燃焼や化学物質の大規模な排出など、人間の活動のスケールが大きくなり過ぎたがために、自然と人間との間にあると思われていた境界線が溶解している。

もちろん、これまでにも「人間の世界」「生物の世界」「地球の世界」は互いに溶け合い影響し合ってきたことも事実だ。

蒸気機関の使用が始まった1760年頃や、核兵器や大量生産・大量排出の加速する1950年代を、重要な画期とする説もあるが、たとえば気候学者のウィリアム・ラディマンは、人類が農耕を開始したことが、メタンと二酸化炭素の大気中濃度を押し上げ、氷期を遅らせた可能性についても指摘している。南極の氷床コアのデータによると,周期的変化では低下傾向にあったはずのCO2濃度が8000年前から急速に上昇し始め、同じく5000年前には、もうひとつの温暖化ガスであるメタンも同様に増大している。この2つの年代は人類が森林伐採および灌漑を始めた時期に重なり大規模な農耕と温暖化ガスの増加を結びつける証拠だというのだ。

***

気候学の発達は冷戦の産物

しかし、どうしてこんなにも、世界中の科学者によって気候に関するデータが蓄積されるに至ったのだろうか。

その答えは冷戦にある。

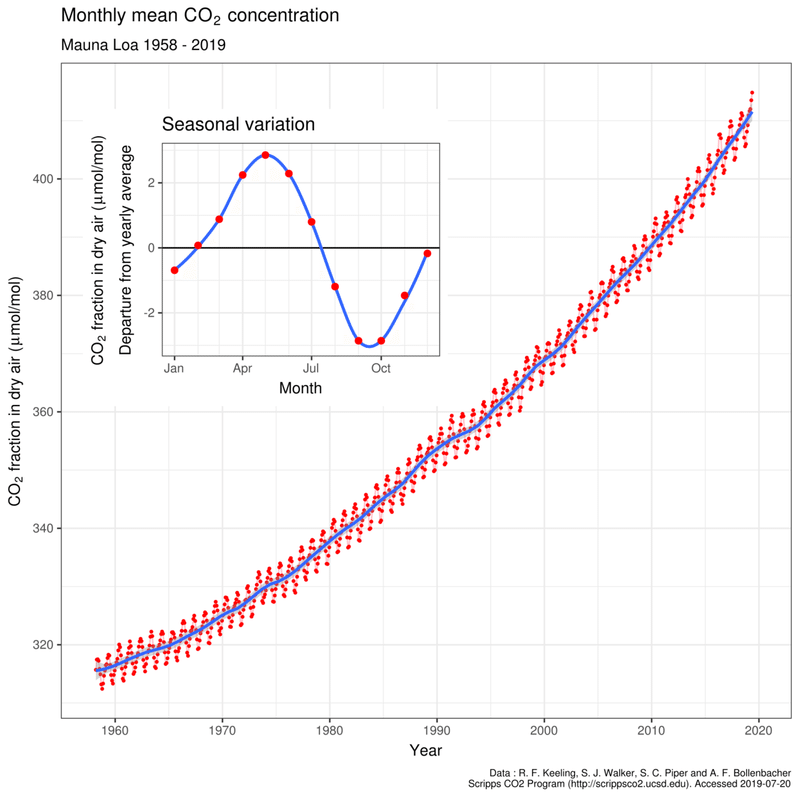

「核の冬」によって地球の平均気温がどう変化するか。核戦争が地球にもたらす影響に対する関心が高まり、アメリカとソ連の科学者による研究が進展したのだ。二酸化炭素濃度がギザギザのアップダウンを繰り返しながら上昇していく、有名な「キーリング曲線」も、1950年代に始まったハワイのマウナロア観測所の二酸化炭素観測によって明かになった。

CC 表示-継承 4.0 File:Mauna Loa CO2 monthly mean concentration.svg

観測の発達によりわかってきたことは、気候システムがきわめて高度な複雑性を持っているということだ。地球の気候はずっと同じだったわけではなく、絶えず変化し続けてきた。「あたりまえ」「正常」と思えることも、数十億年のスケールで見れば、そうではない。

気候変動に対するさまざまな反応

1988年には国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が共同で世界のトップレベルの気象学者からなる組織「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」を立ち上げ、気候変動のモニタリングに乗り出しました。気候変動はこうして国際政治の主要な論点となり、1996年には京都議定書がとりきめられていった。これらは国際的な対策をとれば、気候変動を食い止めることができるとの前提に立つものだが、肝心のリスク評価はひとつに定まっているとは言えない。

気候工学を駆使し、大気圏のエアロゾル注入や二酸化炭素の地下への固定技術などによって危機を乗り切ろうとするジオ・エンジニアリングによる解決案も出されているが、そもそも複雑な気候システムが制御可能であるかどうかもわからない側面も大きい。気候学者の多田隆治はこうした科学的な楽観論に対し「現在の速度でCO2を放出して、一定量に達したところで放出を止めた場合に、その後500年に予想される影響」の試算によると、CO2濃度が減少し始めた後も、海洋水温は上昇を続け、平均気温も下がらないとの予測がある」という(多田隆治『気候変動を理学するー古気候学が教える地球環境観』みすず書房、2013年、284頁)。

***

新型コロナが変えた「地球の世界」

気候科学者の江守正多さんによると、新型コロナウイルスの都市封鎖や経済活動の減少によって、二酸化炭素排出量はピーク時で昨年に比べて17%削減したというふうに見積もられている(4月7日 The Global Carbon Project推計)さらに1年間でみると7%から8%ぐらいの削減になるのではないかと言われている(IEA=国際エネルギー機関推計)。これはリーマンショック(2009年)のピークが2%の削減にすら届かなかったことを考えると、とんでもなく大きな現象幅だ。

ところが、「2016年に定められたパリ協定の目標を目指せるペース」というのは、まさにその程度の排出減を来年以降も続けなければ達成できないものだ。化石燃料に依存した資本主義的な経済構造は、長い人間の歴史の中でも特異な時期にあたるという認識を持ち、そのものを見直さない限りは、抜本的な解決策には至らないだろう。

もちろん、これまで積み上げてきたまた現在進行形のこの気候変動問題に、むろん資本主義の問題を解決したとしても、いったん排出された二酸化炭素分子はこの後数10万年にわたって残留しつづけるわけであるのだから、「資本主義のせいだ」とか「誰のせいでこうなったのか」という犯人探しよりも、もっと大きな視点が必要だという意見もある(チャクラバルティ)。

もちろん “長い目” で見れば、そうであることも肯ける。

だがここでは、「人間がいなくなってしまった後の世界」のことについて達観するのではなく、あくまで「人間ありきの地球の世界」という視点でとらえておきたい。

***

「人間の世界」のギャップに注目する

そもそも、二酸化炭素の排出は、全人類が等しく加担する問題ではない。

「みんなでなんとかしていこう」という性質の問題ではないということだ。

つまり、たくさん排出してきた/している国や人々と、そうでない国や人々がいるわけで、むしろそうした「人間の世界」内部のギャップを生み出し続けている構図を出発点にして考える必要がある。

それと同時に、そのギャップが永遠不変のものではないという可能性も踏まえておかなければならない。

2020年時点で排出量の少ない国・地域が、2050年にも少ないままかと言えば、エネルギー技術の変化のない場合、そうとは言えない可能性のほうがはるかに高いだろう。

では、具体的に世界には、どんなギャップが存在しているのか考えてみよう。

20世紀後半において、そのギャップは、世界を先進国/途上国という「2層」でとらえることが可能だった。

冷戦期のアメリカとソ連の二大「帝国」は、一見すると資本主義と社会主義というイデオロギーを掲げた熾烈な競争を繰り広げていたように見える。

けれども国際政治学者のウェスタッドの見方では、両者は途上国に対して、どちらがより良い「近代のモデル」を提示できるかをめぐって争っていたにすぎない。

先進国/途上国の上下関係をキープしたまま、化石燃料に依存した経済成長と「大加速」モデルを輸出する点では、まさに同じ穴のムジナと言えよう。

ところが、1970年代から21世紀にかけて、世界の構造は先進国/新興国/途上国という「3層」に変質する。

国境を越える資本の移動が活発化し、1990年代初頭には米ソの冷戦も終結した。

その裏では、世界中で「自由な市場」をベースとする経済的設定が何にも増して優先される状況となり、これまでの「経済成長を前提とする国家が、民主主義と市場の行き過ぎを補正する」体制(フォーディズム)が崩壊していった。

こうして一時期、アメリカ合衆国の推し進める「民主主義」と「資本主義」を旗印とする「帝国」が、すなわち世界大であるかのような状況が生まれ、ハンティントンのように、アメリカに抵抗する諸勢力は異なる諸「文明」に分類・整理される運びとなったのだ。

その過程で、ラテンアメリカやアフリカにも「自由な市場」としての役割が当てはめられ、IMFと世界銀行の融資の見返りに、「自由な市場」の障害とされた国内の諸制度を“改造”する見返りに莫大な貸付がほどこされていった。どんなに援助をしても発展しない。貧困から抜け出せない。それはすべてアフリカの不健全な統治のせいだ。「良い統治」が見通せないなら、救いの手は差し伸べない。そのような政策が国連の諸機関によって公然と展開されていった。途上国における累積債務問題は、その廃墟としての問題である。

「3つの帝国」の時代?

こうしてますます「近代化」の望みの薄い見放されたエリア(1階)の上方では、近代化を果たした「帝国」たち(3階)が、これから近代化を果たそうとする「新興国」群の入居する2階に対し、21世紀の「近代化モデル」を売り込もうと躍起になっている。

それは「バイオメトリクス」だったり「監視プラットフォーム」だったり「バイオテクノロジー」だったりする。

国際関係論に詳しいパラグ・カンナの整理によれば、「3つの帝国」は、以下のようなラインナップとなる。

1)個人の自由よりも、国家権力や経済を重視する形で経済発展を果たした中国(テクノロジーは経済発展と国家繁栄の推進力である)。

2)国家権力や経済よりも、個人の自由や環境などの社会的イシューを重視するEU(テクノロジーは、民主化や社会的イシューの推進力である)。

3)そして、両者の両立可能性をあくまで追求しようとするあまり迷走するアメリカ(民主化の強制によって、テクノロジーと経済発展は実現できる)。

新たな時代における価値をめぐる闘争が、見かけ上「テクノロジーをめぐる国家間競争」を装って展開されているという見立てができるのかもしれない。

共通だが差異ある責任とは

時を戻そう。

このように世界における構造が再編されつつある中、21世紀前夜の1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球 サミット」では、「CBDR(共通だが差異ある責任)」という原則が採択された。

これは、「地球の問題に対処する」という点ではどの国にも共通した責任があるが、「歴史的に、過去一世紀以上にわたって温暖化ガスを排出してきたのは先進国の責任なのであるから、われわれ(中国やインドなど)に、先進国レベルの規制を設けるのは公平ではない。ゆえに差異を設けるべきだ」という原則だ。

しかしその後、中国やインドの経済は急成長し、それに従い二酸化炭素排出量も急増。1995年の京都議定書のカバーする期間終了後の新たな気候変動対策の枠組みを策定する際にも、先進国と新興国・途上国との対立の争点は、この「CBDR(共通だが差異ある責任)」だった。

「3つの帝国」(パラグ・カンナの挙げる中国、EU、アメリカ)は、経済的発展、あるいは人権や社会的イシューなどの普遍的な価値を三者三様に示すことで、世界の多くの占める途上国の支持を勝ち得ようと競合している。そんな見立てを、先ほど示した。

その土俵における「地球環境問題」は、「見えないリスク」(それはもはや確率によって測ることのできない)として国際的に「見える化」され共有されることで、一種の「環境キュリティ」として機能していく。これについて、地理学者の森正人さんが、地理学者サイモン・ダルビーの議論を参照しながら解説した記事を引いておこう。

環境セキュリティとは干ばつや水害などといった生計や家屋、健康や生命の喪失のリスクを、国内的、あるいは国際的に回避し、解決するための戦略を指す。最初に取り上げたCOPやIPCCはこうした環境セキュリティが形作られ、あるいはそれが発動する場である。

つまりこうした場では環境セキュリティの合意とプログラムが形成され、それに沿ってそれぞれの国家の法制度が整えられ、それぞれの地域や企業、工場で、場合によっては新しい機材や機械を導入しつつ、環境を改善する。グローバル、国家、地域、企業といったさまざまな地理的スケールが、環境セキュリティに基づいて再編されるのである。

SDGsの舞台裏

「近代化のモデル」を提供する主体が、冷戦時代の米ソから、複数の広域国家(今後の展開や数えようによっては、インドやアラブ、イラン、トルコ、ロシア、それにラテンアメリカ諸国、アフリカ諸国も含まれ得ることになっていくだろう)へと移る中、「グローバルな問題」を「みんな」で解決することは、ますます難題となっている。

一般的には「世界みんなでがんばろう」というイメージの強いSDGs(国連持続可能な開発目標)も、その策定過程の裏側では「CBDR(共通だが差異ある責任)」をめぐる先進国と新興国・途上国の間の、資金拠出や目標設定をめぐる熾烈な攻防が繰り広げられた。

「国際開発における各国の責任をより強調するゼロ・ドラフトの内容に対して、途上国は強く反発している。文書は、モンテレー・コンセンサス(2002年)とドーハ宣言(2008年)で合意された「共通だが差異ある責任」の原則に従って、国際的な責任と貢献を強調し、資金動員に焦点を当てた形で抜本的に書き直されるべきと主張した。これに対して先進国は、これらの合意がなされた当時から世界の経済情勢が変化していることに鑑みて、新興国や高中所得国は経済力に応じた責任を果たす必要があるとし、先進国と途上国の間に対立が見られた。」

新興国 「持続可能な開発を」って言ったって、さんざんお前ら「先進国」が「持続不可能な開発を」やって来たからじゃないか。

先進国 いや、地球には惑星的な限界(プラネタリー・バウンダリー)があるのだから、新興国といえども、相応の発展をし、排出をする以上は、協力してもらわないと。

—とまあ、単純化すれば、このような泥仕合となってしまうのだ。

リスクの押し付け合いの時代

とはいえ現代世界は「地球環境リスク」「サイバーリスク」「紛争リスク」「核(原子力)リスク」「食糧リスク」「金融リスク」「テロのリスク」「感染症リスク」「人権リスク」など、もはやあらゆるリスクが、人間をとりまく環境の一部を形成していると言ってもいい状況にある。そして多くの場合、こうした問題に、もはや「ひとつの国」だけで対処することは、到底不可能だ。それならば、もはや今こそ世界のみんなで団結・連帯するしかない。とまあ、ユヴァル・ノア・ハラリのような話にもなってくる。

けれども、そこで語られる「みんな」って一体誰のことなんだろうか。

グローバルな「○○リスク」に立ち向かう普遍的正義なんてものは、果たして存在するのだろうか。

すでに近代化した国・地域/近代化の見込みのある国・地域は別として、近代化の見込みすらない国・地域として切り捨てられた場所が、あらゆるリスクの溜まり場と化している状況は、ちゃんと考慮の中に入っているのだろうか。この惨状は、まさに歴史学者の山下範久さんが述べる「リスクの押し付け合い」の結果と言える。

「そうしたかたちでの広域国家と都市による領域国家の浸食は、いわば押し付けられたリスクに吹き溜まりとなって必要な統治を提供できない国家を増やすことになり、結果生じる「擬似国家」では人々は法の外へ投げ出され、前節にも述べたように、広域国家のパワーや都市のネットワークへのアクセスを欠いた人々が、むき出しでリスクに直面させられることになる。」(山下範久「世界システムの変容と帝国化の諸レイヤー」佐藤卓己『歴史のゆらぎと再編』岩波書店、37頁)

一方、世界各地の国家指導者は、法の内側に置くに値する人々を選別し、飼い慣らそうと必死だ。哲学者ブルーノ・ラトゥールは『地球に降り立つ』の中で、トランプ大統領が巧妙に、「世界のその他大勢を切り捨て」ることでエリート層の利益をかかげつつ、「全国民を動かし、国民国家や民族という枠組みへの回帰」に向かう姿を指して「ポスト政治」と評し、もはや政治は「文字通り物理的対象を失っている。自らが「居住している」という世界そのものを拒絶するからだ」と指摘した。

他方で、不確実なリスクのしわ寄せを喰らうのは、かつてハリケーン・カトリーナ(2005年)がアメリカ合衆国の貧困層を襲い、新型コロナウイルスが黒人層など特定の人種に高い感染率を示しているように、その生まれ持った属性ゆえの「弱者」である。国民国家や民族という枠組みを強化するポーズとは裏腹に、結局のところその内側には多数の「例外」が存在するのだ。自分が「蚊帳の外」にいると考えるいわゆる「強靭なインフラ」を備えた先進国の「選ばれし」人々とは裏腹に、国内避難民監視センター(IDMC)と国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によれば、2008〜14年のあいだに、毎年少なくとも2250万人が直接的な脅威、もしくは害を及ぼす災害によって避難を強いられているという。ダナ・ハラウェイの言うように、「現時点の地球は、避難先のない人間や人間以外の難民的存在で溢れかえっている」。

先ほど「「人間がいなくなってしまった後の世界」のことについて達観する代わりに、あくまで「人間ありきの地球の世界」という視点でとらえておきたい」、と述べた。そのためには「人間ありきの地球の世界」が「人間だけで構成された地球の世界」とは同義でないことを認識することが出発点となろう。その際、「人間がいなくなってしまった後の世界」を作り出すのは「嫌だ」、という情念めいた気持ちがスタート地点であっても良い気もする。倫理という堅苦しい言葉は抜きにして。

***

前1200年にかけての大変動

さて、だいぶ回り道をしたが、今回の時期の終わり(前1200年)にかけて、地球の気候は再び寒冷化に向かうことになる。経済学者の明石茂生さんの整理によれば、前1200年頃に太陽活動の急激な減衰により引き起こされた寒冷化が起こった。気候変動のあらわれは地域によっても様々ではあるし、すべての変化が気候に起因するものと決めつけることはできないが、ひとまず世界各地で起きた「共通の差異なき」変化を一望してみよう。

地中海東部では「海の民」と呼ばれる諸民族の移動によって、ミケーネ王国とヒッタイト王国が滅亡し、新王国も衰退させた。ユーラシア大陸内陸部でも乾燥化・寒冷化が進みステップ(乾燥草原)が拡大、農耕から遊牧への転換を促し、その後の世界史の展開のカギを握ることとなる騎馬遊牧民族の誕生を促した。

南アジアではすでに前1800年頃までにインダス文明が衰退していたが、前1500年頃、中央アジアからインド=ヨーロッパ語系の牧畜民であるアーリヤ人が、インド西北部のパンジャーブ地方に進入しはじめた。彼らはライフスタイルを農業に転換し、北インドの社会を大きく変えていくことになる。

東アジアの中国においては、前11世紀頃に殷王朝が、はじめ服属していた周の勢力に滅ぼされた。

また中央アメリカにおいても、ユカタン半島は前1200年ころから乾燥化したとみられ、前1200には中央アメリカ最古のオルメカ文明(前1200〜前400年)が発達する。

人間は、完新世以降の短い歴史における気候の変動(変化)に、翻弄されつつも、適応する形で生存を図ってきた。現代のわれわれは、「強靭なインフラこそが人間の世界を守る」という発想を持ちがちだ。しかし農耕にこだわった定住文明が崩壊する一方で、農耕から遊牧に転換した中央ユーラシアの人々が、その後のユーラシア大陸における歴史のキープレイヤーとなっていくプロセスは、化石燃料とは無縁の前近代の文明ではあるものの、「人間の社会」がいかに危機に適応していったのかという「しくじり」と「しなやかさ」の事例を学ぶ場となるかもしれない。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊