5.4.2 中世西ヨーロッパの学問 世界史の教科書を最初から最後まで

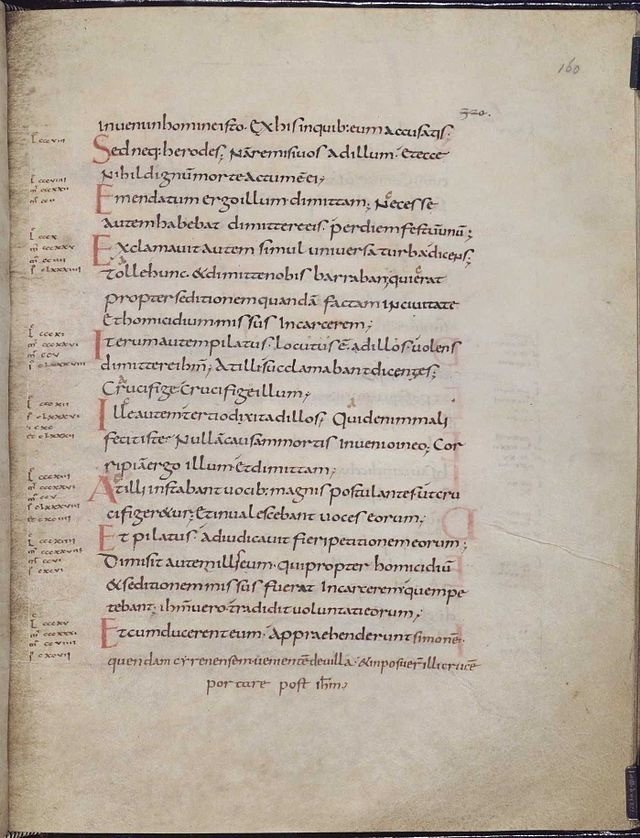

アルファベットに小文字ができた!

フランク王国の最盛期を築き「ローマ皇帝」の称号を得たカール大帝は、宮廷をアーヘンに置いた。

カール大帝は「ローマ皇帝」の称号に負けじと、イングランドから当時随一の神学者であったアルクイン(735頃~804年)先生をお招きしたり、ラテン語で自らの伝記を書かせたりと、ラテン語による古代ローマの文芸を復興させようとしたよ。

ギリシアやローマなどの「古代」の古典的な文化の「復興」は、のちのち「ルネサンス」と表現されるようになった。

それを転用し、カール大帝によるプロジェクトのことを「カロリング=ルネサンス」ともいうよ。

最大の成果は、ラテン語のアルファベットに小文字が加わったことだ。

これにより文字と文字の間の区別が付きやすくなり、フォントの方法も統一されるようになった。

理性が大切? それとも 信仰?

一方、ローマ教会の聖職者は、キリスト教の教義を、どこから突っ込まれても反論できるようなものとするべく奮闘するようになる。

『聖書』の内容には、そりゃあ客観的に考えると”おかしい”ところがたくさんあるからね。

昔は、そういった”普通は起こらないようなこと” を ”起こせてしまう”ことにこそ、神の力がはたらいているんじゃないか()という意見も優勢だったけど、論争に勝つためにはもう少し論理的な解答が必要だ。

例えば、「神は”人類”を救うのか?」というテーマで議論するとしよう。

そのとき問題になるのは “人類” という「言葉の定義」だ。

これについて「実在論」派の学者はこう考える。

“人類”というカテゴリーの中には、「私」も「あなた」も含まれる。

「私」も「あなた」も、共通して 神がおつくりになった “人類” の本質を持っているのだから、

“人類” が背負っている罪(原罪)を、「私」も「あなた」も持っている。

イエスがあがなってくれた “人類”の罪は、「私」や「あなた」の罪でもあるのだ。

「個々の人間」よりも先に、神は“人類”という本質をお作りになったのだ、というわけだ。

実在論者というのは、“人類” というカテゴリーは、「単なる言葉」ではなくって、ちゃんと 「実在」しているんだっていう考え方をとる人たちのことだ。

とってもややこしいけど、彼らが注目しているのは、あくまで「人類 全体」であって、「個々の人間」じゃないってことだ。

それに対して「唯名論」派の学者はこう考える。

いやいや、“人類” ってのは、単なる“概念”にすぎない。

現実に存在しているのは “人類” じゃなくて、「個々の人間」だ。

”人類”という本質そのものが、現実世界に存在しているわけじゃない。

まず、「個々の人間」が先に存在しているんだ。

「個々別々の人間」をこえて、あらゆる「個々の人間」に共通する ”人類”というカテゴリーは、あくまで「人間の思考の中に存在する記号」にすぎない。

そこにあんまり、こだわっても意味がないよねー。

…というように主張した。

かなり複雑な議論だけれど、聖書の言葉を「人間のアタマの中に存在する記号」としてクールな理性で認識するのか、それとも「聖書に書いてある言葉は、とにかくすべて実在するのだ!」というように熱烈に信仰するのかというのは、キリスト教をどんなふうに信仰するべきかっていうことにも関わる、超重要な問題だったのだ。

このように、キリスト教の信仰を論理的にまとめようとする学問のことを「スコラ学」というよ。今でも欧米では、「重箱の隅をつつくような細かすぎる議論」のことを「スコラ学的だ」と呼ぶことがある。

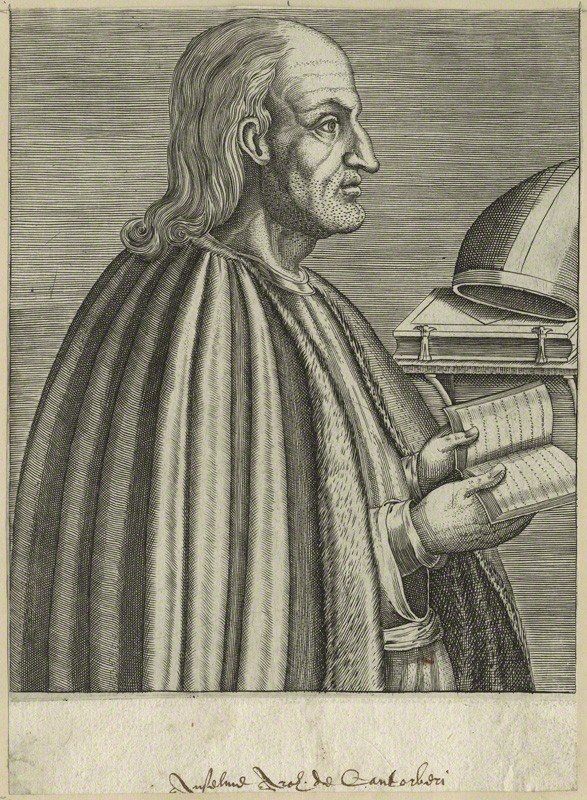

実在論の有力な学者には、「神の存在証明」で知られるアンセルムス(1033~1109年)がいる。

唯名論の有力な学者には、教え子との破天荒な恋愛で知られるアベラール(1079~1142年)や、

ウィリアム=オブ=オッカム(1290頃~1349年頃)がいる。

***

アラビア語をラテン語へ翻訳! 12世紀ルネサンス

唯名論では、「神が生み出したものは個々の存在であって、概念ではない。だから概念というものは、人間がアタマを働かせて生み出すことのできるものだ!」と考えるから、のちのち近代合理思想につながっていく考え方となっていくよ。

こうした合理的な考え方が発展した背景には、イスラーム教徒との接触があった。

ガザーリーに代表されるイスラーム教徒の神学は、古代ギリシアの哲学者の影響を受けており、じつに理路整然としていた。

彼らの神学や、彼らによって翻訳された古代ギリシアの哲学者の著作に影響される形で、12世紀のヨーロッパでは多いに学問や文芸が栄えたんだ。

翻訳の中心となったのは、イベリア半島のトレド(現在のスペイン)と、地中海のシチリア島のパレルモ(現在のイタリア)だ。

トレドは、ラテン・カトリック文化圏(ラテン語を使い、ローマ・カトリック教会への信仰が強い地域)とアラブ・イスラーム文化圏の境界。

パレルモは、上記2つに加え、さらにギリシア・東方正教文化圏の境界に位置する、まさに異なる文明の交わる交差点だ。

イスラーム教徒の科学の影響も大きく、実験・観察を重視したロジャー=ベーコン(1214頃~1294年)は自然科学のさまざまな発見をしたことで知られる。

こうした流れを「12世紀ルネサンス」と呼ぶことがあるよ。

とくに古代ギリシアのアリストテレスの組み上げた合理的な哲学を影響を受けたトマス=アクィナス(1225頃~1274年)は『神学大全』という途方も無いスケールの大著を残している。

この中で彼はアリストテレスの概念を借用する形で、「概念というものは、もともと個々の存在が生み出される前は神の中にあり、生み出された後は個々の存在の中に宿り、それを人間が認識すると知性の中に宿る」というふうに説明した。

「概念は人間のアタマの中にのみ存在する」という唯名論をやわらげ、信仰と理性のバランスを重視した彼の解釈は、ローマ教皇にとっても都合のよいものであり、ローマ=カトリック教会の理論の柱となっていったんだ。

史料 トマス・アクィナス『神学大全』(1266〜73)より

神が存在することが5つの方法で証明可能である。第一の最も明確な方法は運動の側面から取り出される。[中略]動かされるもののすべては他者によって動かされる。[中略]しかし、これは無限に継続しはしない。何らかの第一動作者が存在しなければ、結果的に別の動作者も存在せず、第二の動きもまた第一動作者によって動かされることなくしては動かないからである。[中略]それゆえ必要なことは、何ものによっても動かされない第一動作者にたどり着くことである。これこそ万人が神と理解するものである。

第二の方法は作動因の考え方に由来する。われわれは感覚で捉えうるものの内に作動因の存在を見出す。あるものが自己自身の作動因であることは見出されず、あり得ない。[筆者注:以下第二の論証が続く]それゆえ第一作動因を措定する必要がある。それを万人は神と呼ぶ[第三、第四、第五の方法については略]。

各地に大学が建てられた

このような学問の隆盛に答え、12世紀頃から各地に研究機関が発達。商業の発達とともに、田舎の修道院ではなく都市の教会の付属学校として「大学」がつくられた。

学問は生半可にできるものではなく、一種の”職人技”であることは今も昔も変わらない。

専門的な研究者となるには、基礎教養を基盤にした上で優秀な教授による厳しい指導を受ける必要があった。

当時の西ヨーロッパではラテン語が学問の世界における国際共通語だったから、ラテン語さえ習得すればフランスでもイングランドでも学問はできる。

フランスのパリ大学、

オックスフォード大学、

ケンブリッジ大学は神学部が有名。

イタリアのボローニャ大学は法学部が有名。6世紀に東ローマ皇帝ユスティニアヌス大帝がまとめさせた『ローマ法大全』が再発見され、研究が進められた。最古の大学として知られるよ。

イタリア南部のサレルノは医学部が有名。

中世の大学は、神学を頂点とし、法学、医学の3学部が基本だった。

しかし基礎教養として人文学部(リベラル・アーツ)が置かれ、一般教育の場とされた。

日本では「文学部」「人文学部」のような人文科学は、理系の自然科学と比べ「いったいなんの役に立つんだよ」という風潮があるけれど、本来的には「すべての学問の基盤となる力」を育てる意味がある点は見逃せない。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊