#20 ゴム林とクワ畑

リングにあがった人類学者、樫永真佐夫さんの連載です。「はじまり」と「つながり」をキーワードに、ベトナム〜ラオス回想紀行!(毎週火曜日更新予定)

11月29日(金) 23:15〜 ルアンナムター

7時起床。ホテル前にある市場でリュウガンを買って食べると甘くておいしかった。朝食は町のレストランで食べてから山地民の村へと向かった。午前中はレンテンの村。昼食のあとモン、コム、アカの村を訪ねた。

夕方に一度ホテルに戻り、6時にユアンの村で、鎮魂儀礼を見て食事した。料理もおいしかったが、踊り手の女性たちにふるまわれた米焼酎に少し酔った。外に出ると満天の星空。流星も見えた。

現在は朝市のは移転している(2013年)

ルアンナムターでの布づくり

最初、S氏から「ラオスの染織が見たい」とこの旅の話をもちかけられたとき、すぐに頭に思い浮かんだ場所がルアンナムターだった。

ルアンナムターならサイ君がいるから、低地ラオ、山腹ラオ、高地ラオそれぞれの民族の村の染織を見るくらいおやすいご用だ。それに谷さんもいる。

谷さんの紹介をしよう。

谷さんは市街地に近い黒タイの村に工房を構えていた。そこを拠点にして、糸紡ぎ、染め、刺繍、織りの高い技術をもつ人たちによる手づくり布をプロデュースしていたのだ。

自然な風合いを大切にした彼女の布はエキゾチックでおしゃれで実用的なので、日本にも熱烈なファンが多い。また営利の追求だけに走らず土地の伝統を尊重する彼女の姿勢は、地域の伝統の維持と郷土愛の育成につながっていた。

黒タイの染織物はラオスで有名だが、2006年に彼女が黒タイの村に入り込んだのはたまたまだったようだ。とはいえ村への愛着が増せば村人たちの来し方行く末に無関心ではいられなくなる。そんな黒タイという民族との「つながり」から彼女を知った。

村の工房にうかがったこともあるし、利便至上主義の生活にクエスチョンを投げかける店主小林和人さんの審美眼が光る生活雑貨ショップ「Outbound」(東京、吉祥寺)で彼女が展示販売する際には、布づくりの現場を紹介するトークイベントにゲストとして4回お招きいただいた。

2013年にルアンナムターを訪ねた際には、谷さんが養蚕の継承に力を注いでいる黒タイのプン村で、クワの葉摘みも手伝わせてもらった。S氏も村でなにかの作業に参加して旅の良い思い出がつくれるかもしれない。そんな期待から谷さんに連絡してみた。

だが、その返答にビックリ!

なんとわれわれがルアンナムターを訪れるころには彼女は工房を畳み、すでにラオスから撤退しているというのだ。大きな理由は人件費の高騰と、染織技術の後継者不足だろう。

谷さんが工房をたてたころ、ルアンナムターは貧国ラオスの最北辺にある小さな町にすぎなかった。しかし中国がラオスへの経済進出とともに、中国との玄関口として急速に発展しはじめた。山岳部に住む高地民でさえ焼畑を縮小してゴム林へと転換し、現金が不可欠なくらしに順応しているわけだから、町に近い村ともなると、いわずもがなだ。当然、布づくりの協力者たちへの賃金もどんどんあがっている。

他方、布づくりの高い技術をもつ人たちが高齢により次々と亡くなっていく。後継者の育成に彼女自身もつとめてきたとはいえ、かつて学校にも行かず、村の日常のなかで長い時間をかけて身につけた今のいちばん上の世代の人たちの技術と営みを、十分に受け継げる人はもはや少ない。世の中が変わったのだ。みな学校に行かなくてはならない。町にも出る。お金も必要だ。外からのモノと情報の洪水のなかにいる。

商品の値段を上げ、質を下げてまで布作りに関わっていくことに、彼女自身が納得できなかったのかもしれない。思い切りよく商売を畳んだ。

ソメノイモ掘り

谷さんはすでにいないルアンナムターに着いて2日目は、高地ラオのレンテンの村から訪ねた。

伝統的な茅葺きの土間の家が建っている(2013年 ルアンナムター)

ルアンナムターでレンテンというと、谷さんの大事な仕事仲間だったワンさんを思い出す。谷さんにとって彼女は親友か家族のような存在だっただろう。いつも山行きの民族衣装に身をつつんだ小柄な女性だが、いかにも芯が強くまじめな人柄で、はにかみがちの優しい笑顔が印象的だった。

谷さんがワンさんの村に行くのに同行させてもらったことがある。谷さんが集会所で商品の買いつけの話などをしているあいだ、ワンさんが染色に用いるソメノイモを掘りに行くのにわたしはついていった。

小さな田んぼや休耕地がならぶ村の坂下の窪地は狭く、ほんの数百メートル先で山裾につきあたる。焼畑跡地のヤブと再生林に覆われた低い山で、手鍬を用いてソメノイモを掘り出すのだ。

だがこの散策でもっとも思い出深いのは、ソメノイモ掘りそのものではない。虫だ。

田んぼのあいだの細い畦を歩いていたとき、ワンさんの肩越し前方にコガネムシが落ちているのが見えた。ツノはなく、やや扁平な背が鈍く黒光りしている。どんな虫だろう…。

ワクワクしながら近づいた。もう少し、と思った矢先、なんとワンさんが先に虫をヒョイとつまみ上げた!

彼女は藍染の上着の裾で虫の背をこすって汚れをはらうと、上着のポケットに入れた。虫は、あとで火であぶるなどして食べたのだろうか。なんとなく遠慮してきかなかったが、せっかくレンテンの昆虫食についてきくチャンスだったのに、と今でも口惜しい。

レンテンの「はじまり」、「ヤオ」のはじまり

むかしむかし、金持ちの男がいた。ひとつ屋根の下に、正妻もめかけもいっしょにくらしていた。

二人のおんなはおたがい顔をあわせたがらない。だから正妻はいつも家にいて機織りや刺繍をする。いっぽう、めかけは田や畑など野良に出る。

やがて男が死んだ。

おんな二人はもういっしょにはくらさなくていい。正妻は山に住み、織りと刺繍をつづけた。その子孫がレンテンだ。めかけは平地で水田をつくりつづけた。その子孫がヤオだ。

これがサイ君が話してくれた、レンテンとヤオの「はじまり」の神話だ。

ヤオは言語や衣装などが異なるいくつもの集団にわかれている。ベトナムでもラオスでも民族分類上、レンテンはヤオ(ベトナム北部の発音ではザオ)のなかのグループの一つとされているのだが、どういうわけかラオスではレンテンの独立性が強い。「他のヤオとはちがう」という意識はこの神話にも明らかだ。なにしろ自分たちは正妻の子なんだから、めかけの子らなんかといっしょにしてくれるなというわけだ。

レンテンも含め、ヤオは中国から山伝いに南下してきた高地ラオだ。だが、レンテンは水田がつくれる平地があるところに入植できなかった。レンテンの入植が少し遅かったのだろう。

山地斜面を切り開いて焼畑をつくるほかなかったレンテンは、その生活環境のせいで政治的、社会的に劣位に置かれることもあり、他のヤオに対する妬みと羨望から、自分たちの由緒正しい「はじまり」を語りはじめたのだと解釈している。

今度はヤオの「はじまり」の神話をお話ししよう。

中国皇帝パンは、長年にわたってカオ王と争ってきた。ついに皇帝は、宿敵カオの首をとってきた者に自分の娘を与えると告げた。

槃瓠というイヌがこれを聞きつけた。カオ王の陣地に赴き、そ の首を取ってきて皇帝に献上した。皇帝は約束どおり、やむなく姫を槃瓠に与えた。そのイヌと姫のあいだにうまれた6人の男の子と6人の女の子たちによる子孫がヤオだ。

なお、姫を嫁がせるとき、パンは持参金として所領の半分を槃瓠に与えた。だが、ずるい忠告者に入れ知恵されて、山や丘陵のいただきなど中国人が見向きもしないような土地ばかりをバンにあたえた。だから、ヤオは現在でも高地にしかくらしていない。

この神話はレンテンの「はじまり」について語っていない。また人類や天地の「はじまり」にまで遡らない。ヤオの「はじまり」にはすでに天も地もあり、地上に人間もいた。皇帝を頂点とする中国さえすでにあった。ヤオが皇帝とカミ(神犬)の子の子孫だと自分たちの「はじまり」を語るのは、中国における自分たちの位置づけが大事だからだろう。

先祖がイヌだからイヌは食べないというタブーも、イヌ食を好む漢族と自分たちのちがいを明確にし、のみならず漢族に対して自分たちの由緒正しさを証明するものだ。

なかには「評皇券牒」という漢文文書を伝えている一族もいる。これはむかしむかし中国皇帝に下賜されたとされる証明書だ。そこには山地の土地開発の許可、税の免除まで明記されている。漢字ばかりでなく、王朝の官吏の衣装を着た人物などの絵もカラーで描かれていて、文書としての信憑性と証明の効果はともかく、ビジュアル的におもしろい。

レンテンの豆敷

サイ君が案内してくれたレンテンの村は、ワンさんの村ではなく、滝へのトレッキングなどもできる観光地のナムディー村だった。

まず竹の繊維による紙つくりや糸紡ぎの現場を見た。いっぽうで、わたしたちの来訪を知って広場に集まり、自分たちの手作りの布を陳列しはじめる村人もいた。反物などとともに、豆敷も売られていた。

「これ、豆敷っていうんですよ」

S氏は幾枚かを手にとり手触りやデザインを吟味しながら、ちょっと怪訝そうに尋ねた。

「これって伝統的なものですか」

豆敷は谷さんが考案によるものだ。つくり手が思いのままにオリジナルな図柄を刺繍した、一辺10センチほどの正方形の藍染の敷布で、コースターとして用いる人が多いだろう。

「コースターなら谷さんの考案だなんて大げさな」、なんてイチャモンはいけない。谷さんが来るまでルアンナムターにそんなものはなかったし、そう名づけたのも谷さんだ。しかもそれが定着するまでにはかなりの苦労があったからだ。

谷さんが最初、レンテンの人たちに豆敷づくりをもちかけたとき、いくら説明してもその用途や必要性が理解してもらえなかったそうだ。だが、村の人たちが刺繍で描く想像力豊かなデザイン、実用性、値段の手頃さが日本人の心をひきつけた。そのうち村人たちもこぞってつくるようになったのだ。

ナムディー村で観光客向けにつくられ売られている豆敷は、いってみればその海賊版だ。縫製も、刺繍も、多くが谷さんの商品の質にはかなわない。それもそのはず、谷さんは村の人がつくった一枚一枚厳密にチェックし選んで仕入れたのだった。

現在の資本主義経済システムのもとで、海賊版はもちろんアウト! だが人間の長い歴史のなかでみると、外部からもたらされた文化が、海賊版をうみながらある地域や民族の文化として根付く現象は数限りなく繰り返されてきた。

S氏が口にした。

「新しい文化が生まれ根を下ろしていくプロセスを、今まさに見ているんですね」

オトリ猟ブーム到来

レンテンの村を出ると、一度町に戻って昼食をとった。そして午後またター川沿いに道を北へとのぼりモン、コムー、アカの村を順番に訪ねた。

モン・クメール語系で山腹ラオのコムーの村のすぐご近所に、高地ラオのアカの村がある。政府による指示で移住した結果、こんなおとなりさん同士になったのだろう。

レンテンのナムディー村と同じく、モンのソップラー村でもかつての焼畑地がゴム林へとかわっていた。道路からだとゴム林のなかの坂道を100メートルばかりのぼる。そこに焼畑や棚田はない。中国でのゴム需要の高まりが、はっきりとラオス側のモンの村の景観をかえたのだ。

ゴムの木の樹皮には斜め一直線に刀で筋傷が刻まれている。傷のいちばん下に小さい容器がつけられている。容器にこってりと白くたまった樹液が天然ゴムの原料だ。

ゴムの森を抜け、村に足を踏み入れ驚いた。こんなに野鶏を飼いまくっている村ははじめてだ。

ちなみに野鶏を家畜化したのがニワトリだ。ベトナムやラオスの山地で飼われている在来のニワトリのなかには区別が難しいほど野鶏っぽいのがいる。実際に合いの子も多い。放し飼いのニワトリに野鶏が近づき、卵を産んで育つことも多いからだ。極端な場合、夕方腹を空かせて家のまわりに戻ってきたニワトリたちに飼い主がまくエサを、どさくさに紛れて野鶏がいっしょについばんでいることもある。それほどニワトリと野鶏は近接してくらしているのだ。

そんな習性ゆえに、オトリで野鶏をおびき寄せてとらえる猟が発達した。村で飼われている野鶏がそのオトリだ。

昨今モンのあいだでオトリ野鶏猟がブームになったのは、次のような理由からだろう。

一つは、猟銃の所持や銃猟に対する行政の取り締まり強化だ。

かつてはベトナムでもラオスでも、山地だと銃を担いで歩いている男性の姿をよく見かけた。また村のお宅を訪ねたら、柱に猟銃が一つや二つは吊してあったものだ。

猟銃の取り締まり強化は、動物の乱獲防止、治安維持、事故防止が目的だろう。実際、わたしの身近な黒タイの知人の一人も、猟銃による事故で幼い一人息子を失った。彼はいつまでもその悲しみからたち直れず、飲んだくれアル中になった。酔って、泣いて、遺影を持ち出しもう一度泣くの繰り返しだったから、村中の人に呆れられた。野良に出ず、稼ぎにも出ず、家族や親族にたくさん生活の労苦を負わせ、そんな自分を責めつづけ、あわれ、早死にした。

話が脱線したが、猟銃が使えなくなったことはモンの野鶏猟がオトリ猟に転じた一因だろう。

この銃の取り締まり強化は、モンにとって別の点からも痛手だったはずだ。

ベトナムでも、ラオスでも、モンは地域の鉄鍛治を担ってきた。ベトナムで黒タイの村人など、農具の刃のみならず、猟銃もしばしばモンの村人に注文してつくってもらった。当然銃の需要が減ると、鍛治によるモンの収入も減った。

このことも関係がありそうだ。というのは、いっぽうで野鶏の需要は大きく増していたからだ。

それはなぜか。野鶏も中国人が買ってくれるからだ。銃使用の規制で減った収入分は、オトリ野鶏猟での埋め合わせが試みられた。

ゴム林のなかに囲まれたモンの村落景観が、中国経済の強い影響下にあるラオスのモンの社会経済の現状を端的に物語っている。カメの二の舞で、まもなく野鶏も地域から姿を消してしまうかもしれないと、わたしは危惧している。

歴史を遡ると、モンがベトナム、ラオス、タイなど東南アジアの高地の環境に適応してくらすようになったのは、主に19世紀清朝による弾圧で移住してきたことに端を発する。中国からのこの巨大難民集団は、怨恨ゆえかもしれないが、意識的に漢族の文化を拒絶してきた。モンは漢字を用いず、儀礼の祭壇に文字も絵もない。切り紙だけだ。

この文化的レジスタンスは、同じような時期に、やはり中国から移住してきて高地に入植した、レンテンを含むヤオ(ザオ)とは対照的だ。

ヤオは道教を信仰し、自分たちの文字はもたないかわりに漢文の文書をたくさん伝え、儀礼も漢語でおこなってきた。つまりモンとは異なり、ヤオは漢族の文化を積極的に受け入れ、漢族の文化を用いることで、漢族とは異なる自分たちの独自性を漢族に対して主張してきたのだ。だが経済的には、ヤオもモンも同じく中国に飲みこまれている。

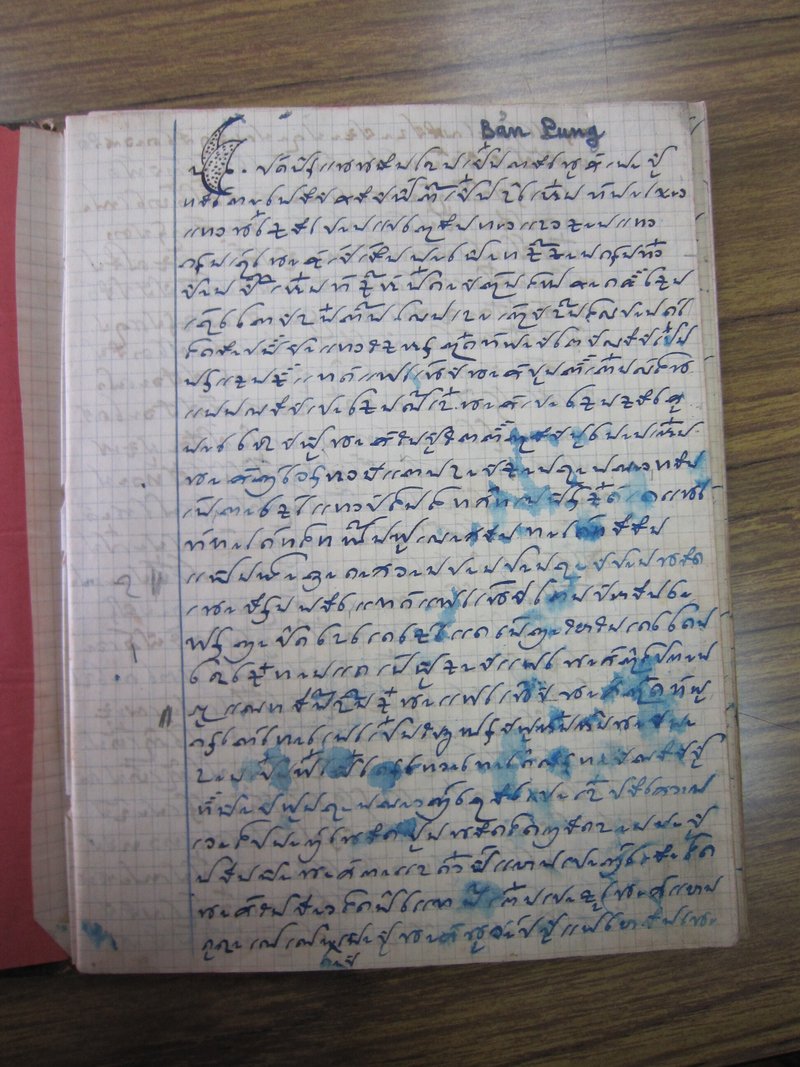

ところどころラオス文字でふりがなが振られている

(2013年 ラオス,ルアンナムター県)

黒タイの養蚕の村

高地ラオ、山腹ラオの村を訪ねたこの日の夕方は、またルアンナムターの盆地のなかにある低地ラオのユアンの村で、民族舞踊を見、民族料理を食べた。

ユアン、またはコンムアンとよばれる人々は、北タイのチェンマイに都を置き14世紀にランナータイ王国を建国させたタイ系民族だ。ラオスでは少数だが、20世紀にシャムに併合されるまで600年も王国を維持しただけあって、さすが料理も舞踊も洗練されている。

モチ米を主食とし、ゆでる、蒸す、炙るなどしてつくるおかずの素材は、ギアロの黒タイのビエンさんのお宅でごちそうになったものと大差ないのだが、器、盛り付けなどの見栄えがあきらかに洗練され垢抜けている。もちろん舞踊についても、ギアロで見たものよりはるかに様式化された芸能として成立していた。

踊り手たちに勧められておちょこ5、6杯のんだ米の蒸留酒の酔いが回ったころ、お開きになった。

戸外に出ると、夜のとばりがすっかりおりていた。家の明かりが届かない暗がりで空を見上げると、満天の星空だ。よこたう天の川にスバルがきらめき、たまたま星がひとつ流れた。

サイ君とルアンパバン県にある黒タイの村を訪ねた帰り道を思い出した。車をとめ、とっぷり日の暮れた野辺で用を足し、空を見上げてみると、降って落ちてきそうなほどの星屑がかぶさっていた。そのときは星がふたつ流れた。サイ君も、運転手のブンユーさんも空を見上げていた。

夜風に身を吹かれ、ただ満天の星空に抱かれるという何千年、何万年と人が繰り返してきた些末な幸せをかみしめ、車に乗り込むと、直接の面識はない職場の大先輩、岩田慶治先生がこんなことを書いていたのをふと思い出した。

「ナム・ターのようなところなら、私は一生涯住んでもいい」と、私は帰り際に寄った町の牧師ホールさんにいったものである。ホールさんは一瞬とまどっていたようだが、それが私の実感であった。

先生のこの感想は、プン村に一晩泊まった翌朝のものだ。

実は前の日の夕方、わたしがS氏をプン村にぷらっとお連れしたのは、この文章を覚えていたからだ。それに、わたしが村の人たちとクワの葉を摘んだのもプン村だったからだ。

プン村には蚕の種類が多く、また古くから養蚕が盛んな村としてルアンナムターでも有名だった。谷さんもそのウワサをききつけ、すでに使われなくなっていた村の木造平屋建ての小さな校舎を借り受け、蚕室と作業場をつくって養蚕を支援し、絹糸を調達したのだった。

余談だが、わたしがプン村を最初に訪ねたとき、大学の卒業旅行で諸国遍歴行脚中だったプロボクサーのトクが数日前からプン村で手伝いをはじめていた。わたしが着いたころには、クワの葉摘みも、蚕の食餌の世話もすっかり板についていて、彼の蚕にむける慈愛のまなざしは村のむすめたちをも参らせていた。

さて、岩田先生のラオス訪問は1957年だった。それはちょうど、インドシナ戦争が終結しラオス内戦が勃発するまでの、アメリカの支援を受けたルアンパバン王国政府による短い安定期(1954-1959年)にあたっていた。

2013年3月に逝去されたあと、先生がプン村で撮影した写真を確認する機会があった。そこには、今はもう残っていない、紛れもなく黒タイの「カメの甲」型の家が立ち並ぶ景観があった。またター川のむこう岸にはクワ畑が広がっていて、当時も養蚕が盛んだったようすがうかがえた。

先生が黒タイの村でも感じたと語る、東南アジアにくらす人たちに対して感じるごく自然な断ちがたい親近感は、いったいなにに由来するのだろうか。その親近感はわたしも身をもって知っているが、60年以上前に先生が撮られた白黒写真を見ていると、後年アニミズム的な思想へと昇華した岩田民族学の出発点は、そういうごく素朴な印象の解明にあった気がした。

プン村からの民族学

プン村に足跡を残している偉大な民族学者がフランスにもいる。

ピエール=ベルナール・ラフォン(1926-2008)。彼はインドシナ戦争中の1953年にフランス極東学院ハノイ支部に赴任した。1956年からビエンチャン支部長になり、ちょうど岩田先生とも重なる時期にもプン村に足を運んでいた。

ベトナムとラオスのタイ族に関するラフォンの業績は多い。ベトナムのギアロ調査に基づく黒タイの親族と伝承に関するフランス語の論文を、かつてわたしも日本語に翻訳したことがある。

2010年にパリにあるパリ伝道教会本部を訪れた際のことを思い出す。応対してくれた女性が、彼がベトナムおよびラオスで収集した未整理の遺品資料をご好意で見せてくださった。案の定、黒タイ文字の資料も含まれていたから写真を撮らせてもらった。

すっかり忘れていたその資料のことを、岩田先生のプン村の写真がきっかけでわたしは思い出した。

改めてラフォンがどの村で黒タイ語資料を収集したのかを確認してみると、なんとプン村ではないか!

彼はそこで2冊のノートを収集していた。ひとつは祈祷師が冠婚葬祭、農業の種まきや収穫、出立の日取りなどを選ぶのに用いる日相を見る暦の本で、ノートの扉に「1959年収集」とメモ書きがある。もうひとつは「ルアンナムターとディエンビエンのお話」と題されたノートだった。19世紀末にディエンビエンからルアンナムターへと移住してきた現地の黒タイの来歴が記されている(手写年月日は「1934年7月17日」と記載)。

岩田先生が「一生涯住んでもいい」とその心情を吐露したプン村に、ラフォン(大先生だが、ここまで呼び捨て御免!)も谷さんもひきつけられていた「つながり」の偶然に、なんだか不思議な縁を感じた。

参考文献

岩田慶治 1966 『日本文化のふるさと—東南アジア稲作民族をたずねて』角川新書

大林太良 1966 『神話学入門』中公新書

ラフォン、P.-B.著 2000 「ソンラとギアロの黒ターイの同姓親族について」(樫永真佐夫訳)『ベトナムの社会と文化』2:320-334

樫永真佐夫(かしなが・まさお)/文化人類学者

1971年生まれ、兵庫県出身。1995年よりベトナムで現地調査を始め、黒タイという少数民族の村落生活に密着した視点から、『黒タイ歌謡<ソン・チュー・ソン・サオ>−村のくらしと恋』(雄山閣)、『黒タイ年代記<タイ・プー・サック>』(雄山閣)、『ベトナム黒タイの祖先祭祀−家霊簿と系譜認識をめぐる民族誌』(風響社)、『東南アジア年代記の世界−黒タイの「クアム・トー・ムオン」』(風響社)などの著した。また近年、自らのボクサーとしての経験を下敷きに、拳で殴る暴力をめぐる人類史的視点から殴り合うことについて論じた『殴り合いの文化史』(左右社、2019年)も話題になった。

▼著書『黒タイ歌謡 〈ソン・チュー・ソン・サオ〉―村のくらしと恋―』も是非。ベトナムに居住する少数民族、黒タイに伝わる恋の歌『ソン・チュー・ソン・サオ』の翻訳と解説。歌に盛り込まれている黒タイの文化や生活を詳しく紹介されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?