”bitch” よろしくない言葉(後篇)/『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

【試し読み】第9章(後篇)『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

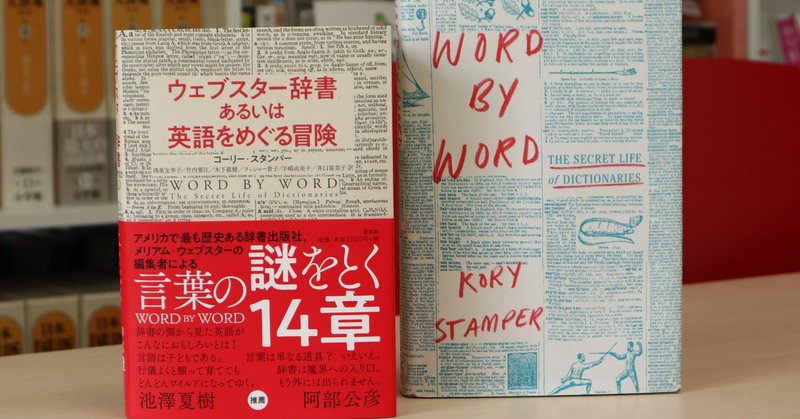

4月13日発売の『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』は、アメリカで最も歴史ある辞書出版社メリアム・ウェブスター社の名物編纂者が、辞書編纂の仕事をユーモアたっぷりに紹介つつ、「英語とは何か」にさまざまな角度から光を当てる1冊です。第9章「Bitch よろしくない言葉」後半の試し読みを無料公開しています。

====

メリアム・ウェブスター社の発行する『カレッジ英語辞典』の「Bitch」の項目に、「侮辱」「低俗」……といった禁句を示すレーベルがついていないことに気づいた著者は、その理由を探ります。

====

→第1章はこちらから。

→第9章前半はこちらから。

Bitch よろしくない言葉 (後篇)

「レーベルがないって?」エミリーは眉をしかめた。「ほんとに? ひとつも?」

われわれはエミリーの家のキッチンに立ち、靴を脱ぎすててワインをすすりながら今日のできごとについて話していた。家に帰っても仕事から離れられないというのは、辞書編纂者特有の病気だ。日中、肘まで言葉に埋もれてすごしているものだから、オフィスのビルを出てきても、くっついている言葉を全部は払いきれないのだ。

わたしたちは、ふたりがかりでありえた筋書を考えてみた。つけていたレーベルがなにかでぽろっと落ちちゃったとか? そういうことがこれまでもあったのだ。校閲もれの言葉が、たまにどこかに行ってしまったり、別のゲラにくっついちゃったり、まるっと落っこちてしまったり。わたしが見ていたデータがアップデートされていない版だった、ってだけかも。エミリーはカウンターに寄りかかり、もしかしたら、と自説を展開した。一般に侮辱的だという“bitch”の語法欄は、女性に対しては娼婦を意味しないあざけりと、男性に対しては「弱々しく、無力な」という意味の両方をカバーする意図があったのかも。エミリーは片手で持っていたワイングラスをもう一方の手に移し替えた。「語法欄だったら、どちらにも使えるじゃない」

「語義全体についているならね」とわたしは答えた。「これは『悪い、意地悪な、あるいは高慢な女』にくっついているの」

「つまり、男のことではないってことだ」

「そういうこと」

「もしくは、ただの……一般的な女のことなんじゃないの。道で、女たちを冷かして口笛を吹いたりするようなクソ野郎なんて取りあわないような女たち」

「もしくは、超がつくほど女性的なステレオタイプをよしとしない女たち」

「それよ」

「ほら、強い女はさっさと仕事を片づける(bitches get shit done)とか、そういう使い方ね。それでも、それだって侮辱語の再生利用じゃないの。つまりはね……」

「やれやれ」エミリーは唸ると、ワインをぐびりとひと口飲んだ。

***

ジョー・フリーマンのパンフレット、『ビッチ宣言』は1968年に書かれ、1970年に出版された。まさに第二波フェミニズム運動形成のころだ。宣言がつくられた年には、“sexism”〈性差別〉という言葉が初めて印刷物で使用され、ニューヨーク市では条件付き中絶法に対する初の反対運動があった。この『宣言』が出た年、女性運動家のベラ・アブズグが議員に選出され、アメリカ合衆国のルーテル教会のふたつの支部が女性にも聖職位を初めて与えた。アメリカ人の女性に関する考え方、─女性をどう語るかも─が、変化しはじめたときだ。ジョー・フリーマンは、女性の呼称として使われてきた、「ある一語」についてのナラティブをコントロールするのはいまだ、とした。「女性は自分が“bitch”であると宣言し、誇りに思うべきだ」とフリーマンは記している。「なぜなら、“bitch”は美しいからだ。“bitch”と称することは、自己肯定を示す行動であり、他者による否定であってはならない」

多種多様のアイデンティティ運動のひとつが、言語の再定義である。それは、蔑まれる側─女性、ゲイの男性、有色の人たち、障碍を持つ人たち、などなど─が集団としての自分たちに向かって投げつけられていた激しい侮辱語を自ら積極的に使うことによって、自己のアイデンティティを誇りに思う標として使いはじめる、という過程のことだ。言語を再定義することは、圧制者から押しつけられる力を払いのけ、こちらに向けて放たれた矢をはっしとつかむことにつながるのだ。

しかし、再定義の道はそれほど平らかではない。まず、蔑まれる側のコミュニティがたったひとつしかないと思われがちだ。実際には、ある特殊な民族性、性別、ジェンダー、性的志向、社会的な階層をたまたま同じくする人たちの多様な集まりだというのに。言語再定義の成功例としてよく引き合いに出されるのが“queer”だ。もとは「変態」を意味したこの言葉は、1990年代に「クィア・ネーション」というAIDSの活動家グループによって変革された。1990年代、21世紀の最初の10年くらいから、「ゲイ」のしゃれた呼び方として“queer”が使われるようになり、「Queer as Folk」や「Queer Eye for the Straight Guy」などのテレビ番組のタイトルにすら使われるようになっている。この言葉はゲイ・コミュニティのなかで当初はラベルのように取り入れられ、あらゆる宣言の中で同性愛を描写するときに使われたのだが、その後、ゲイかストレートか、男か女か、雄か雌かといった伝統的な枠の中に自分をはめこみたくない人たちのことを指して言うようになった。“queer”とは、LGBTQIA運動によりどころを見つけた人たちにとっては、多様なアイデンティティのうちのひとつでしかないのだ。

それでも、その再定義は、見た目ほど普遍的になってはいない。60代のゲイの男性、ジョン・キチは、2013年に履歴書の性別欄に“queer”が並んでいるのを見てぞっとしたとローカルテレビのニュースで語った。「“queer”は、ゲイが病的な変態と記録されていた時代を思い出させるのです。わたしのゲイ友だちはだれもかれも、この言葉に震え上がっています」

言語再定義が織りなす模様が均一でないのは“bitch”も同様だ。フェミニスト(大多数が白人)は1960年代と70年代にこの言葉を違う意味で使いはじめたが、そのほかの非常に多くの女性はその新しい試みを拒否した(現在も拒否しつづけている)。文化的にどれほどその語が普通になったとしても、頑として拒否する人間がいれば、やはりそれは否定的に使われることになる。2009年の『社会学的解析(Sociological Analysis)』をまとめた著者たちは、反再定義派の論をこうまとめた。「フェミニズム運動が大昔に教えてくれたとおり、個人的なことは政治的なことなのだ。つまり、“bitch”を標準化しようというのは、同時に性差別を標準化しようとしていることになる」

言語再定義の肝心な点は、侮蔑の感を削ぐことにある。もしもわたしが項目の最初を替えて、“bitch”とは、強い意志、強い精神を持つ女性のことを言う、と書いたら、その用法はもともと使われていた侮蔑語よりよく使われるとは言わないまでも、同じくらい使われる、ということになるのだろうか。それとも「繰り返し何度も“bitches”をそういう空気の中に送りこむことで、男性もその用語を使うのが許されるというメッセージを伝えることになる」という、『社会学的解析』の著者たちの主張は正しいのだろうか。

もし、再定義を訴える女性たちが黒人で、男性ラッパーたちの歌詞を糾弾していたらどうだろう? この再定義の正当性は高まる(あるいは下がる)のだろうか? 黒人たちが“bitch”を使うことにどれだけの正当性があるかなんてことを言う権利がだれにある? 「黒人女性」たちによる“bitch”という言葉の再定義、などと言うのは、人種的にあまりに狭義的ではないか? すべての黒人女性が同じ共同体の一部であるかのように聞こえてしまう。その他の肌の色の女性たちはどうなる?

賛辞として男性が女性を“bitch”と呼ぼうと言い出したらどんなことになるだろう? ストレートの男性がそういうことを言い出したら? ゲイの男性もしくはフェミニストを自称する男性だったら? 男性がその再定義のプロセスの一端を担うこと自体、許されることだろうか? この話題はさておき、雌の犬を指して“bitch”と呼ぶことは、この30年かそこらでめっきり減った。いまは、「雌犬」という意味の言葉がどう書かれているかを探すと、見つかるのは“she-dog”とか“female-dog”で、はたまた“girl dog”なんていうものだったりする。いまでも雌犬のことを“bitch”と呼んでもいいのだろうか?

さらに、心の奥底でひとり悶々とする。文化的に特殊な時期に身を置き、自分自身の考えも、感情も、経験も、偏見も(自覚のありなしにかかわらず)、仮説も持つひとりの辞書編纂者が、とある語の表示的ないし暗示的な意味をあらん限りの力を振り絞って記述せよと課せられて、この猥雑ではちゃめちゃな混沌をどう適切にとらえて伝られるだろう?

***

辞書編纂とは言語の外科手術である。儀式的な準備と、ずらりと並ぶ器具(鉛筆、レポート用紙、パソコンのマウス、データベース)。手術室には音楽が流れているときもあれば、ブーンという機械の音だけの場合もあり、薄氷のような集中力の静寂の毛布に覆われるときもある。患者の皮膚をひと撫でして切り込みを入れる瞬間があり、それは予期せぬやっかいな事態が待ち受ける長い午前の始まりを告げているのかもしれなければ、年季の入った医者であれば寝ていてもできるような、あまりにも日常的な処置の第一歩なのかもしれない。

外科医と辞書編纂者は、二元性を持ついきものを相手にしている。患者は─人間であれ言語であれ─、分類され、手当を受け、識別される部位の、名もなき集合体である。しかし同時に、それらの部位は、ほかの部位と協働してひとりの人間の姿かたちを成す。その人には名前も家族もあり、コミュニティに属し、犬を飼い、金を稼ぎ、過去もあり、こちらの熟練の技をもってしても説明のつかない謎の傷跡が頬にあったりする。一部位のみの専門家は、全体について詳述することは叶わないのだ。

なにがそこにあるのか、そこに至る道はどうだったのか、つまりはそれが肝要なのだ。“bitch”の意味が現在のように女性に使われるようになった過程。現時点で、議論の種はふたつある。

2 a : ふしだらな、もしくは不道徳な女。

b : 悪い、意地悪な、あるいは高慢な女。時に、一般的な罵りとして用いられる。

それぞれの用法の歴史を知っても、わたしが興味を持ったのは語釈そのものの歴史のほうだ。語釈について考えれば考えるほど、むずむず、ちくちくしてくる。そう、“bitch”とはふしだら、もしくは不道徳とされている女性に使われていたのだ。悪くて、意地悪で、高慢だとされている女にも。しかし、実際にふしだらな、もしくは不道徳な女や、実際に悪くて、意地悪で、高慢な女に使われる“bitch”と同じなんだろうか。わたしは、できるだけ静かに椅子を後ろに引いて机から離れた。というのも、この、金属とコルク製の珍妙な60年代半ばのデザインの椅子は、だれかに乗っかられたアヒルの鳴き声みたいな音を立てるのだ。古ぼけた回転盤にはどれだけハイテクなオイルを噴きつけても無駄だった。それから歴代の“bitch”の証拠をすべて集めて入れたファイルにそっと近づいた。引き出しはぎゅうぎゅう詰め。“bitch”の証拠書類の厚みは9リニア・インチに達していた。

この語釈の進化は2冊の違う辞書に分かれていた。1860年代にまで遡り、その後、2、3度名前を替えた『完全版』と『完全版』を削って作った簡略版である『カレッジ英語辞典』である。書類の追跡は1909年の完全版、『ウェブスター新国際英語辞典』の初版に載った項目から始める。書庫にあるのはただ1枚のカードのみ。校閲の印がついた当時の語義2a の草稿である。

2. An opprobriously, name for a woman, esp. a lewd woman; also: in less offensivley, applied to a man. “Landlord is a vast comical bitch.” Fielding.

〈2. 女性を侮辱した呼称、特にふしだらな女性。また、そこまで侮辱的ではないが、男性にも使われる。「地主は、大変風変りなbitchである」フィールデング〉

ところが、この語釈は『ウェブスター新国際英語辞典』にはない。1909年にお目見えするのは、その語釈の無修正の最初の半分だ。「女性を侮辱した呼称、特にふしだらな女性」。「また」以降がなぜ消されたのかについての説明書きはない。

1934年に出た『ウェブスター新国際英語辞典』第2版(内輪ではW34と呼ばれている)で、語釈はまた見直された。こちらでは“Opprobriously, a woman, esp. a lewd woman; also, formerly, less offensively, a man. Vulgar.”〈女性を侮辱した語。特にふしだらな女性。また、以前は、そこまで侮辱的ではないが、男性のこと。俗語〉。これは、その数十年前に提案された校正が行き着いた結果で、ひとつ、注目すべき追加がなされている。これを書いた編集助手のパーシー・ロングは自分の語釈に注記を添えている。「サタデー・レビューからの引用は、気質面も倫理面と同じくこの語を用いて誹謗されることを表わす。口語では、この語は悪意もしくは卑劣さも、倫理観も表す表現としてかなり近い頻度で使われる」この注記に日付はないが1931年より前だったことは推測できる。この年に、編集助手のジョン・ベセルがこう反論しているからだ。「『また、以前には、……男性のこと』。この『以前には』はまったく間違っている。1931年にはきわめて一般的である」と。ベセルの注記は不採用となった。

第2版の語釈の改訂にまつわる重要なやりとりがこの編集ファイルにはある。ジョン・ベセルは1947年5月に莫大な量の注記を残して、第2版のこの語釈がいかに誤っているかを分析している。彼が訴えているのは、ひとつの広い語義が分かれて、さまざまな下位語義となり女性、男性、物に対して用いられるようになったということだ。“bitch”は、W34(注:1934年に刊行された『ウェブスター新国際英語辞典』第2版のこと)がなんと言おうが、いまでも男性に対して使われていると言い、1940年代半ばに使われていた“bitch”とは、ただの「中立」な言葉(つまり、ただ「女性」の言い換えとして使われていた)ではなく、“bitch”と呼ばれていた女性になにか問題があったことをほのめかして使われていたものだ、と記述している。彼はこう結んでいる。「特殊な用法として、この語は、しばしば、当然、『ゆるい道徳性』の意味を含むが、その他の文脈においては(?同程度に頻繁に)意地の悪さ、あるいはその他の気質の極端な欠点の意味も含む」

ベセルは1952年に引退し、バハマに居を移したが、相談役ではありつづけた。1954年に彼はふたたび意味を分けるよう主張し、もうひとりの編集助手、ダニエル・クックが翌年にその役割を引き継いだ。

実際に語釈の変更があったのは1961年の『ウェブスター新国際英語辞典(完全版)』第3版においてだ。第3版における“bitch”の見直しはメール・ウィア・ケイが担当することになった。第3版の編集助手である。ケイは恐るべき女性で、ナンセンスの一切をはねのけた。最高を要求し、手ぬるい仕事をしていると見た相手には厳しい雷を落とした。大方の第3版以降のスタッフにとって、彼女は、肩書は違えど実質的な編集長であり、約40年にわたり、ただ「ミス・ケイ」と呼ばれていた。要するに、彼女こそ、例の再定義された意味の“bitch”を体現した人物だったのである。

ファイルには、たくさんの用例に几帳面に押された彼女の日付印が残っている。そして彼女の注記は1920年代まで遡る。わが社のファイルには、1956年、つまり第3版の最初の語釈決めが進行していたころに彼女が書いた“bitch”に関する語釈の草稿が2種類ある。まとめると、彼女の手による校正は次の通りだった。

2a:ふしだらな、もしくは不道徳な女。売春婦、身持ちの悪い女─一般に侮蔑語。b:女性。特に:悪く、意地悪で、さらに居丈高な女:口やかましい女─通常、蔑んで使われる

3 古語: 男性─しばしば蔑んで使われる

この同義語の並びに現代のわれわれはひるむ。「売春婦(trollop)」、「身持ちの悪い女(slut)」、「口やかましい女(virago)」、だって? この語は近年においてはしばしば女性に対して男性の視点から使われるものであり、女性の実際の気質のことではない、というベセルのコメントはどこに? ミス・ケイはふたつの語法欄を加えることによって、ちゃんと道を作っておいた。「一般に侮蔑語」と「通常、蔑んで使われる」である。ここに辞書編纂者の抜け道があるのだ。この語を侮蔑に使うかどうか、その意味は話者や執筆者が与える、ということだ。

3の意味はクックによって削除されたが、ファイルを見ればこの意味を支持する証拠はじゅうぶんに見つかる。2aは編集なしで採用された。2bはクックの手で校正され、ただ「悪く、意地悪で居丈高な女」になった。一般的な意味での「女性」─男たちが車窓から身を乗り出して、知り合いではないのだから、気質がどうなのかはなにも言えないはずの女性に対して投げつける言葉“Hey, bitch!”などのために使われる─は、消えた。ミス・ケイが加えた用法のレーベル、「通常、蔑んで使われる」もまた、なくなっている。そこには用法の警告も限定的用法のレーベルも、なにもない。辞書編纂的観点からすれば、この“bitch”の用法は「野球」とか「ミルク」とか「スイートハート」などの名詞の用法となんら違いがないのである。

さらに注意すべき点がある。2bの「さらに(and)」だ。この語義からすれば、“bitch”とは、件の女性が悪くて、意地悪で、さらに居丈高ということになる。その女性が温和で居丈高、もしくは柔和だが悪かったとすれば、この“bitch”は当てはまらないわけだ。それでもこの項目の「使用済み」マークがついた用例にざっと目を通すと、この「さらに」は過失だったことが明白だ。実際は「もしくは(or)」にするべきだった。些細な言葉の影響は重大なのである。

『カレッジ英語辞典』における“bitch”の進化はもっと多様だ。『カレッジ英語辞典』初版(1898年刊)の“bitch”の語釈は1864年版の『アメリカ英語辞典』の完全版と同じである。「女性に対する侮辱的な呼称」、つまりこれはウェブスターの1828年版にちょっと飾りを加えたバージョンだ。1963年の『カレッジ英語辞典』第7版は、『完全版』第3版の語釈の方向性に沿って校正された。「ふしだらな、もしくは不道徳な女」であり「悪く、意地悪で、さらに居丈高な女」である。現在の『カレッジ英語辞典』には“bitch”のふたつの意味があり、どれも明らかに蔑みがあったが、それでも汚名を着せられるようなレーベルはつかなかった。

『カレッジ英語辞典』第10版で初めて、語法欄がふたたび項目についた。「悪く、意地悪で、居丈高な」である。使用上の注意がついたのはスーザン・ブラディのおかげだ。彼女はわれわれの編集助手のひとりで、校閲の編集者に「ピンク」(注:辞書編集部で共有されるメモ書きのこと)を残してレーベルをつけるのが妥当だと注を入れた。校閲のスティーヴはこういう注を提案した。「─一般的な侮蔑語として使用されるときもある」。最終原稿閲読者のギルがその注を決着済みとして印を押した。決着しようがしまいが、また語法欄に注釈が入ったのだ。編集長のフレッド・ミッシュはギルの決断に異論を唱えはしなかったが「ピンク」にコメントを残すことで自分がどう感じているかははっきりとさせた。「それでも、ほとんどの場合は、語釈のとおりの意味だし、一般的ではない」。この語釈の交換は第10版の語釈を決定する最終段階で行なわれた。1992年のことだった。

***

「ううううう」同僚の辞書編纂者、ジェイン・ソロモンの唸りだ。わたしたちは、自分のものの見方や偏りを項目に入れないようにする難しさについて話していた。そのときに“bitch”を話題に出したのだ。なにがだめだったの、と彼女に聞かれ、わたしは人差し指を立てた。ちょいとお待ちを。“bitch”には「侮蔑語」のレーベルすらなかったの、というわたしの言葉に彼女は「えええっ、まさかそんな」と答えた。

われわれは「マイクロアグレッション(micro-aggression)」という語について話しはじめていたところだった。これは比較的新しい用語で、特にマイノリティに対する小さな軽蔑やコメントを示す。些細な発言ではありながらも人を傷つける類のものだ。「マンスプレイニング(mansplaining)」も「マイクロアグレッション」と同種とされることが多い。女性は決定的な言葉を言ってはならない。たとえ彼女がその話題の専門家だったとしても。ジェインは、担当しているオンライン辞書で「マイクロアグレッション」の語釈を任されており、わたしたちは「マイクロアグレッション」のようにセンシティブな件を取り扱う際、編纂者の無意識の偏りを完全に取り除くことがいかに難しいかと話し合っていたのだ。ジェインは自分が書いた項目を、見直しては修正してを繰り返して悩んでいた。表示的にも暗示的にも自分がこの語の意味をしっかりつかんでいるかを確認したくて、ジェインは自分が書いた語釈を人権活動家である友人に見せて意見を聞いた。ところが、相手が入れてきた修正は「残念なことに、金持ちの白人視点のものだったの」彼女の上司はこの語釈の持つ勢いを曲げて「マイクロアグレッション」という語は、ただ無礼に聞こえるコメント、とした。「でも、そうじゃないでしょう」と彼女は言った。「単に無礼なのよ。けれど、発言する側の人間は、それが明らかな無礼だとは必ずしも思っていない、そういう無礼さなの」

“bitch”のように再定義がなされた語に取り組んでいる辞書編纂者の抱える問題は「マイクロアグレッション」と奮闘するジェインと同じで、その規模は増大している。ひとつの語の意味を完全にしまいこんでおくとすれば、辞書編纂者には測りきれないほど大きな器が必要となる。そこには意図する側、受け止める側の間に生じる相互作用がある。この、発言者の意図と聞き手の受け止め方、どちらが重要なのだろう? 町を歩いていて、見知らぬ車から身を乗り出した男から「よお! いい女!(Nice! Bitch!)」と大声で呼ばれれば、わたしは蔑まれたと感じるだろう。つまり、男には侮辱する意図があったとわたしは推測する。たとえ、彼にとってはただの挨拶のつもりだったとしても。

では、声をかけてきたのが女性だったら違う感じ方をするのだろうか。おそらく。これは、女性と互いに“bitch”と呼びあってきたこれまでの経験ゆえだ。その“bitch”も“nice”も、発言者の声の調子、その瞬間に自分がどういう気分で、何歳だったか(というのも、年齢を重ねるにしたがって、通りをうろつく輩に汚い言葉を投げつけられる回数がとんと減ったし、自分もぴしゃりと言い返すようになってきたことを自覚しているからだ。そんなふうにやり返しつつ、向こうの言うとおりに、わたしってbitchだなあと思ったりする)、その冷やかしが自分に向けられたのか、それとも、一緒に歩いていたわたしの10代の娘に向けられたのか、そういうことによる。これは、男性が“bitch”を使うことに対するわたし個人の偏見なのだろうか。当然だ。これまでの人生ずっと、なにかの理由で、もしくはどういう理由でも、あるいは理由もなしに、“bitch”と吐き捨てるように男から言われてきたのだから。車が通り過ぎるほんの2秒にあった出来事で発言者の意図を見抜くなんてこと、わたしがしてもいいんだろうか。さらには、人間というのは幾重にも重なった感情というものがある複雑ないきものであり、件の男性だか女性だかには“Nice, bitch!”と呼ばわることがなにを意味するか、自分でもよくわかっていないのでは、ということを考慮するべきなのだろうか。

***

こういう場には、話者と聞き手のほかにもだれかがいるのが常だ。第三者のことだ。辞書編纂者はこれなのだ。要するに、言語的な第三者。われわれは最初のやり取りには関わらない。耳にすることは後日談で、そのときは平板な調子になっている。こうした場合の用例はどういうものにすればよいのだろう。

・ 映画界で当代随一のbitchと最近評された女優

・ ここには彼の忘れがたいふたりの登場人物が含まれている。レイラ・バックネルは、抗いがたい魅力を持つ妖婦で、無敵の成功したbitch。彼女は社交界での地位を損ねることなく次々と愛人を替えて財を成している

・ ……は手ごわいbitchだ

・ 「だれかがあんたをbitchと呼んだんだって?」とBWPのタニシャが言う。「タフで有能な仕事をする女性のことはだれでもそう呼ぶの。そう呼ばれたら、名誉ある肩書としてバッジみたいにつけときなさい、どんどん集めればいい」

こうした“bitch”の用法は一般的な侮蔑語だろうか? 蔑みを表わしている? そうとは言えまい。用例があまりに短く、これだけでは話者が女性なのか男性なのかもわからないものもある。最後のは明らかに再定義された“bitch”の意味だが、BWPのタニシャが再定義されていないほうの“bitch”の意味をどう思っているのか、正確な情報はこれだけではわからない。

中には、再定義されたほうは、標準的な語義として取り扱わず、小文を添える辞書もある。「Dictionary.com」は“bitch”にまつわる小文があり、だれが言い、背後にどういう意図が含まれているかで語の持つ意味が変わる、と説明している。“bitch”の再定義について非常におおまかに触れているが、当然、これだけでは不完全だ。“bitch”については本が一冊書けるくらいなのだから。それでもこれはスタートであり、オンライン辞書の動きにつれて、さらに多くの出版社がその気になる可能性だってある。

しかし、だからといって再定義された侮辱語に語釈をつけるふたつの最大の難問がなくなったというわけではない。まず難しいのが、辞書編纂者は、ひとつの語のもっとも一般的な用法を総括的に説明せねばならないことだ。つまり、辞書編纂者は、互いにからみあう語彙の真っただ中に分け入り、公平な立場からそれぞれを引き離していちいち説明するという最大の苦痛を味わうのだ。辞書編纂者がこのとてつもなく複雑な作業に取り掛かるのに尻込みするのはなぜか。その理由を辿ると、もうひとつの難問が見えてくる。辞書編纂という仕事は歴史的に(はっきり言えば、いまも)、裕福で、教育を受けた、年配の白人の「都会人」の集落でなされてきた、ということだ。現在は男性より女性の辞書編纂者のほうが多いようだが、辞書編纂の全景は、いまだ甚だしく白っぽい。自分自身の偏りというのは見えにくいもので、辞書編纂者たちもそれを傍らに押しやりきれずに正当な仕事ができていないことがある。われわれはしがない人間なのであり、永遠に締め切りに追われる身なのだ。ダニエル・クックもそのひとりだ。1956年、彼は“bitch”の第2の語義がじつに侮辱的だと気づけなかった。フレッド・ミッシュは1992年にこれと同じ説を相手に苦闘した。“bitch”は女性に使う場合には侮辱的だと指摘したのはふたりとも女性で、自分自身がbitchと呼ばれる経験をしたことがある編集者だったのだ。

近代の辞書編纂者は客観的であるよう訓練を受け、自分個人の言葉を詰めた荷物は入口に置いておかねばならない。近代の辞書編纂は、語釈執筆者を名もなければ実体もないものにしようとしている。しかし、言葉とは、非常に個人的なものだ。辞書編纂者にとってですら。自分が何者であるか、周囲を取り巻く世界がどういうものであるかを説明し、なにを自分がよいと思い、悪いと思うかを活写する手段なのだ。こういう子守歌がある。「棒きれ、石ころ、これらはわたしの骨を打ち砕く、けれど名前で傷つくことはない」5歳の子どもたちはこれが嘘だと心の海底で知っている。言葉は人を傷つける。なぜなら、言葉は互いを傷つけあう手段として唯一社会的に認められているものだからだ。弱気な辞書編纂者は突如として乱闘のさなかに放り出される。白人の辞書編纂者は“nigger”の項目を編集せねばならなくなってようやく、この言葉が代弁する数世紀にもわたる攻撃に気づくのだ。そして、言葉を再定義し、人を損なう力を圧制者からもぎ取り、尊厳に関わる問題として思いつく限りでいちばんひどい悪態を使う、こうした試みにも目が開く。自分たちはそうした改革の場外にいることを、辞書編纂者は自覚している。彼らは知っているのだ。その白さゆえに、受けた教育ゆえに、社会的地位ゆえに、“nigger”という語が代弁する問題の一部に自分たち自身がなっていることに。“nigger”という言葉、そしてそれに対するありとあらゆる意見に対して、白人の辞書編纂者はどうしたら正しいことができるだろうか。

言葉は個人のものだけでなく、身体的なものでもある。辞書編纂者は侮蔑語に語義をつけながら次第に鍛えられる。“bitch”がもはや英語にすら見えなくなる前に何度、この語を読めるだろうか。われわれは、みんながこの世界でそれぞれの生きた経験を持ち、言葉には実体があるのだということを知っている。われわれは手を使って言葉を書き、口を使って言葉を話し、言葉がつけた傷跡を体に持つ。ねじれた釣り糸のごとく歪んだ母の口、製造業で女性の管理職になるということがどういうことかを話しながら、ただれた潰瘍のことを言うかのように“bitch”という語を口にした。西日を背にした父の友だちの横顔、その口から飛んだ唾の三粒の飛沫。破擦音を強くして前妻を“bitch”を呼んだときのことだ。町のざわめきが緞帳のごとくふたつに割れて、“bitch”にスポットライトが当たり、空気も止まったかのような一瞬、怒りと決まり悪さ(なぜ決まり悪いのか?)の入りまじった感情で頬を熱くさせる思い。男たちの笑い声、ガソリンの臭いをまきちらしながら車が角を曲がるときに胸の奥で握りしめる、わたしのこぶし。

(9章 完)

→第1章はこちらから。

→第9章前半はこちらから。

⇓目次

⇓ 詳細はこちら

『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

著:コーリー・スタンパー

訳:鴻巣友季子、竹内要江、木下眞穂、ラッシャー貴子、手嶋由美子、井口富美子

装丁:松田行正+杉本聖士

定価:本体2700円+税

46判上製/360ページ

2020年4月13日発売予定

978-4-86528-256-6 C0080

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?