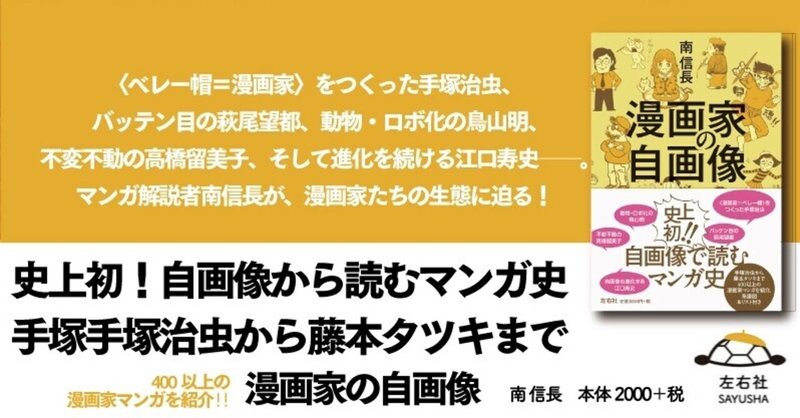

【試し読み公開】漫画家の自画像

2021年12月3日発売、南信長『漫画家の自画像』の試し読みを公開しています。漫画家たちにとって、もっとも身近なキャラは「自分」だった!? 彼らは自らをどうキャラ化し描いてきたか? なぜ顔出ししない漫画家は多いのか? 美化して描くか?卑下して描くか? そして、奥深い〈漫画家マンガ〉の世界。 マンガ解説者南信長が、漫画家たちの生態に迫ります。

日本の美術界のエリートが集う東京藝術大学。その卒業制作では、自画像が必修課題となっている。1896年、藝大(当時は東京美術学校)に西洋画科が開設された際、黒田清輝が掲げた教育方針に盛り込まれた卒業制作課題のひとつが自画像だった。1902年以降は卒業生全員の自画像を大学が買い上げ、保管している。

西洋絵画において自画像は重要なモチーフだ。中世からルネッサンスの時代にかけて、画家が「職人」から「芸術家」へと社会的地位を変化させていくなかで、自画像は誕生した。最も手近でお金もかからないモデルとして半ば習作的に自分を描くこともあっただろうが、レンブラント、ゴッホ、ピカソ、フリーダ・カーロなど、自画像そのものが作品として広く知られている作家も少なくない。ルネッサンス期には有名画家が注文に応じて自画像を描くこともあったという。作風はさまざまだし、一人の作家でも時期によってガラリと変わることはある。しかし、いずれにしても「自分を描く」という行為には、風景や他者を描くのとは違う特別な意識が働くことは間違いない。

西洋美術史研究者の高橋達史は『自画像の美術史』(東京大学出版会/2003年)の中で、レンブラントの自画像に関して次のように述べている。

〈自画像が自己省察の要素を含むことは否定できないにしても、それが同時に「自分をどのような存在として受け止め、理解して欲しいか」を示す「自己演出」の産物でもあることを忘れてはいけない〉

画家になろうというような人間は、人一倍自我が強いはずだ。それが内に向かえば自己省察となり、外に向かえば自己演出となる。それは、まだ何者でもない藝大生たちにおいても同じ。いや、何者でもないからこそ、自己省察も自己演出もより強くなる。ましてや学生生活の集大成たる卒業制作で、自分の死後も大学に保管されるとなれば、肩に力も入るだろう。河邑厚徳『藝大生の自画像 四八〇〇点の卒業制作』(NHK出版/2007年)に収録された有名無名の藝大生たちの自画像からは(プライドやナルシシズムやシニシズムやコンプレックスなどがないまぜとなった)強烈な自意識がにじみ出す。

では、漫画家の場合はどうか。

自画像を描いたことのない画家がおそらくいないように、自画像を描いたことのない漫画家もまずいない。漫画家も自我の強いタイプが多く、その点は画家と似たようなものだろう。ただし、漫画家は自画像そのものが作品になるわけではない。雑誌の近況欄や単行本の著者近影代わりに使ったり、作中に自分自身を登場させたり。つまり、自分をいかにキャラクター化するか――それがマンガにおける自画像のあり方だ。当然、自己演出の要素が強くなるが、それでも自己省察的な要素がないわけではない。どのようなキャラにするか、現実の自分に似せるかどうか、そこに自意識はおのずと表れる。

たとえば手塚治虫の自画像は誰でも見たことがあると思うが、あのベレー帽は明らかに自己演出だ。手塚本人もメディアに出る際はベレー帽をかぶり、「漫画家・手塚治虫」のパブリックイメージを築き上げた。萩尾望都、竹宮惠子らと並ぶ、いわゆる「24年組」の大島弓子はほぼメディアに顔出しをせず、長らく童女のような自画像を使っていたが、エッセイマンガ『グーグーだって猫である』では、ややリアルにおばさん化した自分キャラを登場させている。

顔出ししない作家では、自画像を動物化するケースも多く、『3月のライオン』の羽海野チカはクマだし、『銀の匙』の荒川弘はウシである。

自分の年齢や時代の変化に合わせて自画像を更新していく作家もいれば、マイナーチェンジはあれど基本的に同じような自画像を使い続ける作家もいる。前者の代表例は江口寿史、後者には矢口高雄、山岸凉子などがいる。あだち充や高橋留美子も自画像に大きな変化はないが、本人の見た目もあまり変化がないので、そのへんは判断が難しい。

近年隆盛のエッセイマンガにおいては、作者自身が主人公となる。そこでは、単に自分に似せるかどうかよりも、キャラとしての魅力が問われることになろう。

本書は、そんな漫画家たちの自画像にスポットを当てる。

第1章では、漫画家が作中で自らをどのようにキャラ化したかを検証する。同時に、他の漫画家をどのように描いたかも見ていきたい。この章で扱うのは基本的に自伝や評伝など実録系のマンガ。フィクションについては第3章に譲る。

第2章では、自画像と本人の距離について、実例を引きながら考察する。自画像のパターンや時代による変化などについても探っていきたい。本書では、漫画家という職業、マンガを描くことを主題としないエッセイマンガ(旅ものやグルメものなど)は原則として扱わないが、自画像のサンプルとしてピックアップするケースはある。

第3章では、いわゆる“漫画家マンガ”の系譜をたどり、そこで漫画家たちがどのように描かれているかを見ていく。フィクションを中心とするが、流れをたどるなかで第1章で扱った実録系の作品にも随時言及する。

漫画家が描く漫画家像を歴史を追って見ていくことは、漫画家という職業そのものの歴史を追うことにもなるだろう。漫画家とはどういう人々なのかということも見えてくるに違いない。個々の作品の内容に深入りすることはないが、筆者が把握しているだけで400以上ある漫画家マンガの読書ガイドとしても参考になると思う。

こういうテーマで書く以上、自画像や作中に登場する漫画家たちの実際の画像は欠かせない。具体的にどのように描かれているかというビジュアルがないと、言葉だけでは伝わらない。したがって本書では、著作権法で認められた引用の範囲内で、なるべく多くの図版を収録した。そこに表れる漫画家たちの自己省察と自己演出を、拙稿とともにじっくりご覧いただきたい。

南信長(みなみ・のぶなが)

1964年生まれ。マンガ解説者。朝日新聞読書面コミック欄のほか、各紙誌でマンガ関連記事を企画・執筆。著書『現代マンガの冒険者たち』『マンガの食卓』(ともにNTT出版)、『やりすぎマンガ列伝』(角川書店)、『1979年の奇跡』(文春新書)、『もにゅキャラ巡礼』(楠見清氏との共著/扶桑社)など。2015年より手塚治虫文化賞選考委員も務める。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?