#23 コーヒー−知られざるその生産大国

リングにあがった人類学者、樫永真佐夫さんの連載です。「はじまり」と「つながり」をキーワードに、ベトナム〜ラオス回想紀行!今回は実は世界2位を誇るコーヒーの話。

世界一のコーヒー生産国はブラジル。では「2位は?」ときかれて、こたえられるだろうか。なんとベトナムなのだ!

そんなの誰が予想できるだろうか。だって、ベトナム産の銘柄のコーヒーなんて町で見かけない。それもそのはず、ベトナム産のほとんどがインスタントコーヒー用に加工されるのだ。

市場経済化以降、ベトナムでコーヒー栽培は拡大し続けてきた。その主要産地の中部高原では現地の行政も少数民族の農民たちにコーヒー栽培への転換を煽り、ついに2000年頃には世界第2位の生産国にまで成長した。だが、たちまちコーヒーバブルは崩壊。量産しすぎたからだ。

貧困に陥って怒った農民らは暴動まで起こした。その背景には、政府や平地から移住してきたキン族たちに「土地を奪われた」と考えている少数民族の人たちの積年の恨みがあった。

(2019年 ベトナム、ソンラー省)

(2002年 ベトナム、ソンラー省)

ベトナムにコーヒー栽培をもたらしたのはフランスだ。19世紀後半、フランス植民地支配下で中部高原を中心にコーヒーのプランテーション経営ははじまった。そんなことから、ベトナム語、ラオス語、黒タイ語すべてで、コーヒーはフランス語起源の「カー・フェー」だ。現地での飲み方にもフランスの影響が強く、深煎りのフレンチローストがふつうで、カフェオレも好まれる。

ベトナムの「北」と「南」だと、「南」の人の方がコーヒーをよく飲む。「北」は茶の方が多い。またコーヒーはどちらかというと、男の飲み物だ。

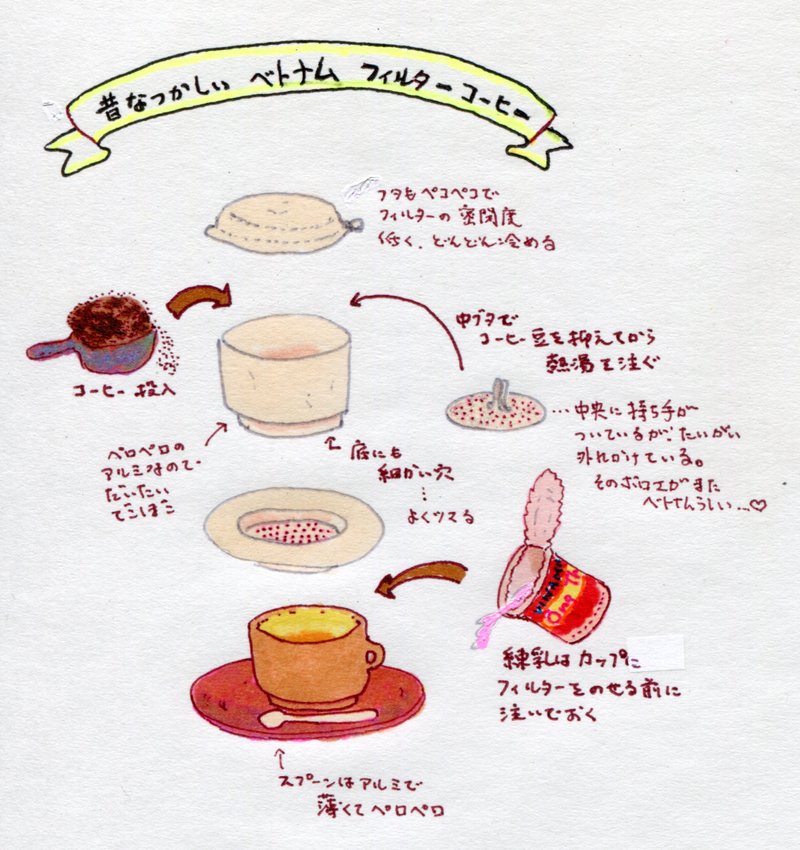

喫茶店に行くと、カップの上にアルミのフィルターが載って出てくる。なかなかおしゃれだが、つくりがチャチいのがベトナムらしい愛嬌で、深煎りで細かく挽いた豆がフィルターの目にすぐつまる。だから、いくら待ってもコーヒーが落ちてこないこともある。もっともベトナム人はネコ舌なので、多少時間がかかってくれないと熱くて飲めないかもしれない。

カフェオレにするのに、昔は生乳など手に入らなかったから練乳で代用した。それがそのまま定着した。カップの底に沈殿する練乳を、ユリ・ゲラーの超能力がなくとも簡単に指で曲がるアルミのスプーンで、下から上へ何度もかき混ぜカフェオレは完成する。氷をいれてアイスにしてもいい。

熟した豆の赤い果肉を食べると、甘くてコーヒーの香りがする

(2002年 ベトナム、ソンラー省)

家庭でコーヒーを飲むとしたらインスタントがふつうだ。今でこそインスタントコーヒーもバライエティゆたかだが、2000年代まではインスタントコーヒーといえば、カップ一杯分用のパックになっている国営企業ヴィナカフェ社のカフェオレだった。湯に溶かすだけでいいからおもてなしが楽チンだが、糖分たっぷりでかなり甘い。

世界中どこでもそうだったように、かつて砂糖は貴重だったから甘さこそゴージャスだった。ヴィナカフェのカフェオレのまったりした甘さは、今もそんな昔を忍ばせてくれている。

(2012年 ベトナム、ホーチミン市)

関連リンク▼

・多民族のベトナム北部〜ラオス北部

「インドシナ民族衣装野外展覧会」『月刊みんぱく』2013年5月号、22-23頁

・少数民族観光

「かわりゆく村、かわれない人」『月刊みんぱく』2005年5月号、22-23頁

樫永真佐夫(かしなが・まさお)/文化人類学者

1971年生まれ、兵庫県出身。

1995年よりベトナムで現地調査を始め、黒タイという少数民族の村落生活に密着した視点から、『黒タイ歌謡<ソン・チュー・ソン・サオ>−村のくらしと恋』(雄山閣)、『黒タイ年代記<タイ・プー・サック>』(雄山閣)、『ベトナム黒タイの祖先祭祀−家霊簿と系譜認識をめぐる民族誌』(風響社)、『東南アジア年代記の世界−黒タイの「クアム・トー・ムオン」』(風響社)などの著した。また近年、自らのボクサーとしての経験を下敷きに、拳で殴る暴力をめぐる人類史的視点からボクシングについて論じた『殴り合いの文化史』(左右社、2019年)も話題になった。

▼著書『黒タイ年代記 ―タイ・プー・サック』も是非。ベトナムに居住する少数民族、黒タイに遺された年代記『タイ・プー・サック』を、最後の継承者への聞き取りから読み解きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?