掌編小説309 - 鵜の目鷹の目、鳩の目

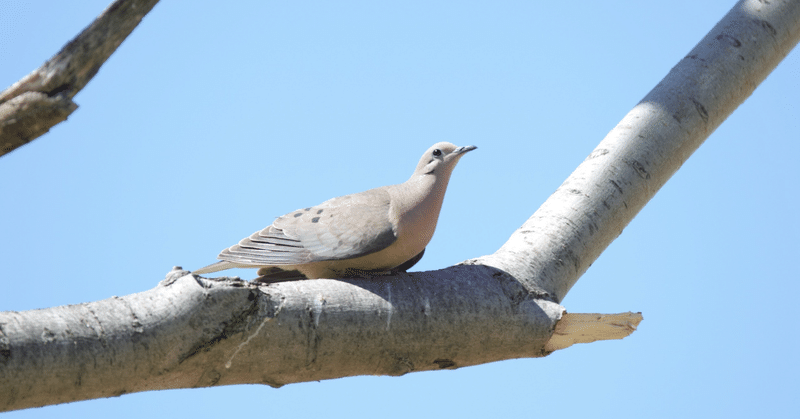

鵜ノ沢の「鵜」はペリカン目ウ科の鳥で、日本では古くから漁業や観光業の友でした――と、鵜ノ沢くんは自己紹介のたびに言うのだけど、あだ名はずっと「ハト」だった。ずっと昔に潰れた不動産屋さんのとなりに建つ古びた小さなマンションの三階、そのベランダに、いつもたくさんの鳩が群がっているからだった。

糞害に悩まされる近隣住民や相談を受けた役所の人が訪ねても、鵜ノ沢くんはもちろん、彼の両親も原因はわからないという。たとえばベランダに餌を撒いて意図的に呼びこんでいるとか、そういった形跡もない。とても奇妙な現象だった。誰かが「こわい」と言いだして、やがて「きたない」とみんなが鵜ノ沢くんを避けるようになった。五年生のときには図書館に置いてあるこわい話の本がクラスで流行し、鳩を使ってこわいおまじないをしているとか、絶対に治らない病気になるウイルスを撒いているとか、夜になると自分も鳩の姿になって悪いことをしているなどの噂も飛び交った。集団無視はクラス外、学年外にも波及した。

六年生の春にとうとう鵜ノ沢くんが学校へ来なくなって、連絡帳やプリントは毎日わたしが届けることになった。鵜ノ沢くんとは四年生からずっと同じクラスでしょう、と先生は言ったけれど、鵜ノ沢くんと話をしたことは一度もなかった。

だけど、鵜ノ沢くんをこわいとかきたないと思ったことはなかったし、鳩のぐるるぽーという不思議な鳴き声やずんぐりとしたシルエット、首を縦に揺らすユーモラスな歩きかたは好きだった。そういうわけで、わたしは“鵜ノ沢くん係”を引き受けた。

放課後は、帰りの会が終わると先生から鵜ノ沢くんの連絡帳と今日一日で配られたさまざまなプリントをまとめたメッシュケースを預かる。個包装されたチョコレートやビスケットが入っているのはみんなには内緒。二つ入れてあるから、よかったら鵜ノ沢くんと一つずつ食べてね、と先生はウインクする。

それを両手で抱きしめて、まっすぐ鵜ノ沢くんのマンションまでむかう。校門を出たらまず左に曲がって、あとはひたすらまっすぐ、信号を三回わたったあとあらわれる十字路の手前に鵜ノ沢くんのマンションはあった。古くて小さいけれど、ちゃんとエレベーターはついている。一階につき部屋は一つしかないので、三階に到着すると、そこがもう鵜ノ沢くんの家だった。

最初に深呼吸。そのあとゆっくりインターホンを押して、三秒くらい待つと「はい」と応答があるので、姿勢を正して「鷹森です」と伝える。鵜ノ沢くんのお父さんもお母さんもこの時間は外で働いているから家にいるのは鵜ノ沢くんだけのはずだけど、インターホンで聞く鵜ノ沢くんの声は知らない大人の声に聞こえてちょっと不思議だ。そんなことを考えてドキドキしていると、中からガチャンと施錠音が聞こえて扉が開く。

「これ、連絡帳セット」

両手で大切に抱えていたメッシュケースを差しだす。どうも、と鵜ノ沢くんがうつむいたままそれを受けとる。親指が中のビスケットの膨らみに触れて、それでようやく、鵜ノ沢くんが顔をあげた。

「今日のおやつだって」

「そう」

季節はすっかり冬だった。同じ場面を何度も経験してきたはずなのに、わたしたちはまだ、このとき交わすべき最適な言葉を見つけられずにいる。

「帰るの?」

「んー……」

ちぐはぐなやりとりをしながら、鵜ノ沢くんが中へ入るよう無言で促して、わたしもそれに従う。玄関で靴をそろえて、ランドセルを壁に立てかけて。先生はきっと、一つは鵜ノ沢くんにあげて、もう一つは帰ってからあなたが食べなさいという意味でお菓子を二つ用意してくれているのだと思う。だけど鵜ノ沢くんはそうは受けとらなかった。そしてわたしは、先生の意図に気づかないふりをしてその優しさを享受する。わたしの両親も共働きだった。一人ぼっちのリビングでビスケットをかじるのは、きっと、とても寂しい。

せまいけれど、必要最低限のインテリアできれいに整頓されたリビング。レースカーテンのむこうに見える小さなベランダには、今日も所せましと鳩がひしめいていた。

ぐるるぽー。暖をとるように密着して整列する鳩たちを眺めるために窓のそばで体育座りをすると、鵜ノ沢くんが、あたたかいミルクティーを淹れたマグカップとクッションをそばに置いてくれる。マグカップ二つぶんの距離をとって、鵜ノ沢くんもとなりであぐらをかいた。メッシュケースの中から個包装のビスケットを二つ取りだして、一つを、そっとわたしによこす。

ふぅ、ふぅ、と息を吹きかけてミルクティーを啜る。ビスケットをかじる音は新雪を踏みしめるときの音に似ていた。ぼるる、ぼるる。鳩たちは世間話でもするみたいにせわしなく首を右へ左へ。もうじき、この町にも雪が降る。

「鵜ノ沢くんはもう学校には来ないの?」

言うべきことは他にもっとたくさんあるはずなのに、わたしは“鵜ノ沢くん係”だから、先生が訊きたいことしか言えなくて。

「別に、学校行かなくても勉強することはできるしね」

昨日勉強した公式を、鵜ノ沢くんはすらすらと解説してみせる。授業でまだやっていない範囲だった。算数は一番好きな科目だから、学校の教科書やプリントの他に参考書を三冊も買ってたくさん勉強しているのだそうだ。将来は星の研究がしたいと言っていたっけ。「はと座」という星座があることを教えてくれたのも、鵜ノ沢くんだった。

「それに」

ぐるるぽー。リビングはとても静かで、鳩たちの鳴き声が窓越しでもよく聞こえる。また一口ミルクティーを啜って、鵜ノ沢くんはチラとこちらを見た。

「卒業したら、鷹森さんは遠くへ引っ越すんでしょう?」

豆鉄砲を食らったような顔をしたのは、鳩じゃなくて、わたし。

「……鳩から聞いたの?」

「さぁね」

鵜ノ沢くんは笑っている。得意げに。だけど半分悲しそうに、寂しそうに瞳が揺れているのは、たぶん、きっと、わたしの願望が見せる錯覚だろう。

「大丈夫だよ」

だってほら、鵜ノ沢くんはそれっきり、とても穏やかな表情で窓のむこうの鳩たちを見つめている。

「公立と違って、私立は生徒のステータスがある程度均一化されるから。少なくとも、鳩を使って呪うとか、鳩でウイルステロを計画してるとか、鳩に化けて悪さするとか言うやつはまずいない。そんな馬鹿みたいな陰口で不登校になっちゃうやつもね」

わたしは鵜ノ沢くんのことをそんなふうに思ったことないよ。恥ずかしがらずにすぐそう言えたらよかった。なのに、顔をあげたときにはもう鵜ノ沢くんが次の言葉を紡いでいる。鳩たちを見つめたまま、独り言みたいに。

「鷹森さんなら新しい友達もすぐにたくさんつくれるよ。優しくて、真面目だから。大丈夫。上手くやれる。おれと、ここにいる鳩たちが保証する」

言うべきことが他にもっとたくさんあるはずだった。たとえば、何ヶ月も転校の話を言いだせなかったのはこの大切な時間を気まずい空気でダメにしたくなかったからだということ。将来は鳩の研究をする学者になりたいこと。それで、どうして鳩が鵜ノ沢くんの家のベランダに群がるのかわかったら、絶対最初に教えるということ。算数を教えてほしいこと。星の話がもっと聞きたいこと。引っ越したら手紙を書きたいこと。中学生になっても友達でいたいこと。あなたの味方だということ。わたしを忘れないでほしいこと。それから、それから……。

その一つでも、言うことは叶わなかった。なぜならわたしたちのマグカップにはもうミルクティーは一滴も残っていなくて、ビスケットもすっかり食べ終えてしまったから。連絡帳とプリントが入ったメッシュケースはもう鵜ノ沢くんの手元にある。わたしは、帰らなければいけない。

鵜ノ沢くんが玄関まで見送りに来てくれた。靴とランドセルが最初と寸分違わぬ場所にあって、その事実に、わたしはなぜだか打ちのめされる。

「それじゃあ、また明日」

ランドセルを背負って、靴を履く。あと何回この言葉が言えるのか、知りたいような、知りたくないような気持ちでひどく苦しくなりながら。

「ありがとう」

昨日と、たぶんなにも変わらない様子で鵜ノ沢くんが応じて、扉が閉まる。エレベーターに乗りこむ前からとても寒くて、ミルクティーのあたたかさとビスケットのほのかな甘さがすでにもう恋しい。

だけど春が来て、中学生になったら、わたしはもう“鵜ノ沢くん係”ではなくなる。遠くの知らない町で、誰の家のベランダにも群がったりしない普通の鳩を眺めて、鵜ノ沢くんじゃない友達をつくる。内緒のお菓子も、ミルクティーも、一人でこっそりと楽しむ。きっともう二度と会わない友達を想って。

マンションを出て、最後にもう一度ふりむいた。

ずっと昔に潰れた不動産屋さんのとなりに建つ古くて小さなマンションの三階。そのベランダにたくさんの鳩が群がっている。理由は誰も知らない。

どうかそれが、わたしの大切な友達の恒久の平和を象徴する光景でありますように。祈りながら、一歩、また一歩、鵜ノ沢くんとの距離が音もなく遠ざかっていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?