方言を捨てる

[ #方言note #language ]

私の身に方言が染み込んでいることを強く認識させられたのは、大学の日本語学の授業後だった。

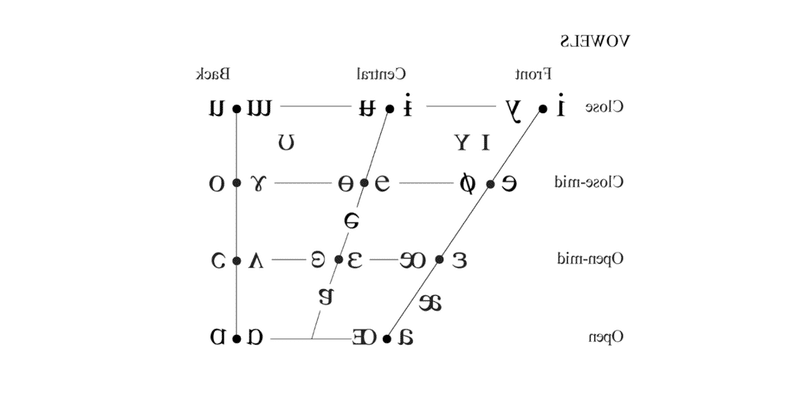

その日の講義は「ガ行鼻濁音」について。日本語におけるガ行鼻濁音とはどのようなものか。大まかに言えば「語中と語尾にある『ガ行子音』は[ŋ]となり、それ以外の箇所(主に語頭)では[ɡ]となる」という発音の現象である。これは東日本で顕著で、西日本の広い地域ではその法則に縛られず、[ɡ]で発音する。それぞれの発音を文章で説明するとかなり長くなるので、Wikipediaをご覧ください、で済ませることにする(Wikipediaには音声サンプルもある。百読は一聞に如かず、である)

講義が終わり、他の学生が教室を出て行ったり、たむろしておしゃべりしている間、私は席に着いたまま、小さく口の中で「が、ガ、が、ガ、ガ、わたしガ、がっコうガ、しょウがっこウ、が……」とつぶやいていた。

分からない。

日本列島のかなり西の方を生育地とする私には、法則性を有す「ガ行鼻濁音」が身に付いていなかった。それどころか、日本語の[ŋ]が分からない。使う必要が無く、周りに使用者がいなければ、当然そうなる。数分間「ガ」をつぶやいた後、まだ教壇にいらっしゃった先生に、私の「ガ行」を聞いてもらうことにした。先生は、

「それでは、これを言ってみて。うん、次はこれ。最後にもう一度、これ」

と、私の「ガ行」を観察なさった。結果、

「鼻濁音はできていないね」

という「診断」が下った。

郷里から数百キロメートル離れた大学に通い始めるに際して、私は「極力方言を出さないようにしよう」と心掛けていた。これは心情的な理由に依るものではなく、はなから共通語・標準語とされるものを使用しておけば、余分な時間を費やさず、より多くの人に話が通じるだろうという合理性に基づいた方針からであった。ただし、入学後、全く方言を使わなかったわけではなかった。意識して、会話の途中に、生理食塩水の塩分濃度ほどの割合で方言を紛れ込ませていた。活用語尾や終助詞を郷里の方言で話すことがあった。文意が通る程度に方言を混ぜることで、私から特異点――遠くの土地から来た質朴な存在という像――を相手に見出してもらい印象付ける方策だった。方言を利用したのである。

そこに、ガ行鼻濁音が示された。自分は共通語・標準語に存在する音韻とその法則を解さず、音を発することさえできないことが分かった。1年強気付かなかった。既に周囲の人たちは、海を越えてのこのこと数百キロメートル離れた地方の大学まで来たちゃらんぽらんのすっとこどっこい、という私の本質を認識してくれていた。印象付けの時は満ちた。

これからは、共通語と標準語から生成された「教科書的な日本語」を話してみることにしよう、と考えた。

何故に、いきなりそこに飛ぶのか。第一に、ガ行鼻濁音を使えるようになりたかった。第二に、首都圏ではないところに住み、已むに已まれぬ特段の事情など無いにも関わらず、方言を出さずにいられるのかを試したかった。それをすることに意味があるのか、と思われるかもしれない。意味は無かろう。ただ興味があった。必修科目程度の知識と、自分なりの方法を努めることでそれができるかどうか。

方言には三つの要素がある。「語彙」「文法」「音韻」である。語彙は狭義の方言に当たる。ある地域でしか通用しない語というだけであり、同等の意味の共通語に置き換えればいい。方言辞典を引いたり、インターネット検索という文明の利器で得た方言一覧表を参照する。郷里のことばが刻まれた脳味噌の細胞を灰色に塗り、共通語で上書きする。

文法も同じようにする。ただ、語彙より留意点は少ないものの、口をついて出やすい強さがある。終助詞、間投助詞、用言と助動詞の活用で現れることが多い。「~と言っていたのだけれども」を、各人馴染んだ方言でどのように言うか考えてもらいたい。動詞「言(っ)」の語幹以外の部分に、方言の特徴的な姿がするりと現れたのではないだろうか。このように手強い文法には、「書きことばのように話す」という対策を講じた。「~と言っていたのだけれども」を「~と言っていたのだけれども」と話す。文字で記すと冗長に見えるが、実際に口にすると、冗長さは殆ど感じられなくなる。聞く方も間もなく慣れる。無論、方言よりはるかに通じ易い。

最後に音韻である。これが最も大変である。説明文を理解できても、実践できるわけではない。ガ行鼻濁音は、常に心に留め置いて、ひたすら口に出して練習した。母音の無声化(これもWikipediaを参照していただきたい)とアクセントは、郷里が歩んだ歴史の結果、ほぼ東京式であったため、大きな変容を求められなかった。それだけに、東京式ではないアクセントを有する単語に気付き難い。これらにはことさら気を配り、日本放送協会所属アナウンサーの読むニュースを聞きながら、アクセント辞典に目を通し、単語の音の高低を工作していった。

「教科書的な日本語を話すプロジェクト」が開始してから、幾つもの春秋を経た。結果、どのようになったか。郷里の方言が出なくなった。「地元に帰ると、しばらく使っていなくてもすぐ方言が出てしまうね」といった話はよく聞かれるが、それも無い。どこに行っても誰に対しても同じように話すことしかできなくなった。ただ、いかんせん独学である。東京山の手方言話者や、日本語学者、アナウンサー、俳優、声優を生業としている人が私の話しぶりを聞くと、共通語・標準語とは捉えないであろう。「端々に方言が残っているように聞こえる。しかし、どこの方言か判然としない」、そのような状態になっている。

私は方言を捨てた。どこの人でもない日本語話者になった。良いことはある。ことばは思考である。そのため、中庸であろうとする思いが強く働くようになった。その働きのおかげで、言語、ことば遣いから生じる心の障壁が極めて低くなったような気がする。良くないことは……、この文章では、「郷里」「生育地」「その土地」などと書いた。生育地であり、かつて自分が話していた方言が使われている地名を書かなかった。ここでそれを記す必然性が無かったからであるが、放擲行為にいくばくかの後ろめたさも覚えていたのかもしれない。

―――――

おわりに

この作文をすることで、横に置き気味にしていた私の履歴を、久しぶりに心の隅から引き出すことができた。また、いつかは向き合わなければならないと思っていた、現在の自分の発話の振る舞いも、簡略な姿ではあるものの、書きつけることができた。

「方言note」という魅力的な企画を思い付き、具体的立案、募集された猫野サラさん(@nekonosara28)、また、ツイッターでこの企画をご案内くださり、「桜濱さんの方言、読んでみたいです!」とうながしていただいた安野ニツカさん(@nienoedda)に、心より御礼申し上げたい(ただ、このように「私の方言」を書くことができなかった。ニツカさんには、この点、お詫びも申し上げねばならない)。

そして、お二人を介し、普段はほったらかしにしている「note」を開き、思いの丈を書くに至った、縁、廻り合わせを喜ばしく思っている。

―――――

補記

猫野サラさんの「方言note」募集要項を見ると、「方言で書かれた」とある。私はことば、そして方言に、いたく興味を持っており、この企画に惹かれた。参加したかった。しかし、本文に書いたように、私は「方言を使えなくなっている」現状である。聞き取りはまだできる。話すことが難しい。自然に出てこない。方言で話す相手に方言で答えようとすると、二、三拍置いたのち、出そうと思えば出せるかどうか……という有様だ。仮に時間を掛けて生育地の方言で書いたとしても、仕上がったものが十全にその方言で表現されていると自信を持って言うことはできないであろう。それでは、郷里に対して、またこの企画に対して、あまりに礼を失すると考える。

どうしたものかと困惑したが、募集要項を読み進めると、「方言を持たない人(東京方言話者を指していると捉える)」も参加可の旨が記載されていた。私はその箇所を援用することにした。

「それはダメです! 違反! ピピーッ!(ホイッスル)」ということでしたら、どうぞ遠慮なさらずリジェクトしてくださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?