Netflix『オバケの町』(City of Ghosts)

Netflix『オバケの町』(City of Ghosts/2021)。探索アドベンチャーゲームをアニメにしたかのような不思議なルックの作品。背景美術には実写素材も使われている実在のまちでアニメーションのキャラクターたちが冒険をする──冒険?どこへ?まちと文化とひとびとの営みの中へだ。

Netflixホーム画面にあったサムネール画像をみた子が興味を示したので予備知識なく再生をした私は数分後に驚愕することとなる。児童文学「ズッコケ三人組」シリーズとビデオゲーム『ファミコン探偵倶楽部』や『夕闇通り探検隊』と米アニメ『キャスパー』を合わせたような作品なのかしらと思って見始めたが、その先入観とはまるで違っていた。Animated oral history & semi‐documentary filmとでも言いあらわそうか、観たことのないジャンルの作品だった。

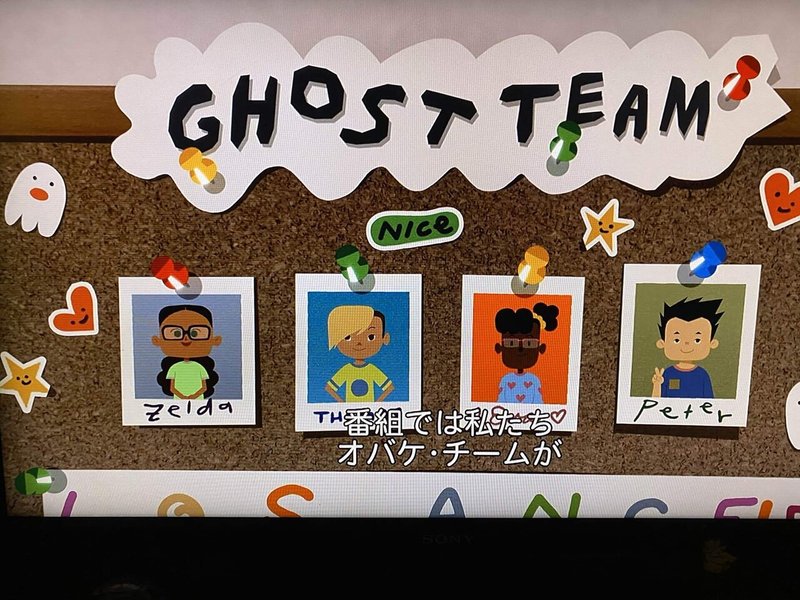

第一話「特別な日本食レストラン」。ロサンゼルス東部ボイル・ハイツで念願の日本食レストランを開業したジョー。だが古い建物を改装した店内で起きる奇妙な出来事に悩まされる。調査に乗り出したのはこのまちに出現するオバケを探索する子供たちのチーム「オバケ・クラブ」(Ghost Club)。ロサンゼルス公立図書館の机の下が会合場所だ。

「信じるか信じないかは別として建物や土地には歴史があるんだもの」「ママが言ってたんだけどこのあたりにはむかし大勢の日本人が住んでたんだって」。

ここで観ている私はハッとする。この作品がなにを描こうとしているのかに気がつく。我々日本人は知っている。かつてロサンゼルスのダウンタウン地区に日本人街があって、それが第二次世界大戦から戦中戦後にかけてどのような苦境に立たされたかを。オバケ探索のスタイルで、まちの、ひとの、歴史を語ろうとしているのだ。

(上記写真は筆者所蔵『コダクロームフィルムで見るハートマウンテン日系人強制収容所』エリック・L・ミューラー編/岡村ひとみ訳/紀伊國屋書店刊より)

オバケ・クラブは、ジャネットという名前のオバケとコンタクトに成功する。ジャネットは語る。その昔ロサンゼルスにあったリトルトーキョーと、そこへ車で10分の通勤圏にあった住宅地ボイル・ハイツの建物FUJI CAFEの記憶を──

第二話「ベニス」。スケボーが好きな八歳のサムは親族がみな引っ越してしまったこのまち、ロサンゼルス西部ベニス(ヴェニス)で、おばあちゃんと二人暮らし。友だちはオバケだけだ。サムが通うスケボーショップの店員ジョンPは「90年代や00年代初頭にはまちにスケボーが溢れていた。いまは電動キックボードばかりだけどね」とオバケ・クラブに語る。そして、いつもひとりでいるサムを心配している。子の横で観ている私は知っている。このまちが映画『ロード・オブ・ドッグタウン』そして傑作ドキュメンタリー映画『DOGTOWN & Z-BOYS』の舞台であることを。

路地裏にはサムが秘密にしている「モンスターの洞窟」と呼ぶオバケが積み上げた奇妙なオブジェがある。「オバケの友達が時々大事なものを入れているの」「宝の山だ!これなんて少なくとも二十年前のガラケーだよ、それってVHSテープじゃないか、"動画"を記録できるんだ(It's, Like, full of Youtube)」。

サムとオバケ・クラブたちはジョンPの店へビデオテープを持ってゆき再生してもらう。「むかしはいろんなビデオをみんなで観て研究してたくさんの技を調べたんだ」。

そしてオバケ・クラブはまちに昔からいるオバケ・ベーグルへのインタビューに成功する。「ベニスではスケボーやサーフィンが盛んでまさに聖地だった。友達はカメラマンや画家、詩人や音楽家もいた。自由は大切だ、ベニスはアーチストで成り立っている場所なんだ。俺の友達はスケートパークをつくるときに立てた毎朝3時に掃除するという誓いをいまでも守り続けている。子供たちが安全に遊べるように。子供たちが自由を受け継いでくれるんだ」

オバケの話に感化されたサムとオバケ・クラブの面々は、「20世紀からある」コピー機でZINEを作り始める。「あれはzyneじゃなくてzeenなんだね」「そうだよzeen、magazineという意味さ」。このまち──ヴェニス・ビーチでビートニクやボヘミアンやサーファーやスケーターなどなどが培ってきた「自由」を継承する場面だ。

──凄い。本作はオバケを調査する子供たちがつくってネットにアップした「番組」(テロップが手作りの段ボール紙で出てきたりする)という語り口なのだが、番組制作にあたって、オバケ・クラブがまちの様々なひとに話を訊く過程で語られるのは、実在の「まちの記録(歴史)」「ひとの記憶」「そこで育まれた文化の継承」についてなのだ。こんな語り口をよくぞ思いついたものだ。脱帽した。

そのルックも相まってビデオゲームとアニメーションの中間点あたりというか、今日性があって掴みやすいナラティヴのわかりやすいひとつのかたちが示されている。物語の枠・舞台設定が「子供たちのつくるweb番組」なので、自然と「インタビュー」が物語に組み込まれているのと、最初から「カメラの存在」が自明のものとしてある。趣向を凝らしたファウンド・フッテージやモキュメンタリーではなく、YouTube以降に成立した「語り口」。それが発する生々しさ(アクチュアリティ)は、もしかすると大人の私よりもYouTubeがあたりまえに存在する世代のほうが感じられるかもしれない。

下記リンク先にロサンゼル出身で本作の監督エリザベス・イトウのインタビューがある。

イトウは振り返る。「この作品はとにかく真に面白いカルチャーとコミュニティの数々に対する、真のラヴレターなんです」

本作品で描かれるロサンジェルスが多彩な文化の寄せ集めであることは、決して偶然ではない。子どもたちはあらゆる地区から集まっており、さまざまな背景をもっている。ひとりはノンバイナリー(性自認が女性でも男性でもない)を自認し、代名詞は「they/them」を使うと言う。そして、それぞれが自分だけのロサンジェルスの地図を描く。

【Netflixのアニメ「オバケの町」は、こうして都市の人々の歴史と暮らしを鮮やかに描き出した】より

https://wired.jp/2021/05/21/netflix-city-of-ghosts/

子供たちが大人にインタビューしてゆく構成なので、自然と昔の出来事や文化背景に関する会話になる。そこで発生するカルチャー・ギャップやジェネレーション・ギャップについて、急に以下のような会話が出てきて笑ってしまう部分も楽しい作品だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?