写真集「連師子」ができるまで ー #3 ラジオの音に

過去の記事はこちら

写真集「連師子」ができるまで ー #1 穴の空いた写真

写真集「連師子」ができるまで ー #2 どう撮るのが正解なのか

「これは何ていう舞台ですか?」

「それは"雪の道"ね。昔別れた男女が雪の道で再会するんだけど、また別れてしまうお話」

「これは?」

「それは"道成寺(京鹿子娘道成寺)"ね。国立劇場でやったときのよ。」

「師匠のこの写真、かっこいいですね。」

ある日、師弟関係や親子関係に関する舞踊演目は無いか尋ねたことで、制作は一気に進んだ。

多くの舞踊家にとって、いつかは踊ってみたい大演目「連獅子」。

我が子の成長を願い、あえて子供を谷底へつき落とし見守る親獅子と、たくましく崖を這い上がる子獅子が登場する。

この親子の獅子の別れと成長、再会の物語は、日本舞踊界で周囲と全く違う道を選び、はい上がった彼女の舞踊家人生のようであった。そして大変興味深いことに、様々な人生選択の背景には自身の親子関係が見え隠れし、そのエピソードもまた連獅子の物語に類似するようだった。

これしかない。

人生そのものを大演目として、本の中で展開する考えに興奮が止まなかった。

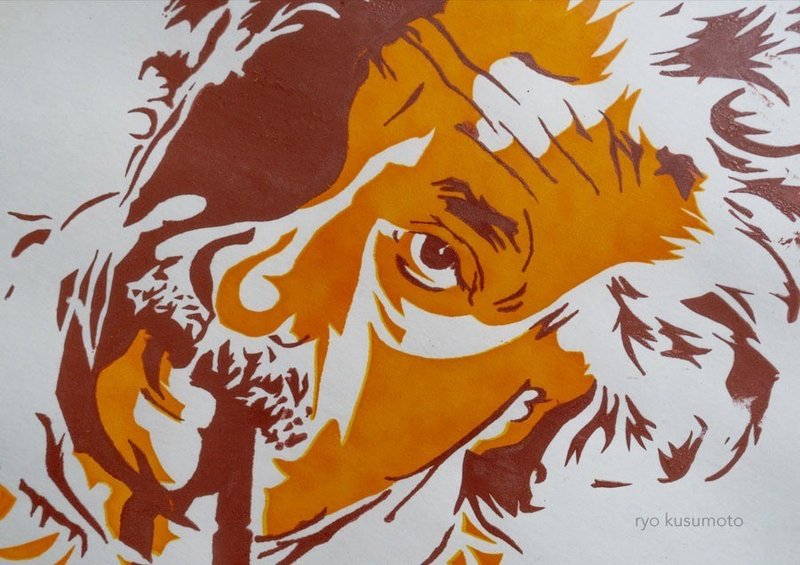

獅子という、実在しない(であろう)生き物を、どう見せようか。

これは、自分のストレートなドキュメンタリー作品に限界を感じていた30代の写真家が、様々な出会いや挑戦、試行錯誤を経て、写真集を国内外で販売するまでのお話です。

僕は小さい頃、絵描きになりたいと思っていた。

人口約2000人の小さな田舎町に生まれ、貧しい家庭だったが、両親は車を1時間近く走らせ、百貨店に来る小さな巡回展や、美術館に僕を連れて行ってくれた 。何が分かるでも無かったけれど、面白いなぁとか、すごいなぁと思ったり、いつか行ってみたいなぁと将来を想像したりした。

そのせいか、ゴッホが自分の耳を切ろうが、シャガールが首を変な方向に曲げてキスする絵を描こうが、僕は周囲に同調して笑う*ことができない「変なやつ」になった。

*非常に残念なことに、当時の日本では特に、芸術に対する理解や姿勢を身につける学びは普及していなかった。写実的でない表現を、安易に笑いに変えてしまう風潮が今もこの国にあることについて、様々な見解があるが、僕は悲しい。

「ピカソはあんな風にものが見えるんだね」という会話を聞けば、幼い僕は、それを文字通りに受け取って、彼と同じように現実を見ることができる「特殊な目」を持っていないことが悲しかった。

「そうか、僕は天才じゃないのかぁ。」

今考えると、いわゆる中二病ど真ん中で恥ずかしい。

そんな少年も30代まっしぐらになった今、かつて好きだった絵を使ってもいいのではないかと思うようになった。きっかけはリサーチで読んだ古事記だ。この一説で出てくる情景を、だれかの絵を借りてくるのではなくて、自分で描く方が自分の本として意味があると思ったからだった。

絵を描いて、スキャンして、それにまた絵を描いて、スキャンする。

複製もまた写真技術の一つ。それでも少し疑念が湧く。

多くの人の琴線に触れるには、絵を入れずに分かりやすい写真だけの方が良かったのだろうか?

「楠本さんの言ってることは分かるのよ。」

「舞台でもね、はじめて舞踊をみるって言うお客さんがいる。でも私はね、お客さんの理解できるものに寄せていくことはしないのよ。ただいつも今日一番の舞を見せるだけ。レベルを疑ったりはしないの。」

僕の悩みや気にしている事柄について、彼女は随所で自分の立ち位置や経験から意見をくれた。

「本当はね、全くわからない人の方が怖いんだわ。」

「好き・嫌いもまた、本質を肌で感じてるってことだからね。」

写真家としての成長から逃げたとか、誰かに染められたんだとか、そういうのは後々、ずっと先に誰かが全部見て判断してくれるんだろう。

僕はまだ何者でもないし、失うものはない。やってみよう。

今、この数年間の制作を振り返ると、自分の見せたい物語のために具現化出来ることの幅を探る日々だったと思う。

その過程は、まるでラジオみたいだ。

自分自身が発する微弱な周波数に、少しずつチューニングしていく日々。

相変わらず失敗も多くてうなだれることも多いけれど、幸い体のどこも切り落とすことなく、この声に耳をすます日々が今も続いている。

#エッセイ #写真 #画家 #写真家 #ゴッホ #ドキュメンタリー #写真集 #シリーズ #日本舞踊 #七転び八起き #storytelling #連獅子 #私家版 #長期プロジェクト #手製本 #古事記

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?