きわめて個人的なブックリスト

疫病にともなう全国一斉在宅ステイホーム期間となったこの連休。そのあいだSNSではその響きも懐かしい、さまざまなバトンが展開されていました。この手のものはいつも「あ、来るかな?来ないかな?うわ、来たらどうしよう?(橋本環奈に自撮りリレーの指名をされても、僕がでたらファンをがっかりさせるかも!)」と内心ドキドキしたり、指名されないならされないで、ちょっとへこんだりと、案外、あたまのどこかで来るべきときの対応を考えていたりするクチだったりします。

そんなわけで、ありがたいことに数名の方からブックチャレンジにご指名いただきました。とはいえこれを公開する5月9日はすでに連休明け。毎日更新するのもやや不安があるし、時期・世相もあいまってか、昨年公開したブックリストも最近また読んでいただいているようですので、極めて大雑把ですが note で一気にまとめ紹介いたします。また自分のなかで、あわせて読んでいる(あるいはあわせて読んでいたことで解けたもの)書物はまとめての紹介とします。

1|鈴木大拙 著・上田閑照 編『新編 東洋的な見方』(岩波文庫)

「東洋」の解題

谷崎潤一郎に岡倉覚三、和辻哲郎に西田幾多郎、あるいは柳宗悦……日本の近代思想にさまざまふれるなか、それらに共通する通奏低音のようなものが漠とみえはじめました。そうしたおりでふれた鈴木大拙は、わたしにとって解題といえるものです。大拙の広大な思想を要約することは気後れしてしまいますが、その軸となるひとつは、未分。Yes —— Noの二元論にもとづき判断をしてゆく西洋にたいし、わかれる以前の存在をみとめる東洋。それは、キリスト教なるものと仏教、禅のちがいともいえるでしょう。

たとえば、環境ということばのとらえかたも、自身の外界をさすのではなく、そのなかのひとつとしての自己を自覚するという具合になります。ここで、対照的におもいうかぶのは20世紀の建築家・デザイナーであったマックス・ビル。彼がデザインの対象として目指した「環境」の位置づけは、基礎過程から建築へと同心円状に拡張するバウハウスのカリキュラムを想起するものですし、おのずとその中心に人間の存在をみることになります。

ビルのいう環境がEnvironmentalだとすれば、大拙のそれはAmbientといえるかもしれません。記号的にわけられない、主客一体となるひとつのものごと。もちろん鈴木大拙自身は仏教学者でありますから、デザインのはなしはしません。しかし、わたしには彼のはなしが、解像度のたかい今日的なデザインのはなしにみえます。

2|菊地成孔・大谷能生によるジャズ講義各種

『憂鬱と官能を教えた学校 【バークリー・メソッド】によって俯瞰される20世紀商業音楽史 上・下』(河出書房新社)

『東京大学のアルバート・アイラー: 東大ジャズ講義録 上・下』(文春文庫)

『M/D 上・下』(河出書房新社)

モダニズムの文脈

規格化と記号化、対象の分割と領域の定義、それらに基づいた計画と実施。その結果がもたらす生産性と大衆化、そして国際化——ジャズをはじめとしたポピュラー音楽を分析・咀嚼しながら、その後、ひとつの基盤体系となったバークリー音楽院によるシステムは、まさにモダニズムを象徴するものであり、音楽におけるこの出来事をみることで、相対的にエミール・ルダーやヨゼフ・ミュラー=ブロックマンらがタイポグラフィで、あるいはミース・ファン・デル・ローエが建築で、ウルム造形大学がデザインにおいてこころみたモダンというものと、その背景と時代がうきぼりになってきます。そして、なにもバークリーが唐突な存在なのではなく、ふるくは平均律やヨハン・セバスティアン・バッハ……と、西欧において刻々と形成された文脈のなか、必然として打たれたアンカーポイントであることもよくわかります。時代の必然を象徴する存在。

一連の菊地・大谷講義録は、インサイダーの専門教養・実践を批評的にアウトサイダーにむけ展開しており、その姿勢もまた今日におけるモダニズムのとらえかたとして、おおいに参考となるものでした。なによりもこのふたりの話を読むのがたのしく、おもしろい。じつはこのスタイルの憧れがSchoo『デザインのよみかた』にはじまるOVERKAST 大林寛さんとの講義シリーズにつながってゆきます。

3|谷崎潤一郎『陰翳礼讃』(中央公論新社)

静寂のつぎにみえるもの

ものではなく、たたずまい——ひじょうに視感覚を刺激するテクストです。ここで脳裏にうかぶのは、周辺から個として切断されたものではなく、ゆらぎながら、脈々と変化をつづける、それらがある状況。そして自身もまたそのなかのひとつとして融解した状態は、大拙のいう環境よろしく、アンビエントとよびたくなるものごと。うつくしいものがあるのではなく、うつくしい情景がある。

もともとは光環境をまなんだ学生時代にふれた一冊でしたが、くりかえし読むなか、ものや所作、いとなみというものが環境や風土のなか最適化されゆくこと、そしてそこで必然的に異なる西欧文化をとりいれることが、近代化であった日本における文明の切断をみることになりました。学生時分はどうしても西洋知のかたにはまろうとしていましたが、じぶん自身の経験にしぜんとあるものも、それはそれでよいとおもえるようになったのです。すこし不思議なのは、この書物をさまざまなかたと読みあうなか、おおくのひとが極端な暗闇とひかりのコントラストを想像することでしょうか。わたし自身は、冬の北陸や関西にあるうすらぼんやりとした陰影がうかびます。

あるころから気になりだしたのは、『陰翳礼讃』はひとつの文中において、おなじことばでありながら、漢字やおくりのつかいわけ、和字としてひらいていたり……と、さまざまなつかいわけをしていることでした。谷崎は『文章読本』において活字書体の選択、サイズをはじめとした組版にも言及していたり、『鍵』において男性の言葉を片仮名、女性の言葉を平仮名としたり、あるいは『春琴抄』『盲目物語』においては句読点を極力省く、和字中心の表記とするなど。文体と組版の関係を意識した表現が散見されます。もしかすると、文体そして組版としても ‘陰影’ を表現しているのかもしれない……ふと、そうした想像がよぎります。

4|バーゼルスタイル・タイポグラフィの二冊

Emil Ruder ‘Typographie: A Manual of Design’ ( Niggli )

Helmut Schmid ‘The Road To Basel’ ( Robundo )

紙面のひかりと陰影

大学時代は空間演出デザイン学科で面出薫さんのゼミに所属し、光環境デザインをまなんでいました。学外での企画、企業・自治体との交流もおおく、さまざまなプレゼンテーションツールや広報物の作成を担当するのも僕の役割のひとつでした。そんななか、しだいにに視覚伝達デザイン学科や基礎デザイン学科、いわば視覚情報を専門とする学生たちの制作物と、自身の作成する媒体の質のちがいが気になるようになります。はやいはなし、自分自身のものはなんというか、しゃきっとしていない。それは活字の扱いに要因があることは、なんとなく把握できました。MacにAdobe Illustratorと、おなじツールをつかっているのに、なぜか。

そんな状態なので青山ブックセンターにあった「白い本」のコーナーはしぜんと惹かれるようになりました。「活字だけでこんなに精度のたかいデザインができるのか!」素朴な驚きとともに、そのカラクリを理解したいというおもいに至りました。

ルーダーの『タイポグラフィ』はそうしたおもいに真摯に答える内容でしたし、ヘルムート・シュミットさんによる『バーゼルへの道』は、その先にある到達点をみせてくれるようでした。‘国分寺のほうにある美術大学生’ の例に漏れず、僕のタイポグラフィの原体験はバーゼルスタイル・タイポグラフィ。とはいえ、その特徴でもある活字組版の濃度に基づく空間的視覚操作は、『陰翳礼讃』片手に光環境デザインをまなんでいた立場として、肌にあうものでもありました。

5|芸術の設計

西野洋『‘ヘルマン・ツァップのデザイン哲学’ 翻訳テクストにおける可読性の追求』(朗文堂)

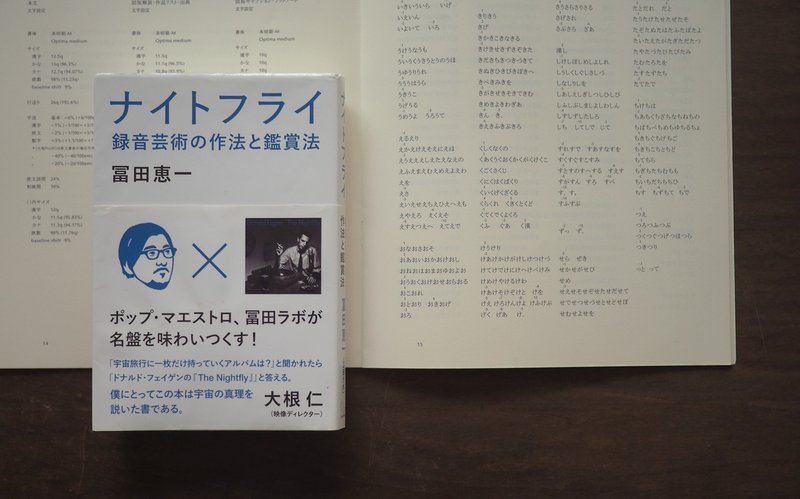

冨田恵一『ナイトフライ 録音芸術の作法と鑑賞法』(DU BOOKS)

西野洋『‘ヘルマン・ツァップのデザイン哲学’ 翻訳テクストにおける可読性の追求』(朗文堂, 1996)は『ヘルマン・ツァップのデザイン哲学』(朗文堂, 1995)における組版を中心としたプロセスの成果を、制作者自身がまとめられたもの。原書『Hermann Zapf and his Design Philosophy』(Society of Typographic Arts, 1987) はヘルマン・ツァップの代表的活字書体Optimaをもちいた組版。ざんねんながら日本語書体にはないものです。いかにして、原書の雰囲気を崩さず、日本語に最適化するか。ジャスティファイに組まれた原書とはことなり、日本語版はラギッド組みとなっていますが、その理由と考察・スタディの過程には、おのずとラテンアルファベットとは著しくことなる言語である日本語を、ラテンアルファベットのなかで生まれ進化した、タイポグラフィという技芸にていかにあつかうか?という普遍的な命題が見え隠れします。なにより圧巻なのは組版機 大地をもちいたサイズと膨大なカーニングペアの設定。デザイナーの経験に基づく視感覚調整と、それを数値化することで対応するテクノロジー。なにかが高精度で成熟するには、造形感覚と技術の関係が不可分であることを、あらためて実感します。

この直後におなじ版元から刊行されたヤン・チヒョルトの翻訳本『書物と活字』(朗文堂, 1998)の制作過程もおなじように、白井敬尚さん自身により『文字百景』63号に ‘『書物と活字』の組版設計について’ としてまとめられています。『‘ヘルマン・ツァップのデザイン哲学’ 翻訳テクストにおける可読性の追求』に対するひとつのアンサーであり、そこでの考察のちがいもまた興味深いもの。

個人的にこれと似ているなと読んでいるのは冨田ラボこと、冨田恵一による『ナイトフライ 録音芸術の作法と鑑賞法』(DU BOOKS, 2014)。ドナルド・フェイゲンの代表作『ナイトフライ』(1982)を解剖してゆくもの。当時のレコーディング環境や習慣をふまえた音響的考察、クレジットをはじめとした記録による演奏者選定の理由。楽曲における各フレーズの意味や役割の考察と解説、アルバムのテーマでもあるフェイゲン自身の音楽原体験としてのブルース……など「名盤」の成立過程を精緻におった内容です。おりしもデジタルレコーディングの黎明期であり、編集、数値化、打ち込みを実験段階でありながらも駆使してつくられたアルバム。名盤なるものは、やはり時代のなかからうまれることをここでも認識するものです。

僕個人はザ・ビーチ・ボーイズ『ペットサウンド』と、この『ナイトフライ』は、引きこもり型天才による自家薬籠中音楽芸術の究極系だととらえていますが、そうした個の特色が濃厚にあるものを、第三者である冨田恵一が公なるものとしてゆくプロセスがとてもおもしろい。

そう、数値化や過程を言語化することで、個は公なるものとなる。そうして技芸が継承されてゆくことに、僕はシンパシーをおぼえるのかもしれません。どうじに、これらはあくまでも結果であり、それを追うばかりでもしょうがないということも、あわせて自覚すべきこと。それがゆえ、過程をこうして精緻に残してくださった先人たちの恩恵に、あらためて感謝の念がうかびます。

6|河野三男さんの著書

河野三男『タイポグラフィの領域』(朗文堂)

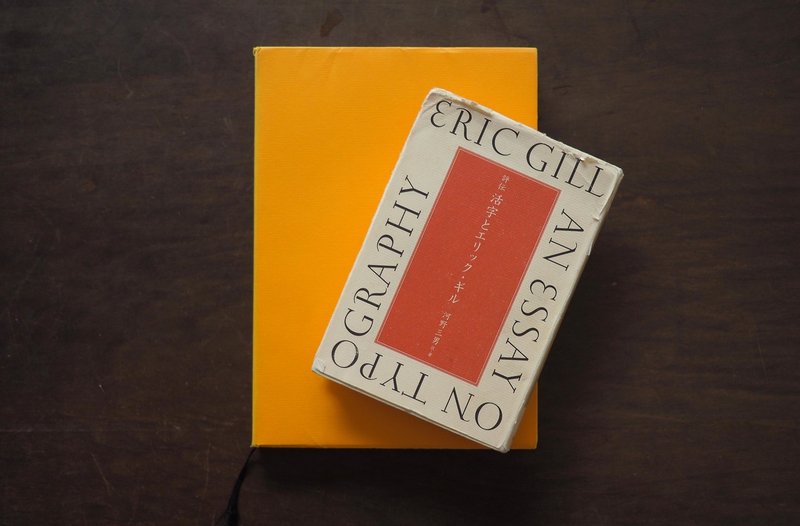

河野三男『評伝 活字とエリック・ギル』(朗文堂)

透明な翻訳

昨年はヨゼフ・ミュラー=ブロックマン『グリッドシステム』と、エミール・ルーダー『タイポグラフィ』、ふたつのモダンタイポグラフィ名著の邦訳が発刊された年となりました。バカみたいな感想ですが、これで最初に感じたのは「日本語で読めるのはいい!」ということ。ふたつとも図版がおおいこともあり、これまでも高校時代の成績評価2という竹槍レベルの拙い英語力でだましだまし読んでいたわけですが、正確に翻訳されたものを読むと理解の深度がおおきくかわることに、おそれおおくも感動したのです。なるほど、この文脈はそうとらえるのか……と。顕在化した図版ばかりをみてゆけば技術書・実用書的にみえていたものが、自身の言語でテクストを読めば、それを支える著者の理念や姿勢、背景、つまり「なぜこの本を書いたのか」ということが、が鮮やかにみえるようになる。

そういえば、僕は翻訳小説とみるたび、いつも登場人物や筋を見失ってしまうのだけど、村上春樹によるサリンジャーの翻訳でようやく内容が「読めた」経験をおもいだしました。そうしたとき、これまで僕は歴史上の、あるいは海外のタイポグラファやデザイナーのことばをどのように享受してきたか? そうあらためてかんがえてみれば、それは河野三男さんの著作だったことを再認識したのです。『タイポグラフィの領域』と『評伝 活字とエリック・ギル』。幅広い時代や国の人物をあつかったものと、ひとりの彫刻士にフォーカスしたもの。それぞれ性質はことなれども、河野さんのスタンスはつねに一貫していて、対象のことばを正確につたえようとこころを砕かれている。

くわえて、かつてはグラフィックデザイン・広告の範疇で、いちテクニック程度に理解されていたタイポグラフィを、その原点から時系列に紹介し、ドイツ語圏のモダンデザインとはまた性質のことなるイギリス近代タイポグラフィに着目され、まさにタイポラフィ本来の「領域」を明示されてことはとてつもなくおおきい。僕自身、河野さんに出会わなければ、いまもモダンタイポグラフィを曲解・矮小化していたままでいたでしょう。

蛇口をひねれば水がでる——その恩恵がおおきいほど、実感は湧きづらいもの。河野さんの功績はきっとそういうことです。

7|養父貴『ギタリストのための全知識』(リットーミュージック)

ほんとうの基礎

中学時代に手にし、いまだにことあるごとに読み返す本——そうなると名文学の紹介のようですが、僕の場合はこの一冊。はたして楽器が演奏したいのか、それともロックなアティテュードに憧れているかも判断できる頭をそなえていなかった13歳当時、ギターは独学で上手くなるのがかっこいい、と教室などには一切通わず、さまざまな教則本をあさっていました。当時よりわずかに賢くなった頭で指摘すれば、その時点で独学でもなんでもないじゃん、その著者に習いにいけばいいじゃんと、ごく冷静に指摘できるし、末端最底辺の教育者となったいまでは、勉強やトレーニング未然のアドヴァイス・指導がないと大概、時間を棒に振ることことが痛切にわかっているので、当時を回想すればいつも猛烈な恥ずかしさをおぼえます(当時のブランクを回収するため、数年前から襟を正し教室に通うようになりました)

いくつか購入した教則本のなかで圧倒的に自分にあっていたのは、この養父貴さんによるもの。ギター教則本の特性として、テクニック至上主義(といっても早く弾ける=エラい、みたいなダサい感覚のやつ)のハウトゥーものや、初等音楽教育を模したような習い事感のあるもの(そんな練習曲なんか弾きたくない。ロックじゃないもん)、スペック至上主義(インターネット黎明期の地方都市における中学生の経済状況ではリアリティが皆無)……と、世の中のアマチュアギタリスト傾向を象徴するような、視点の小さいダサダサ路線でつくられていて、はやいはなし、しょっぱなから読む気の失せるものばかり。

『ギタリストのための全知識』のすぐれているのは、カウンセリング的な組み立て方になっていること。ページ順に読むというよりも、その時折気になった項目を読んでゆくようにできている。いずれも指導・教育感覚というよりも、詳しい先輩が自分のレヴェルにあわせわかりやすく噛み砕いてくれるようでいて、そのどれもが音楽的な視野で展開される。たとえばチューニングも「A=440 Hzを基準に5フレットであわせましょう」というような単純なものではなく、なぜチューニングをあわせる必要があるのか、機械的なチューニングと音楽的なチューニングとはなにがちがうのか、ギター構造におけるチューニングの限界とその解決策……というように、その理由と必然性がフランクに、かつ明快に解説されています。

最近、あらためて読んでおどろいたのは、この本で紹介される音楽理論は俗にいうバークリー・メソッドであること。元来、金管あるいは鍵盤を基準に構築・設計されているこのポピュラー音楽論理を、ギターという楽器の特性(あるいは弱点)にあわせ最適化しながら整理されていることに気づき、ふたたび読み込むようになりました。これに気づいたのは、菊池・大谷講義録だったり、バークリー音楽院卒の講師についたり、音楽家の友人知人に恵まれたりしたことゆえなのですが。いずれにせよ、初学者向け(幼稚な13歳を納得させるような)体裁でありながら、自然とワールドスタンダードな音楽理論にアクセスできるような構造となっている。

そういえばここで引用されるギタリストもパット・メセニーやロベン・フォード、ラリー・カールトンといった、音楽的に参考になるギタリストがしれっと扱われていて、それにもまた助けられました(おそらくはロックスターやギターヒーローを参考にしたところで、マネにしかならない)

初学者向けといっても、手を抜くことは許されない。だからこそ、本物の、本格でなければいけない。たしかビル・エヴァンスがそうした趣旨のことをどこかではなしていました。初学者向け・初心者向けというのは、指導する側がナメてかかっていることはおおいにあるし、極端にいえば指導者の未熟をごまかすため、ビギナー向けというのを盾にすることさえもある。入り口にたつひとだからこそ、多角的な視野で対象をとらえられるようにし、そのひとの特性をみながら適切にみちびくことがのぞましい——ずいぶんと若い頃にであったこの書物は、自分の指導者としての姿勢にも確実に影響しています。

8|ふたつの宗教辞書

『岩波 仏教辞典 第二版』(岩波書店)

『岩波キリスト教辞典』(岩波書店)

いずれも辞書とはいえ、読みものとしておもしろいです。宗教にかんするふたつの辞書。鈴木大拙や柳宗悦の著作にふれたとき、いわゆる仏教用語を理解しえないかぎりは読み進められないことを痛感しました。ほかにも「自然」——‘しぜん’ と読んでいたものが、じつは ‘じねん’ であったり。

日本語で書かれている書物であっても、油断すれば意味を取りちがえることになる。そんなわけでガイドラインとして仏教辞書と、あわせてキリスト教辞典を購入。西洋由来のデザインや美術における用語もまた、もとをたどれば、やはりキリスト教に端をはっするものもおおく、絵画・彫刻における表現のメタファは数えきれないほどあります。ものごとの基盤となる宗教。その影響や対象が広大すぎるゆえに自覚しづらいものですが、ことばひとつにもまた、相当な深度をもって内包されています。

9|『工芸 青花』12号(新潮社)

「かた」の、その瞬間。

新潮社 青花の会が刊行する ‘雑誌’ 『工芸 青花』。この12号(2019, 8月)は、創刊以来の対象のひとつであった、いわゆる生活工芸、その周辺とされる様式の領域と定義を確立しようとする瞬間とみえます。工芸であれ、なんであれ。時代とともにうまれ、定着したり、変化したり、あるいは消えゆくものを、記録し「かた」と認知するための行為。これまで存在したさまざまな様式を僕たちがそれだと認識できるのは、どこかで、だれかがそれを定義づけし、価値づけしたがゆえのこと。この号はまさにその軌跡の渦中とみることができます。

誌上に登場するのもまさに「役者がそろっている」という具合。木工家 三谷龍二さん、工藝風向 高木崇雄さん、編集者 井出幸亮さん、そして本誌編集長 菅野康晴さんによる現代美術家 村上隆さんのインタヴューでは、古道具坂田から1980年代の日本の現代美術について語られる。それぞれの視点はとうぜん、さまざまですが、いずれもひとつの時代性と課題意識がみえることがなんとも興味深いし、とても熱を帯びている。2018年には21_21 DESIGN SIGHTで深澤直人さん監修による『民藝 Another Kind of Art』展が、2019年には松屋銀座 デザインギャラリー1953で『工芸批評』展がおこなわれ、この数年は工芸とその周辺を巡る言説がとてもにぎやか。リアルタイムでこれをおえることは、とても興味深い。

10|1933年刊行の二冊

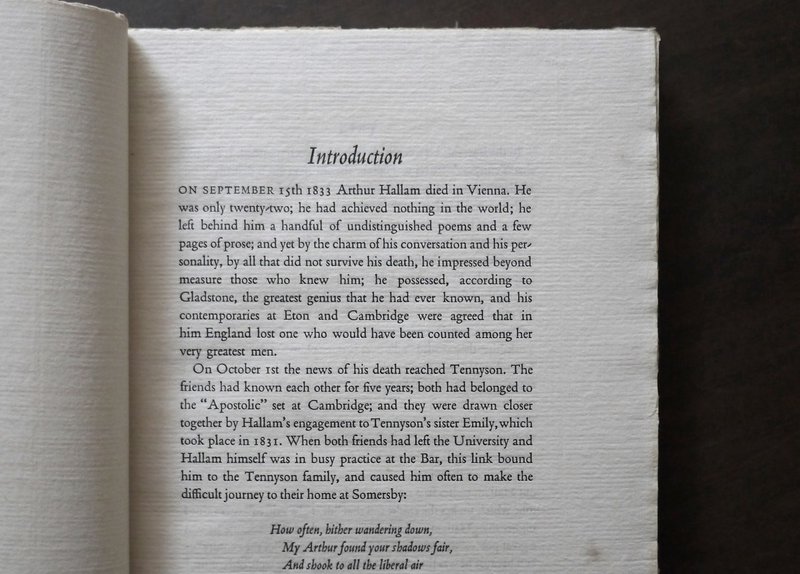

Alfred Lord Tennyson ‘In Memoriam’ ( The Nonesuch Press )

谷崎潤一郎『盲目物語』(中央公論社)

理想のブックデザイン

あるとき知人がみせてくれた、ザ・ナンサッチプレスの書物に魅了されました。スタンリー・モリスンとも親しく、いわゆるフラーロン派の一員であったフランシス・メネル主催の出版社。ウイリアム・ブレイクやルイス・キャロル、アルフレッド・テニスンといった近代イギリスにおいて、思想の中枢となるような文学作品をとても丁寧なブックデザイン——活字書体の選択、組版、製紙、印刷、製本——で仕上げた書物で知られます。

以降、折に触れナンサッチ関連の書物を古書店でさがすようになりました。そんななかであったひとつはテニスンをあつかったこの本。活字書体はBlado。プリンターズマーク入りのレイドペイパーのうえで、真摯に、淡々と組版されています。いっけんすると地味な装本ですが、いわばビスポークのブリティッシュスーツがそうであるように、地味であればあるほど、そのつくりのよさがエレガントに際立つもの。書物づくりは作家への奉仕——おもわずメネルのことばがうかびます。

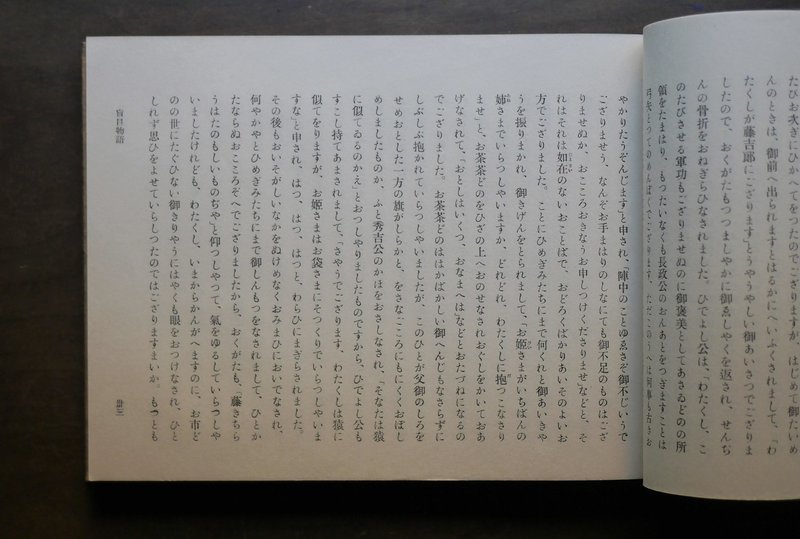

もうひとつは谷崎潤一郎自装による『盲目物語』。そのタイトルのとおり盲目の主人公の語りで進行するストーリー。それがゆえか、ひらがなばかりの文章であり、句読点もまた極端に少ない。最初に文庫本で手にしたときは、かなり読むのがしんどかったことをおぼえています。あるとき、鎌倉の古書店のガラスケースでこちらを発見。なんとも地味な原書なんだなぁ……と、興味深くながめているうち、自慢げに店主がさしだしてくれました「ほら、和紙だから軽いね」——さりげなく開かれたページをみて驚愕。そうか、この組版だとしっかりと、そして語りを耳にするように読める!——文体とタイポグラフィが不可分であることを痛感したのです。

はじがきには「此の書の装幀は作者自身の好みに成るものだが、函、表紙、見返し、扉、中扉等の紙は、悉く『吉野葛』の中に出て来る大和の国栖村の手ずきの紙を用いた」とあります。これもまた前述のナンサッチプレスの本と同様に、高品質でありながら地味であり、それがゆえの優雅さがあるもの。この二冊が僕にとっての理想のブックデザインです。

11|Hermann Zapf ‘Typografische Variationen’ ( The Myriade Press )

ヘルマン・ツァップの仕事をまとめた、いわば「ベスト盤」といえる書物。ツァップといえばOptimaやPapetureにはじまるタイプデザインや、カリグラファーとしての評価が先行しますが、タイポグラファとして、まだデザイナーとしてもすばらしい仕事を残されています。クラシカルながらもエレガントで、どこかやさしさと可愛らしさのあるデザイン。タイポグラフィに触れはじめたころ、ある古書店でみつけ、当時のボーナスをはたいて購入した一冊。いわゆるモダンタイポグラフィなるものではない、タイポグラフィの魅力に引き込まれた最初の経験となりました。

12|川端康成『雪国』(創元社)

川端康成『雪国』原書の装丁が芹沢銈介としったその次の瞬間、インターネットをくまなく探し注文することになりました。手元にとどいたあと開梱し、なるほどこんな感じかとページを開き、冒頭の一葉におもわず釘付けになった。有名な「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」からはじまるストーリーが4分アケでゆったりと組版されている。

その表情はまさに雪景色を想起するものであり、空間があるがゆえ、ゆったりとしたスピードで読むことになる。このリズムこそが、このはなしにふさわしいものなのでしょう。谷崎にふれたとき同様に、文学と組版の不可分さと、その総合による表現のありかたにおもわず背筋が伸びるものでした。近代日本文学は活字で表現する時代の文学でもある(古書マニアのように、スノビズムとして初版本を手にすることを推奨する気はさらさらないが)その形成において主要となった人物たちのテクストが、いかに組まれていたか……というのは、読書体験としてもっておいて損はないでしょう。

13|CASA BRUTUS No. 11『柳宗理に会いませんか?』(マガジンハウス)

月刊化されたばかりのカーサブルータス による柳宗理特集。おそらくは当時ブームとなっていたイームズやプールヴェらのミッドセンチュリー・モダニズムにおける日本代表というかたちで企画されたのではないかと想像します。これに出会った当時は高校のデザイン科に在籍していたころ。進路をどうしようか?と迷っていた矢先、これに掲載された宗理さんのはなしに心動かされ、いまに至ります。

この雑誌を手にした直後に福岡大名にあったビームスに柳プロダクトをみにいったり、受験のときは柳ショップを目指すも肝心の地図を忘れ途方に暮れたり、二浪のあと上京が決定したとき母とともに四谷で片手鍋とやかんをもとめた。のちのち宗理さんの父 宗悦や、その師でもある鈴木大拙をおいながら、デザインの教育にたずさわるいまがあります。ずっとこのときの周縁を僕はうろうろとしているのかもしれません。

14|鈴木大拙と柳宗悦

鈴木大拙『日本的霊性』(岩波文庫)

柳宗悦『新編 美の法門』(岩波文庫)

大拙思想の本丸である『日本的霊性』そして、柳宗悦の集大成たる『美の法門』。長年の師弟関係であったこのふたりの主著は、ときに同一化したよう部分が垣間みられます。大拙の思想を、じっさいの運動として実践したのが柳とみることもできます。大拙の未分、柳の無有好醜。近代化がすなわち西洋化でもあった当時、世界のなかの日本を自覚していたふたりがもった視点。いずれの文章もまだわかったとは到底いえないものですが、これを紐解いてゆくことが今後、僕の仕事にとってとても重要な課題となりそうです。そうしたわけでこの二冊の解説はこの程度で。

——

おそらくは7日間7冊というしばりのはずでしたが、おもいのほか盛りあがり倍の数となってしまいました。自身の備忘録をかねてまとめます。

—

9 May 2020

中村将大

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?