Modsには、赤と青の花束を。

The Whoを聴くと、20代の頃を想い出す。

トーキョーの片隅で苛立ってた20代の頃、鉛色の空のようにクールで、いつも臆病な眼をした、奇妙な友人がいたんだ。初めて会った夜は、今でも忘れない。

あれは、ツキに見放され路頭に迷っていた、オトナになったばかりの冬のことだった。

音楽をはけ口にする街、シモキタで。

下北沢ミスド正面の地下にあった、シケたクラブ。その日はUKロックを中心にR&B、ロックステディ、スカ、ネオロカ、サイコビリーなど、様々な音楽がごちゃまぜのイベントだった。

正直僕たちには、ジャンルなんかどうでも良かったんだ。退屈な社会の仕組みに組み込まれ、マグマのように噴き出しそうなストレス。音楽が、そのハケ口になればいい。シモキタは、そんなヤツで溢れてた。とてつもない、パワーをもって。

夜も更けてサイコビリーのDJが登場すると、待ってましたとばかり、ガタいのいい奴らがフロアに飛び出した。オールドスクールタトゥをたくわえ、スラッピンベースの激しいビートにカラダをぶつけ合う。グラスやテーブルをぶっ倒してもおかまいなし。暴れて発散する、アブないスタイル。嫌なヤツは、そこから退避すればいい。

その夜も、フロア横でテーブルを囲んでいた数人が押し倒され、女の子の軽い悲鳴。するとそこからつつーっと影が出て、当たったヤツの背中を押し返したんだ。飛び交う罵声。僕はシラケながら、よくある光景に目を細めてた。

「久々に、派手なケンカが見れそうだな....。」

けど今回は、ちょっとワケが違う。胸ぐらを掴まれてるのは、ひょろっとした一人の男。そのまま数人に、店の外へ引っ張りだされる。そいつの仲間は、どうやらビビって参戦をする気もないようだ。

ここで我らがヒーローが登場するなんて、エルヴィスのインチキ映画みたいに、都合よくはいかない。店も客も知らんぷり。そんなもんさ。

無茶でひ弱な、ルードボーイに出会った。

「それはねーだろ....。」

めんどくさかったけど、ちょっとヤバいと思った。僕は仲間に苦笑いして、急いで外に飛び出した。予想通りボコボコにやられてるな。いちおう一対一だけど、周りを数人が囲んで、もうサンドバック状態で。

「あーあ、まったくよぉ。」

僕は真冬の乾いた空気を、めいいっぱい吸い込んだ。

「おいおい、やめようぜ、そいつ弱いじゃん。」

ここは奴らのスタンスで話すのが、賢い。

すでに、男は傍でうずくまってる。

「何だよカンケーねーだろ。」

リーダー格のシンヤ。面識がないわけではない。

「ケンカしに来てるワケじゃねーだろ。そんなのつまんねーじゃんか。」

あくまでも共感納得型で。

「もういいじゃん、行こうぜ。」

結局、あきれた仲間の一人が言い出して、無事解散。シンヤが僕にわざと肩を当て、睨んでいった。

ほっとして、男に視線を向ける。ひざまずき、ポタポタとアスファルトに落ちる鼻血。まぁ3、4発食らっただけだろう。対したことはなさそうさ。

「アンタ...無茶だなぁ。」

そう言いながら顔を見て、ドキっとした。恐怖心からなのか闘争心からなのか分からないけど、目が完全にイッちゃってる。

「まぁ落ち着こうぜ。」

僕たちは路地の縁石に座って、ボソボソッと話し始めたんだ。ラッキーストライクとジタン・カポラルの青白い煙が、プカプカプカと夜空に溶けていく。

「仲間はどうしたよ?」

「アイツら、気が小さいから。俺が悪いんだし...。」

なんか弱っちいけど、後先考えずカッとなっちまう。昔クラスに一人はいたよな。僕はそういうヤツ、キライじゃなかった。

トーキョーの片隅で出会った、MODS&ROCKERS。

きまり悪いし、とりあえずクラブから離れようってことになった。近くの居酒屋で、軽く奢らせてくれと言う。名前はユージ。短く刈り込んだ茶髪のショートヘアを、ツンツンと立てている。

学年は一つ上で、シゴトは撮影ヘアメイクの見習い。田舎から出てきて、美容の学校に行き、知り合いのツテで今のシゴトをつかんだらしい。僕もデザイン会社のグラフィックデザイナー見習いだったから、同じ広告業界のアシスタント同志だな。なかなか認められないという、自分勝手な不満をつまみに、すっかり意気投合したんだ。何者かになりたくて、アイデンティティの確立に焦って、挫折を繰り返してた二人。

ただ一つ違ったのは、ユージはMODSで、僕はROCKERSだったのさ。

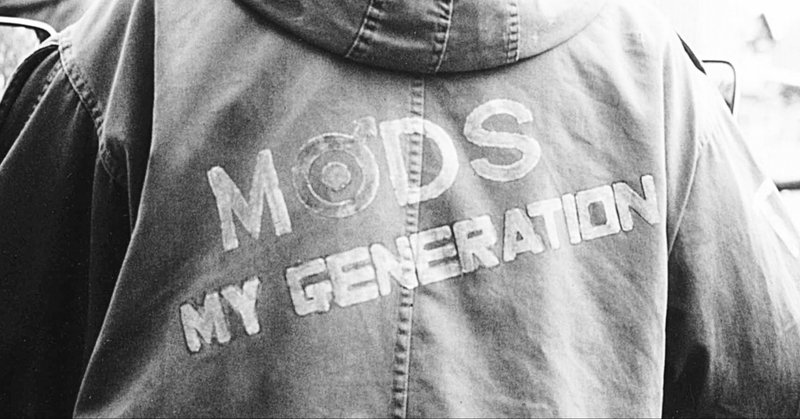

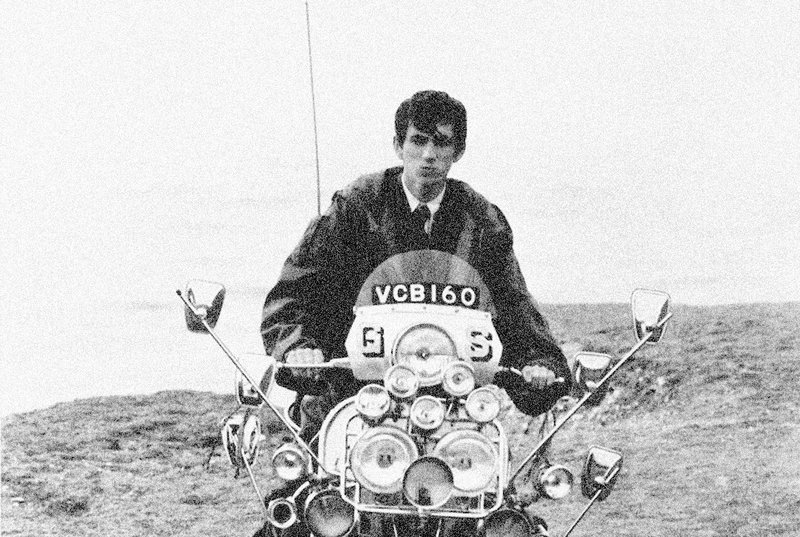

ヤツは、軍払い下げのモッズパーカーにオールドヴェスパ。僕は、ルイスレザーズのライダースにハーレーダビッドソン。まさしく映画「さらば青春の光」で敵対し、ブライトンで乱闘した犬猿の仲だ。そんな話をしてたら、なんかおかしくなって二人大声で笑った。

「俺たち、仲良くなっちゃいけない運命だな。」

聞くと映画の主人公にいたく共感し、MODSというスタイルにハマりThe Whoが好きになったって王道パターン。僕もその映画は大好きだったから妙にウマがあって、その日からツルむようになったんだ。

The Whoが長い沈黙を破って、ツアーを再会した頃の話さ。

さらば青春の光が、眩しかった。

ユージが愛していたモッズスタイルは、モダーンズなだけにとにかくお洒落だった。マストアイテムは、軍用のM-51通称モッズパーカー。その中に、細身のスーツをビシッと着る。フレッドペリーのポロや、ツバの短いフェルトハットなんかもヘビロテしてた。

シブヤのレディーステディゴーが、お気に入りだったハズさ。まとまった金ができたら、福生かどこかでスーツを仕立てたいと、いつも言ってた。彼らがヴェスパを駆るスタイルが確立した理由は、ファッションをキメるためらしい。またがないスクーターが必然だったと知り、いたく感心したものだ。

イギリス空軍の赤青のターゲットマークを、彼らがアイコンにしているのも面白かった。ユージもお気に入りでよくM-51の下に覗かせていたけど、The Whoが何故このマークを選んだのかは、彼も知らなかった。

僕はもっぱらレザーやスカジャンだったから、二人はさも不釣り合いだったろう。僕が演ってたネオロカバンドのライヴで、シブヤTAKE OFF7に一度だけ来てくれたけど、モッズパーカーで決めたユージは、隅で心底居心地が悪そうだった。

ある日、二人で「さらば青春の光」を観に行こうってことになったんだ。情報誌で探して、中野の小さな3本立て映画館へ。数年前にTVで観た以来だったので、僕もちょっとワクワクしてた。フロアに貼ってあった、冷めた目をしたMODS達のポスターから、「QUADROPHENIA(四重人格)」という原題を知った。

その映画館は驚くほど小さな銀幕だったけど、TheWhoが大音量で流れる中、ガキどもの怒りに引き込まれていく。スクリーンが眩しすぎて、さらば青春の光という邦題は悪くないと思った。TV放映で観たラストシーンで、ジミーは自殺したとずっと思ってたけど、落ちていったのはヴェスパだけだった。それが青春との離別で、冒頭のシーンに繋がっているのだと、ユージは丁寧に教えてくれた。

この映画を語るときのユージは、とにかく夢中だったんだ。きっとナイーブで壊れそうで暴力的なジミーに、深く共感してたんだろう。これまでの人生がずっと孤独で、ピートタウンゼンドが初めての理解者だったんじゃないかなと、僕は思った。

ブライトンの暴動が、実はリアルな出来事で、実際に起きた5月18日が、日本でモッズのメモリアルデーとして定着していたことは知らなかった。今年も、MODS MAYDAYというすごいイベントをやるらしい。サイコーに盛り上がるから、絶対来いというんだ。

「俺、もろロッカーだぜ。そんなのに行ったら、袋だたきになっちゃうよ。」

僕が苦笑すると、もう一着パーカーがあるから貸してやると、ユージ。なんか面白そうじゃん。自慢のリージェントを平たくおろして、持っていた細身のリーヴァイスデニムに、Dr.マーティンのローファーで参加することにした。即席モッズの出来上がりだ。

その年のMODS MAYDAYはスゴかった。一生忘れない。

ユージは目立つ、オールドヴェスパGSを転がして来た。劇中のエースが乗っていた雰囲気に、一生懸命近づけていたんだろう。ずっとバイク屋でカスタムしていたらしく、俺はその日初めて見たんだ。青山は数百台を超えるスクーターランで支配され、オイルの匂いが表参道にしみついた。

ゴールのINKSTICK芝浦では、有名なDJや東京スカパラダイスオーケストラ、ザ•コレクターズのライブで盛り上がった。ダンスホールはオトコもオンナもごちゃ混ぜで、踊る踊る。ユージのダチも来てたし、年上の業界人ともたくさん知り合った。SWITCHの最新号で巻頭を飾った新人カメラマンが、無心にスチールをきっていた。エキサイティングで、アグレッシヴで、ヒップな夜。

踊り疲れてクタクタだったけど、ユージはヴェスパで僕を吉祥寺の自宅まで送ってくれた。小さすぎるシートに、男2人が収まってる姿は滑稽だっただろう。3個のヘッドライトとたくさんのメッキミラーで装飾された車両は、夜になると抜群にカッコよかったんだ。

「なぜ、うじゃうじゃライトやミラーつけてんだ?」

からかい半分に聞くと、

「お守りさ。ブレーキが、あんまりきかないからね。」

はにかみながら、ユージ。ちょっとカッコいい物言いだなと思った。

とにかく真夜中の青山通りは、初夏の風がキモチよかったんだ。重すぎる鉄のボディに、フルスロットルのエンジンは悲鳴をあげてたけど、無理矢理くっつけたスピーカーから、「The Real Me」が大音量で鳴っていた。

「ほんとの僕が、アンタにわかるのかい?」

と、ロジャーダルトリーが、繰り返し叫んでいた。僕たちも、同じく叫んでいた。しばらく二人でTheWhoを合唱していると、明日からのことなんかどうでも良くなって、笑いが止まらなくなった。いっそチャンスも理解者も約束も、何もいらないと思った。

まっすぐに続く井の頭通りは、だんだん朝日が昇ってきて、とても眩しかったんだよ。

すれ違いの、向こうに。

しばらくすると、お互いシゴトが忙しくなってきて、そんな日々も長くは続かなかった。連鎖する葛藤の中で、負け犬にならないよう、精一杯生きていたんだ。ユージは地方や外国のロケに、サポートとしてついていくことが多くなり、僕もアートディレクターを目指して、ボロ雑巾のように徹夜を繰り返していた。

ある日、シゴトで理不尽なミスをした。そして、つじつまが合わない毎日に嫌気がさして、無性にユージに逢いたくなった。気がつけば、すれ違いが続いて連絡も途切れていた。

2ヶ月ぶりにケータイに電話すると、なぜか不通。嫌な胸騒ぎがした。自滅的な性格を、知っていたからかもしれない。ユージの名刺を探し、初めて事務所に電話すると、物静かな女性が出た。

「えっ...ユージ君の、お知り合い?」

女性は、確かめるように聞く。

「はい。彼がつかまらないので、連絡を取りたいのです。」

と僕。できるだけ落ち着いて応えた。

「あの..ご存じ無いみたいだけど...。」

「彼は亡くなったの。」

「えっ...。」

この人ナニ言ってんの?最初はよく理解できなかったんだ。

それからリアルが輪郭をもって、津波のように押し寄せてくると、歩道にヘナヘナと倒れこんでしまった。察した女性が、丁寧に説明をしてくれたけど、アタマが真っ白で、ほぼ断片しか憶えていない。

ケータイをきった後も、長い間そこに座っていたと思う。それからゾクゾクして身体が震えだし、どんどん涙が溢れてきた。

確か、3週間前の夜中に、交差点で車と正面衝突したと、彼女は言っていた。

全部終わって自由になった夜。

そのままシゴトを放棄して、代々木のユージの部屋に行ってみた。それ以外どこに行けばいいか分からなかったんだ。シケたアパートの部屋は、すでに人の気配は無かった。 前の空き地には、ヴァルボリンオイルの空き缶が、無造作に転がっていた。

「お守りいっぱい付けてるって、言ってたじゃんか。なんで事故ってんだよ。」

潰れたラッキーストライクをくわえて、縁石にへたり込みまた泣いた。

何より、逝ったことを3週間も知らなかったことが、無性に悔しくて、切なくて。

「いつかジミーのように、ぜんぶ終わっちまうんだよ。」

ため息ばかりついてた横顔が、ふと脳裏に浮かぶ。

まさか、ジミーの真似したんじゃないのか?あのラストシーンのように、ヤケになってヴェスパでぶっ飛ばしたんじゃないのか?この抜け出せない現実から、逃げるためによぉ。身勝手な想像がとまらない。

けどキタネーよ、ユージ。悪いことばかりじゃなかったよな。俺たちあんなに面白おかしく、ツルんだじゃねーか。やりたかったこと、たくさんあったじゃねーか。いつかブライトンの崖、見に行く約束したじゃんか。

「オマエさぁ、さよならくらい言えよなぁ...。」

くそったれの街トーキョーの片隅で、いつも苦悩し、もがいてたユージ。追い求めていたのは、決して叶わない幻想だったのか。そんな悪夢から解放されて、やっと自由を手に入れたんだな。しばらくはそう想うようにして、ボロボロの自分を慰めた。

ターゲットマークが好きだったアイツ。

ユージよぉ、あれからずいぶん経ったけど、手にしたものなんて、たかがしれてたよ。オマエが言ってたとおり、失うものの方が多かったな。背負うものばかり増えちゃって、自由も手に入れられなかった。

けど、そんなしょうもないオトナも、以外に悪くはなかったぜ。なんてくだらないことを想いながら、今年の命日も、Modsが好きなターゲットマークの、赤と青の花束を供えてきたよ。

今でもユージに逢いたくなる夜はバイクを出して、きまってThe Whoを大音量で聴くんだ。

「Can you see the real me!」

今でもアイツが近くで、叫んでる気がしてさ。

※MUSIC LIFE+誌に寄稿したものをリライトしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?