現代の「生きがい」をめぐって①―書籍と対話からわかること―

■語りつくせぬ「生きがい」

今の私たちの「生きがい」とは何だろうか?

コロナ禍だからこそ「生きがい」について考えてみようと、1か月前に神谷美恵子 著『生きがいについて』を「大人の教養大学」で扱いました。

皆さんの関心の高いテーマだったからか、現在ではあまり知名度が高くない本書であるにもかかわらず、25名ほどの方が集まってくださり、対話することができました。

毎回さまざまな意見が飛び交うため、会が終わってみると、一人で読んでいたとき、初読のときに持っていた考えが、より多角的な視点、広い視野でとらえられ、変容していることに驚きます。

そして、今回の本ほど時間的・空間的に「ひろがり」があり、一度に語りきることのできないものはないと感じました。皆さんとの対話を終えてからさらに知見が増え、1か月経った現在も思い余るほどです。何せ神谷美恵子が全身全霊を注ぎ、7年もの年月をかけてつくった本ですから、そう簡単には言い尽くせない。

常に傍らに置いておき、人生の要所要所でページを繰る。その都度、みえる世界が違う、味わい深さがあります。まだ消化しきれていない、もっと考えてみたい、引用文献を端から読みたい……この本を読み解くこと自体が「生きがい」になり得るし、神谷美恵子の教養の高さ、懐の深さと、現在の自分を照らし合わせると、こんな中途半端な自分では「死ねない」という気がします。まさにこの本に「生かされた」とさえ思えるのです。

何か残しておかねばならないと強く思う書籍ですので、勉強会のおさらいをしつつ、今時点の私が感じたこと、考えたことを数回に亘って記していこうと思います。

■「神谷美恵子」という人物

さて、まずは神谷美恵子がどういった人物なのかを説明せずには、この本を語ることはできません。

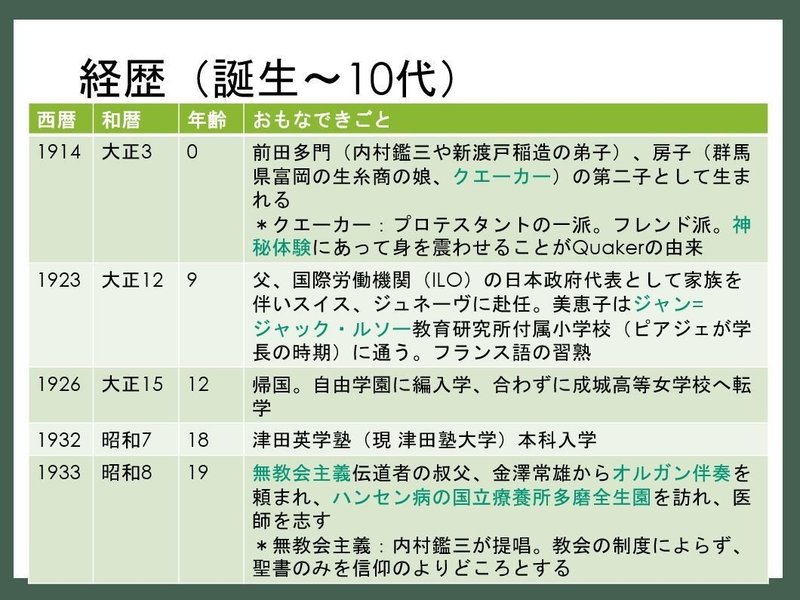

生誕は1914年。第一次世界大戦が勃発し、国際的な外交や軍事への関心が高まる時代に生まれました。内村鑑三や新渡戸稲造に師事し、のちに国際労働機関(ILO)の日本政府代表となる前田多門を父、群馬県富岡の生糸商家出身でクエーカーである房子を母にもつ、きわめて裕福な家庭の生まれです。

多感な10代前後をスイスで過ごし、無教会主義の伝道者であるおじの影響でハンセン病患者の療養所〈多磨全生園〉を訪れて衝撃を受けてからは医師になることを志します。

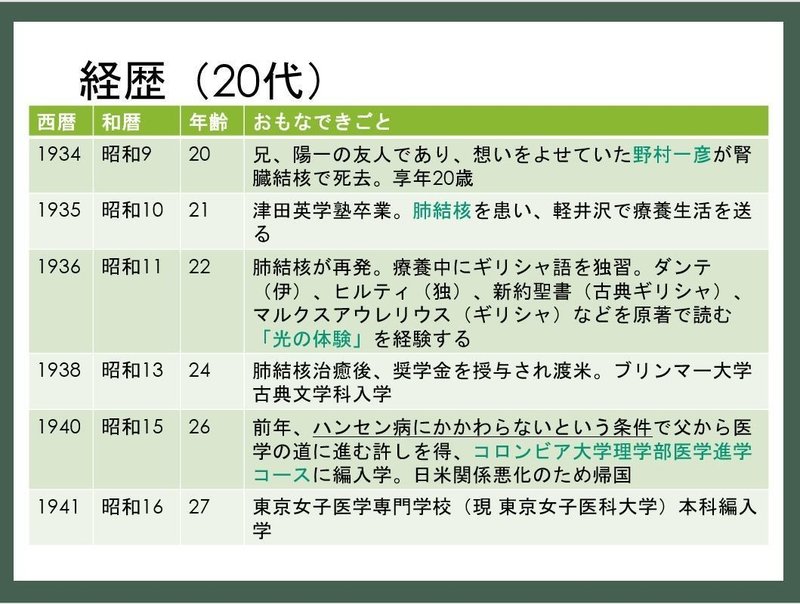

20代には恋人の死に直面し、自身も結核を患って生死のあいだを彷徨う。奇跡的に快復してからは、アメリカへ留学し、父の反対を押し切って医師への道を歩み始めます。

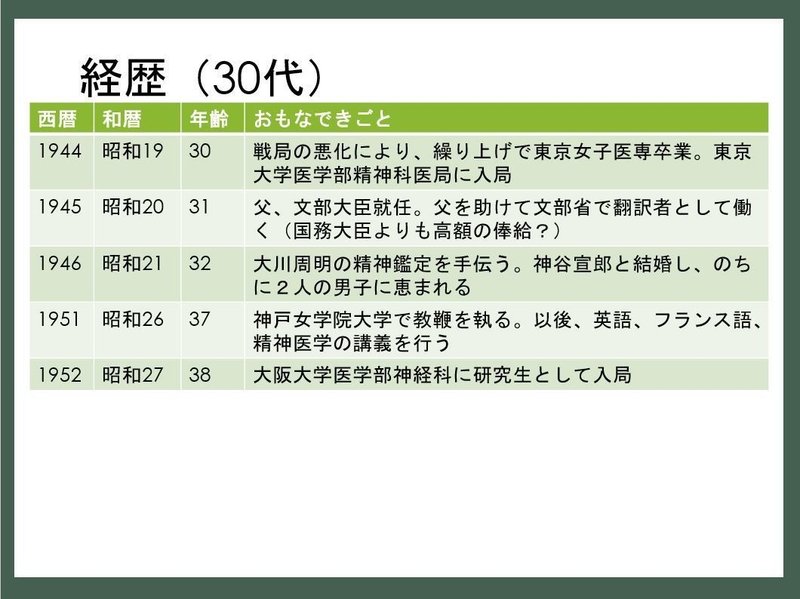

第二次世界大戦の戦局が悪化した30代は、生命の危機に晒されながらも東大病院精神科を支えました。戦後はGHQと文部省の折衝を一手に引き受けていたともいわれます。

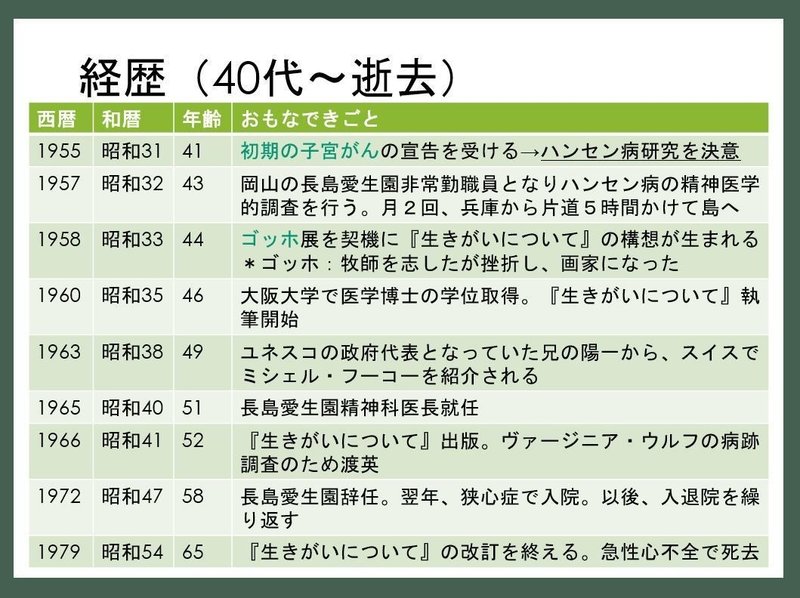

そして医師としても母としても充実する40代、初期の子宮がんがみつかり、ここでたっての希望であったハンセン病との関わりを決意します。以後、瀬戸内海のハンセン病国立医療所〈長島愛生園〉で医療活動に従事し、この施設で患者と生活をともにするなかで、『生きがいについて』を執筆していきました。

このような経歴を理解してから『生きがいについて』を読み進めていくと、「ハンセン病患者」や「戦争残存者」といった当時生きることに責苦や懊悩を抱えた人々を何とかして救済したいという強い使命感が込められているとともに、「愛する者との別れ」や「死との対峙」といった神谷自身が経験した喪失感とその後の生を意味づけるため、自分の人生の集大成としてまとめあげられたことがわかるでしょう。

つまり、本書のなかにある「人間が最も生きがいを感じるのは、自分がしたいと思うことと義務とが一致したとき」という一節、それを神谷なりに体現したものが『生きがいについて』なのだと考えられます。

■「信仰」と「光」

宗教に関する記述、「光の体験」に関する記述に多く紙幅が割かれているのも神谷ならではです。クエーカーの中心的な信条である「内なる光」(個人の中に神があらわれ、神の存在が直接個人の経験にあらわれる)に由来したものでしょう。

キリスト教に触れ、日本の道徳観について模索して『武士道』を著した、クエーカーの新渡戸稲造。『代表的日本人』を著し、「武士道に接ぎ木されたるキリスト教」と謳って日本にキリスト教を根付かせようと奮った無教会主義の内村鑑三。神谷は父や親類を介して、彼らから強く影響を受けています。素直で純粋な少女が、周囲の大人の信仰を自然とわがものとしていったのだろうと考えられます。

なかでも、肺結核の療養中に神谷自身も「光の体験」を経ているというのが興味深いところです。本書の中で「光の体験」とは、耐えがたい苦悩を経験して生きがいを喪失した後、新しい生きがいを精神の世界にみいだす場合に必然的におこる心の世界のくみかえ(変革体験)のことと説明されています。急激かつ強烈なもので、生きがい喪失者の心をまっくろに塗りつぶしていた闇が、突然ひらめく光にあとかたもなく霧散するような視覚体験としてあらわれるようです。

このような宗教的な神秘体験を経た人物は、人格がめざましく変わったようにみえても、以前から人格の内部にひそんでいたものが「従属的地位から再優位にのしあがり」「熱と生命と駆動力をおび」ただけだといいます。神谷の場合、それは「医師として人のためになりたい」「ハンセン病患者に生きがいをあたえたい、差別から救いたい」といった使命を決意新たにすることでした。しかし、このほかに、彼女の周囲の大人たちよりかねてから見聞きしていた「光の体験」という現象を、自ら経験したいという強い願いもあったのではないでしょうか。その願いが、死との対峙という限界状況によって結実したようにも読めます。

であれば、キリスト教信者でなければ「光の体験」は経験しえないようにも思えてきますが、神谷はこう続けます。宗教的変革体験は洋の東西を問わず、仏教でいえば「大死一番(今までの自己をなげうち、死んだつもりで奮起すること)」「悟り」「見性(自己に本来備わっている本性を見究めること)」、インド仏教やヨーガでいえば「三昧(心を一つの対象に集中して動揺しない状態)」などとも言い換えられ、また宗教に無関心、軽い反感すら持っていた者も経験する、と。

ただ、戦争前後のように強烈な死のにおいと隣り合わせることなく、盆や正月、他者の死が訪れたときにしか「宗教」を感じることのない、現代の私たちの多くは日々の信仰心を持ちえない。どこか「変革体験」や「生きがい」といったことばのもつ意味合いが強すぎて、戸惑いを隠せない人も少なくないでしょう。実際、参加者のなかには「自分が『ちゃんと生きていない』感覚に向き合わされそうで、本を開くまでに時間がかかった」と言っている人もいました。

このように、現代に生きる私たちの抱く思いと、神谷の思想との「ギャップ」から、私は当時の時代性や、彼女の思想性を読み取ります。

■「生きがい」が「死にがい」の時代

ここから先は

¥ 300

サポートいただけると、励みになります。よろしくお願いいたしますm(__)m