Soulful Fiction Novel Number One 『LOVE(Original Mix)』 A-4

ミラーボールの発明者に、心からの心を込めて本作を捧ぐ。

A-4.If It's Love That You Want

デート

デート

デート

七月某日水曜日、快晴。カツオは約束の一時間前からT動物園の前に立ち、髪を整えたり、靴紐を結び直したり、チャックが開いていないか確認したり、財布の中身を確認したり、またチャックが開いていないか確認したり、とにかく落ち着かなかった。

カツオは入念に準備を重ねて今日このデートに挑んできていた。おニューのタンクトップにサンバイザー、白のスラックスに限定のGショックといういでたちをしたカツオは、どこからどう見てもアーバン・ライフを満喫するシティ・ボーイそのものだった。DJ HONDAのウエストポーチにはご丁寧に水筒まで入れていた。

しかしファッションもバッチリキメて、デートプランも完璧であるにも関わらず、カツオはずっとソワソワし通しだった。無理もない。人生初めてのおデートなのだ。それも相手はとんでもないカワイコちゃんなのだ。好きで好きで死ぬほど好きなアイなのだ。カツオはずっとウロウロしながら、アイが来るのを今か今かと待っていた。だが、カツオの心臓は今にも身体を突き破って、エイリアンよろしく飛び出してしまいそうなほどに強く波打っていた。

——いかんいかん、やばいやばい、落ち着け落ち着け。

カツオは胸に手を置き、深呼吸して、自分に言い聞かせた。右の掌に、心臓のビートが伝わってきた。カツオの心臓は凄まじい勢いで肋骨を叩き続けていた。ドン、ドン、ドン、ドン……。

「……ッチッ、カツ、ッチッ、カツ、ッチッ、カツ、ッチッ、カツ」

気がつくとカツオは心臓のキックに合わせ、ハイハットとリムショットのリズムを口ずさんでいた。

「……ッチッ、カツ、ブゥーッシッ、カツ、ッチッ、カツ、ブゥーッシッ、カツ」

さらにベースラインが加わった。テンションが上がってきたカツオは、自身の刻むそのビートで頭を揺らし始めた。

「……ッチッ、カツ! ブゥーッシッ、カツ! ッチッ、カツ! ブゥーッシッ、カツ!」

声のヴォリュームが上がる。やがてカツオはステップを踏みながら、頭を左右に振り、両手を揺らして踊り出した。カツオはますますヒートアップする。

「……ッチッ、カツ! ブゥーッシッ、カツ! アァーイ! チッ、カツ! ブゥーッシッ、カツ! ッチッ、カツ! ブゥーッシッ、カツ! ア・ア・アーイ! チッ、カツ! ブゥーッシッ、カツ!」

カツオは巧みにコーラスさえ織り混ぜて、己が刻むビートで踊りまくった。まさに永久平和運動機関である。踊れ、心臓はそう叫びながらビートを刻んでいる。

「……ッチッ、カツ! ブゥーッシッ、カツ! ヘンミッ! カツ! ブゥーッシッ、カツ! ムーベン! カツ! ブゥーッシッ、カツ! ゲロンナッパ! アイムソーフィールオーライ!」

「何してんの?」

「うおわぁあ!!!?」

突然声をかけられたカツオは驚きのあまりその場で飛び跳ねた。そして着地するや否や、今度は別の驚きがカツオを襲った。

「あ、さ、早乙女さんっ!」

「おす」

いつのまにかカツオの目の前にアイはいた。アイは袖を切った“スティッフ・リトル・フィンガーズ”の白いTシャツを着、その裾をデニムのホットパンツの中にたくしこんでいた。剥き出しの白い足には破れた網タイツをまとい、まさにHOTなピチピチギャルといういでたちで、アイは車椅子にすわってカツオを見上げていた。七月の陽光が銀色の車椅子に反射していた。カツオは目もくらむほどのその可愛さに打ちのめされつつも、平静を装って、サンバイザーをかぶり直しながら言った。

「……や、ヤァ。待たせた、ね」

「いや待ってないけどー。キミのほうが全然先に来てたし。わたしも早めに来たつもりだけど、ずいぶん早いねえ」

「まあ、まあまあまあまあ、それは、アレですよ、いまこの瞬間を、一刻も早くつかまえたかったからですよ」

「ふうん」

アイは唇を尖らせて曖昧にうなずいた。

「じゃ、じゃー、行こうかっ!」

カツオはアイの後ろに回ると、車椅子を押し始めた。アイは、ありがとう、と言ったあと、カツオに尋ねた。

「ねえ、さっき何で踊ってたの?」

「え? わかんないよ、気がついたら踊ってた。そういうもんじゃない?」

「そういうもんなんだ」アイは小さく笑うと、しみじみ言った。「……動物園とか、ほんと久しぶりだな」

「おれもだよ。だからさ、めちゃくちゃ楽しみ」

「うん、わたしもめちゃくちゃ楽しみ」

「フッフッ」

「へへへ」

「ウフ、フフフフ。エへへへへ」

「んふっ、へへへっ、あははは」

そうしてふたりは笑い合いながら動物園のゲートへと向かったのであった。

※ ※ ※

サファリバスが走るその広大な動物園の中で、カツオとアイがまず攻めたのは霊長類エリアだった。ロープが幾重にも張られた岩山で、思い思いに過ごしているオランウータンを見ながらカツオは嘆息まじりに言った。

「オランウータンってさ、めちゃくちゃカッコよくない?」

「んー、そおー?」

「めちゃくちゃカッコいいよ、ほら見てよ、アイツ」

「んー」

「アイツとかさ、もうヤバいじゃん。なんかもう全身ドレッドヘアって感じじゃん」

「全身ドレッドヘアって」

「めっちゃカッコいいよ、ヤバいよアイツ。マジでめっちゃカッコいいよアイツ」

「アイツとか言うな!!!!!」

ふいに、割れ鐘のような叫び声がこだました。ふたりがハッと声のした方向を見ると、この暑いのになぜか白衣を着た、“猿の干物”といった風体のジジイが大きな目玉をぎょろぎょろさせながら立っていた。カツオとジジイの間を、一陣の風が通り抜けた。ジジイは鼻をすすったあと、独特のダミ声で喋り始めた。

「あのね、アイツとか言っちゃダメ、失礼でしょ、失礼だと思わない?」

「あ、はい、そうすよね、ご、ごめんなさい……」

「いや僕に謝るんじゃなくてね。チャアミィに謝ってよ、チャアミィに」

「チャアミィ?」

「アンタがアイツ呼ばわりしてた子。あの子はチャアミィっていうの」

「あ、はい、チャアミィさん……」

「謝っといた方がいいんじゃない? お互いスッキリするためにもここは一発、チャアミィに謝っといた方がいいんじゃない?」

「ウス……あの、チャアミィさん……さっきはその……アイツとか言って、ホントすいませんでした……」

「うん、いいね。いいよ。いっぺん謝っちゃえばね。いっぺん謝っちゃえばもうさ、そこはノーサイドだからね。ほらチャアミィも気にしてないよーって言ってくれてるよ」

「あ、そっすか……」

困惑するカツオをよそに、ジジイは気を良くしたのかさらに解説を始めた。

「ね、ちなみにあれ、あの岩陰のところで寝てるのがプリンね」

「プリンさん、すか……」

「あっちで木登りして遊んでるのがペトリコール、あそこでおっぱいあげてるのがメアリー、で、あのエサ食ってるのが、久保田」

「あ、なんか一人だけちょっとニュアンス違う感じなんすね……」

「で、あれがチャアミィ」

「はい……それはあの、さっき伺いました」

「あの岩陰のところで寝てるのがプリン」

「そしてあれがペトリコールさんで、あれがメアリーさんで、あれが久保田さんですよね? OKです。もう大丈夫です。完全に了解しました」

もう一刻も早くこの場を離れようとカツオは会話の切断を試みたが、ジジイは一瞬間を置き、そのギョロリとした目を細めてカツオをねめつけたのち、ふたたびオランウータンを指差しながらしゃべり出した。

「ね、あれがチャアミィ。ね」

「あ、ハイ、大丈夫です、もう大丈夫です。わかりました。おかげですごく参考になりました。ありがとうございました。それじゃ、あの、僕ら、これにてドロンさせていただきますんで」

そしてカツオはアイの車椅子を押して歩き出した。まだ背後でジジイは何かを言っていたが、聞こえないふりをすることにした。アイがあきれたような、驚いたような、そうして笑いが滲んだ声でぽそりと言った。

「ふふ、おもしろいひとだね」

「うん、なんか……変わった人だったね」

そうしてふたりは一つずつ、各エリアを踏破していった。ユキヒョウを見、ゾウを見、カンガルーを見、コウノトリを見た。それはまったく、わくわくする時間だった。カツオは思った。幸せとは、好きな人と一緒に動物園に来ることなのだと。そうしてリスが放し飼いされている森林園のコーナーで、アイがカツオを見上げながら言った。

「ねー、知ってたー? リスは冬眠する前に木の実を埋めて隠しておくんだけどさ、その隠し場所を全部覚えてるわけじゃないんだってー」

「そうなの?」

「そう、そうなんだってー。でも、そのリスが忘れた木の実からさ、年間何万本もの木が生えてくるらしいよ」

「へー。リスの失敗で、地球に緑が増えるのかぁ」

「しかも木の実のほうもそれを知っててさ、リスを惹きつける形や匂いを放つようになってるんだって」

「すご。すごすぎ」

「すごいよね。わたしはさ、これはひとつの教訓じゃないかって思ってるんだよね」

「んー……もっと具体的に言ってみて」

「だからさ、つまり、何かをして失敗したとするじゃん。でもそれはすごく個人的で、限定的な範囲で失敗したって思い込んでるだけでさ、ホントのところはわかんないってことさ。ものすごく長く、広い目で見たら、その失敗が、世界をよくしてるかもしれない」

「え〜っと……要するに、何かをするっていうこと自体が大切、ってハナシ?」

「うん、わたしはそう思うな。だから本当の意味での失敗っていうのはさ、“何もしなかったこと”なんだよ。それ以外に失敗なんてないんだよ、きっと」

一通り園内を散策すると、ふたりは少し遅めの昼食をとった。カツオはベンチに座り、アイはその横で車椅子にすわって、売店で買ったクラブサンドをモソモソ食べていた。樹々の葉のあいだから、銀色の陽光が剃刀のように差し込んでいた。じゅわじゅわと鳴くセミの声が遠い潮騒のように思えた。カツオは目を細めながら、夏だな、と思った。そして、ふと横のアイを見た。アイは顔をほころばせながら、長い睫毛をきらきらさせて、バゲットを頬張っていた。カツオの胸にあたたかいものがこみ上げてきた。カツオは何度もまばたきしながら、その温もりをただ噛み締めるのだった。食後、ふたりはコーヒーを飲みながら、日向ぼっこがてら、おしゃべりに興じた。

「そういやさ、早乙女さんって、家どこなの?」

「K市のI公園の近くだよー。お父さんとお母さんと、それから犬と暮らしてるよ」

「そうなんだ。犬、元気?」

「ふふ、元気だよ。ほら、これ見て」

そしてアイはスマホを取り出し操作すると、カツオに画面を見せた。そこに映しだされた愛くるしい秋田犬の姿に、カツオはうめき声を漏らした。

「うぅわ〜、めっちゃ可愛い〜。やばいね〜」

「チャー坊っていうんだ」

「チャー坊か。いい名前だね」

「でしょー。五年前かな、今の家に越してくるときにさ、飼い始めたんだよね。それまでは北海道に住んでたんだー」

「へえ、北海道か。北海道のどこ?」

「F市」

「F市か」

「知ってるの?」

「いや全然」

カツオが首を振ると、アイは呆れたように笑いながら言った。

「あのね、F市は北海道のちょうど真ん中でね、日本でいちばん海が遠い街なんだ。だから海なんて滅多に見ることなくてさ、今でもなんか特別な感じして、好きなんだよねえ」

「そうなんだ。なんでそっからこっち来たの?」

「ほら、わたし、足、これじゃん」

アイは車椅子を指さしながら言った。カツオはちょっと戸惑いながらも曖昧にうなずいた。アイは続けた。

「わたしね、高三まではフツーに歩けたんだよ。でもある日ね、朝起きたら突然足が動かなくなったんだー」

「……そんなことあるの?」

「そんなことあるんだよ。いろんな検査も受けたんだけど原因わかんなくてさ。で、東京のおっきい病院で診てもらえばよくなるかもって、一家全員でこっちに越してきたわけさ」

「……成果は、ある?」

「どーかな。定期的に検査とリハビリはしてるけど、あんまりよくなった気はしないねえ。親はいつか良くなるって信じてるからさ、態度には出さないようにしてるんだけど」

「……そっか」

「あきらめてないふりするってのもさ、結構大変なもんだよ。ふふ……」

「……海、行こう」

「え?」

「海、行こう。いつか絶対必ず100パー海行こう」

「急にどうしたのさ?」

「だって早乙女さん、海、好きなんでしょ?」

「え、うん、まあ、そうだけど」

「じゃあ海行こうよ。おれさ、免許取るからさ。そしたら車でさ、連れてくよ」

「……本気で言ってるー?」

「本気。超本気。めちゃくちゃ本気」

「……砂浜対応の車椅子も買ってくれる? たっかいけど」

「ああ、5台買う。だからいつか、絶対、海行こう」

アイはキョトンと目を丸くしたのち、ケラケラと笑いだした。そして目を細め、優しい顔でカツオを見つめながら、あきれたような声でいった。

「……ほんっと、キミはおもしろい人だねー。うん、わかった、約束だよ」

「約束」

そしてふたりは拳をぶつけあったのだった。

※ ※ ※

楽しい時間はあっという間に過ぎ、気がつけばもう帰路。あたりは薄暗くなっており、夜のとばりが静かに降り始めていた。カツオはアイを駅前まで送った。ここでいいよ、とアイは言い、それからにっこり微笑んだ。

「今日はありがとー、楽しかったよー。また遊ぼーねー」

「うん、また遊ぼう! 絶対遊ぼう! 絶対めちゃくちゃ遊ぼう!」

「ふふ。またねー」

そしてアイはくるりと車椅子を反転させると、駅舎に向かって進み始めた。ふいにカツオはその場に縫いとめられたような気持ちになった。アイのその儚げな後ろ姿が、なんだかとても、なんだかとても、愛おしく思えたからである。気がつくとカツオは大声を張り上げていた。

「……早乙女さんっっっ!!!!!!!!」

ゆっくりとアイは振り返った。

「……んー? なーにー?」

カツオは両手に拳をつくって構えながら言った。

「……あのさ、今度さ、すげえことやるから。マジすげえことやるからさ、見に来て」

「すげえことってなにー?」

「すげえことっていうのは……マジでめちゃくちゃすげえことだよ。超ウルトラすげえことするからさ」

「よくわかんないけどわかったー。気が向いたら、行くかもー。じゃあね」

そしてアイは小さく手を振ったのち、車椅子を漕ぎ出して駅の中へと入っていった。その後ろ姿が完全に見えなくなったところでカツオは思案した。

——さて、いったい、何をすりゃいいのだろーか。

さっきの発言はテンションが上がりすぎた故の口からでまかせで、具体的なプランなど何ひとつなかった。かと言ってあの子にウソをつくなどとそれは断じてまかりならん、これは何をどうしても現実にしなくてはならぬ。ならば一体どうしたものかとカツオが腕組みしながら唸っていると、突然タケフミから電話がかかってきた。カツオはそそくさと電話に出た。

『はい、もしもしもしもしー』

『おー、らぶやん。いま大丈夫ー?』

『たった今大丈夫になったとこ。どした?』

『いや、あのなー、ヴェノムTVって知っとる?』

『あー、知ってるよ。ネットTV局の一番デカいとこだろ』

『さっきそこから連絡来てなー。なんか、イヴェント、取材したいんやって』

『マジで!? マジで言ってんの!?』

『おう、マジマジやで。しかも明々後日のイヴェントをストリーミング配信したいんやと』

『うおおおおおお!!!!』

カツオは歓喜のあまりガッツポーズをとった。口から出まかせで張った伏線が、ものの数分で回収されてしまうとは。あまりにも都合が良過ぎると思う方もいるかもしれないが、この世はどんなことだって起き得るのである。どんなことでも起き得ると信じている限り。

『で、どないする? やる?』

カツオはスマホを強く握りしめると、胸に闘志を沸き立たせながら答えた。

『……やるに決まってんだろ。やってやってやりまくってやるよ。全開の愛で全部ぶっ飛ばす』

カツオは、燃えていた。メラメラとまっ盛る愛の炎を、カツオはその胸に宿していた。

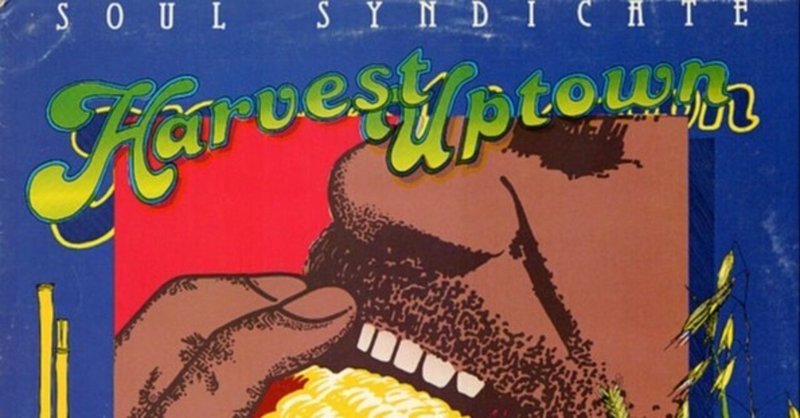

♪Sound Track : If It's Love That You Want / Soul Syndicate

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?