新言語秩序(二次創作)–解析担当者の呟き②

あの日、僕の心の中で潰れた何かが、一体何だったのか分からないまま、早朝に吹く風は夏の緑を通り越し、秋色へと衣替えを始めていた。

僕は、解析の傍ら、一般人向けの組織への問い合わせフォームの処理担当もしている。あらかたAI(人工知能)が「通報」「質問」「不明」と分類してくれるように作った。「通報」は調査係が対応し「質問」は広報係が対応している。「不明」というフォルダに分けられた部分は他に比べ圧倒的に件数が少ないため、僕が1人で担当している。

職場から帰宅した僕は、インスタントコーヒーを淹れてディスプレイに映し出された文章を一通り読んだ。

なんの変哲も無い、日記のような文章だ。

ただ、普通の神経の人間が問い合わせフォームに送る文章では無い、という事だけは言える。そのくらい場違いに平穏で陽気な日記なのだ。

この日記が届くようになったのは、ちょうど僕が身勝手な感傷で言葉ゾンビを見逃した日の深夜から、ほぼ毎日送られてくるようになった。

まるで新言語秩序の問い合わせフォームで、有象無象の文章たちがどのように分類されているのかを把握しているかのように、AIの手によって僕の元へと届けられる。

この文章を見ると、あの日僕の中で潰れた何かがあった場所に、ぽっかりとできた空白部分が焦げ付くように疼いて、妙な焦燥感に襲われるような感覚が浜辺に打ち付けられる波のように近づいたり遠のいたりするのだ。

簡潔に言ってしまうと、気分が悪くなる。

その為、最初のうちは「高度なイタズラ」程度にしか思っていなかったこの文章だが、あまりに受信頻度が高いのと、自分の中の焦燥感をどうにかしたいという欲求に負け、ついに今日、真剣に向き合う事にしたのだった。

腰を据えて考え始めると、何も難しい事はなかった。ただの縦読み暗号文だ。この時僕は、ただの思いつきでこのAIに縦読み解読機能をつけなかったことを思い出す。何故つけなかったのか?それはきっと僕の中にあった新言語秩序への不信感が、この活動を心の底でうっすらと馬鹿にしていたからだ。だから完璧なものを作らなかった。

そんな事も忘れてしまっていただなんて、僕もすっかりこちら側の人間になってしまったなと口元を歪めている自分がディスプレイの黒い部分に映っている。

肝心の暗号を解読してみると、どうやら場所と日時を表しているらしいことが分かる。

「しいくにあるとしよ」

「かんおおきなとしょかん」

「このくにでいちばんお」

「おきいあさよぢ」

「そこにこい まつて」

「いるしーくにある」

『C区にある図書館。大きな図書館。この国で一番大きい。朝4時。そこに来い。待っている。』

その後はほぼ同じ内容の繰り返しだった。

C区にある図書館で大きいと言えば、国立図書館のことだろうか?この国で一番大きいの意味が、面積や体積などの物理的なモノではなく、蔵書規模だとすれば日本で一番大きいというのは確実だ。

「これは…行くべきだろうか?」

ディスプレイに映った自分の顔を見つめる。

そんな事をしなくとも、もう答えは出ていた。

翌朝、僕は時間通りに国立図書館の正面入り口に立った。人が出入りしなくなって久しい図書館は、ぐるりを覆っていた木々がわさわさと生い茂り、さながらSF小説の中で描かれる終末期的な雰囲気を醸し出していた。

ガラス戸の前に立って中を覗こうとした時、背後から声がかかった。

「言葉殺しか?」

「君は…」

希明だった。黒いパーカーに黒いズボン。浅黒い肌に光る双眸が僕の視線を串刺しにするかの様にぶつかってくる。総身に震えが走るのを、腕を組んで必死に抑える。

「君は…随分と辛辣な言葉を使うんだね。」

希明が薄ら笑う。

「お前だって"辛辣"は検閲対象だろう?新言語秩序様が使っても大丈夫なのか?お仲間に見つかったら殺されたりしないのか?」

「ははっ。殺されはしないよ。」

緊張を和らげようと口から転げ出た乾いた笑いが、次に希明が放った言葉によってくしゃりと潰され、血を飛び散らせながら僕の足元に落下した。その血は僕の心臓あたりにじゅわりと染み込んだかと思うと、そこから濃硫酸のようにして僕の心を急速に焼灼(しょうしゃく)し始めた。

「殺したも同然だろう。」

焼灼の熱に耐えかねた僕は、緩んでいた唇を引き締める。

数拍置いて、答えた。

「…否定はできないな。」

「お前は何故、言葉殺しになった?」

僕が黙っていると、希明は少し力を抜いてこう言った。

「別に、嫌なら言わなくてもいい。」

予想外の言葉に思わずえっと声が漏れる。

「俺が『殺したも同然だ』と言った時に、お前が本当に苦しそうな、悲しそうな顔をしたから。新言語秩序にもそんな顔をする奴がいるのかと不思議に思っただけだ。だから無理に答えなくてもいい。」

それを聞いた僕は組んでいた腕を解いた。組んでいたというより、もうほとんど自分で自分の肩を抱くような形だったことに、その時気づく。

「…ただの金儲けのためだ。学生の時に声を掛けられて、アルバイトみたいな感覚だった。」

「それでよく続けて来られたな。」

「そうだね。まさか消えるわけがない、そう思ってた好きな表現が、検閲対象になった。それからは本当に何度も辞めようと思った。」

「なら、どうして今も続けている?理由は?」

「理由は…」

実多の、何も映さない空虚な瞳を思い出す。

「理由は、言えない。でも、このままではいけないと思ってるから、僕は新言語秩序に残ってる。」

今や焼け野原と言っても過言ではない、この監視社会日本において、何となく法を犯さないように生きる、などという事は僕の中のちっぽけな正義感が許さないのだ。そもそも、この戦争に僕はどのくらい加担しただろうか?そんな人間が今更のこのことその他大勢になる事なんて出来っこない。

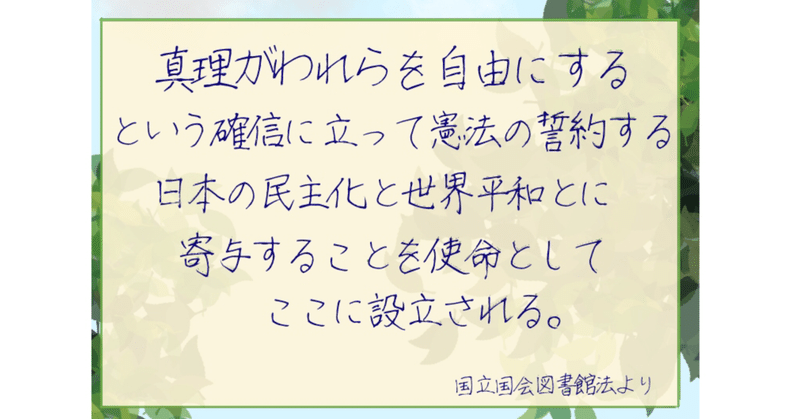

『真理が我らを自由にする』

日本の国立図書館の使命として書かれた憲法の前文に、このワンフレーズがある。

あの日、図書館前で演説を行い、新言語秩序の過激派によって命を奪われた館長や司書達が何度も叫んでいた言葉だ。僕は、その時の映像を見て、初めてこの国における図書館の役割というものを知ったのだ。

すっかり荒れ果て、本の墓場のようになってしまった巨大な図書館を見上げ、物思いに耽っていた僕を希明の声が現実へと引き戻す。

「そうか。言葉に傷つけられたことは、あるか?」

「いや。僕が直接何か言われたり、そういったことは滅多になかった。でも、周りで飛び交う言葉に勝手に傷ついたことなら、ある。」

僕は、希明の方をちらりと見て、力なく笑ってみせた。なんて自分勝手な意見だろう。脆弱な主張だろう。

「傷つくのは弱いからじゃない。ただ、感受性が高いからだ。周りをよく見て、それをいちいちしっかりと受け止めて自分の中で咀嚼しようとするから、だから傷つくんだ。」

お前は弱くない。とボソリと付け足されるまで、希明が自分を励ましてくれている事に気づかなかった。非難されているのかと思ってしまった。

「…ああ。ありがとう。」

ふと思いついた言葉がぽろりと口から出て行く。

「君は、過激な言葉を使う人だと思っていたけれど、そうじゃなくて、その時、必要な言葉を使って話しているだけなんだね。」

足元を見ていた希明がガバリと顔を上げて僕の瞳をじっと見つめる。先程の突き刺すような視線とは違い、ただ真っ直ぐにこちらを見ていた。

「お前は…本当に言葉殺しの仲間なのか?」

再び下を向いた希明の口元が、心なしか笑っているように見える。

「優也の言っていた通り、お前は、信用できるかもしれない。」

希明がひとつ頷くと、背後の茂みから長身の男が現れた。