もっと簡単にみる歩行分析note!!〜歩行が好きになる!好きになる〜

もっと簡単に見る歩行分析〜歩きを好きになるnote!!〜

こんな人にオススメ↓

・歩行分析ってよくわからない。。

・何を見ていいかわからない。。

・歩行が早すぎて困る。。

・モーメントとかわからん。。

・筋肉がどうなっているかなんて予測できない。。

・歩行から全体とか局所とか仮説が立てられない。

・歩行と痛みを関連づけることができない。

・足部から歩行を予測できない

・評価と歩行が繋げられない

・歩行分析嫌いだわw

そんな人にオススメの歩行noteにしてます。

歩行分析って難しいですよね?

「はい」という人が大半だと思う。

なのでまとめてみようと思う。「歩行分析」を。

この歩行分析は他の職種にはない理学療法士の圧倒的な強みであり武器なんです。。だからこの武器を強化することは大切。

歩行分析に間違いも正しいもない。だからあくまでも吉田の歩行分析の見方について論じようと思う。

なぜこれを書こうと思ったのか??

その理由は↓

世の中の歩行分析の本は難しすぎる。モーメントが・・歩行周期を細かく・・筋活動・・??あまりにも難しく表現していることが多い。これでは歩行を勉強するうちに歩行分析が嫌いになってしまう・・

そんな一辺にわかりませんよ♪(´ε` )

しかも最近気づいたけど医学書が高いw

5000円〜10000円以上する書籍買うなら、吉田の臨床noteの方がいいんじゃないか?と思わせるくらいの値段設定と内容にしています。

「歩行分析難しくて嫌い」を「歩行分析が楽しい」に変えてみよう!!

今ある歩行の本を読んでも臨床に結びつかずチンプンカンプンな人に読んで欲しい。もちろん歩行を深く理解したい人にも深掘りしていますのでどうぞ^ ^

質問がある人はLINE@でお答えしますので、お気軽に聞いてください。

歩行分析note!!内容(文字数1万字以上、動画あり)

1歩行分析が難しい理由

2歩行を簡単に見るための3ステップ’(動画)

3立脚期に着目する理由

4局所→全体→局所

5歩行における障害部位と関連性・歩行メカニズム

6関節が好きな動きと苦手な動きの理解(逸脱すればストレス)(動画)

7メカニカルストレスの理解

8足関節と歩行周期を簡単に分ける方法(立脚初期〜中期〜後期)(動画)

9足関節の静的なアライメント評価と歩行との結びつけ(動画)

10各疾患に対する歩行分析のキーポイント(足・膝・股・腰部疾患)

11歩行を変える簡単テーピング(動画)

12削らないインソールの臨床応用・パッドによる重心コントロール(動画)

13いろんなインソールがある!使って見た感想は??(動画)

追加:症例別歩行分析の説明

14:パッドが明日から使える超シンプルな処方方法

今後も

・常にnote更新していきます

・臨床で気づいたことを動画でUPしていきます

・インソール作成で気づいた点をアップします

・テーピングの件で気づいたこともアップします

といった感じで更新型のコンテンツですので最新情報を常にアップデートしていきます!さらにLINE@で歩行に関する質問もどんどん受け付けてますので、その質問内容もnoteにアップしていきますね!!

歩行分析に迷う時は、いつも参考にしています。

— ちひろ | 猫背改善と資産運用とメンタル弱め (@chihiro570727) November 15, 2019

わかりにくい文献よりすんなり、歩行分析イメージできるようになるよ

もっと簡単にみる歩行分析note!!〜歩行が好きになる!好きになる〜|理学療法士のカラダnote!!吉田直紀! @kibou7777 #note https://t.co/amv9hmbKED

もっと簡単にみる歩行分析note!!〜歩行が好きになる!好きになる〜|理学療法士カラダnote!吉田直紀! @kibou7777 #note https://t.co/numaZaGzNZ

— 安田智彦 〜インソールを作る理学療法士〜 (@yasudatomohiko1) December 28, 2019

freeptサロンに入っているので無料で見れます。

インソールを作っていなくても普段の臨床で応用可能だと思います。

1歩行分析が難しい理由

なぜ歩行分析が難しいのか?

大きな理由は「歩行が早い」ことと「多くを見よう」とすることが問題になる。

明らかに寝返りや起き上がりのような動作分析と比較しても歩行は「早い」。だからこの早さの中で多くを見ようとするから難しくなる。

ではどちらかを緩めて見よう。

歩行速度を落とす?

「あの〜ゆっくり歩いてください・・」なんて言えない^ ^

となると「多くを見よう」とする行為を緩めて見よう。

それが「立脚期」に注目するという歩行分析の方法だ。「遊脚期」はまず置いておこう。もっとシンプルに見る部分を絞るのだ!みる部分を減らして情報量を深くしていく。

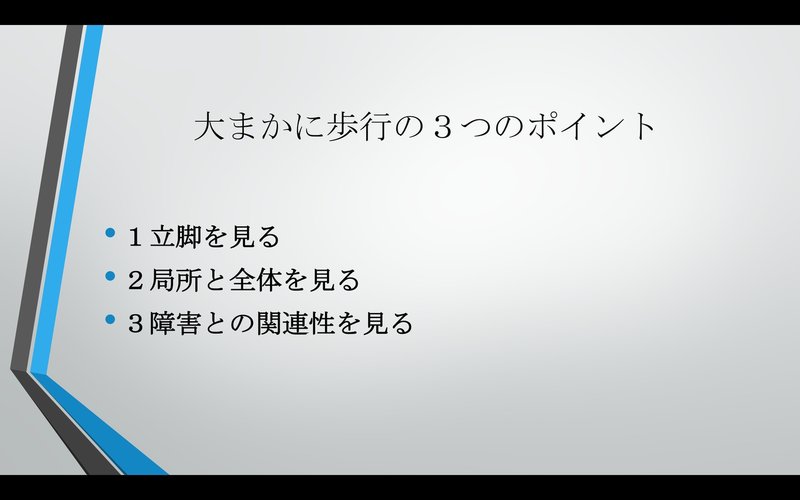

2歩行を簡単に見る3ステップ

これは僕のブログで書いたことだ。

1立脚期を見る

2局所→全体→局所を見る

3障害部位との関連性

それぞれをもっと細かく説明しよう!この3つ以外は最初の段階では無視しよう。できないものはできない。焦らない。できる部分から広げていけば絶対に歩行が分析できるようになるから^ ^

ちょっと学術的なところで歩行の決定因子を知っておきましょ。

<6種類の歩行決定因子>

1骨盤の回旋

2骨盤の傾き

3膝関節屈曲

4足関節の機構

5膝関節の機構

6骨盤の左右の移動

つまりこの6つの因子のどこかが崩れると歩行が崩れるというわけなのです。

ここから先は

¥ 1,980

理学療法士最大級のオンラインサロンFree PT salonを運営!知識・技術を学ぶのはもちろん、発信力をつけて、みんなとコラボしてプロダクトを作る!やりたいことを実現する場所!→http://reha-basic.net/free-pt-salon/