『戦争論』第二篇第二章「戦争の理論について」

この章は、これまでのギリシャ・ローマ時代からの戦争術の歴史を整理して「戦争の理論化というものが可能か、またどのようにして可能であるか」、という視点で書かれている。いわば、用兵思想史のさきがけのようなものであるといえる。また第一篇と深く関連しており重要な文章である。

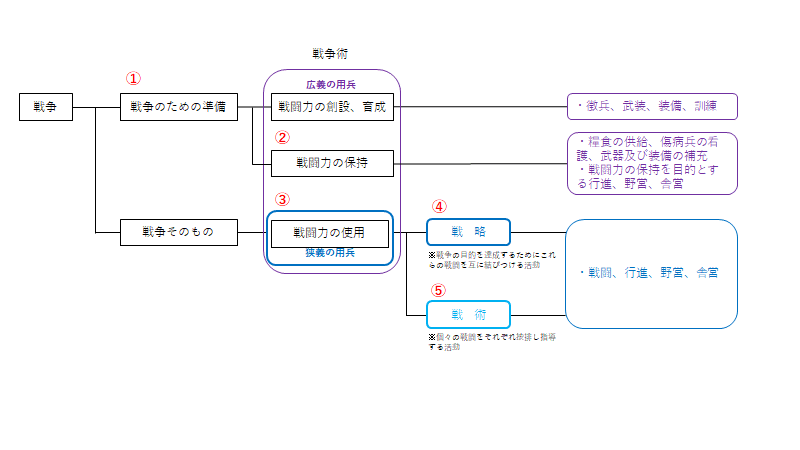

この章を理解する上で押さえておかなければならないのは第一章の整理区分を前提に話を進めていることである。

以下要約を行う。

かつて、古代及び中世の戦争において戦争術は戦争のための準備(①)を重視しており、戦闘力の使用、つまり用兵そのもの(③)は問題にされていなかった。用兵が初めて現れたのは攻城術においてであり、その後⑤戦術が出現する。しかし、「用兵」という言葉は当時は変名で現れたに過ぎず、それは各将帥の天禀にゆだねられていた。

しかし戦争に対する考察が積み重ねられていくうちに理論が必要となり、積極的な学説を立てる努力が行われたものの理論と実際の間に矛盾が生じていた。そこで、当時の理論家は理論を物的事象に限定し、兵数の優勢や軍隊の保持(②)、策源、内線などを挙げたが、これらの理論は一面的には進歩であるものの、総合的には軍事的行動を律する指定や規則としては使用に耐えない。なぜなら戦争とは物的量だけでなく精神的諸力との不断の交互作用だからである。

また、これらの(内線などの)規則は天才をみとめないが、天才の行動も理論の中に含まれなければならない。精神的な量を考察の対象にすると理論化が困難になるけれども無視できない、ため精神的諸力を考察に含めたものの積極的な学説は不可能な状況にあった。この理論化の困難を打開するためには二つの方法がある。一つは対象に即した区分を行うこと、二つ目は理論は積極的な学説、つまり行動に対する指定であることを求めないことである。これにより理論は可能となり、理論と実践の矛盾は解消する。

そこで戦争理論は目的と手段の性質を考察する。戦術の目的は勝利であり、戦術において手段を使用するときに戦闘に影響を及ぼすのは戦闘地域、戦闘開始の時刻、そして天候である。戦略にとって目的は講和であり戦闘の勝利は手段にすぎない。そこで戦略におけるこれらの目的と手段を研究して、それぞれの効果と相互関係の性質を明らかにする必要がある。この際、戦略の研究対象は戦史に求め、また手段の分析はそれらの手段を使用する際に、その手段の特性を考慮するところまででよい。

こういうやり方に従うと用兵に必要な知識が簡略化し、また将帥が学者である必要がないという理由が明らかになる。しかしここで現象との間に矛盾が生じ用兵を天賦の才能に帰そうとする傾向が生じたが、知性の大部分は後天的なものである。また軍事活動における知識は指揮官の地位に応じて異なる。加えて軍事活動に必要な知識は簡略であるが、この知識を実行に移すことは必ずしも容易ではない。

では、戦争において必要な知識とはいったい何なのであろうか。クラウゼヴィッツは以下のように述べている。

将帥は博識な戦史研究家であることを要しないし、また政治学者である必要もない、しかし彼は高次の政治状勢に精通し、内政並びに外交の根本方針、激動する国際的利害関係、国家の当面する諸問題、諸方面の責任ある地位で活躍している人物等を知悉し、かつ正しく判断せねばならない。将帥は精密な人間観察者であることを要しないし、また人間の性格を鋭く抉る分析者である必要もない。しかし彼は直属の部下達の性格、志操と為人、彼等にそれぞれ特有な欠点と長所とに通暁せねばならぬ。将帥は、車両の組立や火砲を牽く馬匹の繫駕がどのようなものであるかを知る必要はない。しかし彼は、種々な状況のもとで行われる一縦隊の行進にそれぞれ要するところの時間を正確に判定できねばならない。およそこれらの知識は、自然科学の公式や機械を援用したところで習得されうるものでない。この種の知識は、物事の考察と実生活とにおいて常に的確な判断の習練に努め、またこうして得られた正しい見解に則って才能をはたらかせることによってのみ獲得されるのである。

それだから上級指揮官の軍事的活動に必要な知識が格別にすぐれているのは、彼の独特の才能が考察によって、従ってまた研究と省察とによって獲得したものだからである。彼の独特の才能は、あたかも蜜蜂が花から蜜を吸うように、いわば精神的本能として実生活のさまざまな現象からその精髄だけを抽出することができる、つまり彼の知識は、考察と研究とのほかに、実生活からも獲得されるのである。豊富な実践的知識を含む生活は、ニュートンやオイレルを生みはしないだろうが、しかしコンデやフリードリヒ大王のような将帥の、いわば高次の軍事的計算に適する才能を涵養するのである。

それだから軍事的行動の精神的水準を保つために、現実に即しない博識や、また煩瑣で物の役に立たない知識に頼る必要はない。出群の将帥にして偏固な精神を持つ者は、未だ曽つて有ったためしがない。ところが下級の地位では極めて優秀なはたらきを示した指揮官が、いったん最高の地位に就くと、中位にも達しなかった例は数多くある、つまり彼等の精神のはたらきではもう間に合わなかったのである。それにまた将帥達のあいだでも、それぞれの命令権の及ぶ範囲の広狭に従って、精神のはたらきに差異のあることは言うまでもない。(上183-184p)

そしてこれらの知識は、更に行動の能力とならなければならない。

これがクラウゼヴィッツにおける用兵理論の課題の在り方と、その解決方法であった。

なお、用兵の理論化は戦術よりも戦略の方がより困難である。そのためクラウゼヴィッツは以下のように述べる。

それだから戦争の理論は、戦略において、また特に戦略の最高の業績を論じる個所で、事態を単に考察するにとどめ、あとは将帥自身がこの事態をみずから洞察するように仕向けるという遣り方に従う場合が、戦術の理論におけるよりも遥かに繁である。将帥がこうして得たところの洞察は、彼の全般的思考と融合して行動をいっそう容易かつ確実ならしめる、要するに彼のかかる洞察は、彼自身と不可分な一体と成り、これによって彼はいわゆる客観的真理なるものに服従することを拒否して憚らないのである。(上186p)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?