My Timeless Favs of 2010's: Part 9

81. Nicolas Perret & Silvia Ploner [Nýey] (Unfathomless / 2015)

Unfathomlessからもう1枚選ぼうと思って、かなり苦戦した。というのも、Tarabの[Strata]やPhilip Sulidaeの[Ramshead]など、単純に魅力的だと感じる点で選べばたくさん選択肢があったから。本作はアイスランドのほうにある群島をテーマに録音されていて、フィールド・レコーディングというよりはドキュメンタリー性をもった作品。風の音や島に関する語り、それらの音を巧みに配置させることによって生み出される展開によって、全体に「物語性」を感じさせる作品。フィールド・レコーディングやそれをベースとした作品でこれを感じる機会は少ない気がする。変にシンセの音が足されてアンビエント的になってしまったり、サウンド・アーカイヴのようになってしまったり。これに出会ってから「物語性」というものに強く興味がわいて、本作を結構聴き込んでは自分なりに分析した気がする。そういった点では、たぶん僕が今年発表した[Ulysses]にもある程度の影響を(潜在的に)与えた作品だと思う。

82. Nik Bärtsch's Mobile [Continuum] (ECM / 2016)

試聴: ECM Website / M1('Modul 29_14')

おそらく2004年発表の[AER]を下書きとして、それをアップデートさせたような作風の本作。その[AER]ではやや室内楽的な雰囲気があったものの、本作ではもはや機械のような雰囲気に。Nik Bärtsch本人のピアノもかなり機械的で、ドラムの刻むリズムの補佐のような役割。弦楽器とクラリネットがかろうじて少しメロディーを担当しているものの、全体で機能しているというべきか、ソロという概念がほぼ(というか全く?)ない。ないんです。ただミニマルな構造がグルグルらせん状に展開していくような感じ。ちょっと違うけれど、同じくECMからRalph Alessiが発表した[Imaginary Friends]もそれに似た雰囲気だった。この雰囲気はジャズのファンにどう聴こえるんでしょうかね?聴く人を選びそうだけど、僕の耳にはすんなりフィットしました。クラシック/現代音楽ファンのほうが反応が期待できる作品かも。

83. Oren Ambarchi, Jim O'Rourke, Keiji Haino [Tima Formosa] (Black Truffle / 2010)

灰野さんの演奏は何回か観ていて、ソロは好みではあるものの、逆にほかの人との演奏にはほとんど惹かれていない。たぶん灰野さんは常に「自分」を出していて、それを全力で相手にぶつけているように聞こえているからかもしれない。個性をぶつけ合っている演奏は観ていてハラハラするけど、それにまとまりのなさを感じて僕がついていけていない部分がたまにある。共通言語を失った人たちが収拾のつかない口論をしている、みたいな。でも本作はその数少ない例外で、全体をとおして抑制が効いているというべきか、アルバムを通して黙々と3人が同じ方向へ向かって進んでいっているように感じられた。最後の3曲目まで露骨なピークがないというのも凄い。この3人ならいつでも爆発できそうなのに、それをやらずに30分以上ためてからドンドンとドラムが入り込んでいって、いよいよ沸点に達する感じ。

(そんな意図は全くないのだけれど)何だかものすごく上から目線のコメントのように感じられるな…そんな気は毛頭ないのだけれど。申し訳ないです。

84. Pat Collins & Tadhg O'Sullivan [Silence/Sound] (Farpoint / 2015?)

益子にあるArt into Lifeさんで購入した本作、レーベル含めちゃんとした情報がほとんど見つからないんですよね(しかもArt into Lifeさんの商品ページがなくなってしまったので今では日本語の情報が皆無)。なのでリリース年とか曖昧です。本作はPat Collinsによる映像にTadhg O'Sullivanが音をつけたというものらしく、フィールド・レコーディングをベースとしながら、時々語りや会話、歌などが入り込むつくり。Farpointから発表されたものはCDだけ、つまり映像はない状態だけれど、目を閉じたとき風景が浮かんでくるような感じがする。このパートの最初に書いたNicolas PerretとSilvia Plonerによる[Nýey]にも近い雰囲気。Soundcloudで試聴もできるんですが、未聴の状態なら上のトレイラーを見たほうが雰囲気が伝わるかと思います。

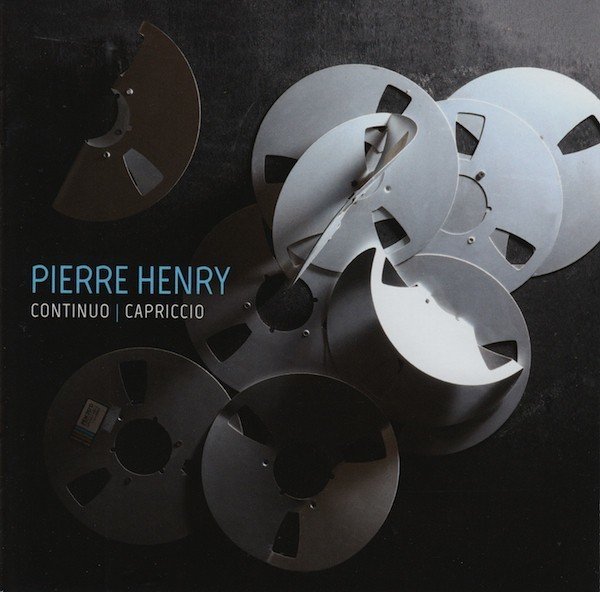

85. Pierre Henry [Continuo/Capriccio] (Decca / 2016)

試聴: M1('Continuo: Première Partie') / M2('Continuo: Deuxième Partie')

Pierre Henryの生前最後のアルバムとなるんでしょうか。Luc Ferrariと並ぶ、実験音楽界のおちゃめな録音おじいさん(このドキュメンタリー映像の冒頭を観てから勝手にそう思うようになった)。本作は「通奏低音」2パートと「気まぐれ」の計3曲から構成されていて、最初の「通奏低音」ではドラムや電子音のミニマルな反復が続きながら、だんだん激しくなっていく。素材をものすごく細かくして、反復させているのかな。色々な音が隠れているようにも感じられる。「気まぐれ」では色んな音がぐちゃぐちゃに鳴り続ける作品(ただ、音数は多くないのであまり騒がしい印象はない)。この人の作品のなかでも意外と結構シリアスな部類の音楽に感じられる。

86. Puce Mary [The Spiral] (Posh Isolation / 2016)

最近はEMSにて録音を行ったりPANからも作品を発表するようになって、かなり世界的に名前が知られている印象のあるノイズ・ミュージシャン、Puce Mary(本名Frederikke Hoffmeierとしても活動がある)。最初のころはモノラル録音されたカセットの作品が大半だったので、昔と今とでかなりサウンドの違いがある。本作はたぶんはじめてステレオで録音したとか言っていたような気がする作品(うろ覚え)。いわば「過渡期」ともいえる時期のものなので、アンダーグラウンドなカセット・レーベルから発表されるようながびがびのノイズっぽさもあるし、クリアーな電子音も聴くことができる。僕の耳からすると一番いいとこどりできた作品なんじゃないかな、と思ったり。

ところで、Sewer Electionとの共作[Masks Are Aids]には'Night Is a Trap'という曲があって、本作とのつながりがあるのかなあ、などと思った。そのあたり、どうなんでしょう?音は全然違うように聞こえるけれど…

87. Saåad [Verdaillon] (In Paradism / 2016)

去年出たKali Maloneの大作[The Sacrificial Code]を入れるかどうか、結構悩んだ。録音時の様子はこの動画から見ることができて、それと比較すると、Kali Maloneの作品はその当時に感じたインパクトというか、カタルシスのような体験には劣るなあ、と思って。それと、全体の構成や流れがとてもよくて、(月並みな単語だけど)ものすごく美しいと感じた。メシアンがオンド・マルトノに惹かれたり宗教音楽などでパイプ・オルガンが使われるのは、天国のような音のように聞こえたからなのだろうか。なーんて考えさせられてしまった。

88. Scott Allison & Ben Owen [Untitled (for Agnes Martin)] (winds measure/senufo editions / 2013)

Ben Owenや彼の運営するレーベルwinds measure recordingsには親近感がわくというか、自分が即興演奏をするときの音の質感に近しいものを感じる。不要な音は付け加えないし、余計な音はなるべくそぎ落とす。本作もその傾向は同じで、かなりピュアで尖った電子音が鳴り続けている。後半に電子音意外というかちょっと物音っぽい音が聞こえる場面もあるけれど、それぞれの曲単位でのミニマルな感じと、それを数曲まとめたときの全体の構成が美しいと思った。抽象的な作品を発表する画家、Agnes Martinの名前があるのも頷ける、言葉少なめできれいな作品です。ついでにBen Owenが10年代に発表した他の作品ではPhil Julianとの共作[Between Landing]も素晴らしかった。こちらは電子音が持続しながらゆるやかに強い音へと変化する作風で、電子音が緩やかに強度を増して強烈になっていく様子やそこに至るまでの音の繊細な変化のさせ方に僕はたぶん何らかの影響を受けたと思う。

89. Stephen O'Malley [Gruidés] (DDS / 2015)

試聴: Boomkat

Sunn O)))のStephen O'MalleyがDemdike Stareのレーベルから発表した本作。Sunn O)))として10年代の作品を評価するなら、Ulverと制作した[Terrestrials]が一番好みだったけれど、こちらのほうが圧倒的に存在感があったので。

本作で彼は依頼を受けてオーケストラのために「パンクでロックなもの」を作曲したらしいけれど(参照)、そりゃSunn O)))の人だよ?人選ミスでしょ。結果的には、現代音楽のようでいて、緊張感のある持続音にあふれた作品に仕上がっている。ただ、ものすごく抑えた感じの演奏が続いたり忘れた頃に突然爆発するような盛り上がりをみせる瞬間がやってきたりするのは彼の作品としては珍しいと感じているところで、オーケストラ(つまりギター1本ではない)で演奏することを想定してチャレンジした結果なのかな、と思った。

90. Tigran Hamasyan [Luys I Luso] (ECM / 2015)

試聴: ECM Website

ジャズ・ピアニストとして活動して、最近では映画音楽の制作にも携わり、多方面で活躍している彼。本作ではアルメニア?の宗教音楽/教会音楽を取り上げたとのことで、すごく優しく、そして神聖な雰囲気を漂わせている。原曲にピアノはなかったのかなと思わせる少し現代的なタッチにも聞こえるものの、声楽とのミスマッチ感はない、というより、彼のピアノによってむしろ独特な世界を築き上げたように感じた。実際の音楽におけるピアノの役割がどんなものかわからないけれど、ジャズと宗教音楽の難しい綱渡りをやってのけた感じがして印象的だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?