【番外編】追悼・上原正三さんはニライカナイへ行ったか

今月上旬、脚本家の上原正三さんの訃報に触れました。82歳でした。

当欄はもとより、文章やサイエンスに関わることをテーマとしておりますが、思い出を振り返るにつけ上原さんの伝えたかったことを今なお共有したいと感じるところがあり、この場で書くことにしました。従いまして、本稿は【番外編】とし、文章やサイエンスについては一切触れませんので、あらかじめおことわりしておきます。

ウルトラマンシリーズの脚本で知られる沖縄出身の上原さんには、筆者(弊社代表の堀江)は2006年に取材したことがあり、ウルトラマンや戦前戦後の沖縄の記憶などを訥々と語る姿を思い出しました。また、受話器の向こうの「はいはい、今度はどうしましたかな」という穏やかな声も耳によみがえりました。上原さんを取材して書いた原稿に上司のOKがなかなか出ず、追加取材のために何度も電話をかけなければならなかったのでした。同じ物書きのよしみなのか、気長に対応してくださいました。(文章を書く時はああしろこうしろと先生方に指南する私ですが、自分の原稿を書く時はやはり呻吟します)

取材は、ご自宅のあった東急田園都市線の駅近くの喫茶店で行いました。ウルトラマンのことや故郷の沖縄のこと、また同郷の盟友でウルトラマン生みの親のひとり金城哲夫(1976年に事故死。享年37歳)の思い出について伺いました。

取材当時の上原さんとのお話や、晩年に出版された「キジムナーkids」(2017年)を読むにつけ、上原さんが生涯をかけて描こうとしたのは常に故郷の沖縄の姿だったのだと感じます。

那覇市生まれの上原さんは映画が好きで、若い頃からシナリオライターを志していました。戦後に東京の大学を出ましたが、20代半ばに結核にかかり、沖縄に戻って4年ほど療養生活を送っています。病気が快方に向かい自由に動けるようになると、母親の財布からお金をくすねては、コザ(現沖縄市)に向かったそうです。米軍基地があり、周囲にはどぎついネオンの店が門前町のごとく並ぶコザ。戦争を生き延びた沖縄の女たちや男たちが、生きるためにそこに群がっていました。上原青年はそうした光景を目に焼き付けては、「いつかこの不条理をドラマにする」と誓っていたそうです。

同じ頃、東京でシナリオライターの仕事をしていた沖縄出身の金城哲夫と知り合います。金城から円谷プロに誘われますが、上原さん曰く「怪獣映画」を制作していた円谷プロでの仕事は、当初はさほど魅力的に感じられなかったそうです。上原さんが描こうとしていたのは、戦後の社会を正面から捉えたようなシリアスな作品だったからです。すでにこの頃、上原さんは社会性の強いドラマシナリオを発表してコンクールで入選するまでになっていました。

しかし、円谷プロでの仕事に関わるようになって間もなく、上原さんは意外なことに気づきます。「子ども番組は業界では『ジャリ番』と呼ばれていましてね、格下扱いだったのですが、沖縄の思いを挟み込む余地があることに気づいたのです。フィクションだからできたのですね」

上原さんは、「戦前も戦後もマイノリティーだった」沖縄を、怪獣に重ね合わせました。「怪獣使いと少年」(『帰ってきたウルトラマン』第33話)では、河原のあばら家に宇宙人と暮らす身寄りのない少年の姿を通して、異質であるというだけで攻撃の対象になったり、いじめられたりする人間社会の縮図をあぶり出しました。この時は、正義の味方であるはずのウルトラマンも無力でした。この作品については、上原さんの訃報と共に多数言及されていますので多くは書きませんが、円谷プロのウェブで特別公開(1月31日現在)されていましたのでご参考までに。

沖縄を描くという点においては、上原さんの中ではウルトラマンも例外ではなかったのです。上原さん流のウルトラマンの解釈は、「『ニライカナイ』からやって来た、力持ちで優しい巨人」とのことでした。

沖縄の人が夢見るニライカナイとは、海の彼方にあると信じられている理想郷のことで、度重なる台風などに苦しんできた歴史の中から生まれた信仰です。「金城哲夫は凄惨な沖縄戦のなかで逃げ惑いながら、強くて優しい巨人の存在を夢見たに違いないのです」。生来のストーリーテラーの、しかし素朴な語り口に耳を傾けながら、私は自分が知っていたウルトラマンとは少し違う存在をそこに感じました。

1945年3月、米軍が慶良間列島に上陸して、沖縄での地上戦が始まりました。上原家は当時、警察署長だった父が沖縄に残り、上原さん自身を含む子ども5人と母は、台湾次いで熊本で疎開生活を送っていました。前年のサイパン陥落に伴って沖縄での地上戦が現実味を帯びてくるのに伴い、政府は戦闘の際に民間人が妨げになるとみて、沖縄県民の県外への疎開を決めました。実際には、学童疎開に使われた対馬丸が魚雷を受けて撃沈される(1944年8月)などの情報が県民の間に伝わり、疎開は進みませんでした。そのような状況下で、上原さんの父のように警察官など公務員の家族は、県民の疎開を促す意味で率先することが求められていたのです。上原さんの父は沖縄戦から生還しますが、戦争中のことについては戦後もほとんど語らなかったそうです。

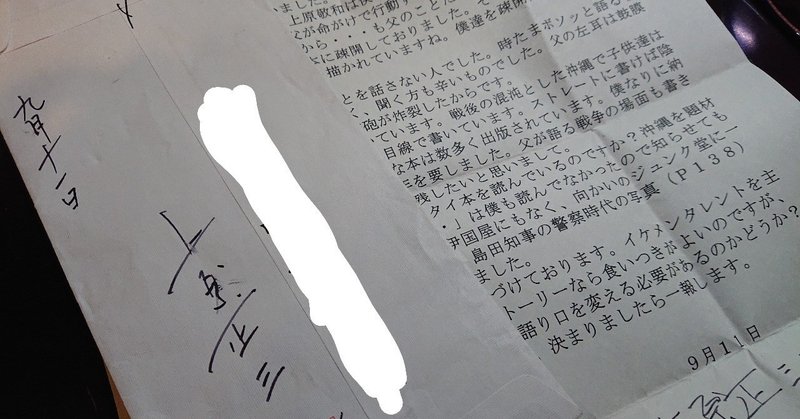

これには後日談があります。私が偶然に読んだ「沖縄の島守--内務官僚かく戦えり」(田村洋三著)という本の中に、「糸満署の上原(敬和)署長」という記述を見つけました。上原さんを取材した記事を掲載してから確か1年近く経っていましたが、「xxページに書かれているのは、ひょっとしてお父様のことではございませんか。人違いでないと良いのですが…」と迷いつつもお手紙を差し上げたところ、「僕の父です」とのお返事が届きました。手紙を受け取って、当時新宿にあったジュンク堂に急ぎ、入手されたとのことでした。

少し長くなりますが、手紙の一部を引用します。「戦火をくぐりぬけて会議場に到着するくだりは、父が命がけで行動する様子が伺えて感動しました。(中略)生前の父は、余り戦争のことを話さない人でした。時たまボソッと語る戦争時の話は悲惨極まりなく、聞く方も辛いものでした。父の左耳は鼓膜が破れていました。近くで艦砲が炸裂したからです」

「僕は今、自伝的な小説を書いています。戦後の混沌とした沖縄で子供達はどう生きたか? 小学4年生の目線で書いています。ストレートに書けば陰惨な戦後史になります。そんな本は数多く出版されています。僕なりに納得する語り口を探すのに10年を要しました。父が語る戦争の場面も書き込みました。父の証言を最小限残したいと思いまして」。終戦時、上原さんは確か小4だったと思います。

この「自伝的な小説」が、前述の「キジムナーkids」です。手紙をいただいた時期がすでに10年以上前で、その時点で10年かかっていたということですから、最終的には20年近くの歳月を要したことになります。

(※注・以下ネタバレ含む)10歳の「ぼく」や周りの友達は、戦争で浮浪者になった芸人のもとに即席芸人集団の「キジムナー」を結成します。「ハイサイ」。一行は、戦死した若者の葬式に、「これからヌチヌスージサビラーッ(命のお祝いですよ)」と闖入します。しめやかな葬儀の場で、初めのうちは激しい怒りを買いつつも、「我々はみんなカンポーヌ・クェーヌクサー(艦砲射撃に食い殺されないで生き残った者)です。(中略)だからこうしてお線香もあげられるのです。こんなめでたいことがありますか? めでたいめでたい」と家人や参列者を巻き込んでいきます。おのおのが沖縄戦の一部であることを描きながら、「陰惨な」だけでない語り口になっていました。その意味では、「怪獣使いと少年」とはかなりテイストが違っていました。単純な比較ではありますが。

現実の世界には、ウルトラマンのような強くて優しい正義のヒーローはなかなか現れませんし、私個人としては一つの大きな力に依存するということは好みません。しかし、上原さんはこうも言っていました。「みんな大きくなったら、それぞれがウルトラマンになる。そして小さくて弱い者の庇護者になるのですよ」。ご冥福をお祈りします。

(引用文献)

上原正三(2017)「キジムナーkids」現代書館

田村洋三(2003)「沖縄の島守-―内務官僚かく戦えり」中央公論新社

朝日新聞デジタル「上原正三さん死去」(https://www.asahi.com/articles/DA3S14320393.html, accessed on 9 January)