PORT: Performance or Theory #4 「時間をこねる」 | 渋革まろん

2022年2月19日(土)

第一部 13:00-13:30 / 第二部 13:30-14:30

第三部 14:30-15:30 / 第四部 15:30-18:00

第一部 13:00-13:30:「時間をこねる」とは

第二部 13:30-14:30 : たくみちゃん 2021年度活動報告

第三部 14:30-15:30:奥泉理佐子 2021年度活動報告

第四部 15:30-18:00:クロストーク

第四回目のPORTはたくみちゃん・奥泉理佐子のオーガナイズで、「時間をこねる」をテーマに開かれた。今回は四部制で、テーマの説明、たくみちゃん・奥泉理佐子のプレゼン、そして最後におなじみのクロストーク。インプロ(即興)をベースに映像とライヴのパフォーマンスを交差させるメディア横断的な作品を制作しているたくみちゃん、建築設計を専門とし、美術やパフォーマンスに関わる作品も発表してきた奥泉理佐子、まったく異なるバッググラウンドを持つ二人が「時間をこねる」をテーマにプレゼンテーション&トークを行った。クロスジャンルな「時間」と「身体」の荒波へ突っ込んでいった#4を振り返ろう。

第一部:「時間をこねる」とは

序:共通項としての「時間」

「時間をこねる」とはまたなんとも奇妙なタイトルだ。「時間」はこねられない。それは見ることも触れることもできない。秒針の運動やビートのリズムは感じられても、「時間」の「流れ」なんてものはいくら踏ん張っても感じられない……はずなのだが、そこがたくみちゃん&奥泉のメタファーマジック。「時間」に「こねる」という動詞をぶつけることで、まるであたかもこねこねくねくねできるような質感を与えるのだ。

第一部では、たくみちゃん・奥泉が「時間をこねる」というタイトルに決めた理由とその狙いを説明した。

たくみちゃん:パフォーマンスは即興的でインスタントな感じがするけど、建築が即興で立つことは基本的にないですよね。だけど「時間」を共通のキーワードにすることで、それぞれの分野の時間とは「別の時間」について話すための媒体にできるよねと話しました。

ここからパラフレーズされた「時間」の話題は以下の表のように作り手・受け手・素材性という三つの大枠で整理できる。今回のトークは両者の違いを際立たせることが目的ではないので、あくまでトピックの目安としてご参考いただければ幸い。

まず二人は「時間」を介した共通項として「スコア」と「図面」に注目した。「時間」の観点からすれば、スコア──本トークでは舞踊譜──はダンスを踊るための時間を書き記したものであり、建築の図面はいつか建てられるかもしれない時間を内包したものだ。どちらも〈いま・ここ〉ではない時点と場所において、あるフレームの時間を作動させる点で共通している。

奥泉:(スコアと図面は)今、目の前にあるものだけが全てじゃないという状態に共通点がある。「自分がいない場所の時間」について考えるきっかけにしたいと思いました。

次に、「受け手」の時間に関しては「見る側の時間の自由さっていうのを、いかにこねるか」という問題に共通項が見出された。最後に、ハラサオリから「なんで〈こねる〉なの?」と聞かれた二人は、

奥泉:例えば、引っ張る、長く伸ばすのような、伸び縮みする感覚も含まれるし、逆に「寝かせる」「ほっとく」みたいに、直接関わっていない時間もある。「時間をこねる」は、自分と作品の時間、作品と鑑賞者の時間など、時間との多様な関わり方を含む言葉だと思います。

たくみちゃん:パン生地は、能動的にこねた後でちょっと待つ時間がある。「こねる」にすると「時間」が「素材」になる感じも良かった。

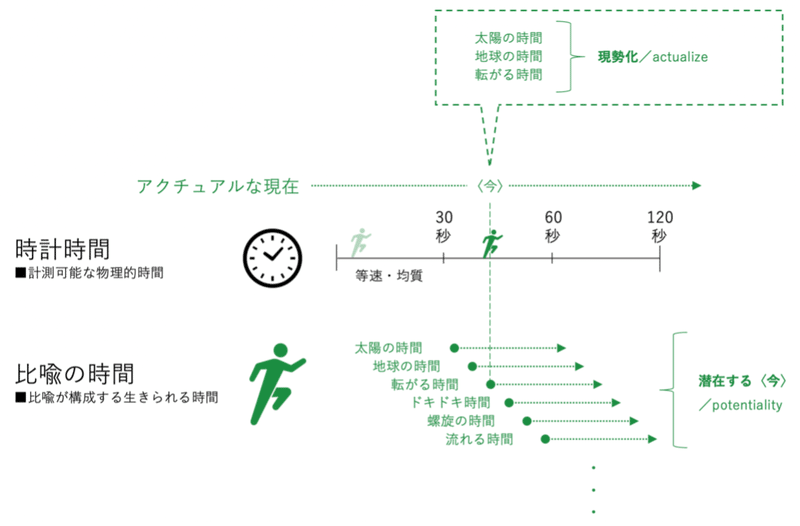

ここでは兎にも角にも「時間をこねる」という卓越した比喩表現に注目しておきたい。というのも──お気付きの通り──この「時間」は、客観的に計測されるものとは異なる意味で了解される時間性であるからだ。客観的な── 1秒・2秒・3秒と今の継起の連続からなる──尺度で数量化される時間は、伸びたり縮んだりするような主観的に経験される時間の質を持ち合わせていない。これをさしあたり次のように対比させておこう。

「楽しい時間はあっという間に過ぎてしまう」と表現されるように、各人の中を流れている「主観的な時間」は「客観的な時間」とは独立した内的時間を構成している。ただ、今回のレポートでは普遍的な尺度として数量化された“時計時間”と、身体的に生きられる時間としての“比喩の時間”を対比させる構図を提示しておきたい。というのも両者に共通しているのは「比喩」を通して時間にアプローチする制作の方法であると思われるからだ。

佐藤信夫は『レトリック感覚』という著書で比喩を含むレトリックの表現を説得の技術でも美的装飾でもない、「発見的認識の造形」であるとの見方を打ち出している。

比喩=転義のさまざまの型の分類(直喩、隠喩、換喩、提喩など)を、古典レトリックは、効果的で印象的な言語表現の技巧、つまり説得と美のための手管として研究してきた。しかし私は、それらの分類が、結果的には、当の研究者たちの意図しなかったような、新しい認識を産出し造形する型の探求にもなっていた……ということに着目してきたつもりである *1 。

比喩を通じて、わたしたちは新たな相貌のもとで世界を認識する。比喩の定立とは新しい世界認識の産出である、ということだ。そんな佐藤からすれば「時計の時間」もまた時間を表象する多種多様な比喩のひとつであり、たまたま(便利だから?)圧倒的多数の人間が合意している支配的かつ最大公約数的な共同比喩であるに過ぎない。ゆえに、

……積み木のように小石のように堆積して行くできごとの集塊としての時間、または、できごとの連鎖としての、その数珠玉のかぞえかたとしての時間、自転車の車輪のようにころがって行く時間、螺旋形の時間、リズムとしての時間、という具合に、ほとんど無数と呼びたいほどの比喩(あるいは認識)が成立するわけで、それゆえ、その比喩の数だけの、単純な時間論が成立する勘定だ。 *2

比喩の時間は独自の認識と独自の生きられる世界を構成し、その観点から経験される時間の質を生み出してゆく。原理的に、比喩の数だけ成立する時間はアクチュアルな現在にいくつも同時に現れることが可能である。それは無数に潜在しており、発見されるたびごとに新たな時間の質を現実化する。

もちろん時間の捉え方が比喩の観点からのみ眺められるわけではないだろう。ただ、活動報告のプレゼンは「時間」の主題と深く関わりながら、あくまでもクリエイションの一側面という性格を持つため、以下のレポートでは必ずしも「時間」の論点を主題的に取り上げていない。「時計時間/比喩の時間」の図式をさしあたりの補助線にして、それぞれの「時間論」の含意を読み取っていただければと思う。

第二部:たくみちゃんプレゼンテーション

作品の再定義

2019年以後のたくみちゃんの活動は、PORTへの応答によって動かされてきた、と言っても過言ではなさそうだ。そもそも、たくみちゃんがアーティストピット(PORTの前身)に参加した目的は、「インプロの方法論の言語化と共有」だった。しかし、そこでビジュアルアートの文脈におけるパフォーマンスでは「即興」がただの平凡な前提だと言われたことにショックを受け、「なにをもって作品とするか」という問いにぶち当たったのだと言う。

たくみちゃん:その中で進んでいったのが、作品を自分から切り離していくこと。インプロヴィゼーションは「人間」と「作品」を切り離しづらい。それをどうやったら切り離せるか。

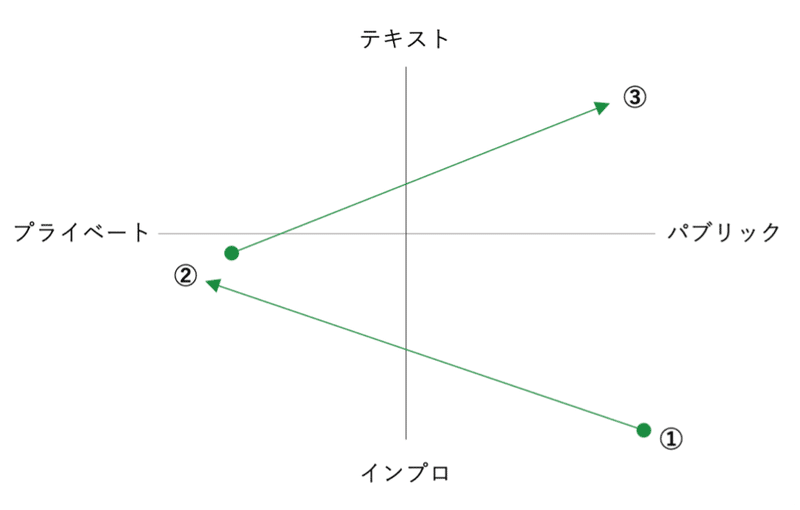

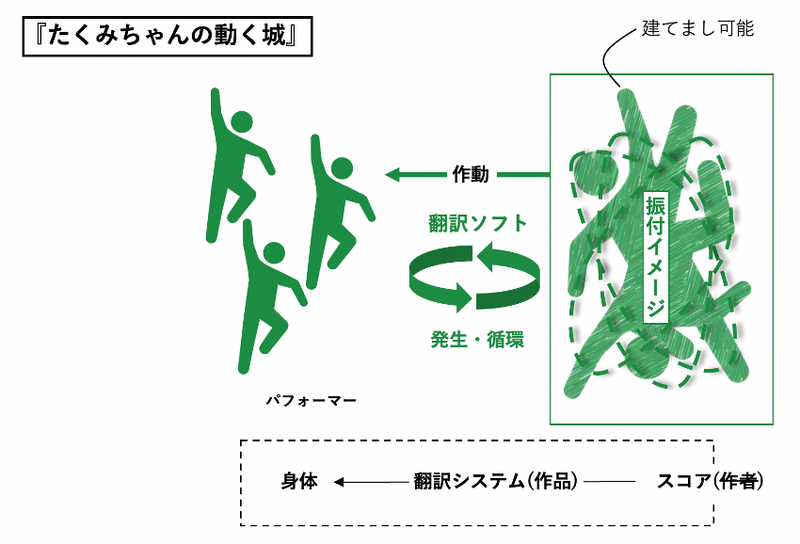

「作品の定義」はメンター兼板書役の大谷能生の作品論を背景に、今年度のPORTでも主要なトピックのひとつになっており、第二回のトークでは武本とハラが作品化の要件として「反復可能/再演可能な構造」を挙げていた。ただ、たくみちゃんの場合は「反復可能な構造」を設計するというより──その視点も共有しつつ──「自分から作品を分離する」に「作品化」の力点が置かれていた印象がある。それというのも、たくみちゃんは「インプロ」を通じて「作品と作者が分離不可能な表現を追求してきた」からだ。たくみちゃんがホワイトボードに描いた次の図を見て欲しい。

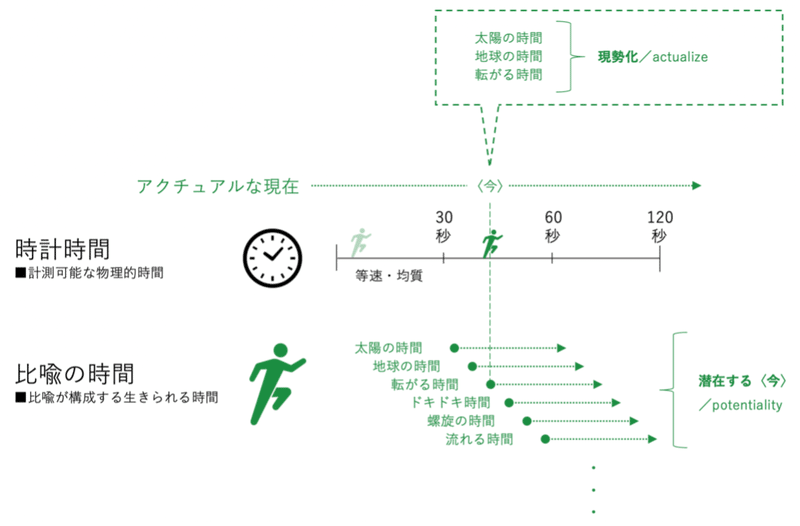

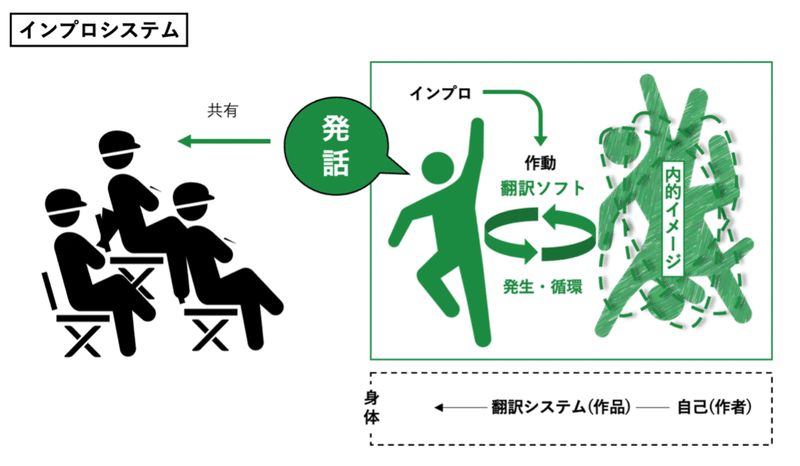

これはアーティストピットの大谷のワークで作成されたもので、たくみちゃんのインプロ実践を「プライベート─パブリック」「インプロ─テキスト」の座標軸に落とし込んでいる。アーティストピットの実施内容をまとめたドキュメントブックではプライベートとパブリックの関係に次のような注釈が加えられる。

身体の状態に伴って生まれる内的イメージを捕えて(private)、言葉を発話することにより観客と共有する(public)。この過程にある身体の状態と発話を見世物として成立させることに最近は注力している。

つまり、たくみちゃんはイメージを言葉に、言葉をイメージに翻訳する身体/状態の生成を、あるいはそれを作動させるシステムを「インプロ」と呼んでいる。いわば、ここでインプロする身体とは、自己の内的イメージを共有可能な言葉に変換する“翻訳ソフト”である。それゆえに内的イメージの源泉である「自己」(作者)からそれを翻訳するシステムとしての「インプロする身体」(作品)を切り離すことはできない。

けれども今回の発表のキーワードは「手渡すこと」。アーティストピット以後のたくみちゃんは自分専用のインプロシステムを他者が使用可能な形に切り離していった。以下の①・②がインプロシステムを確立する時期、③がアーティストピット以後にインプロシステムの分離を試行していった時期に該当する。

①インプロ×パブリック:身体の機微を見せずに速射砲のように言葉を発話していく

②インプロ×プライベート:明確な意味として伝わらない言葉をポツポツと伝えていく

③テキスト×パブリック:自分から作品を分離する

さて、それではたくみちゃんが取り組んだ三作品の概要をたどりながら、どのように「自己」を「作品」から分離させていったのかを見ていこう。先に結論を述べるならば、以下の図のように分離の方法を変奏していったというのが、筆者の整理になる。

A.『ー (dash)』

[Contrail(コントレイル)、2021年]

B.『たくみちゃんの動く城』

[SCOOL、2021年]

C.『100分間のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する』

[2020-2021、Contrail・PARA・諏訪大社]

以下、ややあいまいな“言い淀み”の含まれる──それだけ複雑なクリエイションを実践している──プレゼンの意図を正確に記述できているかわからないところはあるが、筆者なりに理解した内容をお伝えしていこう。

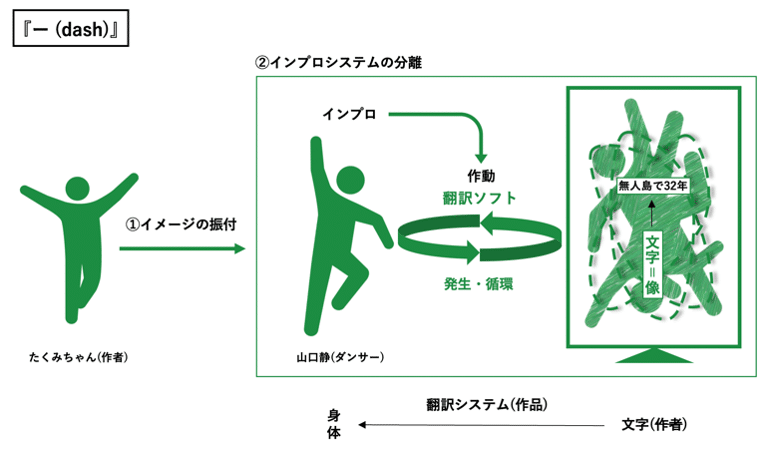

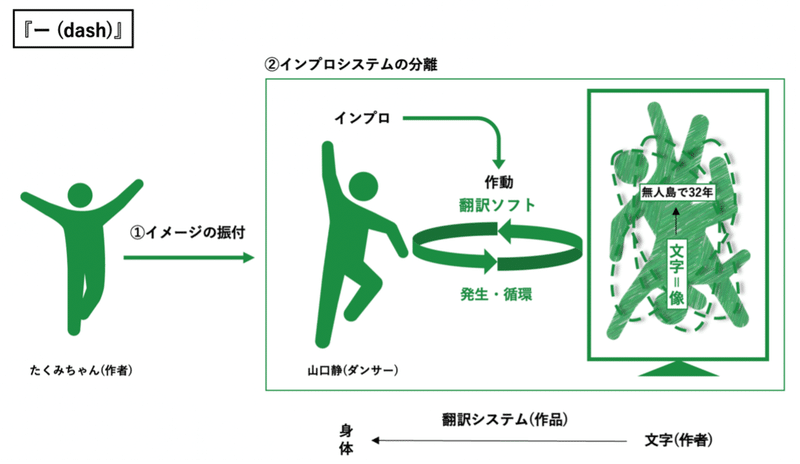

A.『ー (dash)』/インプロシステムの分離

(写真 ©コムラマイ)

たくみちゃん:この作品ではすごくゆっくり動くCG映像をモーショングラフィックスで作成しています。最初は物体の映像に見えますが、動いていくと、だんだん言葉として読めるようになっていく。ある波形を持った音が言葉として人に伝わるっていう普通の出来事を、ものすごく長い時間に引き延ばして扱った作品です。

2021年2月にContrailで上演された『ー (dash)』は、PORT2020で試作した作品のアップデート版。「無人島で32年」「今」「今は今日になった」などの文字を3DCGで造形し、意味を表象する透明な媒体であることをやめた文字/エクリチュール(これを文字=像と表記しておこう)としてテレビモニタに超スローモーションで映し出した。さらに共演者の山口静に、「文字=像」と身体を同期させるように動いて欲しいと伝えたのだという(ちなみにPORT2020で指摘された映像とパフォーマンスのどちらを見たらいいかわからないというコメントに対して、身体と映像を有機的に結びつける同期の方法によって応答したと了解可能であり、その意味でも本作は名実ともにアップデートされている)。

このように「作品」と「作者」を切り離す試みは、たんにパフォーマンスを他者に依頼した(自分からパフォーマンスを切り離した)だけに見えるかもしれない。しかし重要なのは作品=インプロシステムそのものを自己から切り離して自律させたことにある。

つまり、たくみちゃんはイメージの発生源であった「自己」を、超スローモーションで出現してくる「文字=像」に置き換え、自らの身体と一体化していたインプロシステムを他者が使用可能なイメージの翻訳装置/形式として自律させた。この翻訳が行われるプロセスについてたくみちゃんは、次のように述べている。

たくみちゃん:「パフォーマーがゆっくり動いている映像をじっと見ていると、だんだん読めるようになっていく」を体現したいと思いました。それも毎回、初めて読めるようになる。それを自分のなかの出来事にする、つまり映像─文字に身体を同期させる。それをどう見せるかっていう作品なんです。

「初めて読める」は文字を読めているという思い込みの解体でもある。母語ゆえに読める、これは生得的な言語だから自然に意味がわかる、そのような母語に根ざした自然主義の外に立つこと。インプロ=翻訳システムの使用は、“異語”に翻訳された母語の再読──初めて読める──という出来事を生む。

また、たくみちゃんは自身で「イメージの振付」と呼んでいる作業を通じて、「でっかい隕石みたいなのが落ちてきて、シーソーの反対側に座っていた自分がその重みによって立つ」「後ろ向きに電車に乗ってる感じで立つ」など、文字=像の再読を賦活するイメージを山口に手渡した。こうすることで、いわばインプロシステムの動力源となるエネルギーを山口に供給した、と言えるだろう。

以上をまとめるならば、たくみちゃんは①イメージの振付、②インプロシステムの分離(イメージの発生源を文字映像に外化する)といった二重の操作を通じて、「作品」を作者から自律させることを試みた。

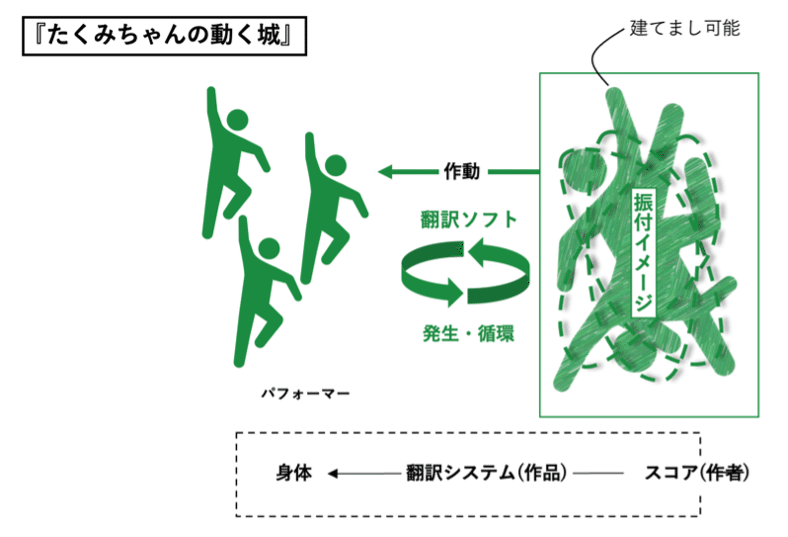

B.『たくみちゃんの動く城』/建て増しされるスコア

(写真 ©中川周)

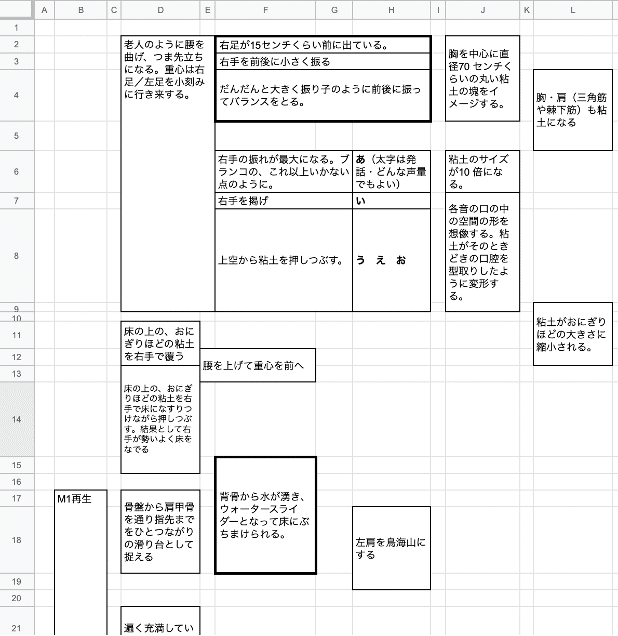

『たくみちゃんの動く城』は、記譜法のリサーチや勉強会を通じて4人のダンサー・振付家が独自のダンススコアを作成し、ソロ作品を発表するというダンスプロジェクト『無駄な時間の記録』にて上演された。スコアというテキストを基にした本作は、プレゼンされた三作品の中で最もストレートに作者/作品の分離を行っているように見えるが、それはテクスト(スコア)を切り離して自律させましたという水準に留まるものではない。スコアの形式にEXCEL (正確にはGoogleスプレットシートだが冗長になるのでEXCEL表記にする)が使われたのである。

プレゼンのたくみちゃんは、このEXCELを参照しながら記録映像のパフォーマンスにコメントしていった。

たくみちゃん:「遍く充満している素粒子を全部お尻に集めたらそこだけが重くなる」が始まると、「起き上がりこぼしのようにしゃがみになる」、それから「身体の質が粘土」になって、「手びねりのように身体を360度の外周から、均等に鉛直軸に向かけて押される」で立ち上がります。で、ここは「体の粘土状態を解除して、手の甲側からゆっくり右手を腰の高さまで下ろす」まで来ていますね。

呉宮百合香のレビューで「部位ごとに異なるイメージを割り振り、全てを同時再生する」「複数タイムラインの同時再生」と評されるように *3 、本作のパフォーマンスはひとつひとつのイメージ──比喩の時間──を複層的に組み合わせることで成立している。たくみちゃんにとってもこれほど厳密にスコア通りのパフォーマンスするのは初めての経験だったとのことで、「横一列に並んだ振付を同時にやりながら、上から下に進む流れを身体の中に起こしていくことを今までで一番緻密にやりました」とその苦労を語っていた。

そして、こうした“複数タイムラインの同時再生”のパフォーマンスを支えるのが、EXCELの記譜法を用いた“建て増し“の発想である。

たくみちゃん:『たくみちゃんの動く城』はワークショップ講座「杖をつくる」で発表したクレイアニメのインプロパフォーマンスをもとにしています。でも使っているのは最初の一分くらいで、それをベースにして今度は机上で新しいセルを加えたりしながら、続きのセルを「積んで」いきました。いわば「建て増し」のように作った作品です。

「セル」という単位を持つEXCELの形式を最大限に活用するたくみちゃんのスコアは、振付のイメージをひとつの単位=ブロックとして通時的な縦軸と共時的な横軸の任意の箇所に付け加えたり、入れ替えたり、組み合わせたりしながら“建て増し”ていくことができる。逆に言えば、EXCELの形式に即した記譜法によって、本作はパフォーマンスの過渡的な生成という切れ目のない連続量をセルのグリッドに配置される離散的なデジタル量に変換し、“建て増し”=編集可能な情報として扱うことを可能にした。

たくみちゃん:スコアに書く方法そのものが内容を生成していくようなアプローチって言うこともできるかなと。……記譜法自体が内容を生成するみたいなことが、今回紹介できるポイントとしてあると思います。

たとえば、ある時点で書かれた戯曲や楽譜、インストラクションの内容は、適時の改訂やアレンジを施されることがあったとしても、基本的には一定不変のテクストとしてアーカイブされる。しかし、EXCELを用いた“建て増しの方法“は、初めから同一のテクストによって完結する全体性を想定していない。なにしろセルのブロックはどんどん増やして(減らして)いける。“鳥の目”ならぬ“アリの目”とも言うべきEXCELの記譜法は、新しい振付の情報を追加したり、結合したり、組み換えたりしながら──作品の全体は不確定なまま──次々と振付のアーカイブを“建て増し”ていく。こうして、スコアはいつでも──HDに保存された映像素材のように──増殖・編集・修正可能な生成状態を保持し続けることになる。

したがって、ここでもたくみちゃんはたんにテクスト(スコア)を作品として切り離しましたということではなく、連想の網の目を張り巡らせる自己の内的イメージを、建て増し的に増殖していく振付イメージのスコアに置換することで、インプロシステムそのものを他者が使用可能なスコアとして自己から分離したと言えるだろう。

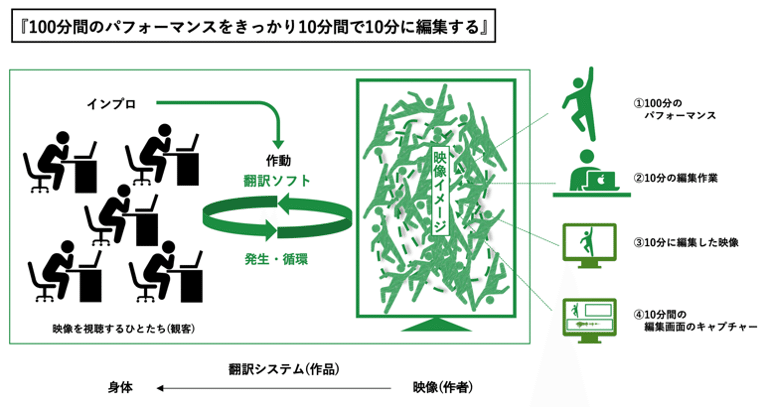

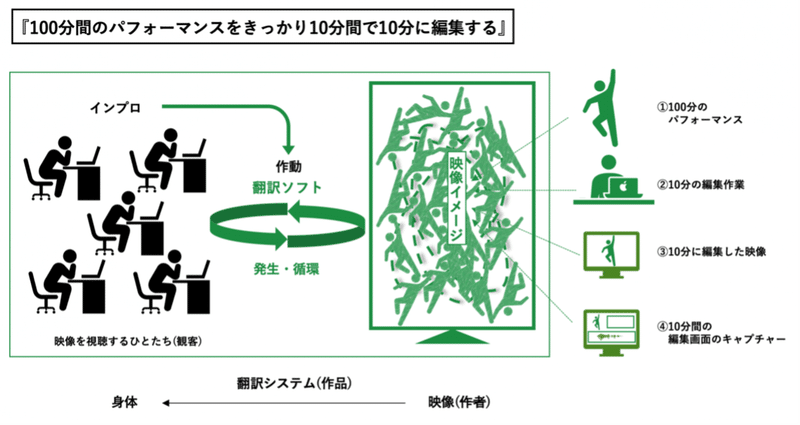

C.『100分間のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する』/映像のパフォーマンス

さて、ここまでのプレゼン内容でアーティストピット以後のたくみちゃんの方法論(インプロシステムの自律)が、驚くほど首尾一貫していることを了解できると思う。“生身の肉体”の熱い(暑苦しい)パッションを強調しているように見えるたくみちゃんのパフォーマンスは、意外なほど(?)醒めている。つまりシステマティックに構造化されている。

また、PORTメンバーは身体を媒体/素材とした芸術表現を行う点で共通しているが、その中でもたくみちゃんは身体を映像のように扱う。いや、「ように」ではなく、身体を映像として扱うと言ったほうが適切かもしれない。たくみちゃんの芸術実践には、“映像編集”と“身体編集”の区別がない。どちらも編集(モンタージュ/コラージュ)によって無数の意味を産出するデジタル情報(データ)の集積として扱われる。

だとするならば、その逆も言えるし、可能なのではないか? 身体を映像として扱うように、映像を身体として扱うこともできるのではないか? そんな逆転の発想を実演したのが、オンラインパフォーマンスとして制作された『100分間のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する』である。

プレゼンでは次のように本作のメカニズムが説明された。いわく、たくみちゃんは100分間のパフォーマンスを行い、それを10分間で編集し、10分の映像作品にする。完成した作品は画面上で四分割され、次の四つの映像が同時再生される。

左上:100分のパフォーマンスを10倍速で再生した映像

右上:100分のパフォーマンスを10分に編集するたくみちゃんを映した映像

右下:100分のパフォーマンスを10分に編集した映像

左下:100分のパフォーマンスを10分に編集する映像編集ソフトの画面をキャプチャーした映像

左上と右下は実際に撮影された映像の「10倍速」と「10分編集」、右上と左下は編集作業をする「たくみちゃん」と「画面キャプチャー」と対称的なセットで構造化されている。いわば、『たくみちゃんの動く城』における「タイムラインの同時再生」を今度は身体ではなく映像で遂行してみせたというわけである。

では、その狙いは何だろうか?

たくみちゃん:少し前に、パフォーマンスの本質にあるのは、身体の問題じゃなくて、情報の問題なんだと仮定してみることができるかもしれないと思ったんです。遠隔でパフォーマティブなことができるとしたら情報が重要な因子になる。……(この作品は)ネット上で「映像がパフォーマンスする」みたいなことを実験できないかなと思って作ったものなんですね。

たくみちゃんが「映像のパフォーマンス」──「映像の即興/インプロ」とおそらく実態に即した呼び方にしたほうがよりその特異さが際立つかもしれないが──を実現するために何をしたのか、それを理解するためには本作におけるインプロシステムの位置を確認するのが手っ取り早い。だいたい下図のようなイメージになるだろう。

つまり、本作でインプロシステムに接続されるのは、画面の前の視聴者、“あなた”である。

たくみちゃん:画面の向こう側には見てる人の身体がある。(他の誰でもなく)その人がシーク再生をするんです。……それをこうやって見ている時間の上でも、四つある映像のどれをいまこの瞬間に見るかという目線の上でも、見る側には(自分から映像に関わる)選択肢があります。

つまり、映像のパフォーマンスで目を向けるべきは視聴者=観客である。ごく素朴に言って、インプロの価値の源泉はパフォーマンスの一回性に求められる。けれど、観客のアクチュアルな関わりがなければそれが成立しないのもまた確かだろう。観客自身がチケットを買い、電車に乗り、劇場に行き、客席に座り、パフォーマンスから新たな世界の見方を塑造するという一連の即興的行為が上演という出来事を作り出している。この意味で、パフォーマンスの一回性を担保する即興の主体はパフォーマーというより観客だ。

「映像のパフォーマンス」は、ライブのステージというよりも観客の身体に上演の起こりうる場所を見出す。そうすることで観客のアクチュアル=即興的な関与が(確率的に)起こりうる状況の設計を企てる。

さしあたりそのように考えられるのだとすれば、本作は視聴者が能動的に意味を見出す、あるいは模倣的にシンクロする、そうした瞬間が確率的に起こりうる状態=出来事を引き起こすために、四つの映像をひとつの画面に並べ、感覚、意味、比喩、情動、リズム、エネルギーの情報を滅茶苦茶に過剰飽和させたのではないだろうか。

インプロシステムの変遷に沿って述べるならば、本作は「自己の内的イメージ」を「過剰飽和する映像イメージ」に変換することで──身体の、ではなく──“映像のパフォーマンス”を成立させたと言える。そこで重要な役割を担うのが、超高速の編集パフォーマンスである。

たくみちゃん:これは100分間のパフォーマンスをやってんだけどそれを撮影して「編集」もパフォーマンスだっていうのはここで結構はっきり提示してるわけですね。

本来は何時間も(何日も?)かかる編集作業を10分間に圧縮することで、意識的な選択の余地を減らし、なかば無意識の選択をたくみちゃんは編集作業に練り込もうとする。これはシュルレアリスムの自動記述──意識の統御を外し、現実に潜在する無意識を露呈させる「速度」の実験──を編集のパフォーマンスに応用したものだと見ることができる。巌谷國士によれば、シュルレアリスムの自動記述では、記述の速度を上げていくと「シュザンヌの硬い茎、無用さ、とくにオマール海老の協会つきの風の木の村」のように、主語も動詞もない物だけが脈絡なくつながっているオブジェの世界が出現するという *4 。たくみちゃんの本作はこの脈絡なきオブジェの世界によく似ている。

実際、タイムラインの同時再生は、たくみちゃんの編集した10分間の映像に潜む複数の時間、つまり映像の無意識を露呈させる効果がある。しかも、それら複数のタイムラインは、感覚、意味、情動、リズム……の相互干渉によって、それぞれの映像の脈絡を断ち切り、時計時間の直線的進行を逸脱した連想的な比喩のネットワークを自生させていく。

こうしてたくみちゃんは、自己の無意識に沈殿する“内的イメージ”を“映像イメージ”に置き換え、それを視聴する観客の身体がインプロシステムに接続される回路を作ろうとした。わたしたちは本作の試行をそのように了解できるだろう。

C-2.ADAMバージョン/出来事としてのリサーチ

『100分間のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する』のメカニズムを説明した後、たくみちゃんは同シリーズの「Contrailバージョン」、「PARAバージョン」、「諏訪大社バージョン」、「ADAMバージョン」についてプレゼンしていった *5 。すべて詳述はできないが、視聴者=観客の身体に働きかける試みとして、ADAMバージョンに触れておこう。

台北パフォーミングアーツセンター(ADAM)の「Rehearsing (for) the Future」──移動が制限された状況でどのようなイメージを創り出すことができるかを課題にしたリサーチプログラム──に参加したたくみちゃんは、『per / re form』というタイトルで「日の出から日の入りまでのパフォーマンスをきっかり1時間で1時間に編集する」パフォーマンス&映像のクリエイションに臨んだ。

そこでたくみちゃんは、事前に本格的な台湾でのちまきの作り方を料理教室に通って習得し、日の出の時刻から一軒家のオルタナティブスペース・PARAの台所で「ちまき」を仕込んで来場者に振る舞った。また、居間の机には台湾の観光ガイドや関連本を並べ、玄関口あたりには、父親や祖母と台湾のつながりを示す模型や書道の作品を展示。ちまきをモチーフにしたライブドローイングやパフォーマンスなども行い、それを撮影して1時間の映像に編集した。クロストークではADAMバージョンのコンセプトが次のように説明された。

たくみちゃん:台湾に行ったことのない自分には台湾を表現する必然性がない。でも最低限、台湾のことを想像して「行きたがる」──「行きたい」ではなく──はできるんじゃないかと考えて、周囲の人に取材したり、「ちまき」の作り方を習いに行ったりしました。(PARAでは)三時間ぐらいかけてちまちを作り、台湾には一家に一台ある電鍋──湯煎する鍋──でスープを作って振る舞いました。

ADAMのプログラムで求められていたのは、リサーチ内容の発表だ。しかし、たくみちゃんが選んだプレゼンの方法はリサーチのパフォーマンス化であった。なぜ「ちまき」や「父・祖母と台湾の関わり」を紹介するのではなく、つまり台湾についてリサーチした内容をプレゼンテーションするのではなく、リサーチのプレゼンをパフォーマンス化した映像作品を発表するという特殊な形式を取ったのだろうか?

先程、映像のパフォーマンスは、観客の身体を上演の起こりうる場所として想定していると述べた。おそらく、それと同じように、たくみちゃんは自身の身体をリサーチという出来事が起こりうる場所として想定している。

たくみちゃん:本来は制作の外部に位置づけられるリサーチや撮影行為をパフォーマンスを撮影する時間のなかに入れてしまうことをやりたかった。

つまりリサーチは対象に関する知識を得ること──パフォーマンス/制作の外部──ではなく、パフォーマンスを通じて何らかの感性的ないし身体的な知を産出する行為であるという観点にたくみちゃんは立っている。そして実際に、日本という場所で文化的に構築された身体の習慣や感覚を変容させる出来事──台湾のことを想像して行きたがる身体になる──として台湾のリサーチを実演してみせた。

この映像作品の視聴者は、ただたんに台湾リサーチのドキュメントを見るのではない。おそらく、右上のたくみちゃんが映像を編集しているように、あなたもこの映像をいままさに即興で“編集”しながら台湾のリサーチ=出来事を生み出してみませんかと誘われている。自分の身体を通じて抽象的な概念である「台湾」という場所にアクチュアルな想像の回路を開いてみませんか、と。

そのとき、日本という場所に居る(たくみちゃんの)身体と、台湾に居るかもしれない誰かの身体、そして視聴者の身体が想像的に重なり合い、体内化された文化や習慣、アイデンティティが相互翻訳される磁場のようなものが形成されるのかもしれない。たとえば、次のようなシーンで象徴的に。

たくみちゃん:太陽が重要なモチーフだから、この場面でも太陽を探しています。でも見当たらなかったので、たまたま見つけたラッキーストライクのタバコを拾って、大きな紙に描いたちまきのドローイングに重ねて「梅干しおにぎりにする」をやりました。このときは即興的にギャグでやったんですけど、やっぱり日の丸は日本の国旗に見えてしまう。だから編集の段階で、編集に意志を持たせて、その部分だけ逆再生しています。

「編集に意志を持たせた」、つまりこの場面を、たくみちゃんは自動記述的な無意識の回路で処理できなかった。歴史の忘却を忘却したわたしたちが無意識に振るう政治的暴力を先鋭的にあぶり出してしまうからだ。のちのクロストークで小林は次のように指摘する。

小林:台湾リサーチのパフォーマンスで、「ちまき」に「梅干し」が入っておにぎりになる話があったじゃない。あのときにこう「くだらないけど」みたいに言ってたけれど、あのくだらなさはくだらないままでいいのか、どうなんだろう……ということが結構気になった。……台湾のプロジェクトのためのリサーチとして入ってきたとき、その「くだらなさ」は真剣なものになるような気がして。

偶然に重ね合わされたイメージが文化・国家間の歴史的な軋みやズレ、彼我の乖離を浮上させる。相互翻訳の磁場を形成するとは、文化的な他者を日本化することではもちろんなく、このような仕方で相互交通のズレや軋みを身体化・顕在化するアクチュアルな回路を開くことだろう。それでは実際に身体的な相互翻訳の回路が開かれうるかどうかは、You Tubeにアップされている本作をぜひ目撃して確かめて欲しい。

■「per / re form」 https://www.youtube.com/watch?v=8fgjmbzpL8k&t=0s

■「ADAM「Rehearsing (for) the Future」におけるオンライン最終プレゼンテーション」http://adam.tpac-taipei.org/en/browsingCT.aspx?id=20

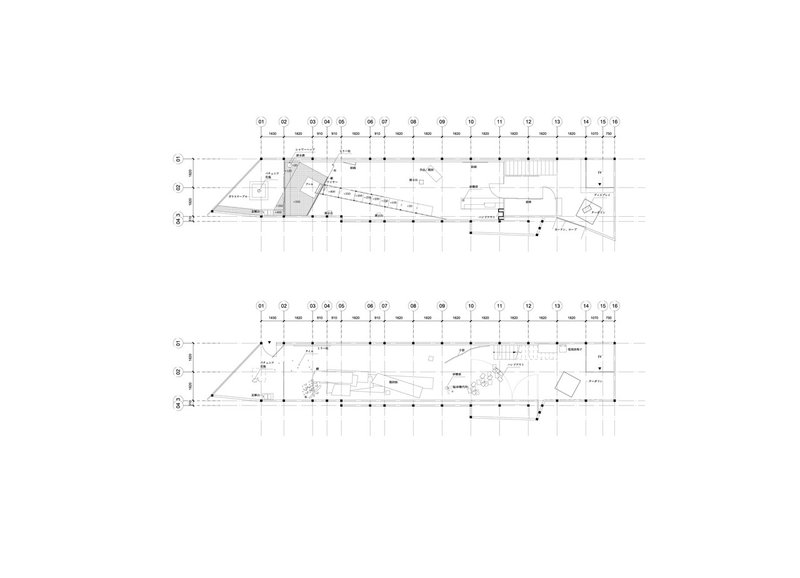

第三部:奥泉理佐子プレゼンテーション

建築設計を専門とする奥泉理佐子は、東京を拠点に美術作品の制作や展示の空間設計を手掛けてきた。東京藝術大学院建築専攻修士課程を卒業後は、京都の建築事務所に勤務し、現在に至っている。そこで奥泉は「今日はいま働いている事務所での仕事の話はできないので、それより前の自分の活動を中心に話せたらいいかなと思います」と前置きを入れた上で、

01 世界はつねに動いている

02 再生速度に手をくわえる

03 架空の時間と現実の空間

04 重さのある身体と、空間の接地時間について

という四つのパートに分けて、これまで関わってきた作品・プロジェクトについて発表していった。

01 世界はつねに動いている

最初に、奥泉は2016年にポルトガルのリスボンで撮影した世界的に有名な建築家であるアルヴァロ・シザの建築を紹介した。注目すべきポイントは建築そのものではなく、身体と目線の動きに合わせて建築もまた“動いている”ことの発見である。

奥泉:大規模な建築物は一望して視界に収めることが絶対にできない。自分が動いている範囲だけが見えてくる。……建築は静かに止まっているという認識が強いかもしれないけど、自分の動きに対して追従するし、自分が見ていないあいだは思い出せなかったりする。だからすごく動画っぽいなと思っています。

もう一度、動画を再生した奥泉は、カメラの動きに合わせて揺れる建築、波の動き、空を飛ぶ鳥、ゆっくり往復するゴンドラの動きに注意を促しながら、急にゴンドラが止まった瞬間に起きた「他のものが動いている」という発見を強調する。

奥泉:世界の中で普通にあるものたち──自分も、自分以外も──は常にうごめいている。建築も静かにそこにあるだけじゃないっていうのを急に実感してしまった瞬間でした。

さらに奥泉は、アルヴァロ・シザの建築を撮影したもうひとつの動画を再生する。そこにはカメラを持って歩いていると急に65mの長大な奥行きが現れるという光景が映されている。

奥泉:最初はとても近くに合っていたピントが、急に65m先のすごく深いところまで伸びる。距離がワーッと伸びるのが気持ちがいいなと思って何度も往復する。そんなことをしているうちに、空間体験は、一回きりじゃなくて、二度三度再生できるんだなと思い始めました。

こうして、奥泉のなかに「自分が空間の再生装置になる」という発想が芽生えていく。

02 再生速度に手をくわえる

人が移動することで空間も動く、それは人が空間を再生しているからだ。奥泉は再生装置という比喩を介して、建築の新しい見方をわたしたちに伝えている。また、再生装置の比喩は、空間の「再生速度」を認識する視座を開くものである。

空間の再生速度がコントロールされる体験として、奥泉はリゾート建築の名手であるジェフリー・バワの手掛けたホテルを取り上げた。このホテルでは、一番見せたい風景の再生速度を“遅くする”という時間のコントロールが仕掛けられていたのだという。

奥泉:鬱蒼とした森の中に、それぞれ形の違う客室が点在しているホテルです。森の中に入っていくと、芝生のように設えられた場所が見えてきて、その先に人の頭の彫刻がある。さらにそのまま進むと、少し暗い場所に入っていきます。そこには進行方向に背中を向けるような形でベンチが置かれていて、座るとまた別の建物が見えてくる。ホテルの方針として、一度このベンチに座って休んでもらって荷物を預けるというプロセスが必ず入ります。ここでさっきの芝生のことを忘れかけて、もう一度、順路の進行方向に歩いていくと、また頭の彫刻が見えてくるから「さっき見たものだな」と思って一瞬その彫刻に目線が奪われる。目線を奪われているあいだに、その左側、まだ自分が見ていない方向にわーっと(美しい)景色が広がっていて、私たちはその景色に数秒遅れて気がつくことになる。

ホテルまでの道のりに散りばめられたモメントは、来訪者の時間と意識をコントロールする。そうすることで彼/女は、今まで気づけなかった風景に遅れて出会う。風景に出会うまでの時間の遅れが、風景の“価値”を高めるのである。

03-1 架空の時間と現実の空間

奥泉は空間の時間操作という観点を踏まえ、今度はそれをどのように作品の中で思考/試行したのかを、二つの作品を通して明らかにしていった。一つ目は2019年、美術家・大岩雄典の個展『Slow Actor』(スローアクター)の会場構成。 二つ目は2021年、鳥取県にある「jig theater」という小さな映画館の会場構成/空間設計。両作品のプレゼンから、奥泉が辿った時間のスケールの変化を読み取ることができるだろう。

大岩雄典の個展『Slow Actor』は、「二階に設らえられている美術空間がすべて二階に落下する」という特徴を持つ展示空間だった。二階では作品を普通に展示しているが、一階は全てが落下して壊れた後の、廃墟のような空間になっている。この空間構成を奥泉は漫画の2コマに喩える。上のコマ(階)は前の時間で、下のコマ(階)は後の時間、けれど目線を自由に使える漫画とは違って、建築物は一階からしか入れないので、鑑賞者は壊れた状態からしか見ることができない。でも二階に上がると綺麗に戻っている。そしてまた帰るときには一階を通らないといけないから、展示物が壊れることを止められない。そういう捻じくれた時間と空間の接触に面白みがあったと奥泉は言う。

こうした枠組みのなかで、奥泉は「展示空間の中に面白いシークエンス──空間の中での一連の体験──を作ってほしい」と依頼され、鑑賞者と見ているものとの関係が上手くチューニングできない状態がひたすら繰り返される空間を設計した。

奥泉:展示空間にある大きなカウンターが邪魔をして、めちゃくちゃ狭くなっている場所に、人の身長くらいある大きな絵をかける。本当はもう少し距離を取って眺めたいけど、それができない。諦めて次に進もうとすると、カウンターの角に文字が合って、向こうに回り込んでいる。それを追っていくとハンドアウトが置いてある位置に誘導される。そこからは先ほどの大きな絵とちょうどいい距離を取れる。でも、カウンターがあるから、絵の下の方は見えない。

面白いので、もうひとつの例も。

奥泉:階段を上ると、ちょうど目線の高さに壁にかかっている絵が見える。そこからはすごく見やすいけれど、絵の中に書いてあるちっちゃい文字を読もうとすると、階段を降りて近づくしかない。……作品を見た気分になりきれないから、常に見逃してるような感じになる。作品との距離よりも空間によって誘導される感覚の方が強くて、ずっとぐるぐる歩いてしまう。でもそうしているうちに、例えば階段の上り下りをしているうちに、身体が疲れてくる。そこに身体の側の状況が出てくる。

リゾートホテルの事例で言及されていた時間操作が、ここでは鑑賞者のチューニングを少しずつ狂わせ、常にどこか不快な状態に留まり続けるように仕向ける操作として使われている。いわば身体が再生する空間の盤面を傷つけ、それを鳴らすと必ずノイズが乗ってしまう状態、と言えるだろうか。ともかく、そのようにして奥泉は、鑑賞者の内観/生きられる時間の質を操作する。しかし、それは鑑賞者を「目だけの存在」にするホワイトキューブの制度的な空間性を前提にしていたからこそ可能になったと奥泉は振り返る。

奥泉:そもそも美術展示は鑑賞して全体を見ようとかそういう意識が最初にあるものだし、ホワイトキューブで身体を一旦括弧に入れて、身体の重さをなかったことにしているからこそできた話で、そうではない通常の建築空間の場合に、どういうことが出来るかなとも考えました。

つまり、違和を喚起し続けることで“身体の重さ”を再認させるこの方法は「応用が利かない」。しかし、次に紹介された「jig theater」のプロジェクトでは、むしろ展示のようなフィクションの枠組みが取り外された生活や場所、人生に付随して否応なく続いてしまう重みのある身体に目が向けられることになる。

03-2 重さのある身体と、空間の接地時間について

「jig theater」は、鳥取県の湯梨浜町にある東郷池の近く、旧桜小学校跡の教室にミニシアターを作るプロジェクト。企画の主催は、濱口竜介監督の『ハッピーアワー』の出演者でもある柴田修兵とパートナーの三宅優子。奥泉が柴田と知り合ったきっかけは、『ハッピーアワー』の長い感想文を送って大阪まで会いに行ったことだという。それから数年後、鳥取に移住することにした柴田からいつか映画館を作りたいのでそのときに設計をお願いしたいと依頼を受ける。

そして昨年、プレイベントを実施する運びになり、奥泉は会場設計を引き受けることにしたが、文化芸術活動の予算を活用するために急遽決断したイベントだったこともあり、ハッピーアワーのような長い映画のための客席にしてはかなり低予算であることに悩まされたという。

奥泉:ただ、そういうかなり苦しい条件のプロジェクトであっても、どうしてもやってみたいと思う理由がありました。ひとつは『風櫃の少年』という映画を教えてもらったこと。映画を見せてやると言われた不良少年たちが、ビルの一室に連れて行かれると、廃墟の大きく欠損した壁から景色がワッと見えているシーンが出てきます。……もうひとつは『ミツバチのささやき』を紹介されたこと。移動映画館が出てきて、田舎町のひとたちが小さな椅子とかを持ち寄って見に来るイメージ。こういうものとして映画館を捉えるのであれば、一緒に考えられることがあるんじゃないかっていう期待、根幹にあるものは通底しているという感覚があって、やってみようと思いました。

そこで奥泉は限られた予算のなかでも出来ることを考えて、まず客席のひな壇を作るために、通常は倉庫などの荷役作業で使われる「パレット」というすのこ状の板を大量に購入した。1枚500円のパレットで、人2人が座ることのできる段差ができる。けれどもまだ問題はある。『ハッピーアワー』の上演時間は5時間超。はじめてこの映画館に来る町の人に身体が辛いと思わせたらダメだろうというので、予算の大半をクッションに使った。また、施工の時間も5日ほどしかないので縫製して綺麗なものを置くなどもできない。そこで実際の施工では、バレットを組んで、剥き出しの素材のままのクッションを置いていくかたちをとった。

奥泉:普通に考えたらクッションの端っこを見せておくみたいなことって、どんどんボロボロになっちゃうからできないけど、今の条件だったら見せたまま置いとくってこともできるんじゃないかみたいな話になりました。それと今後、本格的な映画館をやる可能性はあるから、原材料を割とそのまま置いとくみたいなあり方が一番ふさわしいんじゃないかと思って。……例えばすぐに解体できることとか、組み立て直すことも一応できる状態とか、あと材料を必要以上に細かく切らないとか、そういうことを考えて、ラグジュアリーっぽいけどすごいラフみたいな見た目を目指しました。

もうひとつ、空間設計の重要な要素に会場のロケーションがある。

奥泉:映画館は暗幕を巡らせて、映画に集中できる環境にしなくちゃいけないし、暗幕もできれば動かない方が密閉しやすいんだけども、池が近くにある会場のロケーションを見たときに、絶対に最後に暗幕を開けて現実の世界と繋げることをしたいと思いました。なので、それに合わせて5時間17分の終わりを決める。日の入りギリギリで映画が終わるようにしました。これは上手くいきすぎて、演出っぽくなってむしろ恥ずかしいくらいでしたが、このときは町に引っ越してきた最初のタイミングだから、わざとらしいくらい劇的になっても、こういった時間が必要だったなと思いました。

太陽の時間を映画の上映に組み込む発想は、「もっと大きな時間」に関係しそうな気配がある。ともかく奥泉は、このプロジェクトもひとつの契機にして、美術展のように枠付けられた時間を超えた生活や人生、地球のようなスケールの時間との関係について思考を巡らせていくことになる。

04 私と作品の時間、もしくはもっと大きな時間の話

jig theaterの紹介は「私と作品の時間、もしくはもっと大きな時間の話」に発展していった。「Slow Actor」のような美術展の場合は会期が決まっており、その場に来る人の体験にだけ責任を持てばよかったが、「jig theater」は奥泉がプロジェクトを離れたあとも柴田らの生活とともに続いていく。それゆえに「他者の人生に自分がちょっと一緒に乗ってる」感じがしたのだという。

実際、jig theaterは地域に根ざした時間を作り出しているようである。たとえば、jig theaterの会場は東郷池の川の水が氾濫したとき、避難所という全く別の用途で使われた。また、別の部屋に移された観客席は柴田らの手で再構成され、背もたれがより使いやすいように改良された。ミニシアターもプレイベントで終わることなく、何ヶ月かに一度のペースで上映が続き、都内であれば限られた人人しか知らないような映画を町の人みんなが割と見ているような面白い状況も生まれている。クロストークの話で文脈は違うのだが、三野から「内容の話が聞きたい」と尋ねられた奥泉は、他者の人生に乗る感じを、ストーリーという言葉で表現している。

奥泉:展示内容や上映内容とは別に、彼らが移住しているというストーリーがあると思います。……そこの距離というか、それも人の人生にどこまで乗れるかという話なんですけど、作品に付随する情報たちのなかから、どこまでを自分の制作と言っていいのかは割と常に気になっていること。

柴田らのjig theaterには固有のストーリーがある。建築家の立場で、他者の人生=ストーリーにどれくらいの距離感で関わるのか/関われるのか。こうした課題は、建築事務所に勤務して働き始めた自身の境遇の変化とも関係してくる。

奥泉:最近、仕事を始めて思うのは、例えば家を買うことには何度も繰り返せないという制約があります。……家を考えることは、だれか別の人の人生の老いて死ぬまでの時間と隣合わせだと考えると、『Slow Actor』みたいにズブズブに入り込んで一緒にやるとかは身体も心も持たないなって。

上演/上映/展示の時間は、実際的にも心理的にもある程度の長さで区切りをつけられる。どこかで終りが来る。もちろん、人生も死という終わりがあると言えばそうだが、生活の時間はそれら諸々のフィクションを経験するための土台を提供するものであり、上演/上映/展示の時間を超えて続いていく。だから例えば『Slow Actor』と同じように、「住む人を終始不快にさせる家」に面白みを感じることは難しい。「生活」という土台を崩してしまうからだ。他方で、奥泉は「生活」や「人生」が時間のスケールを規定する最終的な物差しであるとする見方を超えて、より大きな時間に眼差しを向けようとする。

奥泉:冒頭で見せた建築の横ではずっと波が動いていました。自分がいなくなったとして、さらに建築がそこからなくなったとして、それでもまだ継続している時間があることを考えられるとすごくいいんじゃないか。自分がいなくなる、そして彼らの生活は続くみたいなスケールを超えたところに大事なものがある気がしていて。

時間を捉えるスケールの変遷に応じて、『Slow Actor』に参加していた時とは、フィクションと非フィクションないし非日常と日常の捉え方も変化した。クロストークで、たくみちゃんと「時間の捉え方」の話題になり、

奥泉:フィクションにおける時間、上演の時間と「Slow Actor」みたいな展示の時間はわりかし似ていると思っています。パッケージされた時間を繰り返せる、言い換えれば日常から離れたところに「置く」ことができるものだと思っています。私がいま考えているのは、フィクションを日常に引っ張り込むのにどうしたらいいんだろうということです。その方法を見つけられていない。

それゆえ、フィクションを体験する間の時間についての常識的な見方が反転することになる。

奥泉:今回話してないけど、美術作品を作っていた時期がありました。映像、展示物、グラフィック的な写真をメディアに用いた作品。それってどちらかというと人をその時間拘束するみたいな感覚はもう少し強くて。ある人をその瞬間捕まえておくことを建築の力として信じてたのかな。……あるモノがその人の体験を捕まえるみたいな感覚で捉えたけど、意外とそうではなくて、捕まえてない間の人の時間について考えなければいけないっていうのに気付いてしまった。作品に対して、吸い寄せられてない間があるっていうことを、ちょっと考えたいなという気持ちが最近あります。

作品は人を捕まえる。であるならば、「捕まえていない間の人の時間」とはどのような時間だろうか? これは極めて魅力的な問いであるように思う。あるいは、人を捕まえない作品もあるのだろうか? 誰であっても兎にも角にも作品で人を捕まえようとはするのだ。もちろん、「捕まえていない間の時間」という比喩を通して、わたしたちは〈今〉に潜伏していた新たな時間の質を発見し、それを現実に生きてみることができる。この問いから生きられる世界は、いまだ未来に開かれたままであることに筆者はワクワクさせられる。

第四部:クロストーク

議論の詳細には立ち入らず、いくつかのコメントをピックアップしていこう。まず、たくみちゃんと奥泉の「時間」に対峙する感覚の違いについて。

たくみちゃん:自分は時間が人間の存在とセットになっている。取り替えのきかない人間が実存することと時間が存在することはセットになっていて、人間の複数性は時間の複数性でもあると考えています。そこをひとつの手がかりにして、作品制作にアプローチしています。

それに対して奥泉。

奥泉:日常の時間は生きている間の時間とワンセットだと思っています。たくみちゃんが言ってくれた時間の複数性、たくみちゃんの時間があり、私の時間があり、見ている人それぞれの時間があって、各人が死んだらその時間は終わる感覚があった。それが変わってきている。今までは「自分が知覚をやめたら世界はなくなる」感覚が強かったけど、それは作品に対峙する感覚だったのかなと思っていて、動き続ける波のように地球全体の大きな時間が繰り返されていると考えた時、やっぱり個々の時間もあるけど、大きな時間に対して接地点を持っているだけみたいなイメージがあって。個人の時間の他にもっと巨大なものがあるんじゃないかっていう感覚が今は強くなっています。大きな円に少し触れて、間借りしている、みたいな。

それぞれの発表に関して。

武本は奥泉の建築の話を通じて、たくみちゃんの“建て増し”をイメージしやすくなったとコメント。jig theaterで背もたれの改良に取り組んだのも“建て増し”的で、予算というテキストからこうした作業が生まれていったのはとてもパフォーマティブ。

ハラは二人のプレゼンテーションが「時間をこねる」を体現していたとコメント。言い淀むことを恐れずに「淀むまで待つ」ところが面白いたくみちゃんのプレゼンと、淀みのない心地良い時間が流れていた奥泉のプレゼンは対称的で、そこに翻弄されてすごく身体をこねられた4時間半。たくみちゃんの『ー (dash)』は映像とダンサーを共存させることで、ダンサーの内観がノイズとして入ってくると指摘。たくみちゃんの語彙で言えば、映像とダンサーのどちらにも身体的に同期してしまって、どちらにフォーカスを当てればいいのかわからなくなる、ということ。映像と自分の関係だけで満足できちゃう。

小林は、まず『たくみちゃんの動く城』を見た時に、「分離」というより「分身」を感じたとコメント。壁に映された影で、たくみちゃんが「分身」しているように見える。『ー (dash)』の文字(イメージ)とテキスト(意味)も「分身」として見ることができる。身体的な離れ方もいろいろ混ざっていて面白い。『100分間のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する』は編集の時間も交えると、タイトルを裏切って110分になる曖昧さがたくみちゃんらしくて良い。二人の話し方も「〜みたいな感じ」という終わり方をしていて、その曖昧さを感じれたのがすごく良かった。

奥泉に対しては、展示会場を出た後にも見える「花」を目撃したときの「現実」は「外」なのかどうかを問いかける。「僕はパフォーマンスしてるときも『現実』のような感じがあるから、そういうところの違いというか、中にいることが非現実であるっていう前提で進んでいくのか気になった」。奥泉の応答は「フィクションと現実が接触している感覚。外からも見えている敷地のなかのベランダと花、それと普通の外部道路の気積が隣接してしまっている状態」。また、パフォーマンスしているあいだも現実という小林の見方が面白いと返答した。

三野は、今年度のPORT全体を通じて、いくつかのフレーム──「抽象的な観客/具体的な観客」、「わたしたち/あなた」、「フィクション/ノンフィクション」、「美的なもの/社会的なもの」──を変奏しながら問いかけてきた「形式/内容」のトピック、すなわち「その形式でどういう内容の意味や関係を作り出そうとしているんですか?」といったことを問題にする。たくみちゃんは、『ー (dash)』だと「月が綺麗ですね」を読めるようになることがテクスト的な内容だと返答。『たくみちゃんの動く城』と『100分間のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する』はあまり内容がなかった。でも、ADAMバージョンでは「内容」を避けて通れなくなった。

奥泉は、建築という分野の立場上、内容は切り離す態度を取ってきたと返答。jig theaterであれば、映画の内容と関係なく建築が成立している状態が大切。ただ、今はそう言い切れなくなった。ある意味では柴田さんの共同制作者になっていた。「建築空間について一緒に考える他者がいるっていうのは、(相手にとっても)スイッチにはなるんかなと思ってて」。いまの自分が大切だと思うのは、ある人が自分の人生の時間やお金をかけていることに対して、「幸せ」にすることを目指すより「不幸」にしないこと。お金、時間、体力の使い方、どの程度負荷をかけるかを決める。パレットを3階まで運ぶ無茶をしたほうがいいのかどうか判断してコントロールする役目。

奥泉:たとえばその人が映画館を作ると決めたときに、その内容の中で、どういうふうに夢を見れる可能性があるのか探す。そういう役目なんだろうなっていうのは、最近すごく素朴に思ってることですね。だからそういう意味では、内容と一緒にいるっていう感じは前より強くなってます。面白い構造を作る、あるいは面白い形式を作ればいいのですっていう立場ではいられないと思っています。

たくみちゃんからの質問:時間をどう捉えている?

最後に、たくみちゃんからの三つの質問に対する回答を短くまとめておこう。

①時間についてどう捉えているか

②素材と構造の関係をどう捉えているか

③ 「これは〇〇だ」と言えるようになるポイントはどこか

武本は、見た人の時間軸を変化させるパフォーマンスをしていると回答。「すごいゆっくりと動いてたと思ったけど、気づいたらめっちゃ遠くに動いてたように人の意識を変える。建築で身体感覚をダイレクトに変える操作に近い」。毎日の上演の場合は、10年・20年・30年スパンの感覚で「生活の時間軸」が中心にくる。

ハラは、内容と構造を往復した結果の副産物が「時間」であると回答。「最初と終わりをどう結ぶかという構造とその内容を往復している間に生まれる副産物が自分にとっての『時間』だと思う」。ダンスの素材は生きた人間だから、素材から行動/パフォーマンスが立ち上がることは自然。

小林は、時間はパフォーマンスの素材であると回答。「自分で時間を決めることがパフォーマンスのコンセプトになっている。まずは目的のために『時間』を設定する。その時間によってきっと目的も変わるし、自分の身体も変わるし、ゴールも変わるし、観客にこういうふうな感覚を味わってほしいっていうことも変わっていく」。また、パフォーマンスをしている最中に「今はこれとこれをやったから何分くらい経った」と時間を感じれてると思うと落ち着く感覚があるという。「これは〇〇だ」に関しては、「この人は〇〇だ」と言われることが大切とコメント。学生時代にパフォーマンスを始めて友達から「彼はパフォーマンスアーティストだよ」と言われて、みんなを引き留めることができた。「始めは身近な他者だったけど、パフォーマンスアートをやることでどんどんそれが社会になって、地球になって……」。好きな音楽で誰かを引き留めようとするのに近い感覚。他者を引き留めようとすることが「〇〇」の共通点。

三野は、「これは〇〇だ」をめちゃくちゃ使うと回答。写真や舞台をメディアとして使った作品を作る時に、「これは〇〇だ」と見立てないと誰にもわかってもらえない感覚がある。「これは〇〇ということにしておこう」と仮説的なものとを定位した状態で創作を進めていく。時間も見立てのなかで使う。「写真は動かないけど、上演は動く。そのときに、写真の中で動き続けることにしようとか、舞台の中で写真のように止めてみることにしようとか……当てはめたときにどう見えるのかを考える。それを表現の進め方として意識しています」。

結び

最後にたくみちゃんから、「時間っていうキーワードを切り口にしていろんな話ができたのですごい良かったなと思います。ありがとうございます」と締めの言葉。また、今回で2021年度のPORTは最終回。そこでハラからPORTを総括するあいさつがあり、今年度のPORTは幕引きとなった。

ハラ:前身のアーティストピットから数えて3年間、PORTをやらせていただきました。この3年は──もちろん狙ってないんですけど──コロナ前後を含む3年間になりました。身体を扱う我々の共通の敵が出てくるみたいな展開になったのは、いま振り返ればドラマチックだったかなと思います。今年は通常運転になり、また普遍的なトピックに戻ってきた感じがありました。来年度の予定は決まっていないけど、またやりたいなという気持ちです。というわけで、今年度のPORTは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

*1:佐藤信夫『レトリック感覚』、講談社学術文庫、1992年、p.215。

*2:佐藤信夫『レトリックの記号論』、講談社学術文庫、1993年、p.127。

*3:http://kamimuramegumi.info/muda\_review\_kuremiya/

*4:巖谷國士『シュルレアリスムとは何か』、ちくま学芸文庫、2002年、p.47。

*5:「Contrailバージョン」と「諏訪大社バージョン」に関しては、筆者によるレビューがある。Contrailバージョン(https://r3.responding.jp/discursive-arena/marron-shibukawa/)、諏訪大社バージョン(http://borderlands.responding.jp)。

渋革まろん

批評。「チェルフィッチュ(ズ)の系譜学」でゲンロン佐々木敦批評再生塾第三期最優秀賞を受賞。最近の論考に「『パフォーマンス・アート』というあいまいな吹き溜まりに寄せて──『STILLLIVE: CONTACTCONTRADICTION』とコロナ渦における身体の試行/思考」、「〈家族〉を夢見るのは誰?──ハラサオリの〈父〉と男装」(「Dance New Air 2020->21」webサイト)、「灯を消すな──劇場の《手前》で、あるいは?」(『悲劇喜劇』2022年03月号)などがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?