コロナ危機 ここからどこへ?――不合理な経済システムの「断捨離」が必要(本田浩邦)

本田浩邦(経済学者)

コロナの流れは「帰らざる河」

先日、今年の春に退職した同僚の先輩教員に電話した。

「先生どうしてます? いま現役の大学教員は遠隔授業の準備で大変ですよ。先生はゼミだけの非常勤になられて、よかったですね」

「いやあ、そうなんだ。オレなんかパソコンできないから、とてもじゃないけどついていけなかったよ。それにしても、授業が終わったら自由に居酒屋に行けたころが懐かしいよな」

居酒屋通いの話は別にして、いま全国、いやおそらくは全世界の教員が、自分の授業のあり方を見つめ直しているはずである。

なにより、リモートの授業でかなりのことができるとわかってきた。オンラインで配信するために教材を工夫し、内容も正確にする必要がある。個々の学生に明確な課題を与えないと、評価も難しくなる。卒業論文の指導などは、学生が就活しながらでも、遠隔でやればかなりキメの細かいやり取りができる。

もちろん対面授業の意義がなくなったわけではない。「謦咳(けいがい)に接する」などと古風なことはいわないが、Zoomでは教師の表情の複雑さは学生には伝わらない。教師にも学生の反応が見えてこない。少なくとも、実習を必要としない社会科学系の学問などは、学生が集まる必要のないものと、対面授業が必要なものとをうまく切り分ければ、もっと資源を有効に使うことができる。

政府の数字では日本のコロナ感染者数は減少傾向をたどっているので、早晩、教室での授業が再開するであろう。しかしそこで復活するのは元の授業ではない。いったん距離をおいたものは、容易には元に戻らない。

社会全体もそうだ。コロナ危機のポイントは「適正距離」(Social Distancing:うちの妻による訳語)であるから、自宅隔離が数カ月にせよ続いた以上、かなりの程度「不適正」な距離で成り立っていたかつての生活や仕事が単純に戻ることはない。満員電車もひとしお苦痛に感じられるであろう。簡単な打ち合わせはZoomで済ませるであろう。消費をするにしても、本当の必要について考え、欲望の満たし方もこれまでと異なるに違いない。会社や学校に戻るうえでの心理的なストレスも大きい。自宅隔離がそのまま引きこもりにもなりかねない。逆に、引きこもっていた人たちが、リモートで力を発揮しだすこともあるかもしれない。

授業も人間関係も、これからは、簡単にいえば「断捨離」(「断つ・捨てる・離れる」。家の片づけのこと)である。ムダなものを削ぎ落として、本当に必要なものに限定する、それによって環境にやさしい社会をつくる、それがこれからのあり方である。コロナ危機がつくった流れは「帰らざる河」(River of No Return)である。

Chris 73, CC 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1758516

経済の「断捨離」は?

では、経済についてはどうか。コロナ後の経済のあり方を考えるうえで、いまこそ再評価すべきと思うのが、アメリカの経済学者、ジョン・K・ガルブレイスが『ゆたかな社会』(原著初版1958年)で述べた「依存効果」という概念である。

「依存効果」(dependence effect)とは、簡単にいうと「生産はそれ自体の欲望をつくる」と表すことができる。

経済成長のために、人々はますます新しいもの、場合によっては緊要でないものをも生産し、買い手にその製品の購買が必要であることを信じ込ませようとする。そのため製品を差別化し、効果を示し、宣伝をこらす。市場にすでに豊富にある消費財に加えて、さらに魅力的な製品の生産を強いられ、その販売に力をそそぐ。

清涼飲料水の自動販売機には、すでに多くの種類の飲み物が並んでいる。インスタントラーメンだけでスーパーの一列分ある。家庭電化製品もオーディオ機器も、新たな機能や操作性を付け加えて、それがいかに効果的であるかが、テレビやネット広告で大量に流される。しかし、それぞれの分野で生き残っていくためには、さらに新しい商品を開発し、独自性をアピールし、市場に割り込まねばならない。そのプロセスは無限である。

依存効果と関連してさらにガルブレイスは、経済で成長と生産が優位となることによって、私的投資(消費)が公共的投資(消費)を圧迫し、公共的な社会領域が弱体化すると指摘している。この両方の投資の釣り合いを彼は「社会的バランス」と呼んだ。

私的領域が拡大して、教育、医療、公園や道路など、社会的インフラがないがしろにされた結果、生産面で高度に発展したにもかかわらず――あるいはそうであるがゆえに――大学授業料や医療費は高く、道路、公立病院、図書館、公園は貧弱である。

「ゆたかな社会」とはガルブレイスにとって、現代社会の礼賛ではなく、彼なりの皮肉を込めた呼称にほかならない。

経済システムの根幹を疑うその理由

彼のこれらの主張が、生産優位の経済システムの根幹にある、すべての人が働いて所得を得るべきであるとする「完全雇用体制」という、より大きな構造的問題に対する批判と結びついていることが重要である。ガルブレイスは次のようにいう。

「生産の増大が失業の除去ではなく、就業者の生産物の増大を意味するような時代になっても、リベラル派は依然として生産増大の重要性を強調し続けた。(中略) 広範な失業をなくすための生産増大と、富裕につけたすだけの生産増大とのあいだの差異は、程度の差ではなくて質的な差である。リベラル派はかつては大問題〔失業――本田〕に取り組んでいたのだが、生産増大を強調し続けることによって、知らず識らずのうちにごく小さな問題に巻き込まれる状態に陥ってしまったのである」(pp. 231-232)

1930年代の大失業時代、すべての労働可能な人々に雇用を与えようとしたアメリカのニューディール政策は、たしかに大きな意味をもった。その後、第二次世界大戦中にアメリカ経済は年率12%で成長し、戦後は政府が高雇用の責任を負うことが法律にも明記された(「1946年雇用法」)。

完全雇用は戦後、政労使の共通した自明の目標となった。労働側はそれを手がかりに「働くものすべてに十分な雇用機会を」「失業のない社会を」と要求し、政府は支出による需要拡大で雇用水準を思うようにコントロールできるという信念をみなぎらせ、企業も積極的に、あるいはしぶしぶ、それを受け入れた。

しかしこの「完全雇用体制」は、みんなが生産するというそれ自体のために、慢性的な過剰供給体質をもたらし、その供給力に対応する「過剰な消費構造」を必然的に必要とする、とてつもない機構となった。これが「戦後フォーディズム」と呼ばれた、経済の大量生産=大量消費の基本構造である。

慢性的な過剰生産傾向は、経済に複雑な効果をもたらした。過剰という面から、それは新しい投資が起こりにくいことを意味し、需要の不足という面からは、より大きな消費需要を喚起しようとする傾向を経済に植えつけた。

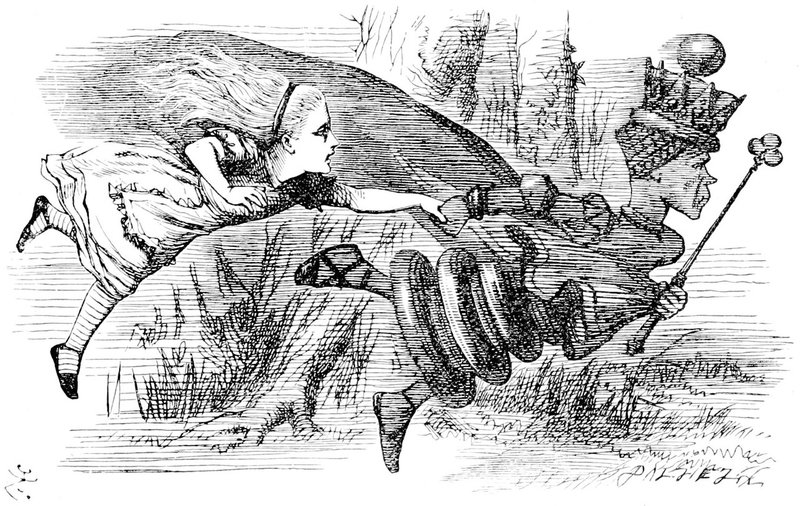

このようにして回りだした戦後経済システムは、たんに雇用を維持するだけのためにも、たえず新たな欲望をつくり出さねばならない。この無限の悪循環は、『鏡の国のアリス』の、その場にいるためだけでも走り続けなければならない状態と似ている。「依存効果」とは悪循環を消費の側面から捉えた概念だといえる。

戦後資本主義は、このパターンで1970年代初頭まで急拡大を続けたが、その後いよいよ需要が低迷し、雇用圧力も弱まるに連れ、長期停滞の構図が浮かび上がった。

完全雇用体制は高コストで、もはや不合理

付け加えていえば、完全雇用体制のあまり理解されていないもう一つの側面は、それが高コストであるということである。

戦後の完全雇用体制――アメリカの1946年雇用法は「完全雇用」とはいわず「高雇用」とした――は、1930年代の「雇用救済」の政策を原型とし、戦後経済において標準として全面化したものであった。失業に対しては、政府が雇用を創出し職を与える「雇用救済」(Work Relief)と、直接に生活費を補償する「直接救済」(Direct Relief)がある。

雇用救済が失業対策として高コストであることは、ニューディールの時代にしばしば議論されていた。直接救済では、当時、単身世帯100ドルから300ドル程度で最低限の生活を支えることができた。しかし雇用救済となると、労務費だけでなく、資本設備や原材料などで、労働コストの何倍かの資本コストがさらに必要となる。そのため、一人あたりの救済費用が高くなる。このことが救済支出をふくらませ、救済対象をせばめた。

さらに、雇用救済にあたって資本コストを抑え、多くの失業者を雇い入れるためには、機械化の割合を増やすのではなく減らして、手作業を多くするほうがよいことになる。したがって連邦緊急救済局(FERA)は、あえて機械化を抑え、マニュアル労働を多くせざるをえなかった。ニューディールの雇用救済が、いくぶん滑稽に見えたことは事実である。

しかし、「雇用創出」が実は割高であるという事実は、当時も今もあまり理解されていたとはいえない。このことは、戦後、完全雇用政策が大手を振ってまかり通った理由の一つであったと思われる。

雇用をすべての就労可能な人々に付与するということは、直接的な労働コストをはるかに上回る資本設備が必要なため、経済の規模は大きくならざるをえない。1人の生活を保障するために、直接的な所得保障であればわずかですむところを、就労をつうじてそれをおこなおうとすると、膨大な経済資源が必要となり、それによって生み出される財とサービスの販路を探す必要にも迫られる。生産の領域は無尽蔵に拡大し、緊急性のない商品セグメントが膨大に広がる。生活の利便性は一面において極限まで追求されるが、他方で、それを生産する者に対する報酬は競争の過程で抑制され、生産現場での労働強化が進む。社会的な投資も軽視されつづける。これが、高度な技術を備えた先進諸国で大多数があくせく暮らし、かなりの層が食うや食わずという状況の根底にある。

要約すると、完全雇用政策の経済的帰結は、すでに慢性的な供給過剰を抱えた経済が、その完全雇用自体のためにつねに新たな雇用とそれに対応する市場の開発を強いられるという悪循環である。第二次世界大戦後、先進諸国において確立した完全雇用体制は、20数年間の飛躍的成長ののちに行きづまり、長期停滞に陥った。

経済学は、このような慢性的な供給過多とアンバランスな経済について適切な関心を示さず、むしろ完全雇用達成にどの程度の財政赤字が必要か、金融政策はその際どのような役割を果たしえるのか、さらに完全雇用政策が過大な赤字やインフレを助長することによって経済を不安定化するのではないか、などという議論に終始してきた。このような経済システムが環境的にも経済的にも持続可能であるかどうかという問題が提起されることは、ほとんどなかった。

コロナ危機後の経済システム

そこへコロナ危機がやってきた。大きな経済危機のあとに、古い経済関係がそのまま復活することはありえない。新しい経済関係がどのようなものであるかは不透明であるが、そのせめぎあいの争点は、この「完全雇用」にもとづく不必要に肥大化した大量生産消費社会をそのまま復活させるのか、それとも経済をもっと「断捨離」してスリムなものにするのかという点にある。

コロナ危機に対して各国でとられている経済政策で特徴的なのは、所得制限付きの現金給付や、日本のように所得制限なしの現金給付という、「直接救済」が目立って多いことである。いずれの国においても政策の中心は「雇用救済」ではない。

これはニューディールの時代と異なる点であり、外出抑制が感染症対策として必要であることから当然であるが、感染症が収束しても経済的なマイナスのインパクトが続けば、直接救済=無条件的な所得保障は必要となる。人々の行動様式の変容に伴って、適切な規模への経済の収縮が続くなら、所得保障の継続は必然的でさえある。コロナ危機で傷んだ雇用や経営は、望ましくはベーシックインカム型の無条件的な所得保障と、社会的バランスで欠落していた公共的な分野の雇用拡大によって埋め合わせられるべきである。

アメリカでも日本でも「経済再開」(reopen-the-economy)を強く主張する人たちがいる。感染症拡大のリスクを冒しても、仕事をしなければ生きていけないということから、この主張は理解できる。しかしその背景には依然として、みんなが働いて所得を得るべきであるという完全雇用イデオロギーにとらわれた就労観念が強く働いている。それを根底で突き動かしているのは、資本と労働のこれまでの基本関係を維持しようとする、企業サイドの強い衝動である。

いま必要なのは、経済社会の基本的なニーズを精査し、それを満たすための最小限の生産と労働のあり方を考え、すべての人々がそれを享受できるだけの所得が保障されるミニマムな経済に向かうことである。所得保障は、非自発的な労働領域を削減するためにも必要である。そうした経済に踏み出すためにも、伝統的な雇用観念にもとづく経済システムの不合理さを、あらためて検討する必要がある。

(ほんだ ひろくに)1961年生まれ。獨協大学経済学部教授。専門はアメリカ経済論。著書に『長期停滞の資本主義――新しい福祉社会とベーシックインカム』(大月書店)、『アメリカの資本蓄積と社会保障』(日本評論社)ほか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?