◆読書日記.《木村三郎『名画を読み解くアトリビュート』》

※本稿は2020年8月25日に呟きの形式で投稿したレビューを日記形式にまとめて加筆修正したものを掲載しています。

木村三郎『名画を読み解くアトリビュート』読了。

<総論>

「アトリビュート」というのは伝統的な西洋絵画にはつきもののシンボル的なもので、神話上や聖書上の人物、歴史上の人物が持っている小道具等の事。「それを持っているからこの人物は誰々だ」と分かる仕組みになっているというもの。

画家には色んな表現や絵柄があるので「顔つき」で描かれた人物を、歴史上の人物の誰之かと、または聖書上のどなたか、と判別する事はできないのだ。

だから、西洋美術では伝統的に、手っ取り早く「その人物の特徴を表す小道具」等があればその人物だと特定できる、という暗黙のお約束のようなものがあった。

こういうものは古今東西、類似例があるのではなかろうか。

仏像にも、割と簡素な服を着ている仏様は如来で、きらびやかなアクセサリをしている仏様は菩薩、怖い顔をして武具など物騒なアトリビュートを手にしているのは明王ですよ、といったお約束がある。

また、その中でも薬壺を持っているのは薬師如来で、というアトリビュートがあるが、仏像の場合は九品印を結んでいるのが阿弥陀如来、法界定印を結んでいるのが胎蔵界の大日如来、智拳印を結んでいるのが金剛界の如来といったように「印」がアトリビュート代わりになるといったお約束も存在している。

マンガやアニメのスピンオフ作品や同人誌などの二次創作を思いだしてみてもらいたい。こういった「アトリビュート」的なお約束は、現代も生きていると言えないだろうか。

例えば、赤色のプラグスーツを着て例の髪型をした女の子であれば、それがどんな顔つきをしていようとアスカ・ラングレーに間違いないし、どんな顔をしていても金髪のお団子ツインテのセーラー服美少女であれば月野うさぎ以外の何者でもない。

もっと言えば、全身青色をしていて首に鈴をつけてドラ焼きを食べていれば、例えその中身がジャン・レノであってもそれは「ドラえもん」って事で間違いないのだ(笑)。

そういったものと同じように、西洋美術でも「これがあれば誰々さんだ」と人物を特定できるシンボルのお約束があるのである。

アトリビュートについては、ご理解頂けただろうか?

◆◆◆

本邦では日本海軍の戦艦を擬人化したゲームや日本刀を擬人化したゲームがあるように、実は西洋美術の伝統にも「擬人化」が存在している。

例えば、誰でも知っている擬人化はニューヨークにある「自由の女神」だ。あれは「自由」という概念を擬人化したもので、「擬人化」というよりかは美術用語では「擬人像」という場合が多い。

「自由」を擬人化した擬人像はローマ時代からあったそうで、「自由」はラテン語で言えば女性名詞になるために、「自由」を表す擬人像は女神で表現するようになったという。

その他にも「愛」や「正義」「戦争」「運命」といった抽象的な概念を人物によって表現した擬人像というものがある。

昔は「愛」を象徴する擬人像は「愛の女神ヴィーナス」として表現する、と言ったように神話上のキャラクターによって抽象概念を表現していたのだが、その後になって「愛」等という概念のみを取り出して擬人像などとするようになっていくようになる。

因みに「自由」のアトリビュートは「フリュギア帽」という帽子だ。

古代ローマでは奴隷から解放されてはれて自由の身になった人物は「フリュギア帽」を被ったとされたという事で「自由」を表すアトリビュートは「フリュギア帽」となった。

だからアメリカの自由の女神は帽子を被っているし、ドラクロワの有名な絵画『民衆を導く自由の女神』の女性も帽子を被っているのである。

16世紀になるとこの擬人像のブームが来て、新たな擬人像や難解な象徴を作り出すといったような知的な仕掛けが好まれるようになってくる。

こういった風潮を受けてイタリアの学者であるチューザレ・リーパが古代の様々な文献や資料を集めて擬人像の字引き『イコノロギア』を出版し、これが美術史も重要な本となる。

『イコノロギア』によって、その後の芸術上のシンボル研究に大きな影響を与えていく事となり、果ては図像学等に発展していく事となる。

我々が道ばたにある仏像を見て「ああ、お地蔵様(地蔵菩薩)があるね~」とか「おお、お不動様(不動明王)だねえ」なんてすぐに分かるように、西洋美術におけるアトリビュートを知るという事は、同時に西洋の文化的なお約束を知るという事にもつながるのである。

これを知る事によって西洋美術は、例えば「単なる美しい女の人の像」であったものでもその「意味」というのが劇的に変わるし、その「単なる美しい女の人の像」の「見方」というものも変わってくるのである。

「ああ、これ聖母マリア様を描いてるのか」とか「ああ、この女の人、無茶苦茶悲劇的な最期を迎えた殉教者だったのか」と思えば、「単なる女の人の肖像」でも全く感じ方は違ってくる。

だから、ぼくが以前から言っているように「西洋美術というものは"見方"があるようでないし、ないようである」のである。

本書の前半はこのように「アトリビュート」という観点から西洋美術を見るという考え方を初心者向けに説明し、後半では西洋美術のアトリビュートの内、基本的なものを58項目に渡って説明する「読むアトリビュート解説本」だ。

アトリビュートについては、今までぼくなどは『西洋美術解読辞典』や『西洋美術史小辞典』『世界シンボル辞典』等の辞典系の本をいちいち引いてチェックしていたのだが、アトリビュートの概要と基本的なアトリビュートをピックアップして紹介してくれるという本書のコンセプトはのはありがたかった。

索引も充実しており、資料としてこれからも活用できそうな良心的な一冊だと思う。

勿論、本書には図画も非常に豊富に掲載されている。

その多くは白黒なのだが、著者としては「今の時代、ネット検索で手軽に該当する作品のカラー画像を見る事ができるのであえて白黒で内容だけ分かるようにした」といったスタンスで著したので多くの画像を掲載できたようだ。これは確かに、一理ある(笑)。

<各論Ⅰ>

で、ここから「アトリビュート」の各論になる。

具体的な絵画を例に出して、アトリビュートについて説明を加えて行こう。

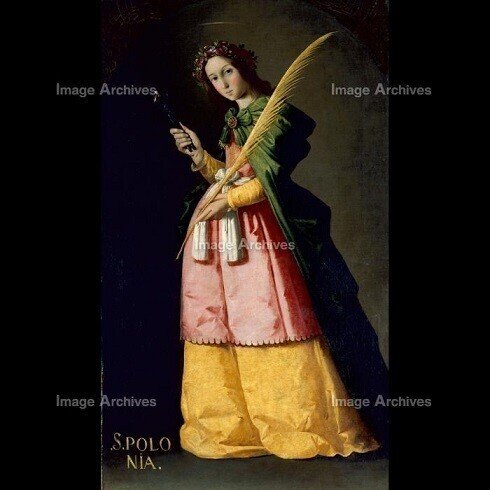

画像の女性は「聖女アポロニア」の肖像となっている。この絵は17世紀にスペインの画家フランシスコ・デ・スルバランが描いたアポロニア像である。

(見えにくいかもしれないが)彼女は右手に持ったやっとこで抜いた歯を挟んでいるのである。このことからも分かる通り、この聖女は歯医者の守護聖人である。

何故やっとこで抜いた歯を持っているのか?

彼女は3世紀のローマ帝国はアレクサンドリアに住んでいたキリスト教徒で、同じ信徒から尊敬を受けていた人物だった。

ある時ローマ建国1000年祭の式典で詩人が漏らした予言によって民衆が暴徒化したという事件があった。民衆の怒りは弱い立場のキリスト教徒に集まった。

民衆はアポロニアを捕らえ異教の神をに回収する事を迫るが、彼女はそれを拒んだため、民衆は彼女の歯をやっとこで全て抜き、火に入って焼死してしまう。

この話はキリスト教徒の殉教者列伝であるヤコブス・ウォラギネ『黄金伝説』によって広く世間に知れ渡り、アポロニアはキリスト教徒の尊敬の対象となった。

……という事まで分かれば、この良く意味の分からない「やっとこで歯を持った女性」の肖像の見方も変わってくるだろう。これは悲劇的な運命にあった女性を描いた肖像なのだ。

因みに、彼女の左手に持っている植物は「シュロ(棕櫚)」である。これは「殉教者」を表すアトリビュートとなっている。

つまり「やっとこで挟んだ歯=アポロニア」と「シュロ=殉教者」という二つのアトリビュートによってこの肖像は「聖女アポロニアを讃えた肖像」だという意味が分かってくる。

キリスト教では棕櫚は「聖なるもの」のシンボルという意味合いがあるそうで、砂漠の民が最も大切にした常緑樹と言われている。

棕櫚はもともとは闘いの勝利を象徴するものとして凱旋する際に用いられていたと言われていて、これを持つ殉教者は「死ぬ事により、神の世界でその死に勝利した者として讃えられる」といった意味を持つ。

という事で西洋絵画では棕櫚と、もう一つ特徴的なアトリビュートによってキャラを確定している聖人も多い。

例えば棕櫚と「石」を持っている聖人は、投石によって殺害された殉教者・聖ステファノを表し、棕櫚と車輪を持っている女性は聖女カタリナ、棕櫚を手に書物を開いている女性は聖女バルバラ、といったように殉教者は棕櫚にプラスして彼らの伝説にまつわる小道具をアトリビュートとして取り入れているのだ。

因みに、棕櫚だけではなく、場合によっては「剣」も殉教者を表すアトリビュートになっている場合があり、例えば聖パウロの肖像は書物と剣を手にしている。

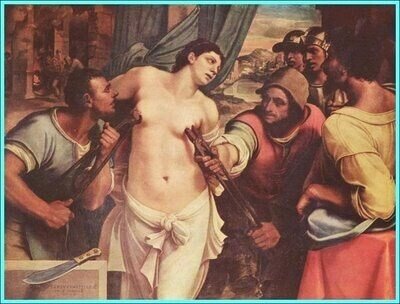

また「やっとこ」は3世紀に両乳房をやっとこで切られ殉教した聖女アガタも表す事がある。

シチュエーションによってアトリビュートの意味も変わってくるのである。

また、キリスト教圏では「聖なるもの」とされている棕櫚も、本邦では見方がまた変わってくるという事も分かってくると面白い。

例えば日本の古い俗信から言えばシュロを屋敷内に植える事を忌むという考え方を持った地域はけっこう多いのだそうだ。

例えば埼玉や岡山では棕櫚を植えると病人が出ると言われている。また群馬、大分、佐賀などでは棕櫚を植えると貧乏になると言われている。

福岡県では棕櫚を植えると家が栄えないと言い、兵庫県では棕櫚は人の血を吸う、等と言って嫌うのだそうだ。長野県下伊那郡松川町に伝わる言い伝えでは、棕櫚の木は鐘撞き棒として利用されるものだから庭には飢えないのだ、と言われている(参考文献:鈴木堂三『日本俗信辞典 植物編』)。

<各論Ⅱ>

「アトリビュート」の各論講義そのⅡ。

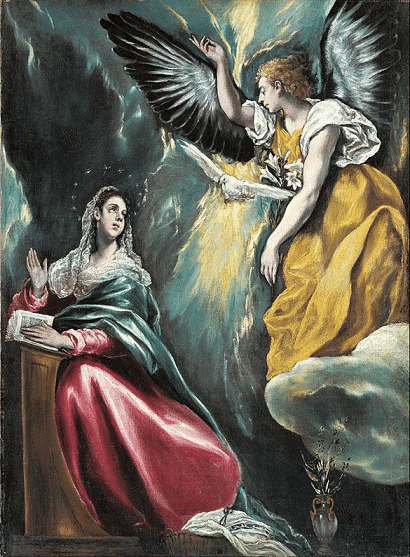

画像のはエル・グレコの代表作の一つ『受胎告知』。グレコはマニエリスム作家としてぼくも結構好きだったりする。この歪みは面白いよね。

「受胎告知」を表す絵画には、女性と天使の他にしばしば画面のどこかに「百合の花」が配置されている場合が多い。

例えば、マリアの部屋の中の花瓶に百合の花がさしてあったり、または大天使ガブリエルが百合を持っていたりする。

グレコの場合はガブリエルの胸元に百合の花があるのがわかる。

百合は「純潔」あるいは「無垢」を表すアトリビュートであり、転じて聖母マリアの、更に転じてガブリエルのアトリビュートともなっている。

西洋ではギリシャ・ローマ時代から百合は女神ヘラの乳から生まれた清純を表す花とされていて、その象徴性はキリスト教にも受け継がれているそうだ。

百合の真っ直ぐに伸びた茎は聖母の敬神の心を表し、垂れた葉は聖母の謙譲の心を、またその芳香は聖母の神性を表すとして、その全体がマリアを象徴する。

「純潔」を表すアトリビュートである百合が「受胎告知」に使われているのは、大天使ガブリエルが聖母マリアに対して告げている内容が「あなたは純潔のままなのですよ」という事だからだ、という意味となる。

因みに、エジプトでは百合は豊作の象徴で、こちらもおめでたい花である事には変わりないようだ。

ただし、本邦ともなるとこの百合の象徴性も大きく違ってくるという事にも注目したい。百合を「不吉なもの」とする俗信があるのだ。

例えば宮城では百合を屋敷内に植えるのは「凶」といい、福島や山形では百合は「病人の唸り声を聞きたがるから屋敷内に植えないように」という、ちょっと怖い言い伝えがあるのだそうだ。

秋田県仙北郡では「山百合の花はうめき声を好むので寝室付近には植えないように」と言うし、秋田県平鹿郡では「山百合を入り口に植えると病人が絶えない」、秋田県雄勝郡・北秋田・由利郡では「白ユリを屋敷内に植えると主人が死ぬ」という、いずれも怖い花の印象が付いているようなのだ(参考文献:鈴木堂三『日本俗信辞典 植物編』)。

<各論・番外編>

アトリビュート各論講義・番外編。

こういった「シンボル」というものについては推理作家は敏感なものである。

暗号トリック、ダイイング・メッセージ、殺人犯が殺人現場にわざと残した象徴物……推理小説には様々な象徴物を「これは何が言いたかったのか?」と推理する場面が頻繁に登場する。

『黒死館殺人事件』でも『虚無への供物』でも、こういった殺人現場に残された手がかりを巡って様々な解釈が展開されるが、その中でも古今東西のシンボル知識からそれを推理しようというものも珍しくはない。

映画『セブン』でも「七つの大罪」に見立てた殺人事件が起こるという形で象徴性が使われている。

推理小説に出てくるダイイング・メッセージでしばしば象徴的なものが使われるというのは良くある事で、例えば被害者が犯人の名前を示したいが、まだ犯人が近くにいる状態であからさまに犯人の名前を書いたのでは、犯人に見つかった時にすぐに消されてしまう。

だから「特定の人物が見ればすぐわかるメッセージ」という形で犯人を象徴するものを代わりに指し示して、密かに犯人を告発する、という被害者の意図でダイイング・メッセージというものが成立する……というのが割と良くあるパターンだ。

そう考えてみると西洋絵画のヴァニタス画なんてのは非常に「暗号ミステリ」っぽくてミステリアスなものではないかと思う。

ヴァニタス画というのは17世紀バロック期のオランダやフランスで書かれた寓意的な象徴物を配した静物画の事で「単なる静物画かな?」と思ったら配置物のそれぞれに全て象徴的な意味が込められているというもの。

例えば17世紀のリュパン・ボージャン『五感の寓意(チェス盤のある静物)』なんかが有名だ。

『五感の寓意』では、机の上に伏せられた楽器が「聴覚」を、花が「臭覚」を、パンとワインが「味覚」を、鏡が「視覚」を……といったように机に置かれた静物のそれぞれに象徴的な意味を持たせていた。

静物画というのは歴史画や宗教画等と比べてどうしても一段低く見られる傾向にあったのだが、こういった象徴性を持たせ、それらに含まれた意味に宗教的な寓意を織り込んだりする事でヴァニタス画は知的に高尚なもののように見せる事が出来、静物画にも「格」を持たせる事が出来たと言われている。

西洋の貴族文化では教養があったほうが尊敬される、という文脈の通り、ヴァニタス画は一種の知的遊戯なのだ。

英国紳士の知的遊戯でもあった推理小説が、様々な暗号や象徴性を巡って推理を戦わせるという形式を持っていたのも、ヴァニタス画やアトリビュートの伝統のある西洋の教養主義的な知的遊戯の考え方が推理小説の中にも息づいているのでは……なんて事もミステリファンのぼくとしては、想像してしまうのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?