EMARF3.0サービスを使ってみた。

5/27にEMARF3.0がリリースされ、VECTORWORKSも対応していたので使ってみました。

いろいろなCADに対応してるのが良いですね。

VECTORWORKSのプラグインはまだEMARFのサイトにデータを送ることしかできませんが徐々に更新されていくのかなと思います。(※7/2にプラグイン更新予定だそうです。)

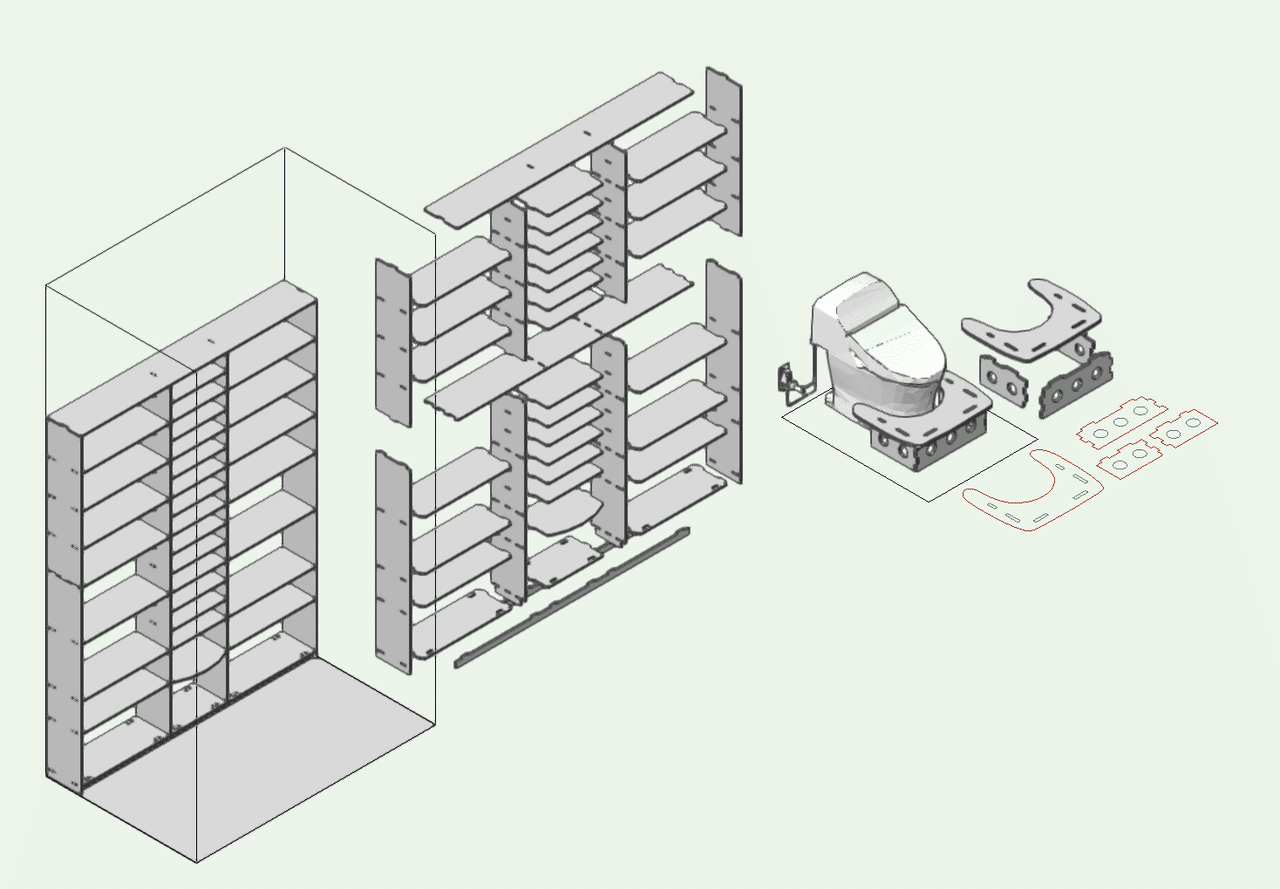

とりあえず3Dで起こしてみる

とりあえず、そのうち作りたいと思っていた棚と、三男のトイレトレーニング用の踏み台をつくることに。

今回はお試し的なのもあって、板厚12mm、ほぞ組で組むことにして3Dで作図。(このサイズの棚は12mmではお客さんには怖くてつくれないですが、自分のものなので作ってみて不具合あれば手を入れればいいかなと。転倒防止の金物と既存壁とのスペーサーで補強はしました。)

まだ自動で平面展開の機能は実装されていないので、3Dデータを下書きにして2Dのパーツを作図していきました。

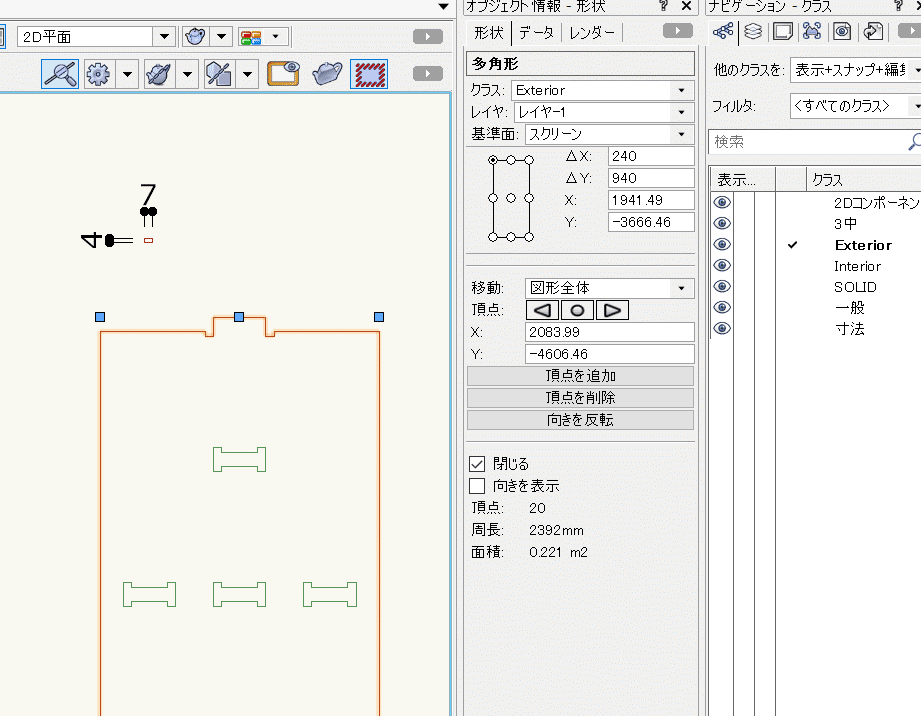

クラス構成とフィレット

あまり使い方が分からないので適当に作図して、プラグインコマンドでEMARFサイトに送ろうとしましたがうまくいきません。

チュートリアル動画をよく見てみるとクラスのところに「exterior」と「interior」の文字が。

クラス名が「exterior」と「interior」となるクラスを作成して試してみるとうまく送れました。(他の機能も使えるかなと、いろいろなクラス名を試してみましたが、それはうまくいかず。)

これでいけるかなと思ったのですが、サイトを見てみると入隅コーナー部にフィレット処理をしないと、刃の形状が残ってRになってしまうようです。

そのままだと接合部がうまくはまらないのでフィレット形状を作る必要がありますが、VECTORWORKSはまだフィレット作成機能が実装されていないようなので手動で作図。

CAD上のラインが刃の軌道の外側だと考えると、刃の系が6.35なので、理論上は6.35×3.175の長方形を足してやればうまくいくはずですが、エラーになります。移動距離が0という数字がまずいのかなと思い、試しに7×4で作図するとうまくいきました。

EMAEFに送る

そうやって一通りのパーツを作図しました。

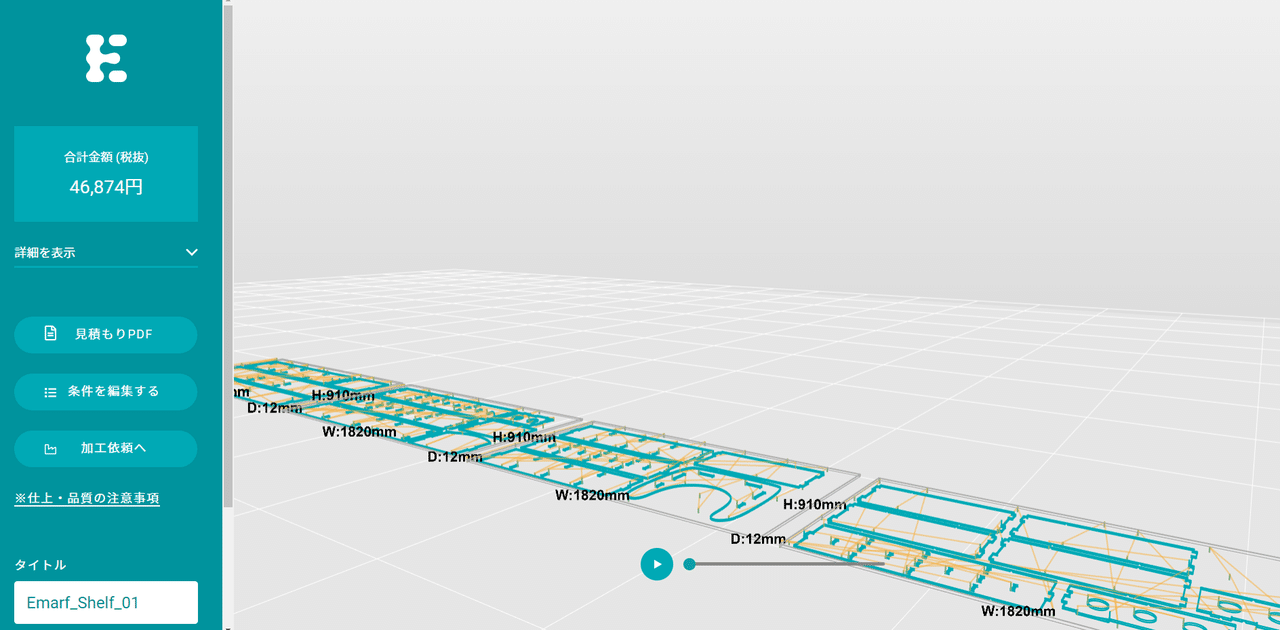

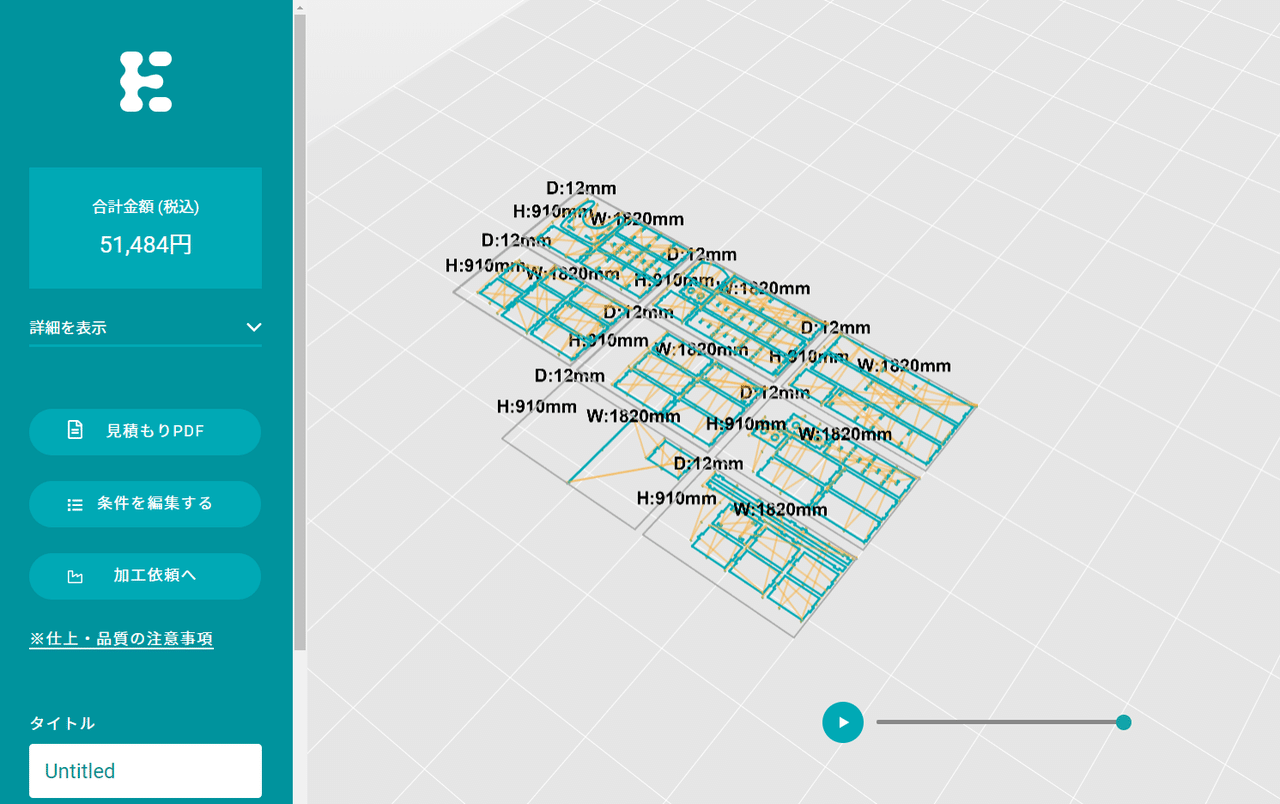

これを選択して、EmarfCAMPluginコマンドを押すと、ブラウザが立ち上がり、EMARFのサイトにデータが送られます。

材料等と数量を選んで「加工データを生成」を押すと、板に割り付けられた加工データが生成され、送料を省いた概算も表示されます。

歩留まりはそんなに良くないだろうと思っていたのですが、この分量で7.5枚。思ってた以上にきれいに割り付けられていました。厳密ではないですが、ある程度歩留まりをイメージしながらサイズ決めてたのがうまくいったように思います。

と、今試してみると、板が一直線に並んで全体が見にくかった画面が、複数列に並べられていて見やすくなっていました。日々更新されてる感じです。

(金額が違うのは税抜から税込み表示に変わったからだと思います。)

その後、メールでスタッフの方と何度かやり取りして無事、発注できました。

パーツが届く

そして、昨日無事にパーツが届きました。

サイトにはタブでつながって板の状態で届く、と書いていたように思いますが、パーツに分解された状態で届きました。(もしかしたら初期ユーザーへのサービス?)

7.5枚の板の受け取り時の場所と、外したタブの処理、端材の処理など少しビビってたところがあったのですが非常に助かりました。

(ただ、板の状態からプラモみたいにパキパキ外していくのは一度やってみたかった気もします。絵的にも一枚撮りたかったですし、EMARFリリース時のトークイベントで辻さんがパキパキ外すのが見てて気持ちよさそうだったので。まー、次からどっちがいいか、と聞かれたらパーツの状態がいいですけれども。)

そして開封の儀。

オフセットを設定すべき

まずはトイレの踏み台をサクサクっと、つくるつもりがなかなかうまくハマりません。

作図時にオフセットを設定して若干の遊びをとった方がいいのは、サイトを見て知っていました。ですが、叩けば入っていくだろうと思っていたのと、実際にオフセットの必要性を実感してみたかたのであえて、初回はオフセットをゼロで試したのですが、まー大変でした。

踏み台はがんがんむりやり叩いてなんとか完成。

撥水処理をしてトイレに置いてみました。

(うん、これで三男もがんがんトイレに行ってくれるはず、とはいかないのが子育てとものづくりの難しいところ。)

棚の方はノミとカッターで接合部を削って少しづつ組み立てていきました。

1時間もあれば組み立てられるつもりが結局6時間くらいかかったかも。

せっかくパーツが切り出された状態が手軽に手に入れられるようになったのだから、次からはオフセット大きめにとってサクサク組み立てらるようにしようと思います。素人が手軽にできる、というメリットを考えると、遊びを大きめにとっておいて、最後は数カ所ビスで固める、くらいがいいように思いました。接合部にノウハウや工夫の余地がありそうです。

(※VUILDの秋吉さんに「オフセットが渋い場合は「木殺し」という技がおすすめです。」というコメントを頂きました。今度大工さんにやり方聞いてみよう。)

そして完成

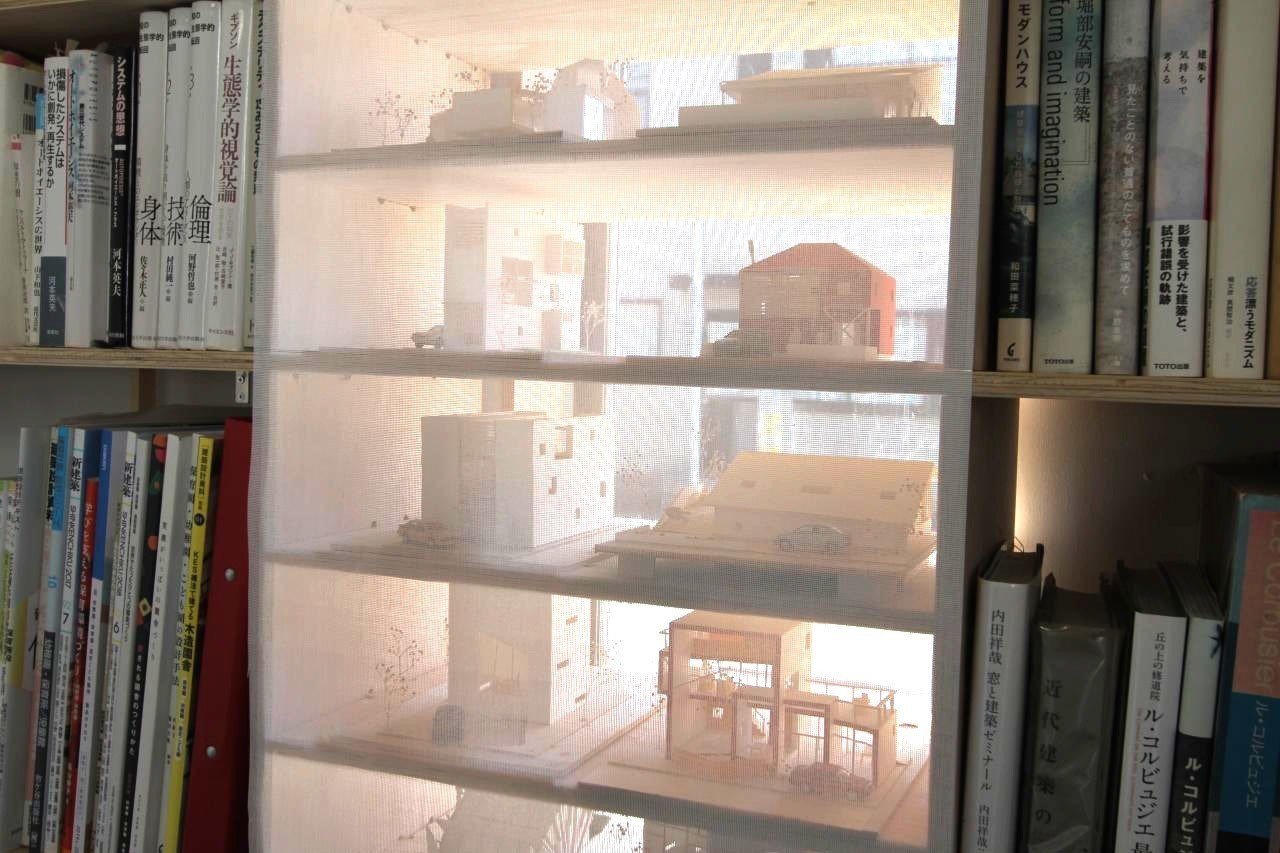

寸法の制約から上下2段に分けていたのですが、それを合体させて完成。

さっそくいろいろ詰め込みました。

今回、組み込みたかった、昔作った模型の陳列及び灰・ホコリ対策と、ポストの受けもうまくいったかな。

12mmの合板なので結構たわむかな、と思ってましたが、両端の接合部がある程度は剛的に作用したのか、思ってたよりはたわまなさそうでした。(一応真ん中に突っ張りを追加してます。)

次は

今回、結構大変でしたが、次は棚以外、サインや曲線をつかった3次元的なものを作ってみたいです。

あと、かんたんな家具の部材と、強度や精度を担保しないといけないような部材とでは、オフセットの適正値が変わってくると思います。オフセット値を変えたいくつかの接合部のサンプルを事前にお試しで貰えたらなー、と思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?