【年間ベスト】2021年の個人的な32枚

2021年も年間ベストをまとめます。

前年はこちら。

前段

音楽について書くのって難しいです。特に年間ベストみたいなまとめ記事はそう。だって「好き」とか「良い」と思って書き出そうとするのに、その感情や理由がちゃんと文章になるかといえば、ほぼならない。なまじ文にすることで作品が持つものや自分の思いを矮小化してしまっている気さえする。まして年単位で何十作も書こうとすれば、「俺の気持ちに言葉が追い付かねぇよ……」って作品がいくつも出てくる。それで選外にするのもおかしいし、けど上手くかけないし……。

それでも。一度は振り絞ってみようと、ココに記録します。

毎度ながら、何かのシーンを追ったりこの1年を解釈するものではなく、単に自分の好みや見方、偶然の出会いをまとめた感想日記です。ふだん雑に「良い」つって終わらせているものに少しはちゃんと向き合おうという試み。読んでみて「聴いてみようか」「聴き直してみるか」ってなれば。

いつも1作ずつ順をつけて並べることに違和感があったので、今回は「帯」で羅列してます。順位より"この作品たちを隣に並べたい"そんな気持ち。

それでは。

※アルバム画像を押すとAmazonかBandcamp、アーティスト名クリックでSongwhipのリンクにとびます。

お気に入り

順不同、ジャンルでなく個人のフィーリングで分類しています。「この人はこの音楽についてこんな枠組みで聴く、並べるんだ」って捉えてもらえれば。プレイリスト片手にどうぞ。

空間

しょっぱなから「空間」て何って話ですが、聴いてて違う空間(世界)を感じる音楽たち。

Really From 『ST』

最初2曲でいだく印象は「ジャズを経由したAmerican Football」。『Ⅲ』の味ですね。あのM7とadd9のギターにトランペットが絡んでいく壮大なサウンドスケープは”叙情派ポストロック”必聴盤。

ただアルバムが進むと、どストレートなポップパンクもきて印象が変わってくる。演奏スケールを広げまくった『In the spaces』のクライマックスから宅録弾き語り『The House』で終わる構成は、「これが俺の思い描く"熱い展開"や」と言わんばかり。言いなおして、これは"エモ"です。そこで何が歌われてるかはこの記事がガイドになります。

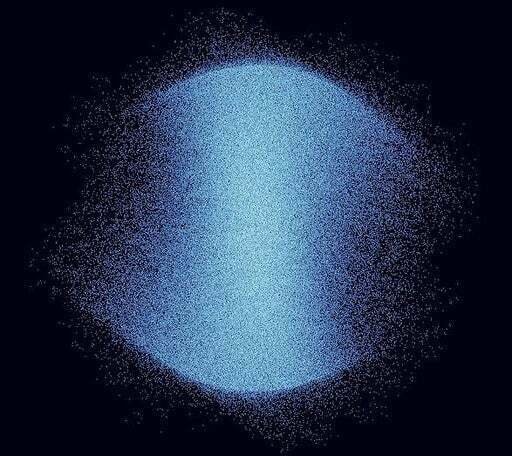

Saint Etienne 『I've Been Trying To Tell You』

UKはロンドン出身、90年代に活躍したシンセポップグループ。30年を経ての本作は、煌びやかなダンスフロアとは無縁の望郷のトリップホップです。ただ朧げな記憶へと深く沈みこむダウンテンポ。どんなに聴いてもどこに進むこともない、でもたまらなく心地よい、逃避のためのドリームポップ。「チル」と切り捨てるのは簡単ですが、その陶酔はひたすら深い。

Steve Gunn 『Other You』

Kurt Vileとバンドを組んでいたことが伝えるように、本作の魅力はとにかくギターの音色。フォークとカントリーをドリームポップに包んだ音像は、アートワークどおり夕刻をホロ加工したような美しさです。2017年にWooden Wandの『Clipper Ship』を選んでますが、それにも近い自分のフェチ。今年だとRyley Walker『Course In Fable』と並べても面白く聴けます。

Vladislav Delay『Rakka 2』

フィンランド音響派鬼才とはディスクユニオンの弁。過去作は(ダブ)テクノ・グリッチ・アンビエントなどに属しますが、本作の音の印象は、むしろシューゲイザー・ポストロック・インダストリアル・ブラックメタル。土石流みたいな音の波、不規則なビートが打ち鳴らされ、世界が崩落するすこし前みたいな音景がひたすらリフレインする。知性に満ちてるが1周まわってアホかとも言いたくなる音流。

ひとりの頭の中の原風景を音に表出した結果、多ジャンルが混ざっている。だからこそジャンルを超えて予期せぬリスナーの耳にも届くような作品になっていると。『Raaa』を「今度のThe Fieldはハイパーだよ」とファンに押し付けられないか。『Raaha』はAutechreに結びつかないか。一個人の美意識、その正鵠を射抜いた快作です。

INDIE

Pom Poko 『Cheater』

ノイズポップ・メタル・ポストパンクが無責任なポップセンスで混ぜ込まれた、あまりにキュートなオルタナティヴ・ロック。そこにはDeerhoofも浮かんでくる。Deerhoofはバンドセッション感が強めで、Pom Pokoはポップソングの枠にそのカオスをうまく落とし込もうとしてる印象です。「Cheater」のキャッチーなメロと中身のない歪み、そして2曲目開幕、轟音を一小節で切り上げる展開にノックアウト。ひたすら痛快な1枚です。Listen!

Deafheaven『Infinite Granite』

前作(当ブログ年間9位)でブラックメタルからエモ系ポストロック & スクリーモバンドに姿を変えた彼ら。本作はもう「Captured Tracks移籍した?」ってなります。DIIVに連なる、ギタポ・ドリームポップ・シューゲに透きとおったエモが射しこんだ、「あの手の音」ってイデアが鳴ってる。まずその手のが好きな人に必聴と言いたい。

ただ、聴いてくとその個性が透けてくる。ベストトラックは『Villain』です。ラストの音幕とシャウトは「あの手の音」って定型を突き抜ける。Deafheavenのネクストステージはギターポップ・スクリーモだ。

Arab Strap 『As Days Get Dark』

16年ぶりの新作。どう考えてもサッドコアか抒情派エモ系ポストロックバンドを組むべき鬱屈としたコード感とアレンジが、なぜかプリセットまんまのような打ち込みで展開される。淡々としたモノローグ、感情豊かなコード進行、チープなリズムからなる謎の三点倒立。その黄金比は時がたっても健在。

『Here Comes Comus!」のギターイントロは。バンドメンバーを集められなかった宅録DTMerの鎮魂歌にすら聴こえます。が、そこでこの打ち込みに胸を張ったのが奇跡を起こした。Big Blackと異なる活路、パンク~オルタナ~インディ精神ここに在り。

Courtney Barnett 『Things Take Time, Take Time』

3年ぶり3rd。最初はガレージロック的な勢いの良さもありましたが、前作とライブ演奏で分かるように、基本的にタフな演奏と明朗なリリックが魅力のSSW(バンド)ですよね。

この前The Fall『C.R.E.E.P.』やらを久々に聴いて、気怠げ投げっぱなし何処かシニカル♭な歌いまわしの魔力をあらためて感じました。彼女もその系統で、本作だと『Take It Day by Day』『If I Don't Hear from You Tonight』あたりの魅力ったら。そんな節回しとドラムマシーンが今年の日常とよくマッチしてます。「お疲れ」で「クソッタレ」でした今年は、そんなダイアリー。でもまぁ楽器でも手に取るかと、大事なのはそんなスタンスだよって一枚。”物事には時間がかかる”良いタイトルです。

The Notwist 『Vertigo Days』

ドイツ・インディシーンの雄。Radiohead『Kid A』にならんで新しいインディロックの歌ものスタイルを確立した傑作『Neon Golden』……からもう20年。Spoonと同じく、オルタナの洗礼をうけて90年代にデビューしてから、違う方向に進んで2000年代を拓いたバンドのひとつですね。

その才覚は健在。『Into Love / Stars』の鮮やかなエレクトロ・クラウトへの転換、『Exit Strategy To Myself』のささくれだったギター、『Where You FInd Me』の無機質で優しいメロディ。バンドの魅力がしっかり刻まれている。特に『Ships』はテニスコーツとのコラボが活きた新機軸で、ソフトサイケ風味のクラウトロック展開にはOGRE YOU ASSHOLEを並べられるかもしれない。真骨頂は『Loose Ends』。乾いた原風景がじわじわと軋み滲んでいく、Hoodにも通じるあの頃サッドコアのフォーク的解釈。全部いい。前ライブ作とおなじく、これが入口となりうる充実作。

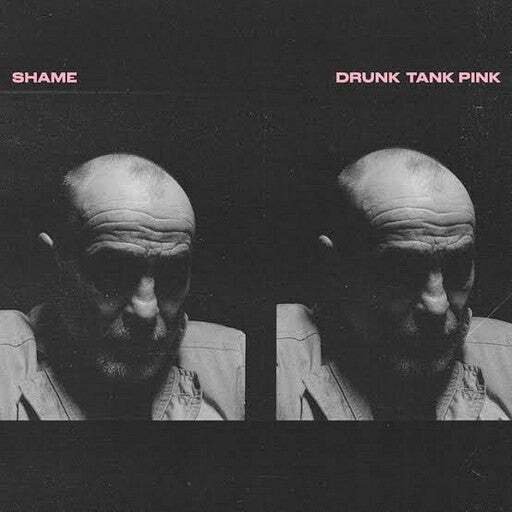

Shame 『Drunk Tank Pink』

興隆著しかった今年のサウスロンドンシーン、数年前にその先駆を切ったのがShame。一連の流れについてはこの記事がとても良かった。

今年はたくさんのバンドが「ポストパンク」の語を使いまわされましたが、この語だけじゃ具体的な音は指せないしイマイチですよね。3年ぶりの2ndは鉛玉のようにタフなポストパンク、もとい無骨なガレージ・パンク。このバンドがデビュー作で力尽きるようなタマでないことを示した力作です。本作のハイライトは後半の「Great Dog」→「6/1」→「Harsh Degrees」。3曲たった7分間のザ・ポストパンク・メドレーがクソ熱い。この音がUK#8を記録してるのは痛快です。

………………………………………

あと今年の個人的UKポストパンク・ベストトラックはSquid『Narrator』です。目の前の視界が腐っていくようなアウトロの悪意にヤラれた。

GROOVE

なんとなくリズム重視で聴いた作品たち。

Daichi Yamamoto 『WHITECUBE』

京都出身のラッパー/ビートメーカー2nd。いつもどおりトラックの魅力から入ったんですが、今年「日本語ラップ」の魅力に気づいてきたかもしれない。

自分のラップもとい細かな節回しの原体験はRIP SLYME(とミスチルのフォーク)で。印踏み以外は、自分はボンゴかなんかのパーカッションをタタタタンと叩いている、あるいはピアノロールに16分の音価が並んでいる、そんな風にリズムを感じていた。でも最近の日本語ラップを聴くと、そこには伸ばし棒ひとつの強弱、BPMに基づいた一小節の規則的な分割に囚われない揺らぎと、楽譜に落としこめない感覚があって。「これがフロウってやつの面白さか!?」とか素人なりに。

特に『Simple .feat 釈迦坊主』がすごく好きです。言葉の意味と語り方・リズムの三位が同時に脳をそれぞれ刺激するような。みんなこういう感覚で楽しみながら聴いてたのか?

AUDREY NUNA 『a liquid breakfast』

韓国系アメリカ人女性アーティストのファースト。トラップに分類されるトラックは少なく、むしろ往年のTimbalandやPharrell Williamsあたりの感覚が伺える、気がします(門外漢)。ちょうど今年その辺の魅力に気づきました。後半は.feat Sabaでメロウな魅力もみせます。にしても、J-POP出身耳にはコレがメジャーの音楽性なのにいつもビビる。

Floatie 『Voyage Out』

シカゴの4人組バンド。クランチトーンのツインギターの絡み、どことなくマスロック的なアンサンブル。インテリジェンス感じるミニマムなバンドサウンドは、微熱チルな中毒性あり。ほんの少しだけ初期THE SEA AND CAKE味(『Nassau』『The Biz』)が感じられるのも個人的にすごく良くて、シカゴ出なのはニヤリとしてしまう。

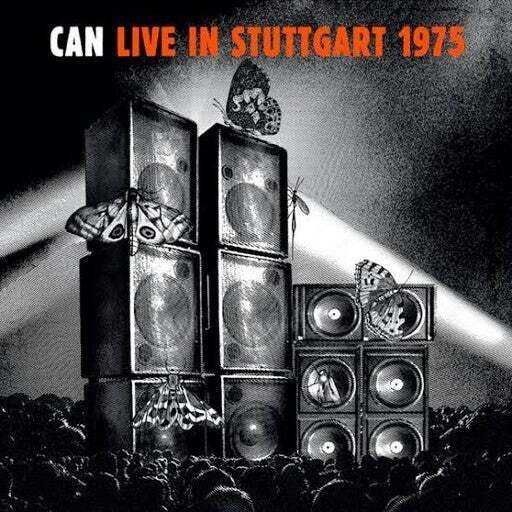

CAN『LIVE IN 1975』シリーズ

ジャーマン・クラウトロックのレジェンド発掘盤。本シリーズはダモ鈴木脱退後、75年のライブ演奏。音楽外の領域から手綱を握ろうとするスピリチュアルボーカリストがいないぶん、演奏陣だけのガチ対峙は集中力がすごい。「CANのライブは本当に凄かったんだ……」と言える、渦巻き蠢く濃密なセッションが記録されている。基本的に「Halleluhwah」を編集なしの原液でぶっかけ続けるような演奏しかないので、手癖フレーズといいたまらない。逆に、マルコム・ムーニーやダモ鈴木ってトリックスターをバンドが必要とした理由も何となく分かってくる。

「Brighton 75 Vier」あたりはROVO的なトランスにも聴こえる。数年後吹きあがるポストパンクやノーウェーヴに繋がる瞬間もあり。今年はサブスク公開があり、あまりに大きなミッシングピースもようやく埋まりました。このバンドの進歩性はこれからも何度でも振りかえられるはず。

その他

Chris Corsano, Bill Orcott 『Made out of sound』

ジャズ畑のインプロ?Twitter知りの完全初見でしたが、1曲目の瑞々しくも熱を帯びた音で一気に引き込まれた。調べてみると沢山リンクがあって。Chris Corsano(ドラマー)はThurston Moore、Nels Cline、Jim O'Rourkeと共演。Bill Orcutt(ギター)はブルース、パンク、インプロを主とし、90年代にはSonic YouthやSebadohとツアーもしていたとあり。"繋がった"感がすごかった。

Bandcampでは「怠惰なリスナーやライターが押し込めようとするノイズ・インプロの枠から抜け出した」と書かれていて、自分はこの音にある種の「ポストロック」を見出します。制作はドラムレコーディングを基にギターをオーバーダビングしたらしく、そんな即興と編集の関係性もまた「ポスト」っぽいかも。その手のリスナーにも勧めたい一作。にしてもジャケかっけぇ……。

The Bug 『Fire』

UKはNinja Tuneの雄8th。Tom YorkeのRemixで昔名前を見ましたね。途中から炸裂するインダストリアル・ダブ・ダンスホール的極悪な魔改造のヤバさ。この音楽性がだいたい本作にも当てはまる。

「ドゥーン」「ヴゥーン」の深淵、マグマ滾るような低音が蠢く凶盤。悪魔みたいな『Pressure』はBlack Sabatth『Iron Man』でも始まりそうで、とにかく全編音の治安が悪い。Radiohead関連のリミックスて当時はほぼピンとこなかったけど、ダブ沼っての今、この手の音の魅力が分かってきました。人生が良くなってるかは分からん。

Bruno Pernadas 『Private Reasons』

前作の魅力的すぎるサイケ・ジャズ・ソフトなマジカルポップの魔境から5年、再臨。本作はシンプルにアレです。The High Llamas、Stereolab、The Pastels……「Avant-pop」「Experimental pop」とか括られていた、あの頃「ポスト」と並走した「ポップ」、これ。レトロフューチャー嗜好を前面に出していて、一聴した感覚は割と正当なソフトサイケ、ラウンジ。

ただ、B面からジャンル横断感がでてくる。ベストトラックは長尺の『Step out of The Light』。映画音楽から始まり、『Milky Night』あたりのStereolabに繋がり、フュージョンに結ばれていく不思議な螺旋に言いようもなく「ミュージック」の広さを感じる。5:20からの流れは2021年度最も美しいトニックへの解決。

NOUS, Laraaji 『Circle of Celebration』

Laraajiだ~と手に取りましたが、温かい音の感触に心地よく宙を彷徨える、期待以上のニューエイジ作でした。瞑想的な展開は現実的な時の流れを忘れさせる。メインのChristopher Bonoはプログレ的なシンフォニック・ロックなバンドも組んでおり、その感覚が本作を単なるニューエイジに留まらない作品にしています。

ベストトラックは20分弱の長尺に原始まで精神世界を拓き戻るような『Giving Praise』。これには初めてCAN『Bel Air』(『Future Days』ラストをかざる名曲!)に近い感動を覚えました。

………………………………………

あとは、今年よく聞いたClub / Electronic曲をプレイリストでおいておきます。どうしてもアルバム単位にはならないことが多いので。

年間ベスト

今回特にピックアップしたかったのは14枚。こちらもプレイリストとともにどうぞ。

TOP 14

odol 『はためき』

東京発4th。ここ数年「祈り」みたいなものに思いを馳せるようになりました(突然の怪文章)。たぶん加齢による。某漫画よろしく「なんとかなれ」と祈って放るか、両手を合わせて祈って佇むか。社会は「仕組み」があって、あとはそんな「祈り」で出来てるんじゃないかと。そして本作は後者、両手を合わせての「祈り」そのひとつ。

生活を取り上げる音楽では、槇原敬之、特にMr. Children『HOME』が浮かびます。この前の記事で「メロディと歌詞が追い越し合う」と書きました。桜井和寿はSSWとして「そんなメロディ / 言葉を歌うんだ」って両者の緊張感・飛躍を追及している。いっぽうodolは、ひとつひとつ丁寧にメロディと歌詞を歩んでいきます。生活と祈りを歌った本作にこの感触がとてもマッチしていて、こんな『HOME』なら自分は納得できたなと。

祈りって「信じられるか」もとい「信じる気になれるか」があると思うんですが、そこでこのバンドアレンジ。光芒が乱反射するようなピアノとギターのアルペジオが全てを信じさせる。個人的ベストトラックは『虹の端 - Rearrange』です。

たぶん、本作がリリースされたことで世界はすこし良い方向に進んだ。

Lou Barlow 『Reason To Live』

今年はBig Red Machineが、メンバーを「コミュニティ」と称して「US (INDIE)博覧会」的大コラボ作をリリースしました。その音に予想通りの感動を覚えつつ、グラミー賞常連ズみたいな"遠さ"と、音楽性とメンバーに強い"閉塞感"を感じてしまった。そこでオルタナ宅録SSWの走り、Sebadoh、Dinosaur Jr.のルー・バーロウ。こういう私小説の延長のような音楽表現が「インディ(オルタナ)」原体験なので、こちらにリアリティ(表現の説得力)を覚えます。作品背景と横の広がりはこの記事をどうぞ。

コロナ禍で家にこもって制作した本作は、逆に宅録精神がよみがえったか齢55にして驚くほど瑞々しい1枚。人懐っこいドラムとカントリーテイストの軽やかなギターで始まる『In My Arms』、「もういちど僕の腕の中へ」というリフレインは「自身の音楽への取り組み」を指すんじゃないかと思わせる。どの曲も、シンプルなギター弾き語りに対して、大胆なエフェクトやPANの振り分け、音使いが光っています。『Privatize』の打ち込みと生音の潰しかたはかなりお気に入り。

ルー・バーロウここにありの会心作、本当この人はいつまでもカッコイイ。

kumagusu 『処夏神経』

2009年末に結成した4人組バンド、にサックスの"富烈"氏が加わってのライブアルバム。これが初聴きで衝撃を受けました。詳しくは本人のnoteにほぼ全てが書かれています。

なので個人的な所感を。

最初はそのギタートーンにKing KruleやPua Blueが浮かびました。でも不思議なワビサビのある演奏には、ハードコアやサッドコアの、冷めた、もとい覚めた空気感がある。歌詞合わせての歌唱は非常に映像的で、折坂悠太と同じく一時代前の映画を観ているよう気分になります。「悪いが5分黙ってて、深夜徘徊楽しい」の役者っぷりよ。名俳優が指先の動きだけで何かを表すように、歌詞自体は抽象的ながらもその声の所作とバンドサウンドの構図によって何かが浮かび上がってくる。「エッセイ」「タバコ」などの言葉を連呼されるだけでその響きと心情の妙を感じられるのは、日本語分かって良かったなと。2022年はぜひこの編成のライブを観にいきたい。

GRAPEVINE『新たな果実』

昨年末はTwitter上にて「#GRAPEVINE総選挙2020」なんてタグも盛況で、このバンドの評価の高さが浮かび上がりました。そんな20年選手17th。このバンドについて年間ベストで書くのは難しいです。Wilcoってキーワードももう遠く、この音楽を一言でいうなら「GRAPEVINE」だから。初期からはずいぶん変わって、でも芯は図太く全く変わってなくて。なにも簡潔に言えない濃さがあり、それが魅力。

ベストトラックは、グッドソング枠なら『さみだれ』、唸ったのは『最期にして至上の時』。kumagusuもそうで、何気ない日本語でオとせるボーカリストはやっぱり素敵です。間奏、ブレイクから突然のビブラステップ「クァーーー」でエセトラップみたいな明らかに浮いた打ち込みハイハット音が被さってシンセじみたギターソロからラスサビにいく流れ、謎の凄みとバイン味があって訳もわからず圧倒されてしまう。初見の方にも是非聴いてみてほしい充実作。

ここからTOP 10。ふだんの★付でいうと★★★★☆以上の作品になります。

Hovvdy 『True Love』

2年ぶり4th。まずHomecomingsの福富 優樹が手掛けた国内盤ライナーノーツが素晴らしかった。その音の魅力を伝える詩情、Bandcampの「Pillowcore」なるタグ紹介、過去作へのコメント、レーベルなどの作品背景情報の記載があり。「Alex GやPinegrove、HappynessやAndy Shauf、Girlpoolといった新しいUSインディーを鳴らすアーティストからそれこそDeath Cab For CutieやEliot Smithsなんかのレコードと並べておける」の紹介文は、筆者の音楽性含め、Hovvdyの音楽的な地理をよく示しています。みんな買おう!

最大の魅力は、この淡くボヤけた幸福な音像。そのサウンドデザインはカバー集『Covers 2』でも存分に発揮されています。ベストトラックは『True Love』。アウトロ、相手への愛が無限に膨れ上がっていくような、こんなに幸福なリフレインある?インディ界のチャゲアス『SAY YES』やでコレは……。

Faye Webster 『I know I'm Funny haha』

USインディSSW、2年ぶり4th。これが初聴きで、アートワークから軽めのインディギターロックかなぁと思って聴いたら。非常に渋く滋味にとんだ超良録音盤でした。

たぶん生音の録音だと今年聴いた中で一番すきです。クレジットをみると「Drew Vandenberg」の名前があり、DiscogosみたらSpellling 『The Turning Wheel』にもかかわってるらしい。その落ち着いた室内フォークにはインディ版のNorah Jonesも浮かびます。ジャズボーカルのラウンジ感とブルーグラスあたりの影響があって。自分は曲の展開(ここすき感)で評価を決めることが多いですが、本作は「ここがこう」というより全体の親密な空気の魅力にやられた感じ。『In A Good Way』あたりの距離感がやばい。

……………………………………………

今年も女性SSWの好盤が多かったです。Lucy Dacus 『Home Video』、Hand Habits『Fun House』……そのあたりからベストトラックを選ぶならFlock of Dimes『Price of Blue』。この歪んだギター好きじゃない人おる?アウトロでアコギ主体にミックスが変わる瞬間も奇跡が宿っている。

KM 『EVERYTHING INSIDE』

「日本で最も影響力のあるプロデューサーの一人」とは名前を検索してでてきた言葉で、門外漢にて自分は初聴きでした。もう最初の一音でカッコイイなと。

メロウなシティトラックと思わせつつ、大胆な低音と音割れが街の視界を歪ませる。『Distortion (feat. 田我流)』や『Every Time (feat. Manon & HNC)』あたりに特にシビれました。この一曲目の「Daichi Yamamoto」クレジットから先のアルバムにつながって、この2枚が日本語ラップの面白さに自分が気づく結果になりました。そしてThe Bug『FIre』が加わって低音の深海を味わう耳が完成した1年でした。

Hiatus Kaiyote 『Mood Valiant』

ネオソウルと括るには奔放すぎる、プログレに片足突っこんだバンドサウンドーー凄まじいインパクトをのこした前作から6年。音楽シーンもかなり変わったものの、彼らの基本的なサウンドは延長線。ただ、あの雨後の筍的バンドたちからこの本丸を聴くとその衝撃は健在だなと唸る。名盤『Arthur Verocai』を残しているブラジルのArthur Verocai参加も見逃せない。

絶対コピーしたくないそのサウンドは、フジロックで観たときの感想同様、"ボーカルが全ての中心に在るタイプの楽曲作り、Nai Palmの歌のアクセント、ロングトーンのニュアンスに全てのバンドアレンジを連動させた結果”なんだろうなと。『Chivalry Is Not Dead』の極め方は病的ですらある。昨今はやっているハイパーポップの過剰さを、リアル空間にて真正面から一撃でブチ潰す一作。真っ当にやばい人間がいちばん怖い。

星野源『不思議 / 創造』EP

ハイエイタス・カイヨーテもヤバいが、こちらもヤバい。詳しくはブログ記事に書きましたが、このEPは本当に良かった。「突き詰めすぎて異端になっている」と書いたのは正にで、その後リリースされた『Cube』は完全にキれたカオティックプログレJ-POPで慄きました。次のアルバム、マジで何かを壊してほしい。Mr. Childrenでいうと『DISCOVERY』的な破壊と創造を期待してます。

Genesis Owusu 『Smiling with No Teeth』

アートワークから「絶対トラップじゃん」と思ったら全然ちがいました。申し訳ねぇ。ラップ、ロック、R&B、ディスコーー諸々全部を並列にならべて「アルバム」を仕上げる音楽性は、一部ではPrinceと比較もされてるそうで、なんとなく分かります。

『The Other Black Dog』はラップ側からの距離で測ったロック的バンドサウンドの再構築を感じますし、『Drown』はエレポップの様相。『Whip Cracker』のカッティング・ファンクベースのディスコに、何故かジミヘンみたいなギターソロが入り、打ち込みのエセサイケに姿を変える展開とか!1曲1曲のアイデアとふり幅が楽しい!!各ジャンルが並列に並ぶからこそ「どれでもない」個性を獲得している。

途中の『Smiling with No Teeth』がまた沁みる曲で。すこしだけゴスペル風のくたびれたスウィートバラード。『The Ballad of Dorothy Parker』+『Forever in My Life』みたいな(変声ボーカルも入ってくるし、3:30のコーラス)。前年Mac Miller『Surf』の琴線が今年はこの曲でふれた。んでラスト、オールディーズ風味の『No Looking Back』で歴史を一周させる構成も素晴らしかった。今年度屈指のポピュラー性を持った骨太アルバムと思います。

ベスト4作

ここからは★★★★★帯で順不同。前年は「ケア」をキーワードにしていましたが、今年はどうやら、分かりやすく「違う地平(世界)」みたいな感じです。それは拡張であったり創造であったり、最初の「空間」に近い。大多数と同じく自分もそんな気分でした。

KID FRESINO 『20,Stop it』

4th。アシッドテクノに展開する『lae seydoux』が滅茶苦茶クールだし、『incident』にはシンプルに言葉の力を感じ……と、たくさんのエッセンスが詰まった本作ですが、ここでは客演ゲスト名で出オチしない有機的なコラボを取りあげたい。作品の諸々はやたら充実したWikiが参考になります。

まずは『Cats & Dogs (.feat カネコアヤノ)』。KID FRESINOとカネコアヤノお互いがパートごとに領域展開しあってる、成立してる時点で音楽の奇跡すら感じるヤバいコラボだった。自分はコレが初アヤノで、その節回しにもマジで驚いた。「パジャマのまま〜〜〜〜あ〜ぁで〜」ってメロディの小節またぎ、ピッチ感、「都市開発」ってPeople in the Boxなみの言葉の唐突さ。センスよ。

次に『No Sun - toe Remix』。リミックス?ちがう。これは「toeによるバンドカバー」です。2:00〜からの、複雑なラップリズムとアクセントに対抗した柏倉隆史のドラミングの緊張感はジャズセッションの域。toeでは平坦なメロディをドラムが盛り立てる構図だけに、この対峙はファンとしても最高のコラボでした。

個人の表現欲求がさまざまな枠を取っ払って、音楽やシーン全体の視界が広がっていく、そんな挑戦作。Big Red Machineになかったものが本作に在る。

Lil Ugly Mane 『VOLCANIC BIRD ENEMY AND THE VOICED CONCERN』

不穏なアートワークに惹かれましたが、このキメラ的な魅力を書き出すのは難しい。まずどこまでマジかも分からない。でも良いんだよな。う~ん後半の『vpn』から再生するとこの「妙な魅力をもったインディ宅録エレクトロニカ」の魅力が分かりやすいかも。

書き出してきます。海外では「インディロック」と括られてますがウソですよ!ただギターの音が良いのはマジで、音の質感は違うもののBoards of Canadaの名作『The Campfire Headphase』のような非ロック的響きの良さがある。Lemon Jelly『Lost Horizons』も感じるかな。

その音感覚は、例えば初期Beckやダウンテンポと、「90年代後半くらいの作品」と言われても信じてしまう。その一端にオールドスクール気味なスネアの影響もあって、「トラップが流行らなかった世界線のアルバム」と言えそうなくらい2021年の今から遠い。でも、ここには90sノスタルジーというよりは、奇妙な時代解釈で創造された架空の世界が感じられる。ティムバートン初期作のような、奇妙なユーモアで異端を包みこむような感覚がある。昨年のMac Millerとおなじく、「何か」の雰囲気を鳴り当てている作品。

NOT WONK 『dimen』

自分のブログでは1stから全フルアルバムをその年のベストに選出してるバンド。まずは初期2作の素晴らしさから再度振り返っておきおたい。詳しくはブログに書いてて(1st、2nd)。特に1stは「2010年代のSUPERCARファースト」くらい最高の一枚です。ただ、そんな6年前の憧憬を遥か彼方に吹き飛ばすくらい音楽性を跳躍させているのが今のNOT WONK。しょぼい言葉を並べて想像させるよりまず聴いたほうがいい。絶対に想像より巨大で混沌としたものが伝わる。

色々なジャンルや年代がクロスオーバーしてますが、その全てが一切の古さなくリアルタイムの説得力で鳴らしかえられている。『get off the car』から『200530』で音楽の時間軸が一気に未来にぶっ飛ぶような曲順はたまらない。1曲のなかで異常なミックスを繰り返すのも、単純にひとつの回答としての「良い」を示すものでなくて各々の「可能性」とその「個性」の模索を感じる。だから最後の『your name』がすごく響いてくる。

自分たちが鳴らしえんとするものを貪欲に追い求めリスナーにぶつけてくる、そんなバンドをリアルタイムで追えているのに感謝の気持ちすらある。「次はどうなってしまうんだろう?」と毎回期待させてくれる最高のロックバンド。

Iceage 『Seek Shelter』

今年最後はこの1枚で締めたい。昨今のポストパンクの興隆、その息吹を10年台初めに吹き込んだのは間違いなくIceageだった。そこから10年、失速することなくより広大に音楽を巻き込んで成長してきた、その集大成が本作。といっても自分は今までCDを買うほどではなかったんですが、コレはヤバい。

TOP14のはじめ、odolの項で「祈り」だなんだと書いたけども、「祈り」の先にあるのは「ロマンチック」だと結びたい。そっちに賭けたい。1曲目「Shelter Song」のヨレたテンポ、リズムの揺れ、その全てが歓喜に満ちている。轟音の残響に祝福が宿っている。

この上なくSonic Boomプロデュースが効いてます。ダーティでアシッドな『Vendatte』はPrimal Scream、『Dear Saint Cecilia』はシューゲイザーに感銘を受けたThe Rolling Stonesか。でもやっぱりエリアスは役者が違うというか、本作は信じられないくらい「サマになった」カッコ良さがあって、ぜんぶが懐古でなく堂に入っている。

フラットボーカルにこそブルーズは宿る。大聖堂で鳴らされる開放のロック、コロナ明けに観たいライブNo. 1。2022年の青写真を鳴らしてくれた本作でこの記事を締めます。

次年度はこちら。

サポートがあると更新頻度が上がります。