「受刑者」とはどのような人々なのか - つながりの希薄さが、再犯・累犯のスパイラルに

受刑者・出所者の社会復帰支援に取り組む、NPO法人マザーハウス理事の風間勇助です。前回のnoteでは、受刑者・出所者が抱える孤独の問題と、彼らの社会復帰を支えるためのマザーハウスの取り組みをご紹介しました。

今回のnoteでは、そもそも罪を犯して刑務所に入る「受刑者」と呼ばれる人たちは、日本にどれだけいて、どのような背景・特徴を持った人たちなのかということをお伝えできればと思います。

刑務所に入る人と、入らない人の違いとは

令和3年版『犯罪白書』(法務省法務総合研究所編)によると、令和2年(2020年)入所受刑者(その年に新たに入所した受刑者の数)は、1万6,620人(前年比4.8%減)と戦後最少を更新したようです。同年2020年の12月31日時点の受刑者数は、3万9,813人です。

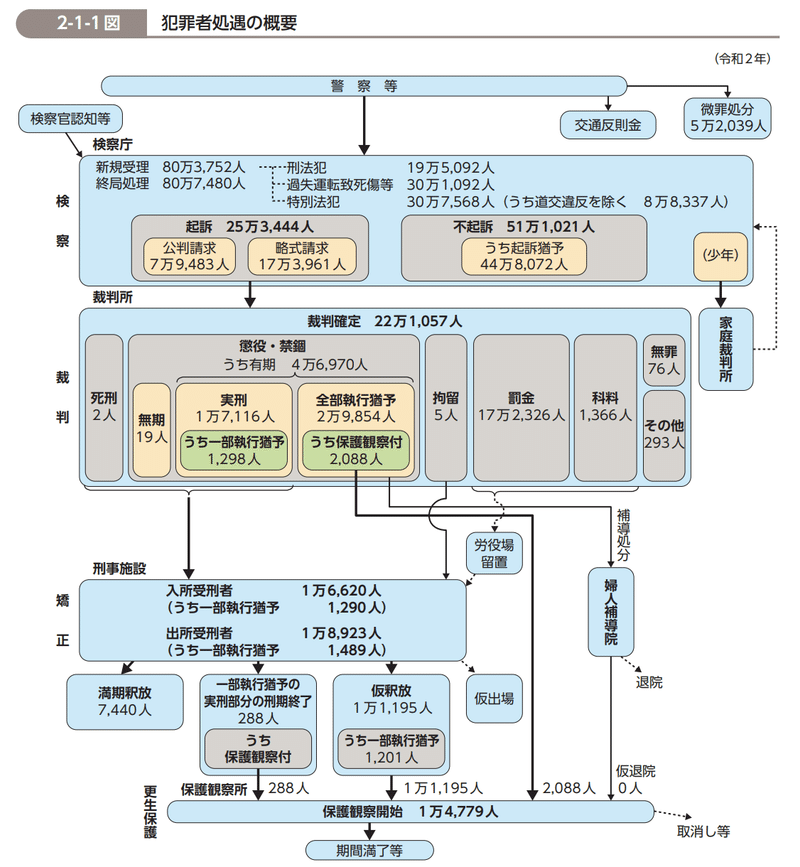

私も、マザーハウスの活動に関わるようになって知ったことですが、刑務所に入るというのは、実は簡単なことではありません。以下の、刑事司法のプロセスをご覧ください。

※参照:令和3年版『犯罪白書』(法務省法務総合研究所編)

ざっくりと、警察等で検挙され、検察で受理された者が約80万人いて、そのうち刑務所に入った人(入所受刑者)は、先ほどの1万6,620人、つまり検挙された者のうちの約2%ほどです。多くは不起訴となったり、起訴されたとしても略式請求が行われたり、裁判が確定した場合でも罰金になったり、実刑が決まったとしても執行猶予になるなど、罪を犯したとしてもそう簡単には刑務所に行かないような仕組みになっています。

これだけを聞くと、「そのような日本のシステムの下で、数ある刑事司法のプロセスをくぐり抜けた2%の受刑者たちというのは、相当の極悪人なのだろう」と思われる方もいるかもしれません。しかし、実態はそうではありません。

浜井浩一さんの研究を参照したいと思います。浜井さんは、もともと法務省に所属し、矯正施設の被収容者の処遇(更生支援)を担当してきた実務経験をもち、その実務経験と犯罪統計が示す客観的なデータをもとに、受刑者がどのような人たちであるかを次のように説明しています。

一般的に、家族や仕事があり社会基盤がしっかりしている者や、経済的に豊かな犯罪者は、弁護士の支援も受けやすく、被害弁償を行うことで示談を得やすい。教育水準の高い者は、コミュニケーション能力も高く、取調べや裁判の過程で、警察官や検察官、裁判官の心証をよくするために、場に応じた謝罪や自己弁護等の受け答えができる。その結果、こうした人々は、起訴猶予、略式裁判(罰金)、執行猶予を受けやすく、よほどの重大(または著名)事件または累犯者でなければ実刑判決にはなりにくい。

これに対して、受刑者の多くは、無職であったり、離職していたりと社会基盤が脆弱であるものが多い。さらに、教育水準やIQが低く、不遇な環境に育ち、人から親切にされた経験に乏しいため、すぐにふてくされるなどコミュニケーション能力の乏しい者が多い。当然、刑事司法プロセスのなかでは、示談や被害弁償もままならず、不適切な言動を繰り返し、検察官や裁判官の心証を悪くしがちである。その結果、判決では、全く反省していないとみなされ、再犯の可能性も高いとして実刑を受けやすい。

(「犯罪者とはどんな人たちか?」『加害者臨床』廣井亮一編、日本評論社より)

刑務所に行き着く者とそうでない者との差について、経済的基盤や社会的基盤の脆弱さに加えて、「教育水準」や「コミュニケーション能力」も挙げられていますね。その教育水準やコミュニケーション能力は、比較的裕福な家庭環境によるものといえます。このように、経済的に裕福な層に比べて社会的に弱い立場にある人ほど刑罰の負荷が重くなることは「刑罰の逆進性」と呼ばれます。

これは、累犯窃盗に特に顕著に見られるようです。日本の刑事司法制度は、一度前科がつくと、その後累犯加重を適用していくため、「窃盗の前科があれば、たとえ空ビール瓶窃盗の現行犯で実質被害がなくてもほぼ自動的に実刑となる」ようです。一度実刑となることで、さらに社会とのつながりが希薄になり、累犯者となっていく「負のスパイラル」があるのです。

このことは、再入者率(入所受刑者人員に占める再入者の人員の比率)が58.0%であることからも容易に想像できます。

受刑者(あるいは犯罪者)の多くは、大きな事件があった時のマスコミ報道などからイメージされるような狂気的・猟奇的な極悪犯などではなく、社会のあらゆるセーフティネットの網の目をこぼれ落ちた社会的弱者としての特徴を持った人だと言えるでしょう。最近では少しずつ著作や報道が出るようになってきました。

「犯罪者」というレッテル貼りが犯罪を生む?

浜井さんは、別の視点からも、再犯の要因を次のようにも指摘しています。

後期のラベリング論では、人は、犯罪者として扱われるうちに周囲から貼られたラベルを自身のアイデンティティとして受け入れていくと説明する。この理論に従うと、常習累犯窃盗犯は、何度も犯罪者というレッテルを貼られ、そのように扱われているうちに、常習累犯窃盗犯というアイデンティティを身につけ、「どうせ俺は犯罪者だ」と自棄的に窃盗を繰り返し続けることになる。前述のように再犯のきっかけの多くは、孤立と「誰も俺を必要としていない。俺なんかいない方がいい」といった自尊感情の低下である。

(「犯罪者とはどんな人たちか?」『加害者臨床』廣井亮一編、日本評論社より)

ラベリング理論は、H.ベッカー(1963)が提示した概念で、「社会集団は、これを犯せば逸脱となるような規則をもうけ、それを特定の人々に適用し、彼らにアウトサイダーのラベルを貼ることによって、逸脱を生み出す」とする考え方です。浜井さんが述べるように、後期のラベリング理論では、社会から貼られたアウトサイダー=逸脱者としてのラベルが個人に内面化されてしまい、自棄的な態度、自尊感情の低下へとつながっていき、結果として常習累犯の犯罪者となってしまうと考えられました。

前回の記事で、五十嵐さんが自身の経験に基づいて「再犯の要因は孤独にある」と言っていたのは、このように学術的にも指摘されていることです。

そして、このことをマザーハウスは受刑者の「生きがい意識」からも量的に示すことができました。

※参考:ファイザープログラム2018成果物「健康調査報告報告書」(代表:五十嵐弘志・責任者:中谷こずえ、2019年7月)

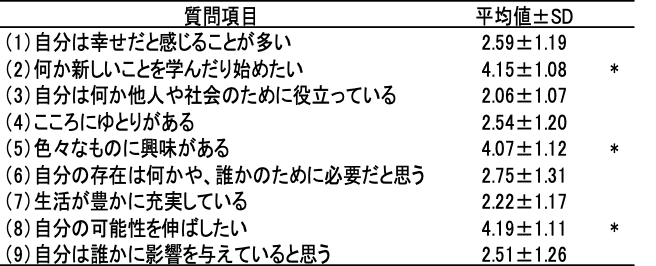

これは、マザーハウスが支援する受刑者を対象に郵送によるアンケート形式で行われた調査で、284件(男性276名、女性8名)の回答を集計しました。その設問の一つとして下表に示すのは、「生きがい意識尺度(ikigai-9)」を用いた各項目について「とても当てはまる」から「ほとんど当てはまらない」までの5件法により得られた結果です(中谷こずえ先生作成)。

自己肯定感や自尊感情といった概念に近い項目として、「3.自分は何か他人や社会のために役立っている」については、受刑者が2.06±1.07に対し一般平均は3.57±0.88であり、「6.自分の存在は何かや、誰かのために必要だと思う」については、受刑者が2.75±1.31に対し一般平均3.69±0.88と差が大きく、浜井さんの指摘は、このように定量的にも確認することができます。

また、「(2)何か新しいことを学んだり初めたい」、「(5)色々なものに興味がある」、「(8)自分の可能性を伸ばしたい」といった項目が、他の項目よりも高いことにもぜひ注目してみてください。ここには、受刑者の「変わりたい」というニーズを汲み取ることができるからです。

多くの受刑者は、刑務所に入る以前から社会的に弱い立場にあった人々であり、その自暴自棄さ、自尊感情の低さは育った家庭環境や社会環境に起因することが多いです。

しかし、それでも自分を変えたいと思っている受刑者がいます。一般的には多くの人が、苦しい刑罰が受刑者を懲らしめ、二度と刑務所に行きたくなくなるような、そうした抑止力が働くと考えていますが、実際にはそうした否定的な環境、ネガティブな経験は、より一層受刑者たちの自尊感情を低めてしまい、再犯につながってしまいます。

彼ら・彼女らの前向きな「変わりたい」という思いに、私たちはどのように応えていくことができるでしょうか。

執筆:風間勇助(NPO法人マザーハウス理事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?