#8 体を編む言葉

前回の記事の最後に、こう書きました。

天地を分け、国を生み、体を編み、意識を内から外へ広げ、感じて動く人間の働き全てを与えたのは、母声・父声の響きと、その流れの制御です。

この中で、「体を編む」部分に注目したいと思います。体とひとくちに行っても、呼吸する、食べて出す、動く、見る、感じる、考える、子孫をなす等のたくさんの働きがあります。このうち、身体表現に関わるのは、運動すること、五感で感覚すること、知覚や感情、思考などの心的営みがあります。

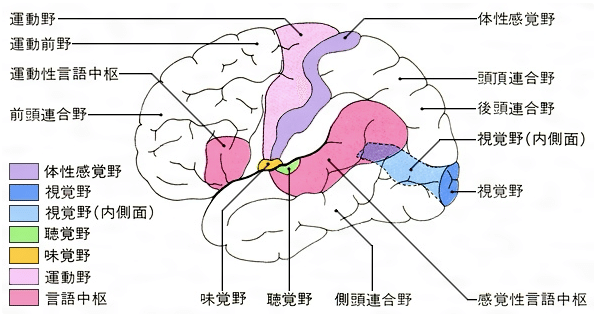

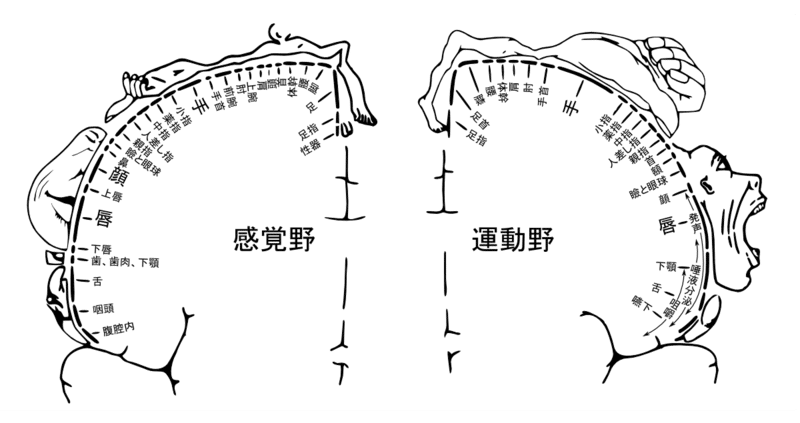

ペンフィールドのホムンクルスをご存知でしょうか。脳の中の小人という意味で、カナダの脳外科医は大脳皮質を電気刺激しすることで、運動野や体性感覚野と体部位との対応関係をまとめました。

運動野と体性感覚野は、大脳皮質の中心溝を挟んで、脳の左右に広がっています。感覚器官は体において、触覚・味覚・嗅覚・聴覚・視覚など受け取る刺激によってユニークな器官の形を持っていますが、脳においては、脳の皮質表面に信号を投影するモニターのようになっています。

地球上の海や陸、街並みは、地図上に投影されます。縮尺が変わるだけで、地図は現実の空間を模造しています。

脳は、地図ではありません。

脳は、ホムンクルスという小人を通して、世界を反映しているのです。世界の空間性はいったん消え、脳の中で再構築されているにすぎません。

体は三次元空間を持ちますが、言葉は三次元空間を持ちません。頭部には脳神経系の中枢があり、いったん空間性の消えた世界を再構築しています。しかし、脳の存在ベースは体(空間)にあります。脳を損傷すれば、感覚や運動も損なわれる場合があります。

言葉は、脳の神経系に属するのでしょうか。体と言葉は、いったいどういう関係にあるのでしょうか。

まず、運動野から見ていきましょう。ペンフィールドのホムンクルスは、頭頂に近い方に足があり、その脇に大きな親指を持つ手があり、その下に顔、その下に生殖器官があります。

足は、立つ、歩く、走る、止まる、飛ぶ等の動作があります。

手は、開く、伸ばす、つかむ、曲げる、叩く等。

顔は、見る、話す、食べる、笑う、しかめる等。

前回見たとおり、動詞は、父声がその動作のバリエーションを作っています。立つはTATSU、歩くはARUKU、走るはHASHIRU。そして用言の活用を決めるのは、母声でした。活用によって、動作は時制を表すことができます。運動空間に時間が加わります。

体性感覚野はどうでしょうか。明るい、暗い、大きい、小さい、重い、軽い、高い、低い、美味しい、不味い。対象を感覚で受け取ろうとするとき、形容詞が生じます。母声のコントロールは動詞とは異なり、対象をどう修飾するかで活用します。

父声は口蓋、歯、舌、唇を使って空気の流れをコントロールし、内側から遠くへ伸びる音を持つ遠心性(陰)の母声に対して、父声の複雑な口の形は求心性(陽)になります。

喉にも小人がいて、体が行なう動作や感覚の具体的な働きに対応する品詞や活用を用いて発話しています。

では、体と脳、体と言葉、どちらが先にあったのでしょうか。

『ヨハネによる福音書』には、こうあります。

初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。

この言は初めに神と共にあった。

すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。

この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。

光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった。

ここでいう神とは、存在証明が不要な原存在、つまり「私はある」という意識そのものと言えます。決して外側からは規定しえず、内側からよってのみ「私はある」と発することができます。最初に意識があり、そこにはすでに「私」という人称、「ある」という原動詞が存在します。

「私はある」と言うことによって、人は肉体の中に受肉することができます。そこには命があり、また動物的な欲望と感覚世界があります。

内側が「私」という自我に照らされる時、外部に「他者」が生じます。「私」と「他者」をつなぐものを愛と呼びます。

自我と肉体の両方を持つ人間は、利己的な破壊を経て、自我を高次に成長させ、肉体の無意識的な自律性に、自ら働きかけられるようになっていきます。目的達成の手段を講じるだけの思考ではなく、宇宙知性に照らされた明るい思考によって。

個的な思考から宇宙的思考へと飛躍する脳の働きは、今後サイエンスによってもっと証明されていくでしょう。しかし、体を再編成するのはサイエンスによってではなく、言葉によってです。

次回からは、体の各器官系にそって、言葉がどのように体を編んでいくのかを見ていきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?