書いて残すということ--三島由紀夫『豊饒の海(一)-(四)』

日曜朝、家族でワイドナショーを見ていたら、目の大きな幼い女の子の顔がいきなり画面いっぱいに映し出された。ニュースによるとその子は親に殴られて、怒鳴られて、放置されて、殺されたらしい。その子が親に命じられて毎朝4時に起きて書いたという手紙をアナウンサーが読み上げるのを聞いて涙、出そうになる。なんの罪もないのに、許されたかった小さな女の子。思わず、隣にいた娘の肩をぎゅっと抱きしめる。そうしたら、まっちゃんがこの子がすぐ、暖かい家庭に生まれ変わることを願う、っていうてて、ほんまにそうやな、って思って私も願った。

この事件は氷山の一角で、だいたい1日あたり1人の子どもが親の虐待で命を落としているらしい。けれど、彼女の事件がここまでちゃんと議論されたのは、事件の残酷さとかもあるやろけど、何より彼女が、思いを文字に残していたからだ。しんどくて、痛くて、寒くて、限界の限界の限界の中で書いたその子の言葉は、文字は、私たちの感情とか、心とか、そういう見えないところに染み渡って、あるのかないのかわかんない輪廻を信じさせたんだ。

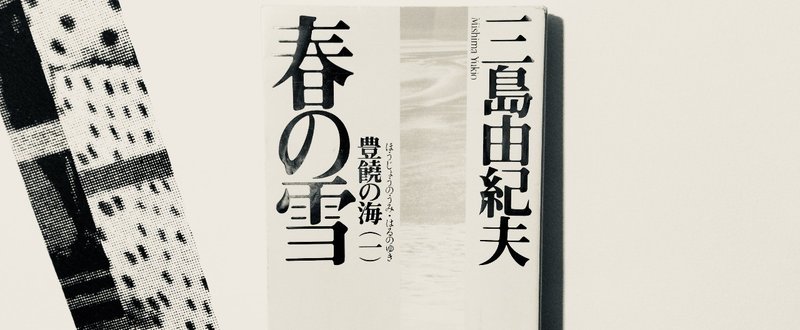

そして、その事件を知る直前に、私はある本を読み終えた。それが三島由紀夫の『豊饒の海』で、その二つのことが時を同じくして起こったことは私にとって、なんらかの意味のあることだと思えたのだ。

・・・

🌾以降、この本についてのネタバレがあります。

・・・

私が自分の生、或いは死に一番近しかったのは、18歳から19歳にかけてで、だから当然のように三島由紀夫を読んでいた。その中でもとりわけ『豊饒の海』シリーズが好きで、何度も読み返した。20歳で死んで、生まれ変わる、絶世の美貌の持ち主。彼らを中心に紡がれる優美で巧みな文章は、思春期のバカな女の子が憧れるには十分すぎるものだった。当時の私は、難解と言われるそれらを自分に起こったちょっとした悲劇と重ね合わせることで易々と読み進めていった。

25歳の今、改めて読んでみると、登場人物たちは以前より少し遠くに、しかし、著者である三島由紀夫の存在をほんの少し近くに感じ、読むことがなかなかしんどかった。

1巻目は物語の傍観者である本多繁邦が奇妙な生まれ変わりの当事者、松枝清顕と同窓の親友であることから、清顕自身の心情の変化や性格、人間性や行動を理解するのが容易かった。しかし、巻を追うごとに年若く生まれ変わり続ける彼らと本多の間に距離が生まれ、“記憶”と“黒子”によって継承され物語を繋いでいく輪廻転生が危ういものになっていくと清顕の生まれ変わりである飯沼勲やジン・ジャンのことがわからなくなっていく。19歳の頃は、彼らのことをもっとよくわかっていたはずなのに、掴みかけていたその姿はどろどろと溶けて輪郭すら見えなくなる。一方で、19歳からの6年間を生き永らえ、三島事件や、戦争で死ねなかった平岡公威のことを知ってしまった私は、物語の端々に彼の姿を見る。彼は時に清顕で、勲で、ジン・ジャンで、本多で、安永透だった。三島の思い出、性、交友、思想、羨望、憧憬が物語として煮詰められている。彼が、自らが選んだ命日に、『豊饒の海』を完成させたのは、やはりこれ自体が彼にとっての夢日記だったのだと思う。

清顕が夢を言葉にして残したから輪廻転生が現実に起こり、本多という他者がそれを読み解釈したから、清顕が見た夢から現実が乖離していき、そして夢日記が焼失してすべて夢に戻った。結局、泡沫じゃん。といったらそこまでだけど、その人の一部分を言葉にしたら、その人の生よりもはるかに長く、その人の魂のかけらが存在し続けて、ただ生きているだけじゃ出会えない誰かの人生に顔を出すことができる。

19歳の私は、豊饒の海を読んで20歳で死ぬ美貌の若者たちに自分を重ね、自分の肩を抱いた。25歳の私は、帰らぬ5歳の少女の手紙を読んで彼女の来世での幸せを願いながら、娘の肩を引き寄せた。

他人が見たら、無関係で瑣末なそれらの行為は、しかし私という文脈においてはある一つの流れの中にあって重要な意味を為した。それを今、うまく言葉にできていなくてもどかしいのだけれど、いつかそれを書くために、この稚拙な文章を書く。これが今、私にできる全てなのです。

最後まで読んでくださってありがとうございます。いただいたサポートは、メディア運営費にまわさせていただきます。 快い一日をお過ごしくださいね。