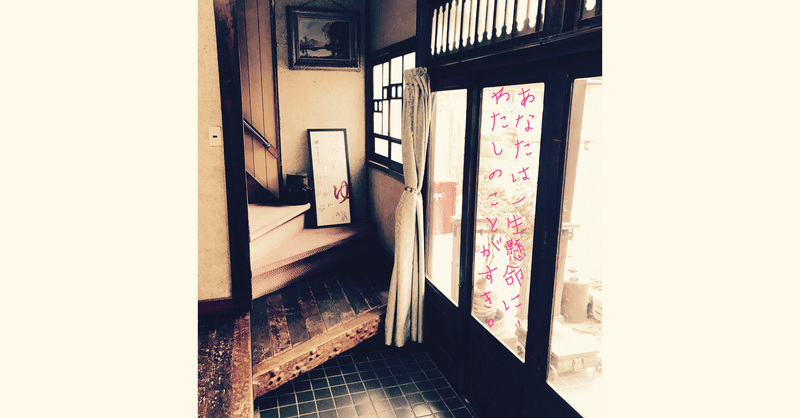

あなたは一生懸命に、 わたしのことがすき。 最終回... の巻

わたしは夢を見ているのか、それとも、もう昇天してしまったのか...

流しのサブが、富士山清掃のバイトに受かったとかで、ヘドロでベトベトになった樹海を、恵の水で、綺麗に洗い流している。

「ヘェ、ダンナ。今回は、社保完備な上に、正社員登用の可能性もあるでやんすにぃーー」

流しのサブは、そう嬉しそうに言うと、背中に背負った、タンクの恵の水をホースで、「シュパーー!!」と爽やかに、森のヘタレこんだ植物や動物たちにかけてやっていた。

恵の水を浴びた木や草や花や動物たちは、キラキラと生き返った。まるで、母に抱かれるように、恵の水を浴びる生きものたち。

「サブっ! はいっ! おにぎり!」

「ああ、ありがとでやんすにぃー! ぎゅうたんのおにぎりは絶品でやんすにぃー!」

「いやん! ぎゅうたん、うれぴー!」

烏天狗が体をねじらせて喜んでいる。

「牛タン...」

と、わたしの目の前に、トレッキングのいでたちだが、頭には髷を結った武士が立っていた。その武士は、こちらを振り返り、穏やかな笑顔で、

「また、お会いしましたなぁ」

と言った。

「近藤勇さん!!」

わたしは自分の大声で目を覚ました。

「はいっ!」

わたしの目の前にいる近藤勇は、元気な返事をした。トレッキングのいでたちだが、頭に髷を結っている。

「玲奈っ! あんたが近藤さんを呼んだのかね?」

目がハートの月浜可憐は、近藤勇の勇ましい姿に惚れ惚れしている。

「袴姿も素敵だけど、トレッキング姿も素敵!」

わたしも、惚れ惚れしながら、近藤勇を眺めた。

「玲奈ちゃんのそういうところ、引っかかるんだよなぁ...」

雲坂雅哉がブツクサ言っていた。

近藤勇は、茶色い手帳を開きながら、

「ここから、もっと行ったところに、珍しいラジウム泉が湧いてるらしいのだが...」

と言い、ポケットの地図も広げて、首を傾げている。

「ラジウム泉?」

みんなが首を傾げた。近藤勇は、こちらを見て、穏やかに笑うと、

「甲州・勝沼は、温泉地だと言うのに、あの戦争の時は、傷を癒す暇もなかったのでね。その後悔もあって、いまは、こうして、信玄公の隠し湯巡りをしているのですよ」

と、ゆっくりした充実感に満ちた声で言った。

近藤勇の案内で、わたしたちは、山奥の温泉地にたどり着いた。

「さあ、ここで、ぜひ、疲れを癒してください。あなた方、なんだか臭いますからな」

近藤勇は、わたしら3人をクンクンと嗅いだ。

「い、いやだわ。恥ずかしいわ」

月浜可憐が身をよじらせた。

「では、また会いましょう!」

近藤勇はお辞儀をした。

「え? 近藤さんは温泉入らないの?」

「もっと、この先を行くと、刀傷に効く温泉が湧いているらしいので、私はそこに行ってみます」

近藤勇は首を押さえながら、そう言うと、ニッコリ笑い、手を振って歩き出した。

コポコポと、足元から湧き上がるラジウム泉。

「気持ちいいねぇ」

小さな岩風呂に、雲坂雅哉とわたしと、そして、月浜可憐。

「なんで、ばあちゃんが一緒に入ってくるのよぉー!」

わたしは泳ぎながら、口を尖らせ、文句を言った。

「これこれ! 浴槽で泳ぐでない! はあ〜。それにしたって、気持ちいいねぇ。こう、免疫力がアップするみたいな気分じゃ」

そう言うと、月浜可憐は雲坂雅哉を見た。

「あんまり話したくはないだろうが、あんたも、大変だったんだねぇ」

「え? 何がっすか?」

雲坂雅哉は、不思議そうな顔で、月浜可憐を見た。月浜可憐は、不憫そうに彼を見つめると、

「だって、あんな樹海に行くなんて。よっぽど、社会で酷い目に遭うたんじゃろう?」

と、言い、彼の肩に温泉水をかけてやっていた。

「ああ! そういうことっすか! 違いますよ! 俺は、ただのオカルト趣味です!」

雲坂雅哉がニコニコして言った。

「マジ、タイプ! チョー愛してる!!」

わたしは、彼に抱きついた。彼は、ちょっと困ったように、天井を見上げた。

「うふふっ」

「玲奈。忘れとったんじゃが...」

月浜可憐の声が、なにか変だったので、わたしは振り返った。

いない...

「ばあちゃん?!」

わたしは、キョロキョロして、浴槽中を探した。

「ここなんじゃがな...」

コポコポと湧き上がる泡のような声が聴こえている。

「ばあちゃんな...温泉に入ると...ケミストリー起こすみたいじゃ...」

声は、だんだんと、地の底に。

「ば、ばあちゃん!!」

「可憐おばあさん!!」

「また、会おうぞ...」

月浜可憐は、ラジウム泉が湧き出る穴の中へ、泡となって消えていった。

「ばあちゃんがぁ〜!」

わたしは、雲坂雅哉の首筋に顔を埋めて泣いた。彼は、わたしの腰らへんをさすりながら、わたしの耳元で、そっと囁いた。

「玲奈ちゃん、愛してるよ」

わたしは、顔を上げた。彼が、鼻水まみれのわたしの顔にキスをした。彼の膝の上は、ちょっとだけ、くすぐったい。

「わたし、未来の旦那さんと、こうやって、一緒に温泉入るのが夢だったんだー」

彼は、なにも言わずに、わたしを...

わたしの祖母兼シャーマン師匠 月浜可憐は、今頃、どこにいるんだろう...

キラキラ光る、午後の海にいるのかな?

真っ赤かな夕陽になったかな?

さよなら。ばあちゃん。

わたしの大好きなおばあちゃん。

ありがとう。

わたしは、いま、人生で、いちばん幸せな時を生きています。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?