血を吐いて果てるまで、吠えよ老狼!

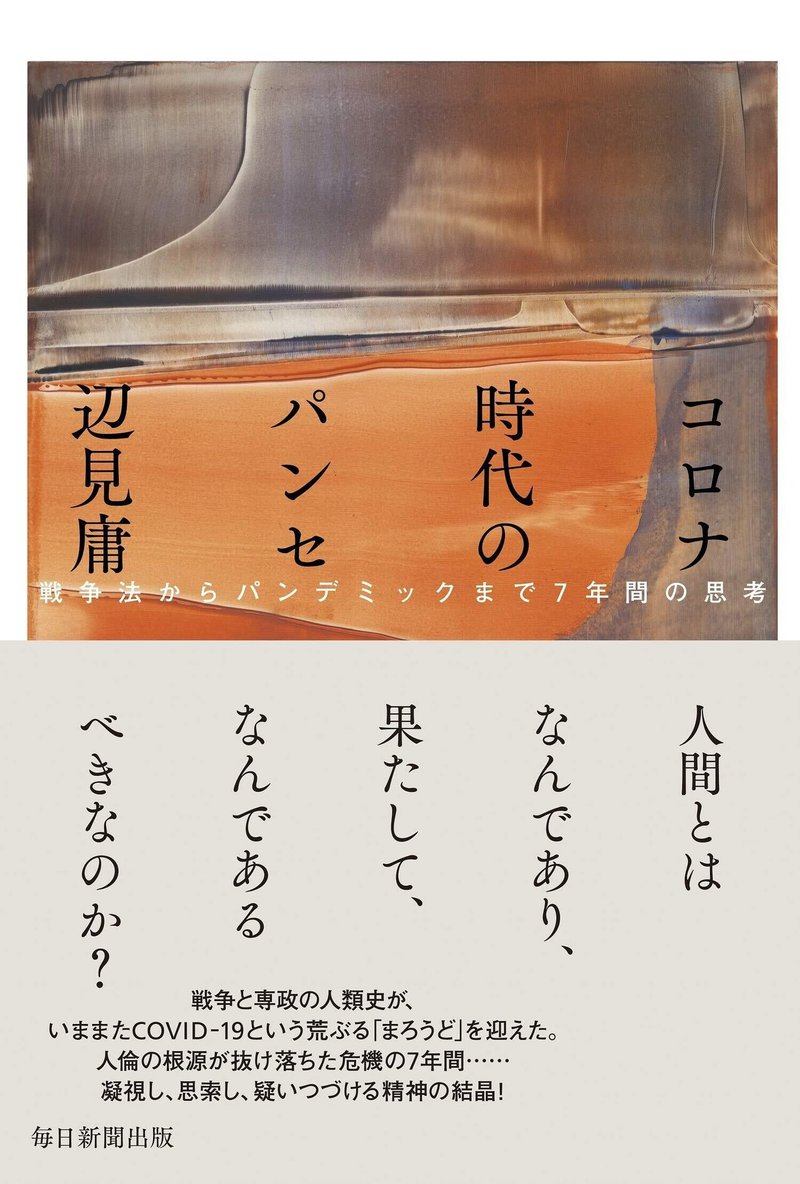

書評:辺見庸『コロナ時代のパンセ 戦争法からパンデミックまで7年間の思考』(毎日新聞出版)

ひさしぶりに辺見庸を読んだ。前回読んだのは2015年刊行の『1★9★3★7』だったように思う(※ 実際には、2018年刊行の、目取真俊との対談本『沖縄と国家』以来)。その前は、2003年のノーム・チョムスキーへのインタビュー本『メディア・コントロール 正義なき民主主義と国際社会』だったかもしれない。その前はと言うと、たぶん2002年刊行の『永遠の不服従のために』まで跳んで、その前は、最初に読んだ『もの食う人びと』だったように思う。

買ったのは、他に10冊くらいあるはずだが、読んだのは、他に1、2冊あるかもしれない程度だ。

本書『コロナ時代のパンセ』は、2014年から2021年まで雑誌連載された、2ページほどのエッセイをまとめたものである。

通読した印象は「以前に比べて、少し迫力がなくなったかな?」という感じである。たしかに前回読んだ『1★9★3★7』は、評判になっただけあって、とても迫力のある作品であり、さすがは辺見庸だと感心したのだが、今回はその時に感じたような迫力が感じられない。こちら(読者)の生き方を厳しく問うてくるような迫力が感じられないのだ。

不遜を承知で言うなら「そのくらいのことなら、当然考えているよ」という程度のことしか言わない。こちらに迫ってきて、こちらを脅かすような恐さがない。

辺見庸とは、こんなに「普通の人」だっただろうか。もっと、凶暴で鬼気迫る人だったのではなかったか。

これは、単に、辺見が老いたという問題ではないと思うのだが、老いてハタと自分を見返してみたところに発する、ある種の「正気」が、辺見の鬼気せまる迫力を削ぐ結果になってしまったのではないだろうか。自身を信じて、一心に敵に向かっていた頃の迫力や勢いが、削がれてしまったのではないか。

無論、自身を反省的に検討するのは、大切なことだし必要なことだ。しかし、最前線で戦う者には、そうした冷静さよりも、時には狂気のような自失が必要なのかもしれない。そのくらいの方が「強い」のかも知れない。

かつての辺見は、もっと自信家であったように思うし、だから迫力もあったように思う。私が以前、辺見庸について「あれっ?」と思ったのは、『メディア・コントロール』でのインタビューを振り返る「あとがき」か何かで、チョムスキーが辺見庸に対して、妙に厳しい目を向けたというようなことを、辺見が述懐していた時だ。あの「鉄の人」チョムスキーは、その時、辺見に何を見て、不満だったのだろうか。それは単に誤解だったのであろうか。一一そんなふうに、引っ掛かったのである。

(世界的な言語学者であり市民運動家、ノーム・チョムスキー)

今回のエッセイ集を読んで、私が辺見について「えっ?」と驚いたのは、辺見が老人保健施設での体験を、自省的に語った、次の部分だった。

『 施設にあっては他者の発見より、おのれを見なおすことのほうが多いかもしれない。総合着座体操というプログラムがあって、わたしのような通所者と諸症状のひかくてき重い車椅子の高齢入所者がいっしょになって着座したままラジオ体操などの運動をする。先日はラジオ体操のあと、西瓜の模様のビーチボールをつかい、女性指導員が意外なトレーニングをはじめた。なにかの童謡を口ずさむながらリズミカルに歩きまわり、ビーチボールを参加者に手わたして問う。「冷たいの反対はなーに?」。ビーチボールを持たされたおばあちゃんが嬉々として答える。「あったかい!」。「あたりい!」と指導員。

わたしはドキドキする。西瓜のビーチボールがこちらに回ってくるのではないか。いや、まさかそんなことはあるまい、と自己内問答。まさか……の根拠には〈わたしは“かれら”とちがうのだから〉があった。思わずハッとする。このばあいの“かれら”は、かれらなんかという区別か差別のニュアンスが滲んでいたからだ。なんということだ! じぶんに舌打ちする。心がざわざわする。そんなときはえてして望まぬことがやってくる。西瓜のビーチボールがわたしの膝にのせられた。〈脳トレ質問〉がだされる。

「明るいの反対はなーに?」

胸のなかに鉄の玉ができて、焼けるほど熱くなる。まっ赤になって胸の中でゴロゴロ転がる。われながらたまげる。激怒しているのだ、わたしは。明るいという形容詞の反対はなにかとためらいもなく問うあなたは、わたしをかれらなんかといっしょにしているのだな。なんという無礼! 目が焔を噴いた。女性はそれを見てとったのであろう、あわててビーチボールをわたしの膝から隣の老女の膝に移動させ、こんどは気分を変えるように、ドンドンパンパンドンパンパーン……と歌いだす。

わたしはじぶんの怒りの激しさにたじろぐ。にしても、なぜこんなにも憤るのか? おそらく、認知症と混同されたことだけではない。ここにかれらなんかといっしょにいること、そうせざるをえない心身の老い。それに焦っているじぶん。そして、どうしようもなく末枯れてゆくなりゆきをまだ諦観できないじぶんにいらだって、かれらなんかとじぶんを懸命に区別しようとし、同時に、他人にも区別してもらいたがったのである。目がうるんでくる。風景が掠れる。ドンドンパンパンドンパンパーン……。』

(P199~201、原文では「かれらなんか」の傍点あり)

正直な告白であり、反省であるのは重々承知しているが、それでも「今ごろ、そんなことで狼狽えるのか」と思わずにはいられない。

やはり、どこかで「自分は特別」「自分は優れている」「自分は、人を差別したり見下したりはしない、立派な人間」だと、そう思っていたのであり、それでいて、そんな自分に全く自覚がなかったのだとしか思えない。

私はここで、「自分は特別」「自分は優れている」「自分は、人を差別したり見下したりはしない、立派な人間」だと思うこと自体を、批判しているのではない。つまり、そうした「うぬぼれ」自体を批判したいのではない。辺見庸は、そうした「うぬぼれ」に値する人間なのだから、「うぬぼれ」を持つのは当然だと思う。

問題は、その「自覚」が無かった、不用意さ、自己認識の甘さ、の方なのである。

「うぬぼれ」はあっていい。それは「自負」でもあり「矜持」でもあり、それがあるからこそ、「人並み以上」に強く生きることもできるのだ。だから、その「うぬぼれ」を自己制御して力に変えるのであれば、「うぬぼれ」を馬鹿みたいに垂れ流すなんて醜態を晒さないでいるのであれば、「うぬぼれ」は大いに結構なことなのだ。「かれらなんか」より「ここが優れている。ここも優れている。だから、そうした点については、同じではない」と考えること自体は、「自信」につながる「事実認定」であって、誤認ではない。事実は事実なのだ。

だが、その自身に対する「正しい事実認識」を、他人にも求めるのは野暮であるし、貧乏くさい話だ。

所詮、他人は他人なのだから、他人のことにそこまで興味を持っていないし、そのため正しく評価できるわけもないのだから、その必要が生じないかぎりは「誤解」したままにしておけば良いことであり、それは少々「鼻持ちならない」態度だとは言え、「自信」とはそういうものなのである。

なのに、辺見はこれまで、自身を「自分は特別」「自分は優れている」「自分は、人を差別したり見下したりはしない、立派な人間」だと「自覚」していなかったかのように、ここでは語っている。

それが本当なら、その「無認識」自体が愚かなことだし、「自覚」があったのに、なかったふりをしているのであれば、それこそ「通俗的な偽善」でしかない。

人は「聖人君子」ではないのだ。そうでなくて当然なのだ。それを目指すのは立派なことだが、それは「自分は聖人君子ではない」という自覚があってこそ、目指せるものなのに、辺見はここで、そうした「当たり前の認識」が無かったかのようなことを語っている。その「自覚」が無かったからこそ、その存在に「初めて」気づいて、この歳になって「狼狽えた」と言うのだから、これは、これまでずっと、情けない「愚かなで薄っぺらな自己認識」しか持っていなかった、ということにしかならないのではないか。

『 このところ昔日をしきりに回顧する。わたしは若いころ、ジャーナリズムの世界に身を置いていたのだが、一度としてそれが「真っ当」だと得心したことがない。どころか、ことさらにジャーナリズムを標榜すればするほど、そのじつ権力になずんだそれが「いかがわしい」ものに思われてしかたがなかった。肩で風を切る記者や傲岸な業同者に、おのれの似姿を見る心もちがするせいだろう。内心いくども舌打ちをしたものだ。

いまでも「社会の木鐸」などと言ったりするのだろうか。世人に警告を発し教え導く人。そのような高邁でどこか嘘くさい理想像を心から信じたこともない。結局、度しがたい自己嫌悪と自己分裂を押し隠しつつ、私は特ダネ競争という麻薬を克服することもできずに悪ずれた記者生活をおくり、やがて疲弊して社を辞めた。』(P280)

ここにもハッキリと「お前らとは違う」という、上から目線の「自信」や「自負」がうかがえるのだが、辺見はそのことに気づいていなかったと言うのだろうか。自身が「傲岸」であることに自覚的でありながらも、そんな自身をあえて引き受けた上で、「事実は事実だ」と、そうした認識を肯定していたのではなかったのか。

もしもそうした自覚のないままに、素朴に他者を見下していただけなのなら、そしてそんな自身を「人を見下すような人間ではない」と愚かにも信じ込んでいたのなら、それはあまりにもお粗末な自己認識だと言わざるを得ないだろう。そんなことだからこそ、老人保健施設のお世話になるような歳になって、やっと自分の「情けない現実」に気づかなければならなかったのではないか。

しかしながら、さらに悪いことには、辺見は、事ここに至っても「そうした自分のダメさを正直に告白できる自分は、立派だ」と思っている節が、たしかにある。

本質的には「反省悔悟」していないのだ。「反省する自分に酔っているだけ」なのである。だからこそ、この歳まで、本質的な部分で「成長」できなかったのではないか。本当の意味での「反省」をして、血の涙をながす経験をせず、「謙虚に反省する自分の姿」に酔って済ませていたからこそ、進歩することができなかったのではないのか。

敵を攻めるに徹底するのなら、アリバイとしての半端な自己反省などいらない。

また、反省するのであれば、「反省してます」というような自己申告のポーズはいらないから、文学者らしく、もっともっと徹底的に、自身を切り刻んで見せるべきだし、それでこそ、それは読むに値する作品にもなる。

「日本は、いよいよ危ないぞ」と繰り返す「狼老人」で、大いに結構。

問題は、その「繰り返される警告」が「当たらない」ことではない。その「警告」が、その度ごとに相応の説得力を持ち得ない「決まり文句」に堕してしまっていることが問題なのである。

「日本は、いよいよ危ないぞ」という「警告」が繰り返されるのは、何の不思議もないことだし、恥じるべきことでもない。

なぜなら、そうした「警告」は、「状況に干渉するもの」なのであるから、「警告」で語られた状況がそのまま現実化しないというのは当然のことだし、むしろそれを目指してなされることだからである。

これは、ある種の「観測問題」だと言えば、わかる人にはわかるだろう。

観測するために光をあてるなら、観測対象は光の衝突という干渉によって、軌道を変えてしまう。姿を変えてしまうのである。つまり「観測」は「現実」を変えてしまうものなのだ。

だから「狼老人」でかまわない。問題はその強度なのである。

悪しき現実に干渉して、それを変えてしまうような「力ある警告」としての言葉を発しうるか否か。それが言論人には問われているのであって、辺見庸個人が正直な人だとか否かなどということは、他人が考えればいいことで、本人が気にやむようなことではないのである。

吠えるのであれば、もっと大声で吠えろ。敵が縮み上がるような咆哮を発せよ。

私たちが、辺見庸という作家に期待しているのは、優等生の言葉でもなければ、まして老人の繰り言でもない。

血を吐いて倒れるまで吠え続けること。それが辺見庸に求められていることなのである。

初出:2021年4月26日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年5月14日「アレクセイの花園」

○ ○ ○

○ ○ ○