猫又のバラバラ書評「おかめ八目」

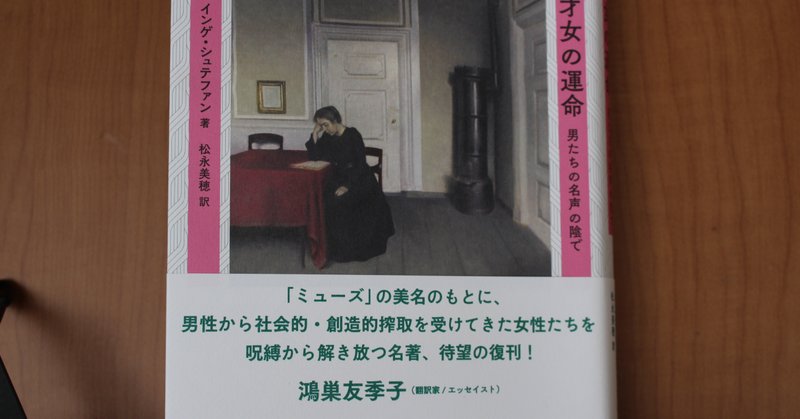

コロナで引きこもり中、こんなの読んでみた。「才女の運命 男たちの名声の陰で」インゲ・シュテファン著 松永美穂訳

本書は25年を経ての復刊だそうだ。フェミニズムが喧伝されていた時期の著書が再び出されるということは、本書で描かれたフェミニズムという視点からのアレヤコレヤが、決して進展しているとは言えないという実態への警鐘であるような気もした。フェミニズムという哲学が人文科学分野での研究のコペルニクス的転換に寄与したことは明らかなのだが、残念ながら我が国でのその果実はあまりにも少ないように思われる。

本社はトルストイ、シューマン、カミーユ・クローデル、アインシュタイン、リルケ、フィッツジェラルド等の傍で自己主張を戦いながら、朽ちていった才能ある女性たちの姿が列記されている。本書でも指摘されているが、これ等の女性たちは悪妻の評判が残されたり、全くの存在自体が確認できないほど資料がなかったりする場合もあるが、多くは日記など断片的に残されていたり、文才があり、夫の作品の中に実は彼女が書いていたかもしれないものを拾い出して、その才能を惜しみ、影のうちに沈んでしまった姿を光のもとに呼び出しているのだが、それにしても、多くは悲惨な最期を遂げていることで、非常に悲痛な思いが残る。

総体として、才能のある女性を育てたのは父親であり、父にとって賢い娘を育てることは感情の余裕が感じられる。そしてその余裕の愛情によって成人するまで娘は父親を絶対的に尊敬の対象となっている例が多い。そのため娘はそれを理想とするあまり、結婚する対象は自分を慈しんだ父親に擬している。結婚するまではこれらの才女たちも、才女として周囲に受け入れられていて、その才能に惚れ込んで結婚する例も多かった。いわば夢のような生産的な共同生活を期待し、出発しながらしかし一旦家庭に入ると、日常というなんでもないことに行き詰まり、創造や研究、著作などを独自に行うことは次第に制限され、それでも夫の傍で研究を助け、作品にインスピレーションを与えるだけの存在に貶められる。そんな時にこの女性たちは、自己犠牲によって夫が大成していくことで慰めを得ようとあらん限りの努力をするのであるが、その代償は大きく、精神を病んで朽ちて死んでゆくものや、夫の死後ようやく自分の望んだ創作に再度の挑戦を図ろうとしても今や遅すぎ、生活の糧も得られないままに消えていくものなど、あたかも天才の生贄になった女性たちの姿が痛ましい。

さて、現状の日本は本書の登場人物の時代とは大いに違うのだろうか?才能のある女性たちの活躍は確かに目覚しい。それなら、普通の女性たちもまた対等な男女関係を築けているのか?どうもそうとは言えない気がする。自らを当てはめてみても、才女ではないということを前提にして、やはり父と娘の関係は良好であったが、母との確執は拭えなかった。その最たるものは介護をめぐって、兄は男だからしなくて良いが、「お前は女だから」全部せよという母親の圧力から逃げられず、望んでいた大学院進学はおろか、結婚すらできなかった。私の例は特殊なのかどうかもわからないが、人生を奪われてみて、フェミニズムって何なのだと、どうしても懐疑的にならざるをえない。

本書を読みながら、せめてこれからの若者たちには、女性を生贄にする男であって欲しくない。フェミニズムとは女が自分自身を戦い取る問題である前に、男性たちが目覚めることが必要なんだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?