『料理通信』のこと。 前編

2021年1月号をもって、『料理通信』の紙媒体が休刊する。

今後はWEBを中心とした「月刊誌の枠にとらわれない食メディアの在り方を模索」されるというけれど、その未来も信じながら、月刊『料理通信』に敬意を表し「ひとつの時代があったこと」を記しておきたいと思います。

それぞれに得意分野を持つプロ集団

『料理通信』とは、創刊号のひとつ前に制作したお披露目兼テストエディション版の非売品、ゼロ号から14年。同じメンバーによる『料理王国』に2004年から参加しているので、編集部とは16年になります。

私は今でこそ文筆業をなりわいにしていますが、編集部から依頼がきたこの時はまだ、『イタリアに行ってコックになる』を書いただけのほぼ素人でした。

創刊号は2006年7月号(6月6日発売。特集「ソワニエをめざせ!」)。当時のチームは、編集顧問1名、編集部7名、広告部2名、販売部1名、業務1名。彼女たちは(顧問以外、全員女性)それぞれに得意分野を持つ、職人集団でした。

ベクトルの違う個性が「新しい媒体をゼロからつくる」という一点に向かってギューッと集中していく、不思議な一体感。世にないものを生み出す時の、溜めて爆発する感じ。その勢いがパンパンに詰まった号です。

まるで思春期のような、敏感で鋭くて真っ直ぐ、そしてみずみずしい雑誌が誕生しました。

ゼロから。本当に雑誌コード09477を手に入れるところから始めた、あの一時期の彼女たちには怖いものがなかったんじゃないかな?背水の陣なのに、彼女たちは輝いていたから。

見えない芯は何か、が見えてくる

『料理通信』の仕事にはいつも、今見えている時代の「すこし先」と「もっと奥」がありました。時代という、ひとくくりにはできないけれど、しかし大きな塊となってどこかへ流れゆくものの「見えない芯は何か」を捉えようとする。

編集者たちは、そういう作業をされていたのではないかと思います。

それは雑誌の作り手側が掴んでいればいいことなので、そこまで読者へ伝わらなくていい。だけどそんな視点で読んでみれば、彼女たちが掴んだ「芯」が読者にも見えてくるかもしれません。

たとえば、私が関わった特集の中で、いくつか挙げてみますね。

シェフたちを刺激する、新しい味を作る人

〈インディペンデントな生産者たち〉2008年7月号。まだ生産者や地方が今ほどクローズアップされていなかった時代に、料理雑誌が「レストランの外」へ光をあてた特集。でも私が意義を感じ、共感したのは「インディペンデント」ってところです。

全国に大勢いる生産者の中から今、誰の何を伝えるべきか。担当編集者は、シェフたちに人気の食材や最高級品の生産者でなく、「新しい味を作る人」と答えました。それまでになかった発想と挑戦によって、新しい味をクリエイトする生産者たちです。

原稿を書く私の裏テーマは、〝いつもちょっとだけ変わり者が世界を変える〟©織田信長。

取材をお願いしたのは、長野県の山で牛を放牧させチーズを作る「清水牧場 チーズ工房」清水則平さん、私の担当ではありませんでしたが、山梨県津金でブドウを育てワインを造る「ボーペイサージュ」の岡本英史さんほかの記事もあります。

彼らの存在はシェフたちをも刺激して、さらに新しい料理、料理人と生産者との新しい関係性を生むだろう――そんな「すこし先」と「もっと奥」。『料理通信』の立ち位置自体がインディペンデントですよね。

何も20坪じゃなくていい(リーマンショック後)

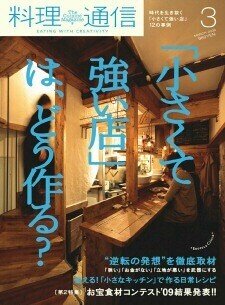

〈「小さくて強い店」は、どう作る?〉(2009年3月号)。以後シリーズ化されるほど人気となる店作り企画の第1弾は、リーマンショックの翌年に生まれました。

世界規模での不況真っただ中にあって、東京に異変あり。それまで個人店というと20坪あたりが相場だったところ、10坪未満の小さな店、それも魅力的な店がじわじわ増えつつあったんです。よく見てみると、若い世代や異業種から飲食への転向組が、それまでの常識にとらわれない店作りをしていました。

〝お店を持つのに何も20坪じゃなくていい、むしろ小さい強さがある。〟

〝修業経験はないけれど、その代わり異業種で培った得意なところを武器にする。〟

目からうろこですよね。飲食業も時代そのものも、あらゆる既成概念がひっくり返される転換期であることを、この特集は高らかに告げていたように思います。

ちなみに、この特集のわずか3カ月後、今度は〈なぜ、満席にできたのか?〉(2009年6月号)と題した、やはり店作りの特集を組んでいます。依頼を受けた時に聞いたテーマは「若き職人」。小さな店の異業種転向組とは逆ベクトルの、叩き上げのほうにも目を向けた、ということじゃないかと私は受け取っていました。

火を囲むと、人はほっとする(東日本大震災後)

2011年8月号〈本場の味は、「ご近所ピッツェリア」へ。〉は、東日本大震災の年です。「こんな時期だからピッツァをやりたい」と言う編集者の真意を訊ねると、「火を囲むと、人はほっとするから」。

この動機に、まずは驚いたし、胸を打たれたんです。

今の時代を生きる人の、「もっと奥」にある真理を掘り起こす。自粛ムードで暗くなった街に、飲食店の灯りがある意味を考える。飲食店には何ができるのか、を想像する。

その答えが「薪の火」だったんですね。

不安が蔓延する世の中で、誰もがどこか心細さを抱えていた時、たしかにピッツェリアには人が集まっていました。薪の火で焼かれる、丸くてピースフルな食べ物は、子どもからご年配までみんな大好きです。

そんなピッツェリアが今や近所に1軒ある幸福を、みんなに伝える特集でした。

ニッチでも振り切る

あと、特集タイトルからはうかがい知れない、隠された裏テーマというか、企画の起点みたいなものがあって。それがまたニッチなんですけど、見事な振り切りっぷりってことがちょいちょいありました。

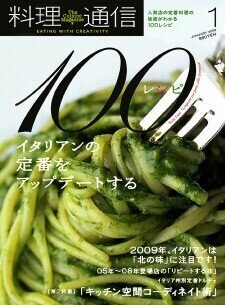

〈イタリアンの定番をアップデートする100レシピ〉(2009年1月号)。私がいただいたテーマは〈北の味〉です。実際、巻頭タイトルは〈2009年イタリアンは「北の味」に注目です!〉になりました。

「北イタリア」……なんてニッチな地方にフォーカスしてしまうんだ!と当時ほくそ笑んが記憶があります。

当時の東京は、立ち吞みとスペインバル大旋風で、イタリア料理は少々元気を失っていた時代、しかし北イタリアで修業していた若きシェフたちはゆったりと、イタリア時間で我が道を歩いていたんです。

原稿の書き手としては、そこに何があるのか?を探ろうと考えていました。

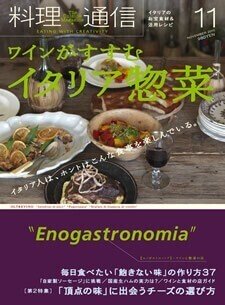

〈ワインがすすむイタリア惣菜〉(2010年11月号)は最初は、「おばあちゃんの味をやりたいんだよね」ってことだったと記憶しています。新しい味ばかりでなく、その土地、その店、その家で脈々と受け継がれる、「飽きない味」。

2010年は、JALの経営破綻や西武有楽町店の閉店など、一時代の終焉を物語るできごとが相次いで、一言でいうとみんな疲れていた。そんな時、人を癒やすのは攻めた味より、毎日食べても「飽きない味」の優しさだったのでしょうか。それとも、編集者の偏愛を振り切った企画?おそらくどっちもではないかと、私はにらんでいました。違ったらごめんなさい。

〈イタリア系 小さな食の専門店〉(2012年10月)も、おもしろいこと考えるなぁって感心しました。たしかにイタリアでは「フォカッチェリア」(フォカッチャ屋)や「フリッジトリア」(揚げ物屋)といった専門店が魅力的ですけど、担当者いわく「日本の蕎麦屋、天ぷら屋と一緒!」

そういえば先の〈ご近所ピッツェリア〉で取材した「イル・タンブレッロ」のシェフ・ピッツァイオーロ、大坪善久さんは「ナポリのピッツェリアは蕎麦屋のようなもの。街に絶対1軒はあって、みんなそれぞれ気に入りの店がある」と言っていたっけ……と思い出して、ハッとしました。

で、単なる共通性に喜んだだけではないのです。

そこにあるのは、専門性=職人的なものづくり。その種類しかない、数も多くない、つぶしは利かない。だけど、どこよりも突き詰めた味。

そんな「ものづくり」に惹かれる若者が、日本に増えているということです。事実、蕎麦職人と同じように、ピッツァイオーロは日本中に散らばっています。頼もしいじゃないですか。そんな、新しい職人を歓迎する一冊なんじゃないかなと思います。

さて、長い14年間のほんの1部ですけど、編集部が見ていた「すこし先」と「もっと奥」、伝えようとしていた「芯」を、私なりに考えてみました。

熱心な読者の方々のほうがもっと「こう読み込むと面白い」ということがあるかもしれませんね。

サポートありがとうございます!取材、執筆のために使わせていただきます。