篠田桃紅と墨と表現

黒という色は不思議な色です。仕事柄(洋服のデザイナーです)いつも黒と深いネイビーで迷います。コレは黒かな?と。

そうやって迷う時いつも決まって疑問に思うことがあります。黒っていったいどこからが黒で、黒の境目ってどこだろう?

篠田桃紅さんは書家として活動し、1956年単身アメリカに渡りました。

幼少のころ、父から書を学びました。19歳のとき与謝野晶子門下の歌人、中原綾子に短歌の添削指導を受け、雑誌『いづかし』に投稿したようですが、次第に水墨でかたちを造ることがおもしろくなり、数年で歌をやめほとんど独学で書を学んだようです。

1956年に単身アメリカに渡るのですが、なぜアメリカに渡ったのか最初不思議に思っていました。(書道を学んでいる人は、古き中国に憧れがあるように思います)

今回、横浜そごうで行われている篠田桃紅展を観て、それがよくわかりました。

桃紅さんは、本来書道の役割である文字を造形美ではなく、文字の可読性を除いた線、もしくは墨跡の造形美に囚われた人なのだと思います。

1950年代のアメリカは抽象表現主義の真っ盛り。ギャンバスに思うままに筆を動かし、絵の具を塗り、または叩きつけて表現していたジャクソン・ポロックやウィリム・デ・クーニングあたりは桃紅さんを夢中にしたのでしょう。

例えば、桃紅さんの同世代の前衛的な書家には手島右卿や井上有一がいます。特に手島右卿のかの有名な『崩壊』は、前衛ではあるけどあくまで漢字の文字としての造形美の延長線上にあり、書自体に可読性はうすくても、可読を伝えようとする意図が伝わります。

それに対して篠田桃紅さんは、文字としての可読を排除し、造形美からのメッセージを伝えようとしているように感じます。

篠田桃紅さんの著書『墨いろ』からの一節。

わたくしの内にある形をつくる力が、「書」をかいているうちに文字の約束を超えた。

そのかきたいという心はおのずからわき出てくるもので、止めるわけにはいかない。そこでわたくしの作ったものは文字ではなくなり、「書」であることからも失格するかもしれないが。が、わたくしのかたち、わたくしの線というものはそこに残る。

七十点あまりの墨跡の作品を携えて、初めてアメリカの地に降り立った着物を着た大和撫子は、さぞアメリカのアートシーンに衝撃を与えたことでしょう。

当時の桃紅さんの作品は、一見するとアクションペインティングのようにも見えます。しかしアメリカで起こっていたアクションペインティングや抽象主義絵画とは、コレもまた違う文脈から作っていることから、似て非なるものだと思います。

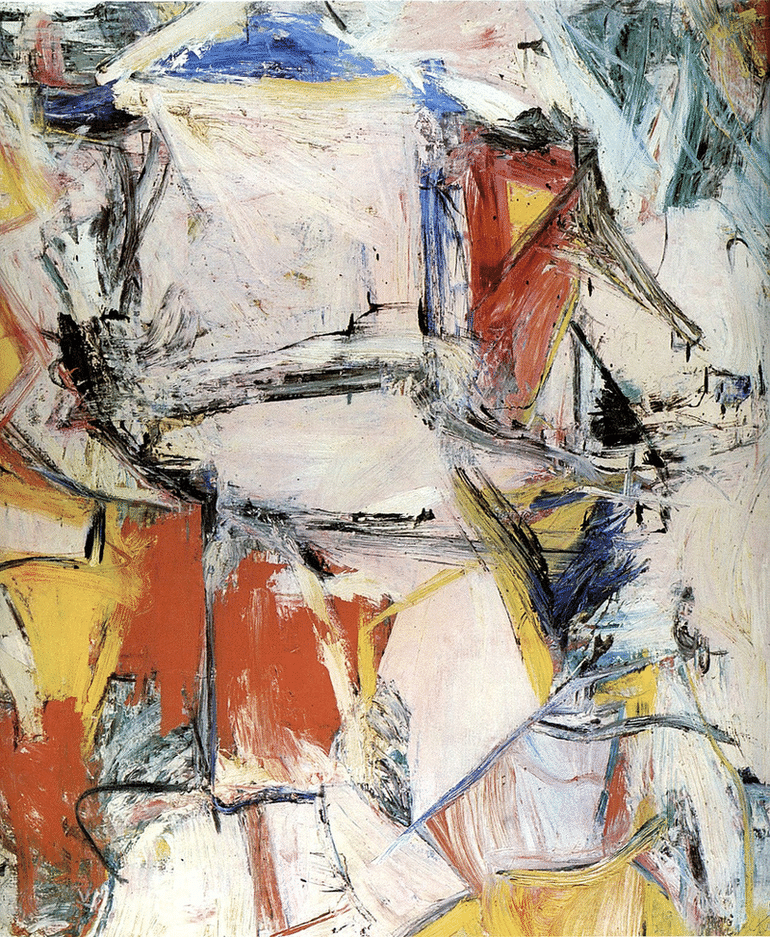

ジャクソン・ポロックやウィリム・デ・クーニングの作品は、やはり絵画の延長線上のアクションペインティングであり、様々な色彩を使ってギャンバスを絵の具が埋め尽くしています。

ウィリム・デ・クーニング『インターチェンジ』1955年

ジャクソン・ポロック『ホワイト・ライト』1952年

それに対して桃紅さんの作品はスタートが書道であるため、墨跡を残す事で作品が出来上がります。墨跡を残すにはどうしても余白がいるのです。全てを塗り尽くすわけにはいかない。

また、その当時の作品は書のような作品もあるため、文字として認識してしまう作品もあります。

文字として認識できる作品、文字を極限まで崩した作品、文字ではないが「書」のような作品があり、コレらを一括りで見る事で、文字としての作品は、その可読性を放棄し墨跡の美しさを主張し、文字ではない作品は、まるで書作品であるかのような墨跡の印象を与えます。

まだ、日本文化を知らないアメリカ人達は、着物を着た大和撫子の姿とその作品達をみて、さぞ驚いたことでしょう。

残念ながら篠田桃紅さんは今年2021年3月1日にその生涯を終えました。

戦争を生き抜き、敗戦国という劣等感を乗り越えて、1956年まだ未知の国であったであろうアメリカに女性の身でありながら単身でわたり、アメリカのアートシーンに、日本文化の文脈で創り上げた作品で勝負し衝撃を与えた篠田桃紅さん。アメリカでも変わらず、毎朝、墨を硯で磨ることが日課だったそうです。そんな彼女をボクは心から尊敬いたします。

〈老師によると、墨色は黒の一歩手前の色、という。淡墨を重ねて、真に黒に至る一歩手前でとどめる色が「玄(くろ)」というものなのだそうである。玄はくろで黒ではないという。

墨には濃淡の段階がかぎりなくあって、見るこころごころで、赤とも青とも感ずることができる。そういうことから墨は幽玄を極めることが出来ると言われてきた。『墨いろ』より〉

心よりご冥福をお祈りします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?