カレーライスの追い風

正直、あまり興味はなかった。そもそも辛いものが得意ではなかったし、というか頻繁に夕食に並ぶそれに、心躍ることはなかった。しかし十代が終わろうとする頃、わたしはドハマりしてしまったのだ。きっかけは全く覚えていない。ただ、片っ端から名店や流行のお店を回っては、スパイスと弾けた。世界旅行をしているみたいだった。幼い頃、背伸びして読んだ小説に抱いた感覚に似ている。想像を超えるそれらに、わたしは夢中だった。

多分、うまく食べられないから嫌だった。食べ終えたあとのお皿に、まばらに残った彼らに、今日も綺麗に食べられなくてごめん、とこっそり謝罪する。味は大好きなのに、食べきったあとにどうしても罪悪感が生まれる。そもそも綺麗に食べることができない自分が悪いのだが、食べている最中はスパイスにすっかり心を奪われて、綺麗に食べることを忘れてしまう。

無心になれるのもいい。記憶のなかのごはんで、わたしは何度「おいしい」と誤魔化してきたか。味のことではない。現実と向き合いたくなくて、目の前の料理と戦うフリをして、おいしいと誤魔化す。何度も料理に期待を託してきたけれど、スパイスは違う。そんなわたしの臆病を吹き飛ばすように、全力でパンチしてくる。負けてたまるか、とこちらも戦闘ポーズを取る。スパイスと会話しながらつくるカレーも、食べるカレーも最高に素直だ。

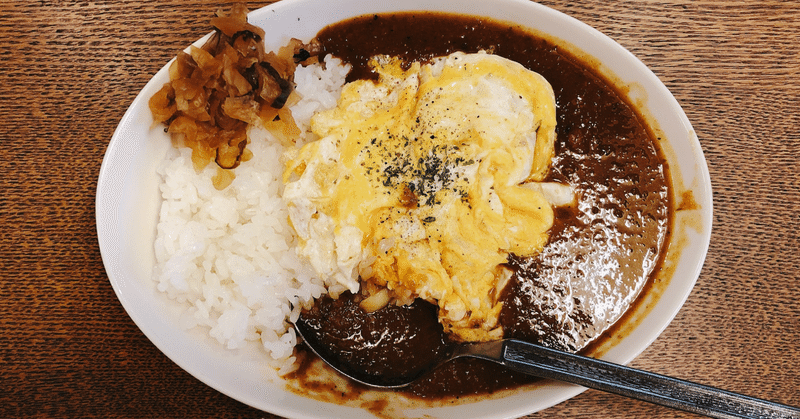

いやそんなことより、いい思い出があるから好きなのかもしれない。ある日わたしは、疲れ切った顔で注文した。いつものカレーに、卵とチーズが乗っている。あれ、と戸惑って声を出そうとするわたしを遮るように、食べな、と合図される。食べ終えたあとの皿は、いつもより綺麗だった。ごはんでルーを回収することに初めて成功した。きっとうまくいく、と背中を押された気がしたあの日があるから、これからもしばらく、わたしはカレーが好きだ。

読んでくださってありがとうございます。今日もあたらしい物語を探しに行きます。