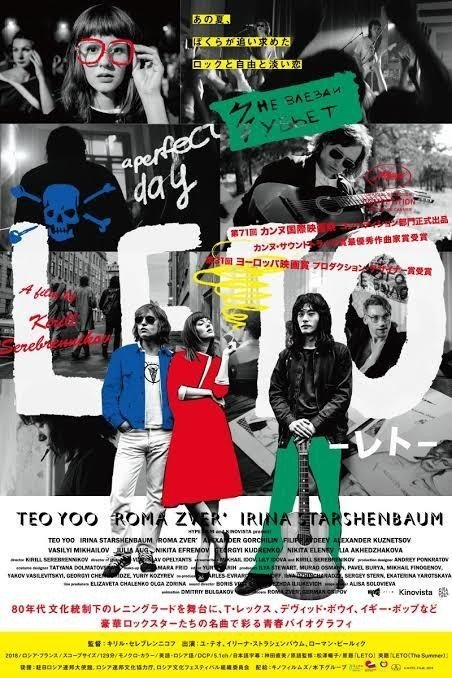

レト LETO/キリル・セレブレンニコフ

タイトル:レト LETO 2018年

監督:キリル・セレブレンニコフ

ロシア版パンク/ニューウェーブシーンというよりも、サマー・オブ・ラブと言った方がいいのかもしれない。

前情報を一切入れずに観たので、ここに出てきたキネとズーパークが実在のバンドと知らず、あくまでも全体がフィクションだと思って観ていた。所々メガネをかけた青年が「この部分はフィクションだ」というのもイマイチ飲み込めないままだったのだけれど、フィクションと強調するのはあくまでも史実をベースにしながら、映画的な面白さを付加した部分との境界線をはっきりさせたかったのだろう。かえってミュージカル的でファンタジックな雰囲気が出ていることで、MVを観ているような楽しさがあった。

冷戦時代の共産国ソ連の内情を、ヴィヴィッドに音楽を鳴り響かせながら描く青春映画でありながらも、市井の人々の視点による国内の状況を映し出している。西側諸国の音楽は検閲されていたのはよく知られているものの、パンフレットを読むと全てを堰き止めていたわけではなく、ビートルズなど意外と多くの音楽はソ連国内でもラジオなどでも流れていたようだ。この辺りはイラン映画「ペルシャ猫を誰も知らない」と通じるものがある。

イランも同様に西側諸国の音楽を規制していたと思われながらも、実際は外からのものよりも国内の表現を規制していて「ペルシャ猫〜」に出ていたUKインディ、ヒップホップ、メタルなどをイラン国内で演奏するときに規制がかかっていたようだ。本作も同様に西側諸国のレコード等は手に入りにくい状況はありながらも、どちらかと言えば表現の規制が行われていた事の方が大きい。

面白いのは検閲の対象が歌詞の内容や、騒ぎを起こさない様に着席する事で、こと音については意外と検閲の対象外のようだった。ロックを高尚なものと位置付けた共産党のイメージコントロールは、音自体はあまり理解せず似たようなものとしてしか聴こえなかったのかもしれない。ロックのパワーは歌詞ももちろん重要だけれど、音がもたらす高揚感もある。人々の心を動かしたのはまず何よりもそこにあった歌声や音だったのではないかと。ディランの反体制の思想や、ピストルズのアナーキズム、マーク・ボランの享楽的なブギー、ルー・リードの詩世界という副産物はありながらも、ボウイの歌詞はよく分からないという部分はその本質を捉えていると思う。結局の所彼らの心を動かしたのは刺激的な音の洪水に身を浸す事で、その歌声に載った歌詞は自分の考えを表現出来る場としての余白を感じ取ったのであろう。ナターシャがルー・リードの歌詞を偉そうなものとして捉えて、Tレックスを選んだのはそういう事ではないだろうか。

ボウイ、ボラン、ディラン、リード、ブロンディ、ビートルズらがもたらした60〜70年代の音楽が鉄のカーテンをくぐり抜けて直接影響を与えているのは、1900年代の後半、半世紀にいかに英米の文化が政治まで突き動かしたのかの一端が見えて来る。ロックは今の今まで直接政治を動かすことは無かったけれど、あらゆる所で人々を鼓舞しリベラルな視点をもたらしたのは間違いない。セックス・ピストルズが開けた風穴はロシアにも届いていたのがよくわかる。

こういう映画ではボウイの曲はほとんどかからないものの、「Ashes to ashes」が流れ「All the young dudes」が引用されている。「”Heroes”」ではない所がみそかもしれない。Tレックスの「Children of the revolution」がギリギリのラインで、トーキング・ヘッズの「Psycho Killer」は完全アウト。結果的に監督が政府からの軟禁を強いられたのはこう言った部分だったのかもしれない。劇中では二回出て来るものの流れないブロンディの「Call me」や、同じく流れないルー・リードの「Berlin」の存在も忘れてはならない。

ジョイ・ディヴィジョンの内情を描いた「コントロール」や、ファクトリーのRise and Fallの「24アワー・パーティー・ピープル」、アイルランドのニューウェーブ/ニューロマを描いた「シング・ストリート」、といったところを合わせて観るとピストルズやボウイがいかに当時のシーンに影響を与えていたのかがわかる反面、ソ連国内でも同様の運動があったのかがわかる。

「ビートニクだったろ?」というフレーズが印象的な「Once you were a Bitnik」のライブシーンは、トーキング・ヘッズのライブ映画「ストップ・メイキング・センス」の冒頭でTR-808をバックに歌われる「Psycho Killer」を想起させる。

音の時代考証でいえば、ズーパークの演奏がオアシスっぽかったり、ポストパンクリバイバルな音だったりと突っ込みどころはあるけれど、音がもたらす高揚感は存分に表現されていたと思う。

何よりも映画冒頭のグルーピーが窓から入り込んで、バンドのバックを映し出すシーンは何ものにも変えがたい高揚感があった。

ナターシャ役のイリーナ・ストラシェンバウムはフランソワーズ・ドルレアックみたいで、すごく魅力的だった(めっちゃ好みということです)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?