The Monkeesを再評価する - Part 15:Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.

3枚目のアルバム『Headquarters』でメンバー自身が演奏を含めて全て制作出来た上にコンサートツアーでも確実に自演の経験を積んで行ったモンキーズだった。

しかしながら、『Headquarters』と同時にリリースされたビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』は、革新的な楽曲、レコーディング、そして皮肉にもモンキーズが戦って勝ち取ったバンド形態であったが逆にバンド形態に拘らない多重録音、ホーンセクションやストリングスの導入、サイケデリックな音などの自由な採用などによって、確実にモンキーズにも米国音楽界そのものに対しても時代の進化を推し進めることとなった。

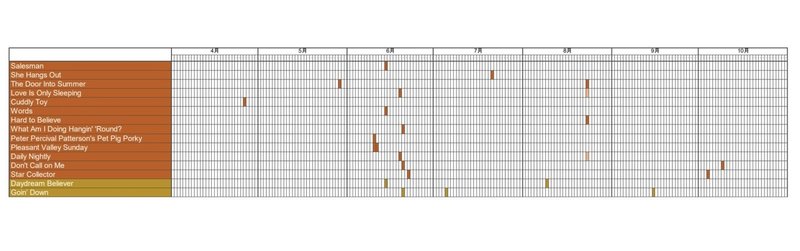

このような時代背景の中、テレビ番組もセカンドシーズン用の楽曲が必要となり、ツアー活動と並行して1967年6月から本格的に4枚目のアルバムの制作が始まった。

4枚目のアルバムは、タイトルがとても長い。

『Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.』

Pisces(魚座)はミッキー、Aquarius(水瓶座)はピーター、Capricorn(山羊座)はマイクとデイビーのそれぞれ星座を意味する。

あまりにタイトルが長いので、日本でのタイトルは『スター・コレクター』。

アルバムの最後の曲の曲名で、まあ原題も星座なので、まあ遠からずな邦題と個人的には思う。笑

(但し、後述するが、この「スター・コレクター」のスターは実は星の意味ではない。)

プロデューサーは引き続きチップ・ダグラスが続投。

(チップの採用についてはPart 8を参照。)

前作でミッキーのドラムに苦戦したレコーディングをより円滑にするため、またミッキー自身もドラムのレコーディングに執着心が無かったこともあり、ドラムに ”ファスト”・エディ・ホーを迎えた。

(エディの採用についてはPart 14を参照。)

この新体制でのニューアルバムのレコーディングは1967年6月から10月まで行われた。

但し、前作のセッションの残曲も使われたため、1967年4月以降のレコーディングがこのアルバムの対象になっている。

尚、かの有名なシングル「Daydream Believer」とそのB面「Goin’ Down」はこのレコーディング期にレコーディングされたが、このアルバムには未収録である。上記の表にはこの2曲も記載した。

『Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.』の主な特徴・トピックスとして以下を挙げておきたい。

1. チップ・ダグラスのベース、エディ・ホーのドラムのよる

リズムセクションの強化

2. 外部ソングライターの曲を積極的に採用

①メンバーの友人

②ブリルビルディングからの過去ボツ曲のリメイク

③ブリルビルディングからの新曲

3. ハリー・ニルソン

4. シンセサイザー(ムーグ)を世界で初めて導入したアルバムの1つ

5. マイク・ネスミスのリードボーカル曲が一番多い(12曲中5曲)

モンキーズのメンバー自身が音楽制作に際して自作曲の採用に拘っていなかったこともあり、よりアルバムのクオリティを上げるために本アルバムでは外部のソングライターの曲を積極的に採用した。

チップやマイクの友人の曲やツアーに同行したザ・サンドウナーズ(Part 13参照)との共作曲、操り人形だったセカンドアルバムまでに一旦楽曲提供されたがアルバムには不採用にしていたブリルビルディングの作家の曲、そしてブリルビルディングの作家にこのアルバム用に書き下ろししてもらった曲、が収録曲の大半を占める。

後にグラミー賞受賞ミュージシャンとなるハリー・ニルソンは、アルバムデビュー直前のこの時期にこのレコーディングに参加。楽曲も提供している。

ニルソンは1966年にチップ・ダグラスがMFQでレコーディングした「This Could Be the Night」を書いた。これを機にチップとニルソンは友人となり、チップがプロデュースするモンキーズの本アルバムの制作において外部のソングライターを活用するにあたって参加するに至った。

尚、これを機にニルソンはミッキーと親友になった。

1994年に亡くなるまでミッキーと親友であった。

アルバム全体を通して、よりアースティックに、より実験的に、よりサイケデリックに、よりタイトな演奏になっており、各所にモンキーズらしいユーモアセンスも含みながら素晴らしいまとまりを魅せる傑作に仕上がっている。

1967年11月6日にリリース。

ビルボードウィークリーチャートの推移は以下の通り。

●11月25日週付け 29位

●12月2日週付け 1位

モンキーズは正に人気絶頂で、12月2日週で18位にまだ3枚目が、39位に2枚目が、96位に1枚目が、それぞれ未だ鎮座していた。

ちなみにこの時の2位はシュープリームスのベスト盤が前週1位からの陥落、3位はドアーズのセカンド『Strange Days』が前週と同位、4位がビートルズの『Sgt. Pepper’s』だった。

* * * * *

『Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.』の収録曲と自分なりの解説を以下に記す。

各曲に関するトピックスや歴史的意義についても付記する。

名演奏・名曲佳曲が怒涛の如く連続する捨て曲ゼロの傑作アルバムである。

A-1 "Salesman"

* 作詞作曲:グレイグ・ヴィンセント・スミス

* ボーカル:マイク・ネスミス

* コーラス:ミッキー・ドレンツ、デイビー・ジョーンズ

* ギター:マイク・ネスミス

* アコースティックギター:ピーター・トーク

* ナイロンギター:チップ・ダグラス

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* シェイカー:マイク・ネスミス

グレイグ・ヴィンセント・スミスはモンキーズのオーディションに落選している経歴があり、マイクの友人。フランク・ザッパとマザース・オヴ・インヴェンションをサポートした経歴もあり、この楽曲と同時期にマイクのプロデュースでマイクの友人ジョン・ロンドンも加えてペニー・アーケードというバンドも組んだ。

マイクの作曲と思ってもおかしくないほどマイクのテイストな曲で、曲自体は非常にシンプルだがカントリーロックの黎明期的なフレーバーもあり、タイトな演奏もあって素馬らしいトラックになっている。

エンディング前のブレイクでのエディ・ホーのスタイリッシュなドラムフィルが、もう当時のその辺のバンドのドラムとは一線を画している。

この曲はこの後ライブでもセットリストに加えられ、1968年の来日公演でも演奏された。

A-2 "She Hangs Out"

* 作詞作曲:ジェフ・バリー

* ボーカル:デイビー・ジョーンズ

* コーラス:ミッキー・ドレンツ、デイビー・ジョーンズ

* ギター:マイク・ネスミス、他不明

* オルガン:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* パーカッション:不明

* トランペット、バストロンボーン、トロンボーン:(面倒なので省略)

* アレンジャー:ショーティ・ロジャース

元々この曲は、ドン・カーシュナーがマイクとチップ・ダグラスに制作権を取られる寸前の1967年1月にデイビーをニューヨークに呼んで「A Little Bit Me, A Little Bit You」と一緒にレコーディングしてカナダで無断リリースした曲だった。ジェフ・バリー作。

実際にテレビ番組の中でドン・カーシュナーのバージョンは使用されたことがあるが、デイビーの歌い方もホーンセクションもかなりおとなしく、全体的に演奏もレコーディングも突貫工事で荒削りな印象が否めなかった。

本アルバムでのこの曲は、完全に再録音し直したバージョン。

デイビーのボーカルは張りのあるロック調になりシャウトも多様している。

イントロが重圧なコーラスから入るというのも旧バージョンから変えた点で、サビでも繰り返されるこの素晴らしいコーラスはミッキーとデイビーで多重録音し、曲に躍動感を与えている。

また、ホーンセクションが全面的にフィーチャーされ、ブラスロックの影響が伺えるアレンジになっている。

このホーンセクションの素晴らしいアレンジを担当したショーティ・ロジャースはモンキーズが使っていたスタジオであるRCAビクターのジャズトランペッター、コンポーザー、アレンジャーで、ウェストコーストジャズの立役者の一人らしく、トランペットとフレンチホルン奏者として50年代から60年代初頭にRCAビクターからアルバムを出している。

RCAビクターの中でホーンセクションのアレンジが出来る人材として参加したのではと推測する。(詳しいエビデンスは未確認。)

ただ、ショーティはこの後のアルバムでかなり重要な役割を占めることになる。これについてはまた後ほど。

これをエディ・ホーとチップ・ダグラスのリズム隊がドライブ感いっぱいに演奏を引き締める。素晴らしいトラックに仕上がっている。

A-3 "The Door into Summer"

* 作詞作曲:チップ・ダグラス、ビル・マーティン

* ボーカル:マイク・ネスミス

* ギター:チップ・ダグラス

* キーボード:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:ミッキー・ドレンツ、エディ・ホー

* パーカッション:デイビー・ジョーンズ

* 担当不明:ビル・マーティン、ハリー・ニルソン

チップ・ダグラスと共作したビル・マーティンは、マイク・ネスミスの友人。

チップをプロデューサーに迎えて初めてレコーディングした中にビル・マーティン作の「All of Your Toy」があったが、「All of Your Toy」は出版社がスクリーンジェムズではなかったためにリリースさせてもらえなかった事情があった。

尚、クレジットは共作になっているのだが、実はチップはこの曲の曲作りには貢献していなかったと言われている。

「The Door Into Summer」というタイトルは、SF作家ロバート・A・ハインラインの1956年の小説「夏への扉」(原題:The Door Into Summer)から来ている。但し、歌詞の内容はほぼ小説とはリンクしていないと思われる。

ちなみにこの小説はタイムトラベルもので、バック・トゥ・ザ・フューチャーの元ネタとも言われている。そして更に余談だが、今年なんと初めて映画化された。主演は山﨑賢人。そう、邦画。

エディ・ホーを迎える前の5月に一度レコーディングされている。然るに、ドラムはミッキーが演奏している。

これを元トラックとして、8月23日にエディ・ホーがドラムを重ねている。

結果、右チャンネルにミッキーのオーソドックスなドラム、左チャンネルにフィルインが入ったエディ・ホーのドラムが流れるというダブルドラムの曲に仕上がっている。

珍しくマイクが一切楽器を演奏していない。

ギターを担当したチップ・ダグラスのフレージングは、そのアレンジも含めてなかなか洒落ている。

何を担当したのか情報が不明だが、ハリー・ニルソンがレコーディングに参加していたらしい。

A-4 "Love Is Only Sleeping"

* 作詞作曲:バリー・マン&シンシア・ウェイル

* ボーカル:マイク・ネスミス

* コーラス:デイビー・ジョーンズ

* ギター:マイク・ネスミス

* アコースティックギター:マイク・ネスミス

* オルガン:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* パーカッション:デイビー・ジョーンズ

* サウンドエフェクト:ビル・チャドウィック

* 担当不明:ビル・マーティン、ハリー・ニルソン

作者であるバリー・マンとシンシア・ウェイルは、前作で名バラード「Shades of Gray」を提供したコンビ。

ここではアップテンポでサイケデリックなポップロックを提供。イントロとAメロが7/4拍子という変拍子を取り入れていてなかなか挑戦的。エディ・ホーの安定したビートが変拍子でも素晴らしいグルーブになって聴かせてくれる。

このアルバムの随所に聴くことが出来るが、コーラスとエコーを効果的に取り入れて幻想的な(おそらくは当時のハイなトリップをイメージしたような)表現を作り出している。

マイクのボーカルも艶があって、エコーを多様した効果との相乗効果で非常にクオリティが高い。

元々はこのアルバムに収録する予定ではなくシングルで出そうとしていたが、諸事情もありコルジェムズレコードは最終的にはもっと商業向けな「Daydream Believer / Going’ Down」をシングルにすることにし、この曲はアルバムに収録することとなった。

タイトルはどうしてもビートルズの「I’m Only Sleeping」を連想してしまうが、曲調も表現も全く異なる。

A-5 "Cuddly Toy"

* 作詞作曲:ハリー・ニルソン

* ボーカル:デイビー・ジョーンズ

* コーラス:ミッキー・ドレンツ、デイビー・ジョーンズ、ピーター・トーク

* ギター:マイク・ネスミス

* アコースティックギター:マイク・ネスミス

* ピアノ:ピーター・トーク

* エレキピアノ:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:ミッキー・ドレンツ

* タンバリン:デイビー・ジョーンズ

* チェロ:エドガー・ラストガーテン

* 管楽器:テッド・ナッシュ、トム・スコット、バド・シャンク

このアルバムにはミッキーがドラムを担当している曲が2曲だけあるが、そのうちの1曲は前述の「The Door Into Summer」で、もう1曲がこの「Cuddly Toy」。

エディ・ホーを迎える前の4月にレコーディングされているもの。このアルバムの収録曲の中では一番早くレコーディングされた曲だ。

作詞作曲はハリー・ニルソン。後にグラミー賞受賞ミュージシャンに上り詰めるニルソンの、その前夜の職業作家の仕事である。ニルソンの本作への参加のざっくりとした経緯は冒頭に記した通り。ニルソンは曲の提供だけでなく、ちょいちょいこのアルバムのいくつかの曲のレコーディングに謎の(担当楽器不明の)参加クレジットを残している。

ミュージカル調のポップな佳作。ダンサブルな曲調がミュージカル俳優だったデイビーにとても良く合っている。そして秀逸なのはミッキー、デイビー、ピーターのコーラスワーク。素晴らしく美しいハーモニーを聴かせてくれる。

小気味良い3連のアコースティックギターを聴かせてくれるのはマイク。そしてこの曲調に何といっても必要不可欠で印象的なリズムとフレーズを残すピアノはピーター。アレンジも演奏も非常に素晴らしい。ピーターのキーボーディストやアレンジャーとしてのセンスの豊かさはもっと評価されるべきだと思う。

A-6 “

Words”

* 作詞作曲:トミー・ボイス&ボビー・ハート

* ボーカル:ミッキー・ドレンツ、ピーター・トーク

* ギター:マイク・ネスミス

* ハモンドB-3オルガン:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* パーカッション:マイク・ネスミス

* チャイム:デイビー・ジョーンズ

* ツリー:デイビー・ジョーンズ

元々は初期にボイス&ハートが書いた曲で、セカンドアルバムのレコーディング時期である1966年8月にスタジオミュージシャンでレコーディングされ、実際に番組の1エピソードで使用されもしたが、セカンドアルバムには収録せず、このアルバム用に自分達の演奏で再レコーディングされた。クオリティは遥かに上がっている。

ピーターのハモンドオルガンがとても印象的。サビ前のBメロでの躍動感あふれるバッキングアレンジや、間奏での抑えたソロなど、ピーターのハイセンスさを堪能できる。パーカッションも多様し、より豊かなアレンジになっている。

珍しくピーターがAメロでメインボーカル(ミッキーとシェア)を取る。

後述する「Pleasant Valley Sunday」のシングルB面曲としてリリースされ、B面ながらビルボード11位、キャッシュボックス2位を叩き出した。

B-1 "Hard To Believe"

* 作詞作曲:デイビー・ジョーンズ、キム・カプリ、

エディ・ブリック、チャーリー・ロケット

* ボーカル:デイビー・ジョーンズ

* コーラス:デイビー・ジョーンズ、ミッキー・ドレンツ

* ギター:キム・カプリ

* ベース:キム・カプリ

* ドラム:キム・カプリ

* パーカッション:キム・カプリ

* ピアノ:キム・カプリ

* シェイカー:キム・カプリ

* クラベス:キム・カプリ

* カウベル:キム・カプリ

* バイオリン、フレンチホルン、ベーストロンボーン:(面倒なので省略)

* バリトンサックス:ジム・ホーン

* オーケストラアレンジ:ジョージ・ティプトン

* アレンジャー:ロジャー・ファリス

レコーディングのかなり後ろの時期に作られたトラックで、マイクのボーカル曲が多くなってしまったことでデイビーをフィーチャーした曲が必要となりレコーディングされた。

そんな事情もあってか、この曲だけメンバーの楽器演奏ではなく外部ミュージシャンを使っている。チップもエディも参加していない。

作詞作曲はデイビーとPart 13で紹介したコンサートツアーで採用したザ・サンドウナーズのメンバー。デイビーが書いた数少ない曲で、モンキーズのコンサートツアー中にツアーメンバーと曲作りをしたというのも素晴らしい出来事であるし、またそのツアーメンバーであったザ・サンドウナーズがこういうハイレベルなポップセンスをもったバンドであったということも垣間見れる貴重な情報という意味でも興味深い。

後半転調するなどドラマチックな展開、最後の絞り方まで凝ったコード進行、そしてデイビーがさすがの歌唱力で甘酸っぱく歌い上げる。

演奏は、菅弦楽器を除いてほとんどザ・サンドウナーズのドラマーであるキム・カプリが担当している。ほぼカプリの一人多重録音である。

カプリはドラマーなのだが、このトラックを聴く限りフィルインで走ったりとどうにもリズムが安定しない。しかし、重圧な管弦楽器のアレンジがそれを気にしなくなるほど煌びやかな装飾を施していて、素晴らしい佳作に仕上がっている。

バリトンサックスはジム・ホーン。70年代から80年代にかけて圧倒的な需要で引っ張りだことなるセッションミュージシャンだが、この時代はレッキングクルーの一員。

B-2 "What Am I Doing Hangin' 'Round?"

* 作詞作曲:マイケル・マーティン・マーフィー、オーウェンズ・キャッスルマン(トラヴィス・ルイス、ブーマー・クラークという偽名でクレジットされている)

* ボーカル:マイク・ネスミス

* コーラス:ミッキー・ドレンツ、デイビー・ジョーンズ

* ギター:マイク・ネスミス

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* エレキバンジョー:ダグラス(ダグ)・ディラード

この曲を書いたマイケル・マーティン・マーフィーはマイクの古くからの友人で、マイクはカントリーフレイバーの曲が欲しくてマーフィーのこの曲を選んだ。

エディ・ホーの素晴らしいドラミングに支えられて素晴らしいトラックに仕上がっている。60年代のカントリーロック黎明期でのベストトラックと言っても良いのではないだろうか。また、結構サイケデリックな影響のあるこのアルバムにおいて、これだけバンジョーをフィーチャーした楽曲を取り入れるという大胆さ、そしてそれが全くアルバム全体の中で浮いていないというチップ・ダグラスのプロデュース力も素晴らしい。

エレキバンジョーを弾いているダグ・ディラードはブルーグラス畑から60年代後半にカントリーロックの形成に貢献したバンジョープレイヤー。この頃で有名どころだと、1966年に映画「俺たちに明日はない」(Bonnie and Clyde)のサントラでバンジョーを担当している。グレン・キャンベルともレコーディングしている。

この曲でダグ(というか大抵「スタジオミュージシャン」という表現で片付けられる)がバンジョーを演奏していることで、尚更モンキーズが演奏できないという偏見で萩○健○がラジオで馬鹿にしたのだろうが、別にピーターが弾いても良かっただろう。このくらいピーターは普通に弾ける。

B-3 "Peter Percival Patterson's Pet Pig Porky"

* 作詞:ピーター・トーク

* 語り:ピーター・トーク

曲ではなく語り。

ピーターのユーモアさがアピールされる、Pの破裂音を並べて奇妙な音を連発するお遊び。

当時のマネージャーであるジュディ・メイハンがピーターに教えたもの。そもそもはパブリックドメイン(著作権のないもの)なのだが、スクリーンジェムズが作詞者を問うので自分だとピーターが言った、と伝わる。

コンサートでもセットリストに加えられた。

B-4 "Pleasant Valley Sunday"

* 作詞作曲:ゲリー・ゴフィン&キャロル・キング

* ボーカル:ミッキー・ドレンツ、マイク・ネスミス

* コーラス:デイビー・ジョーンズ、ピーター・トーク

* ギター:マイク・ネスミス

* アコースティックギター:ビル・チャドウィック(ミッキー・ドレンツも弾いているらしい)

* エレキピアノ:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* シェイカー:エディ・ホー

* コンガ:エディ・ホー

ピーターのお遊びから間髪入れずこの曲に繋がる。この流れかめちゃくちゃカッコイイ。

アルバム発売前にシングルA面でリリースされ、ビルボード、キャッシュボックス、共に3位まで上がった大ヒット曲。

チップ・ダグラスのプロデュース体制で「Daydream Believer」に次ぐ、或いは同等の、モンキーズの代表曲と言えるだろう。

作詞作曲はブリルビルディングのゴフィン&キング。ドン・カーシュナーを追い出しても有効な資産は有効活用した。ゴフィン&キングはブリルビルディングからモンキーズが残した数少ない作家の一つだった。

他のブリルビルディングの作家とゴフィン&キングとの違いは、やはりバブルガム一辺倒ではないという点が大きいと個人的には思う。

ゲリー・ゴフィンの書いた歌詞は、郊外の中流家庭の平凡な日常を語り、こんなつまらないところには居たくないという内容。ゴフィンとキングがニュージャージーの郊外に引っ越して住んだ時のゴフィンの気持ちが元ネタらしい。

ちなみにキャロル・キングのデモ版とモンキーズの最終版では歌詞の一部が異なる。

このちょっとユニークな視点の歌詞にキャロル・キングが付けた曲は、転調が効果的に導入されている。これは個人的な見解だが、当時キャロル・キングはブライアン・ウィルソンがビーチ・ボーイズで当時やっていたことにかなり影響を受けているのではないかと推察する。

AメロではキーはAメジャーだが、サビになると急にCメジャーに転調する。そしてサビの後半にまた転調するのだがAかEかどっち付かずなキーで、いつに間にか明確なAメジャーに戻っている。使っているコード自体はブライアンに比べると随分シンプルだが、この転調の手法はなかなかブライアンっぽい。

キングのデモ音源もビーチボーイズっぽいコーラスが多用されていて、影響をもろに感じざるを得ない。

ちなみにこの転調の活用は、翌年にキングがモンキーズに提供する「Porpoise Song」で更にブライアンっぽさが増し進化する。

この転調だが、最後のサビでは更にCメジャーからFメジャーに転調する。

実はこの転調はキャロル・キングのデモ音源には無い。つまりチップ・ダグラスとモンキーズが新たに付け加えた転調と思われる。

このFメジャーへの転調で、曲は最高潮に昇華される。

そしてFからまたリフでAメジャーに戻り、エンディングを迎える。かなり凝った作り込みがされている。

リフといえば、このマイクが弾いている印象的なギターリフは、ビートルズの「I Want To Tell You」のリフを下敷きにチップ・ダグラスが作り、マイクに伝えたもの。キングのデモ音源ではリフは一切無い。

また、曲のテンポもキングのデモに比べてアップテンポに変えている。

ちなみに面白いことに、キングは後に自身のソロコンサートでこの曲をやることがあるのだが、その際にはモンキーズ版のリフを付けてアップテンポで演奏する。

このアップテンポな進行に更に躍動感を与えているのが、ブリッジでのエディ・ホーのコンガと、ピーターのエレキピアノである。ピーターはこういうリズム&ブルースっぽい跳ねたキーボードをアレンジして弾くこなすのも非常に上手い。

このように、チップ・ダグラスとモンキーズは、作家から貰った曲でもそれを素材として自分たちで全く新しいアレンジで昇華するスタジオワークをしていたことが分かる。

ボーカルはミッキーなのだが、サビは実はマイクがユニゾンでミッキーと一緒に歌っている。この二人の声のブレンドがサビでの声の音の太さをもたらしている。

全編を通して、チップ・ダグラスのベースとエディ・ホーのドラムが最高のプレイを聴かせる。Aメロではベースとバスドラムが綺麗にシンコペーションのビートを刻み、”ファスト"・エディのスネアドラムを連打するフィルインが曲に疾走感を与え、ベースラインは上に下に縦横無尽に走る。是非このリズムセクションにも耳を傾けて欲しい。

エンディングでは、後追いのボーカルやハイトーンコーラスなどが重なっていきながら、チップとハンク・チカロ(エンジニア)がリバーブとエコーを演奏全体に次々と重ね続け音が飽和するまで持ち上げて、最後は爆発するようにフェイドアウトする。

これだけぶっ飛んだトラックを作り上げているのに、「外部ライターの曲をスタジオミュージシャンに演奏させて歌だけ入れた操り人形」と評されるのはあまりに誤解しすぎではないかと思う。間違いなく60年代の傑作の1曲に数えて良い曲だろう。

最後になったが、アコースティックギターのビル・チャドウィックはマイクの旧友で、モンキーズ以前にジョン・ロンドンと共に3人でバンドを組んでLAのトルバドールなどに出演していた。尚、クレジットにはないが、ミッキーもアコースティックギターを弾いていたかもしれないと言われている。

<2021.7.28 追記>

キャロル・キングが2日前にTwitterに当時のデモ盤のラベル部の写真をアップしていました。これにミッキーがRTしています。貴重な史料なので貼っておきます。

Thank you Carole King and Gerry Goffin https://t.co/JQuvPAfL7O

— Micky Dolenz (@TheMickyDolenz1) July 28, 2021

B-5 "Daily Nightly"

* 作詞作曲:マイク・ネスミス

* ギター:マイク・ネスミス

* オルガン:ピーター・トーク

* ムーグ・シンセサイザー:ミッキー・ドレンツ

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* パーカッション:デイビー・ジョーンズ

問題作、実験曲にして傑作。

マイク・ネスミスがこのアルバムに提供した数少ない曲の一つ。

この曲のマイクのインスパイア元は、1966年にハリウッドのサンセット通りで起こったヒッピー暴動と言われている。若者によるサンセット通りの悪化や渋滞への対策として市が夜間外出禁止令を発令したことに若者が公民権侵害だと反発し、暴動に発展した事件である。

歌詞自体は煌びやかな夜のネオン通りの様子をサイケデリックな単語を羅列して表現しているもので、前述の情報が無ければラスベガスの歌とも取れるかもしれない。

演奏自体はマイクのコード弾きによるギターとピーターのオルガンにエディのタイトなドラムがベースなのだが、ここに効果音としてミッキーが弾く(というか操作する)ムーグ・シンセサイザーが全編に導入されている。この曲は、世界で初めてムーグをフィーチャーしたロックのレコーディング曲とされている。

ムーグ・シンセサイザーはロバート・ムーグが発明した世界最初のシンセサイザーと言われる。このシンセサイザーという近未来的な最新楽器に、最先端のムーブメントに敏感なミッキー・ドレンツが飛びついた。

ムーグのアメリカでの広報 兼 宣伝部長 兼 営業のような立ち位置だったのがポール・ビーヴァーというプレイヤーで、ミッキーはこの曲だけのためにビーヴァーからムーグを買い、レコーディングに使用した。ムーグのプログラムは非常に複雑で、従ってビーヴァー自身がプログラムを行った。

ミッキーはこの「最先端のおもちゃ」を使って、宇宙から来たUFOを表現したような効果音を鳴らし続けている。結果、怪しく難解な歌詞とも相まって、曲全体にサイケデリックな彩りを与えることに成功している。

この曲のミュージックビデオが全編白黒で作られ、番組で放映された。

アルバムと違って、ミュージックビデオでは最後にミッキーがカメラに向かって一言「サイケデリック」とユーモアたっぷりに発する。

B-6 "Don't Call on Me"

* 作詞作曲:マイク・ネスミス、ジョン・ロンドン

* 語り:ミッキー・ドレンツ、デイビー・ジョーンズ

* ギター:マイク・ネスミス

* アコースティックギター:チップ・ダグラス

* オルガン:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* クラベス:エディ・ホー

* ピアノ:ボブ・ラフェルソン

このアルバムでの数少ないマイク自作曲、その2。

元々はマイクがモンキーズ以前に作っていた曲。

冒頭にホテルのラウンジでのパーティーを思わせる環境音と会話(ミッキーとデイビーが喋っている)が流れ、ここがシカゴのパーマー・ハウス・ホテルのパンプ・ルーム・レストランであることが語られる。(ちなみに実際にはこのホテルとレストランはシカゴの別の地区にあるので事実に反するらしい。)

ラウンジの雰囲気を醸し出すピアノの音は、モンキーズプロジェクトのプロデューサーであるボブ・ラフェルソンが弾いている。

この語りの後、7thコードを主体としたジャジーな曲調のこの曲が始まる。

当時のポップロックバンドでこのようなジャジーな音楽をやるのもなかなか珍しかっただろう。素晴らしい佳作。

B-7 "Star Collector"

* 作詞作曲:ゲリー・ゴフィン&キャロル・キング

* ボーカル:デイビー・ジョーンズ

* ハーモニーボーカル:ミッキー・ドレンツ

* コーラス:ミッキー・ドレンツ、デイビー・ジョーンズ、(ムーグを通して)マイク・ネスミス

* ギター:マイク・ネスミス

* オルガン:ピーター・トーク

* ベース:チップ・ダグラス

* ドラム:エディ・ホー

* ムーグ・シンセサイザー:ポール・ビーヴァー

* 語り:ミッキー・ドレンツ

このアルバムでのゴフィン&キング作、その2。

シングルカットされていないが、ベスト盤などに入ってくる曲。

いわゆる過激化するグルーピーについての歌で、スターとはつまり実は星のことではなくロックスターを意味する。

ちなみにゲリー・ゴフィンが歌っているデモ版があるのだが、これもデモ版とモンキーズの最終版では歌詞の一部が異なる。

ピーターの過激なオルガンとポール・ビーヴァー自身が弾くムーグ・シンセサイザーが大胆にフィーチャーされたアレンジで、当時としては相当新しいサウンドだったと思う。

ポール・ビーヴァーのムーグはリフ、間奏、アウトロでフィーチャーされている。少なくともアウトロは即興と思われる。更にマイクがムーグを通して歌いながら音を出す。当時のポップソングとしてはかなり長いアウトロだが、曲のユーモラスさで全く飽きさせない。

チップ・ダグラスのベースラインはまるでこの曲のリフであるかのように印象的なフレーズで鳴り続ける。エディ・ホーはタムとバスドラムで巧みに16分音符を刻み続ける。

右チャンネルの1トラックからしかドラムが聴こえない(当時は4〜8トラックでしかレコーディングできなかった)が、エンディングではエディがスネアとタムを回しまくり、正しく”ファスト"・エディの名そのものの圧巻のプレイを聴かせる。それは右チャンネルからだけでも十分に感じられる。

デイビーのボーカルが素晴らしい。彼にとってはキーが高めで、出だしからハイピッチで張りのあるトーンで攻めまくる。

最後にミッキーが「bye bye, bye bye」と連呼してフェイドアウトしていくのが、アルバムの最後の曲として相応しさを感じる。チップとモンキーズのプロデュースここに極めたりと思わせるラストソングになっている。

続く。

次回は、このレコーディング時期にレコーディングされたものの本アルバムには(あえて)収録せずにシングルリリースにした、モンキーズ・ポップの金字塔「Daydream Believer」とそのB面「Goin’ Down」について解説しようと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?