〈偏読書評〉“世界文学”としてのエトガル・ケレット氏の作品 または我々は如何にして“世界文学”と向き合うべきなのか【後篇】

-- 以下〈偏読書評〉、2016年7月19日投稿の加筆修正版 --

前篇にも書いた通り、『突然ノックの音が』でエトガル・ケレット氏に興味を持ったのが2015年。単行本の刊行記念として同年2月末に〈エトガル・ケレット×円城塔 公開講義『僕たちの書き方』〉が開催されることを知った自分は(ひきこもりにしては非常に珍しく)速攻で予約を入れました。で、結論から言うと、この講義を通して、すっかりケレット氏に魅了されてしまったのでした。

早稲田大学で行われた講義は、ケレット氏の短篇映画上映、講義、朗読(しかも第2部では円城さんとの朗読も!)と実に盛りだくさんな内容だったのですが、特に印象に残ったのが、ケレット氏が兵役時に、陸軍基地のコンピューター室にて夜勤中に書いたという、彼の初めての小説作品に関するエピソード。

(このエピソードは後述する『あの素晴らしき七年』に収録されている「ぼくの初めての小説」でも触れられていて、講義で語られたものと内容が同じなので以下、文中の言葉を借りています)

記念すべき読者第一号となってくれる人を求め「まだ朝の六時半だったけれど、とにかく誰かに読んでもらわなきゃならなかった。だから、問題が起こったときはいつもそうするように、兄の家へと向かった」というケレット氏。

この(氏の偏執狂の一面を伺わせる)くだりだけでも十分に面白いのに、作品を読み終えたお兄さんが「『この小説はすげえ』と兄は言った。『ぶっとんでる。もう一部コピーある?』」とケレット氏に訊き「屈んでその紙で犬のフンを掬い、そのままゴミ箱に捨てた」というブラックユーモア作品のような展開には、声を出して笑いつつも「この人の生き様そのものが、もう小説じゃないか!」と秘かに震えていたのでした。

さらに驚かされたのが、常人なら思わずしょげてしまうであろう展開にも関わらず、ケレット氏が「これこそが、ぼくが作家になりたいと思った瞬間だった」と話したこと。「あぁ、この人は生き様そのものが小説で、小説家/ストーリー・テラーになるべくして生まれてきたような人なんだな……」と感動に近いもの(と羨望)を覚えずにはいられませんでした。

極めつけは講義の後に行われたサイン会。言うまでもなく自分もサインをいただいたのですが、まず彼が最初に描いたのが、頭にアンテナのようなものがついた人間らしきものの絵。

さらにその下に「A big hug from the future」と書かれたので、「これは何の絵ですか?」と訊ねたところ、笑顔と共に返ってきたのが「It's a robot that comes from the future to give you a big hug.」という答え。

もう自分はその瞬間、キュン死にするかと思いましたよ。もう萌えすぎて「なんなの、この50歳間近のチャーミングすぎるオッサンは……っ!!」と、あやうく逆ギレしそうでしたよ、えぇ。

「いやぁ……そんな風に感じるのはアナタだけだよ……」と思われてしまいそうですが、ケレット氏のチャーミングさと人柄に心を奪われてしまうのは、どうも自分だけではないようでして。例えば小説家の西加奈子さん。彼女も……

エトガル・ケレットを知ったのは小説からではなく、その人からだった。2014年の東京国際文芸フェスに招かれていたケレットのキュートな人柄(中略)、そして彼のお話のとんでもない面白さに、いっぺんでファンになってしまったのだ。

……と、『波』2016年5月号に掲載された『勇気の書』と題した『あの素晴らしき七年』の書評の中で綴っていて。もう、これを読んだときは「わっ、仲間がいた!」と、思わず喜んでしまいましたね。

ユーモラスかつチャーミングな人柄で、我々を魅了するケレット氏。そんな彼による初めてのエッセイ集が、既に文中に度々登場している『あの素晴らしき七年』です。まずは、いつものように出版社のサイトに掲載されている紹介文を引用しましょう。

初めての息子の誕生から、ホロコーストを生き延びた父の死まで。七年の万感を綴る、自伝的エッセイ集。

戦闘の続くテルアビブに生まれ、たくさんの笑いを運んできた幼い息子。常に希望に満ちあふれ、がん宣告に「理想的な状況だ」と勢い込んだ父。現代イスラエルに生きる一家に訪れた激動の日々を、深い悲嘆と類い稀なユーモア、静かな祈りを込めて綴った36篇。世界中で人気を集める掌篇作家による、家族と人生をめぐるエッセイ集。

これを読んで「ちょっと重くて暗くい、難しい内容なのかな……」とひるんでしまう人もいるかもしれませんが、そんな心配は御無用。

ものすごく精神的にもハードな状況に置かれているはずなのに、ケレット氏特有のユーモアが随所にちりばめられていて、西さんの言葉を借りるのならば「これはスーパー面白いエッセイ集であり、言葉の、そして物語の力を信じている人だけが出来る勇気の書でもある」のです。

何せ生き様そのものが小説みたいなケレット氏、「本当にこれはノンフィクション!?」って思ってしまうほど面白いエピソードが次々と展開されるんですよ。

中には読んでいるこちらの心も痛くなるような内容もあるけれど、それを単なる悲しさとは別の形にケレット氏は昇華して(もしくは自分の中で折り合いをつけて)いて、世知辛い世の中を生き抜くヒントをそっと教えてくれるようにも感じられる(少なくとも自分には、そう感じられた)。

村上春樹さんは長篇エッセイ『職業としての小説家』(スイッチ・パブリッシング刊)の中で……

ごく簡単に言えば、小説家は、自分の意識の中にあるものを『物語』というかたちに置き換えて、それを表現しようとします。もともとあったかたちと、そこから生じた新しいかたちの間の『落差』を通して、その落差のダイナミズムを梃子のように利用して、何かを語ろうとするわけです。

……と書いています。この〈置き換え〉とは厳密には異なりますが、〈単なる悲しさとは別の形への昇華〉をケレット氏は日常において行っているのかもしれません——それこそ生きるために、息をするかのように当たり前に。

だからこそ『あの素晴らしき七年』はタフな環境で暮らしている人の自伝とは一線を画する「スーパー面白いエッセイ集」で、「ケレットの短篇小説の『ケレット自身が主人公』版を読んでいるかのよう」(「訳者あとがき」より)な気分をもたらしてくれるのかもしれません。

また前篇で「自分がこの掌篇集に強く惹かれたのは、どの作品に登場する人物たちも、自分が今いる場所にどこか違和感を覚えているように感じられたから」と書きましたが、この『あの素晴らしき七年』を読んでケレット氏のことをさらに知り、彼自身が〈居場所探し〉をしている人間のようにも感じられました(そして共感し、ますますケレット作品に魅了されることに)。

『あの素晴らしき七年』の「訳者あとがき」で秋元考文氏が書かれているように「ケレット自身はヘブライ語で執筆する作家だが、本書のもととなった初出は(中略)英語媒体に掲載された英訳で、ヘブライ語ではない。本自体も英訳版が決定版で、ヘブライ語版は出版さえされていないのだ。」

原書である『The Seven Good Years』のイントロダクションでケレット氏は……

For as long as I've known myself, I've always had two types of stories: the ones I liked to tell my close friends and neighbors, and the ones I've always preferred to tell someone sitting next to me in a plane or on a train. These stories are of the second kind.

……と書いています。そして日本語版の「訳者あとがき」では……

ヘブライ語で、イスラエルで、出版しないことについてケレットは『この本は言ってみればバーや電車で隣に座った人には話すけど、隣の家に住む人には話さないような話なんだ。いつかはイスラエルでも出すかもしれないけれど、今現在はちょっと怖いしあまりに個人的な気がするよ』と語っている。

……とも書かれています。

この背景にあるのが「ケレット自身はイスラエルの『愛国的』言説に対して勇気あるノーを突きつけているが(中略)、それでも国外では時としてイスラエルという国家を代表せざるを得ないし、それを避けようとはしない。ケレット自身の言葉によれば、『国内では裏切り者として、そして国外ではイスラエル人としてボイコットされ』てもだ。」という状況。

とはいえ、作中でもこの状況について何度か触れられるので、前知識と知らずに読んでも『あの素晴らしき七年』は十分に楽しめる作品です。というか新しくできた友だちのことを、やりとりを通して少しずつ知っていくかのように、作品を読み進めながら知った方が楽しいようにも私は思います。

さらに秋元氏の言葉を借りると……

本書およびケレットをイスラエルの作品や作家としてだけ読むのは、おそらくあまり豊かな読み方ではない。未知の世界を訪問するというよりはむしろ、今ここと地続きの世界として読む方が、たぶんいい。それこそが本書が世界各国(※捕捉1)で読まれている理由でもあろう。

※捕捉1:『The Seven Good Years』は英語圏、ヨーロッパ各国、ブラジル、中国、メキシコでも出版されていて、日本語版は「同書の世界二十番目の兄弟」にあたります。

なので本当に気負わず「面白いらしいし、ちょっと読んでみるかな」ってくらいのスタンスで『あの素晴らしき七年』を手に取って欲しいです。

特に〈今〉を生きることに、ちょっとしんどさを感じている人に。読み終えた後、本を手に取った自分を「よくやった!」と誉めたくなるくらい心が満たされると思いますし、世知辛い〈今〉を生き抜くにあたってケレット氏という知的で愉快な心強い〈仲間〉ができたような気持ちになれると思いますので。

……と、ここで止めておくべきなのですが、前篇の冒頭に書いた「『あの素晴らしき七年』に関するいくつかの書評を読んで自分が感じたモヤモヤとした違和感」について、そしてタイトルにある「また我々は如何にして〈世界文学〉と向き合うべきなのか」について以降に書きます。独断と偏見も多少は入りますので、ご了承の上お読みいただければ幸いです(しかも長文です)。

『突然ノックの音が』刊行時は、そこまで書評などで作品が取り上げられなかったのですが、『あの素晴らしき七年』は色々な媒体で書評が書かれているのを目にしました。

ケレット作品のファンとしてはうれしいことなので、読めるものは読んだものの、その大半がケレット氏がイスラエル人であることをやたらと強調しているように思えてモヤモヤとした違和感を覚えたのでした。

正直、気持ち良く読めたのは前述の西さんの書評『勇気の書』と、朝日新聞に掲載された円城塔さんの書評『笑いと日常、その陰にあるもの』くらいでしたが、ふたりの素敵なテクストのおかげで自分内モヤモヤは解消されました(ただ円城さんが書かれた書評について、あれこれと意見が寄せられたそうで[参考]、そのことが原因で少しモヤモヤは復活してしまった)。

作品をどのように読むかは、読み手の自由——これは私自身が思っていることだし(円城さんも同様のことを奥様とのリレーエッセイの中で書かれていた)、そもそもその〈自由〉がなければ、この『偏読書評』自体が成立しない。

なのでケレット氏の出自を切り口に書評が書かれることに対しては文句も何もないのですが、まるで示し合わせたかのようにーー誰かが「右へならえ!」とでも号令してるの?、と訊きたくなるくらいにーー同じ切り口で書かれた書評がいくつも現れることに対しては、どうしても違和感を覚えずにはいられませんでした。

前述したように秋元氏が「訳者あとがき」で「本書およびケレットをイスラエルの作品や作家としてだけ読むのは、おそらくあまり豊かな読み方ではない」と親切にも書いていたのになぜ? 一読すれば、ケレット氏の出自のことなんて気にならないくらいに面白いのになぜ? フィクション作品でケレット氏が自分のことを語っていない『突然ノックの音が』の書評ならまだしも、氏が自分のことを自分の言葉で綴っている作品なのになぜ?、と。

モヤッとすると同時に思ったのが、今後〈海外文学〉が〈世界文学〉として読まれるようになったとき、同じようなことが起きるかもしれないな、ということでした。

そもそも〈世界文学〉とは何か? 色々な定義があるでしょうが、2013年に池澤夏樹さんが東京国際文芸フェスティバル関連のインタビューで話されていた……

翻訳しても価値が失われない文学のこと。一つの国、一つの時代の物語でも、そこに世界中の読者が共有できる普遍的なテーマがあって、その文学世界を自分なりに咀嚼して読み進むことができる作品

……という考えが、個人的には一番しっくりきています。

もちろん作者の出自だったり、作品が書かれた経緯やバックグラウンドを知っていた方が、作品を読んだときに覚える感情に奥行きや立体感みたいなものが生まれるかもしれない。

でも、そういった予備知識抜きでも感動をもたらしてくれるものこそが〈世界文学〉なのではないのか? いや、そもそも〈海外文学〉と〈世界文学〉は分けた方が良いのか? その2つを分類する基準は誰が決めるのか?……などなど、考えれば考えるほど尽きることなく様々な〈?〉が現れてきます。

この疑問は、アホで卑屈なひきこもりが、ひとりでモヤモヤしながら考えていても答えがでないことでしょうし、そもそも答えはひとつでないとも思います(あと「そんなことでモヤモヤするヒマがあったら、もっと仕事しろよ!」と言われるかもしれない)。

なんだかオチのない文章ですが、「〈世界文学〉とは何だろうか?」と思っている人はケレット氏の『突然ノックの音が』と『あの素晴らしき七年』の両方を読んで、あれこれ考えてみると良いかもしれません。

答えがでるとも限りませんし、ヘタしたら疑問が増えてしまうかもしれませんが、何かを考える良いきっかけにはなると思いますので。

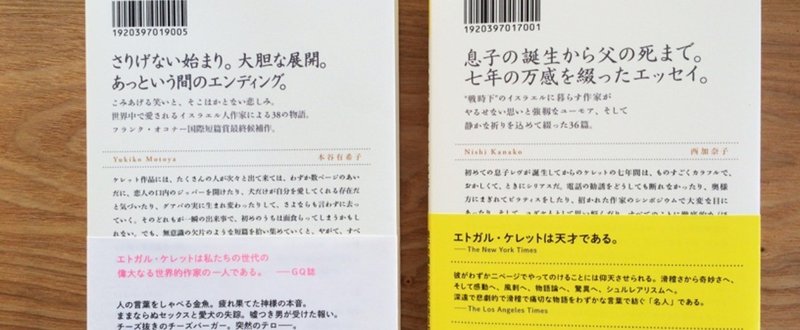

【BOOK DATA】

写真・左:『突然ノックの音が』(新潮社刊)エトガル・ケレット/著、母袋夏生/訳、竹田匡志/装画、新潮社装幀部/装幀 2015年2月25日第1刷発行 ¥1,900(税別) 写真・右:『あの素晴らしき七年』(新潮社刊)エトガル・ケレット/著、秋元考文/訳、Jason Polan/装画、gray 318/オリジナル ジャケット デザイン、新潮社装幀部/装幀 2016年4月25日第1刷発行 ¥1,700(税別)