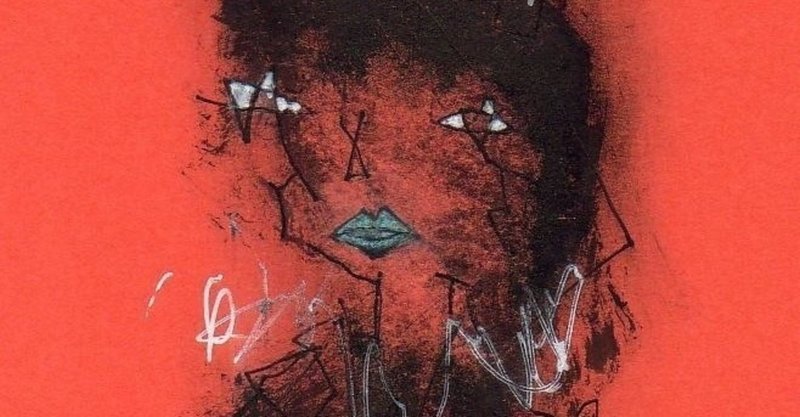

Kill a monster (鬼退治)

誰よりも真っ直ぐな性格で、曲がったことが大嫌いという正義感に満ちあふれた彼は、俄然張り切っていた。高校生活の目標としていた風紀委員に立候補して認められたのだ。

今朝も早くから校門で生徒を待ち構え、登校するひとりひとりの”身だしなみ”をチェックしている。

「そこの君、髪が耳にかかっているじゃないか。男子は長髪禁止だぞ」

またひとり、彼の指導が入ってしまった。

捕まった生徒の言い訳など、彼には全く通用しない。

パラパラと生徒手帳をめくり、該当する校則事項を読み上げあっさりと論破する。

そして“改善カード”に今日の日付けを書き込み、捕まえた生徒にその内容を読みあげさせると、

「いま渡したカードに結果を記入して、明日必ず生徒指導室へ持ってくるように。17時までだぞ、待ってるからな」

と念を押す……とにかく容赦ないのだ。

彼の名は桃木一郎。

ただ、みんなは陰でこう呼んでいた。

“桃太郎”と。

◇◇◇

一郎には犬養守という幼なじみがいた。

少し気の弱い守は、これまで人と喧嘩したことや争ったことが一度もない。自分の意見を通すことができなくて、人に押し切られてばかりの毎日……。そんな守にとって、物事の道理を考えて論理的に、そしてハッキリ意見できる一郎は憧れであり、むしろ尊敬しているくらいなのだ。

長年に渡る従順な関係がそこには築かれていた。

「マモちゃんはいつもそう……優しすぎるんだよ。相手が間違っているんだから理由を説明して正してあげる。正してあげることが相手のためにもなるんだよ……もう。」

「桃ちゃん、ありがとう。」

守はお礼を忘れない。

◇◇◇

隣のクラスにいる猿橋隆史も幼なじみのひとりである。

隆史とは対立することもあるが、校内でただひとり一郎が認めている男子だ。とはいえ、隆史はイケメンであり女子に絶大な人気があるのも事実。そのせいで、一郎はこっそり恋心を寄せている雉本雛子が取られやしないかとヒヤヒヤする場面に出くわすことがある。

この間など、隆史が雛子からノートを受け取っているのをうっかり見てしまい、”この世の終わりが来たか”というほど具合が悪くなり守に心配されたばかりだ。

その件について隆史を問いただすと、

「この間ズル休みしたときのノート貸してくれたんだよ。さすが生徒会長さんだよな」

と、悪態をついてきた。即座に言い返そうとする言葉を一郎はグッと堪え、なんとかやりすごした。雛子の優しい笑顔を思い出し、それに免じて許してやったのだ。

「ちゃんと礼は言ったのか?親しい仲にも礼儀ありって言葉があって……おいっ、最後まで聞けよ」

隆史はいつのまにか遠くで手を振っていた。

くそうっ……。ズル休みの現行犯を押さえられてないし、なにより成績が良い隆史には隙がない。悔しいけれど、一郎が考える正しさのギリギリ範疇に収まっているので追い詰められないのだ。

◇◇◇

ある日、一郎は雛子に呼び止められた。

「桃木くん、ちょっと相談があるの……」

それは、隣接する鬼龍院高校での話だった。

鬼龍院高校は、進学校ではあるが素行が悪い生徒が何人かいて度々問題を起こしていた。

申し訳ないが、一郎にとって鬼龍院高校の生徒は悪のイメージしかない。

雛子によると、先週の金曜日、うちの学校の生徒が鬼龍院高校の生徒に言い寄られてお金を払っているのを偶然見かけた……と、下級生から報告されたという。雛子は生徒会長なのでこういう情報が早いのだ。

その後も何人かから同じようなウワサが雛子の耳に届き、風紀委員でもある一郎に相談したのだ。

「本当か、それは許せないな」

「私も直接見たわけじゃないから確信ないけれど、今週も何度かあったみたいで、こういうのちゃんとしたいと思って桃木くんに相談したの」

これはもう雛子の相談でなくても、断固許しがたい行為である。

週が明けた月曜日。早速''カツアゲ''とおぼしき場所へ偵察に行くことになった。

一郎は、雛子と守と、そして「面白そうだ」という安易な理由だけど、いざとなったら戦力になる隆史を連れて鬼龍院高校へと向かって行った。

◇◇◇

こっそり物陰から目を光らせる四人。

その事件は鬼龍院高校の裏通りで行われているというウワサを耳にしていた。

鬼龍院高校の制服はグレーのブレザーで、我が校の制服は紺のブレザーだからすぐに違いがわかるはずだ。

ほどなくして紺の制服を着た男女ふたりが、市営バスから降りてきた。浮かない顔つきだ。

「馬鹿だなぁ桃木、そりゃ先入観ってやつだよ」

「うるせぇ隆史、どうみたって脅されて呼び出されたんだよ、あの顔つきは」

残るふたりはじっと見守っている。

1分も経たないうちにグレーのブレザーを着た男子生徒が学校の裏門から走って出てきた。

何やら話をすると、我が校の女子生徒が鞄から茶封筒を取り出し彼に手渡した。

「マモちゃん、写真撮って」

守は、昨日一郎と練った作戦どおりに現場写真を撮りまくる。

鬼龍院高校の男子生徒は、その茶封筒を受け取ってお札を数枚を確認すると、何か紙切れを渡して何事もなかったように走り出し、校内へ戻っていった。

「ねぇ、あの子たちに事情を訊いてみようよ」

と提案する雛子に一郎は、

「いや、まだいい。僕にちょっと考えがあるんだ。こういうのはとことん追求して真実を炙りださないと解決しないからね」

と、その日はいったん撤収することになった。

◇◇◇

翌日────

雛子はLINEの通知音で目が覚めた。時計はまだアラームが鳴る10分前なのに。

ノロノロと枕元のスマホを手に取ると、その画面には尋常でない通知数がアイコンに被さり表示されていた。慌ててLNEを開くと、画面の中は”Twitterで学校が炎上してる”という内容で埋め尽くされていた。

何のことかわからない……呆然として内容が頭に入ってこないけれど、雛子の頭の中では既にビープ音が鳴り始めていた。

突然”あいみょん”が流れ、スマホが振動する。ビクッと驚いてスマホを床に落とす雛子。

画面には《犬養》と表示されていた。

慌てて拾いあげる……

「どうしたのマモちゃん。Twitterで学校が炎上してるって大騒ぎだけど、もしかして……」

「ごめん、雛子さん……ぼく、止めたんだけど、一郎くんあの写真Twitterで公開しちゃったんだ」

「あの馬鹿……」

「最初はあの写真を証拠に何をしていたか問い詰めるって言ってたのに、だんだん写真投稿する気満々になっちゃって。ぼくは『やめなよ』って何度もLINEしたんだけど既読にならなくて、心配で早朝に一郎くんのTwitterアカウント確認したら、既に画像付きで投稿された後だったんだ」

とにかく雛子は一郎に連絡しなきゃ拉致があかないと思い、

「マモちゃん、今日は静かにしててね」

と伝えて電話を切ると、慌てて一郎のアイコンを探した。

……繋がらない。

スマホの電源を切っているのだ。

雛子は制服に着替えて家を飛び出すと、ものすごい勢いで自転車を走らせ一郎の家に向かった────。

僕は見た。鬼龍院高校の生徒がうちの生徒から金を巻き上げる瞬間をこの目で見たんだ。こんなこと現代社会で許されるわけがない。ハッキリ言って犯罪行為だ。こいつは犯罪者だ。警察は早く捕まえて少年院にぶち込んでくれ!僕は絶対に許さないぞ!!以下現場写真がこれ↓↓↓

Twitterはリプライ欄も含めて大荒れだった。

賛同する意見と、学校や個人の写真まで晒すのはやり過ぎだという意見が対立し、何万というRTといいねが溢れかえり滅茶苦茶になっていた。

写真から鬼龍院高校の個人が特定され、それは茶封筒を渡しているうちの高校の生徒も同じだった。

◇◇◇

早朝などということに構ってはいられない。

雛子はインターホンを連打する。

ドアが開く……

そこには薄ら笑いを浮かべた一郎の姿があった。

「ねえ、何やっちゃったの……今からでもいいから消しなよ」

一郎はふっと真顔に戻る。

「消す必要なんかないね。悪いことやったやつは社会に裁かれたらいいんだ。金を巻き上げてたのは事実だし、あれはどう見ても犯罪行為だろ?あんなの学生だからって野放しに出来ないよ。そうだろ?僕は何か間違ったこと言ってるかな」

「やり過ぎだよ、桃木くん。そりゃあ正しいことだし間違ってないかもだけど、鬼龍院高校の子もうちの生徒も滅茶苦茶叩かれてるよ」

「僕だって滅茶苦茶叩かれてるよ。だけど僕は正しいことをしているんだ。腐りきった世間のクソみたいな人間に負けるわけにはいかないんだよ。同級生が金を巻き上げられてるのを見て、雉本さんは黙ってられるのか?そんな不正を黙って見逃すのか?おかしいと思ったから雉本さんは僕に相談したんだろ?なんで僕のことそんな目で見るんだよ、おかしいよ」

「ねえ、桃木くん。みんながあなたのことなんて呼んでるか知ってる?”桃太郎”よ。正義の味方だってわかっているけど、強引にねじ伏せるやり方をちょっとだけ揶揄してるの……気が付いてた?」

「知るかよ、そんなの。知ってるよ、そんなの。小さいころからそうやって馬鹿にされてきたけど、理論尽くめで全部跳ね返してきたんだ。正しいことに対して、みんな文句が言えないんだよ。当たり前だろ、正しいんだから」

言葉では一郎のほうが何枚も上手だ。

このままでは雛子自身が言いくるめられてしまう。

「うるさいなぁ……もういいよ。早く着替えてきて。とにかく学校に行って事情を説明しようよ。それは”正しいこと”でしょ?」

◇◇◇

雛子と一郎は校長室へ移動した。

職員室は電話対応に追われていてそれどころではなかったのだ。

校長先生にあらかた事情を説明する。

「校長先生はどう思われますか?僕は間違ったことをしていますか?」

「確かに間違ってはいないけれど、大袈裟というかなんというか……先生に相談してくれればよかったのに……これでは教育委員会から何を言われるか……」

「校長先生は世間の体裁で物事考えているんですか?」

一郎は校長先生が相手でも容赦なく噛みついていく。

「向うの生徒もうちの生徒もやましいことがあるから裏口でコソコソやり取りしてたんじゃないですか?悪いことを悪いって正すことが、そんなにいけないことですか?」

校長か返答に困っていると、ドアをバーンと開け、勢いよく隆史が登場した。

「おい桃木……お前''鬼''だな。あいつらの写真晒したらこうなるのわかってただろう?ていうか、お前ちゃんと調べたんかよ。あれ、ライブのチケ代払ってただけみたいだぞ。向こうの生徒が叩かれまくった挙句泣いて白状したってよ」

「ど、どういうことだよ、隆史……」

「確かに、学生が酒場であるJAZZBARを貸し切ってライブするのは難しいからな。もちろん酒は出さない条件だけど、公にすると面倒くさいから内密に売りさばいていたってのが真相だ。向こうの学校じゃあ厳重注意でそれ以上のお咎めなしだってよ。ていうかTwitter見たか?お前のアカウントまじでやべーぜ」

慌てて一郎はスマホを起動させた。

Twitterの画面を開く。

そこは地獄だった。

既に一郎は個人特定されていて、勝手に人格否定されたwikiが作成され、小学校や中学校の卒業アルバムも公開されていた。卒業文集も「気持ち悪い」「まだ生きてるんですか?」などと晒され、その被害は守にまで及んでいた。

LINEも同級生から際限なく一郎を罵倒する言葉で溢れかえっている。

通知はいっこうに止まる気配がなく、既にスマホは呪われた鉄の塊と化していた。

一郎は校長室を飛び出すと廊下を駆け抜け、階段を二段飛ばしで降り、その勢いのまま校舎の外に出た。

学校中から放たれる矢のような冷たい視線が、次々と一郎を射抜いていった。

「アアアァァァァ──────!!!」

叫びながら一郎は道路に飛び出し、その上を一台のトラックが勢いよく通り抜けていった。

FIN

サポートするってちょっとした勇気ですよね。僕もそう。書き手はその勇気に対して責任も感じるし、もっと頑張ろうと思うもの。「えいや!」とサポートしてくれた方の記憶に残れたらとても嬉しいです。