組織が変わる、イノベーション推進の極意~大手BtoB企業の舞台裏に迫る〜MIS ONLINE CONVERSATION vol.8

日本企業社会において変革の必要性が叫ばれて久しいなか、オープンイノベーションなどを取り入れ企業変革に取り組む企業が増えています。しかし、成果につながっていないケースが多いのも現状です。

今回は、経営学者の宇田川元一氏に、氏がアドバイザーを務める東洋製罐グループホールディングス株式会社の事例をもとにイノベーション推進のポイントを講演いただきました。そして、同社イノベーション推進室の三木逸平氏を交えたパネルディスカッションの模様もご紹介します。

【スピーカー】

埼玉大学経済経営系大学院 准教授 宇田川 元一氏

株式会社マクアケ 共同創業者・取締役 木内 文昭

【パネラー】

東洋製罐グループホールディングス株式会社イノベーション推進室リーダー 三木 逸平氏

【宇田川氏講演】企業が変革を実現するための3つのポイント

「今は大きな変化の時代」などと言われていますが、私は違うと思っています。なぜかというと、昔の経営学の文献などを読むと、1930年代ぐらいから「変化が激しい」とか「不確実性」などと言われています。変化は何も今に始まったことではない。今の日本が抱えている課題は、「緩やかに、でも確実に起こっている変化に対して、なかなか手が打てない」ことです。

1兆円企業の売上高が毎年100億円ずつ減っているような、緩やかながら確実な変化がある今、経営者は誰しもこのままではいけないと思ってはいますが、どこから手を付ければいいかわからない状態。危機感はあるけれど、長い時間をかけて徐々に悪化を続けてきたので、まず何をすればいいのか見当もつかない…日本の大手企業の多くはそういう状態にあるのではないでしょうか。

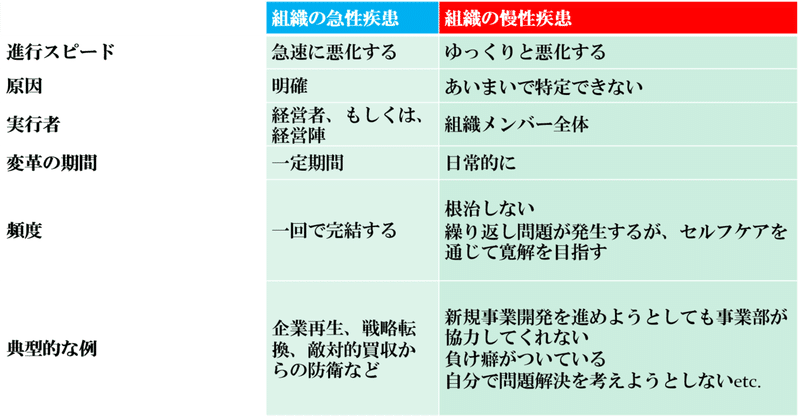

この状態を私は「組織の慢性疾患」と呼んでいます。すなわち、原因が簡単に特定できない問題を抱えているということ。例えば、新規事業を進めたいのに、既存事業が賛同してくれないとか、イノベーション・プロジェクトへの参加者を募っても、若手社員の参加に上長が反対する、なんてことをよく耳にします。

慢性疾患は、細かなセルフケアが重要。企業がまずやるべきことは、こういう問題に一つひとつ着手して、一歩ずつ着実に変革していくことだと考えています。

私は、東洋製罐グループのイノベーション推進室にアドバイザーとして関わっていますが、イノベーションを推進する上で重要な3つのポイントがあります。

① 地に足のついたイノベーション戦略の推進

最も大事なのがこれです。多くの変革のケースは、GAFAなどのグローバルの超大手企業と比較して、自社は〇〇ができていないとギャップを洗い出そうとします。そして最初に戦略を決めようとする。しかし、そのアプローチでは自分たちはいったい何の疾患かがわかっていないままなんです。

慢性疾患には、自分たちなりの「手の打ちどころ」を見つけ、じっくり時間をかけて対処することが重要。いきなり戦略を決めるのではなく、企業の大方針の中身を具現化するプロセスとして、イノベーション推進を考える必要があります。

②過去の成功体験から学ぶ

「過去の成功体験など捨てろ」という人もいますが、過去のイノベーションがあったからこそ、大手企業はここまで成長してきたのです。必要なのは、これまでにどういうイノベーションのプロセスがあったのか、しっかり振り返り棚卸しすること。そこからやるべきことを見つけていくことが大切です。

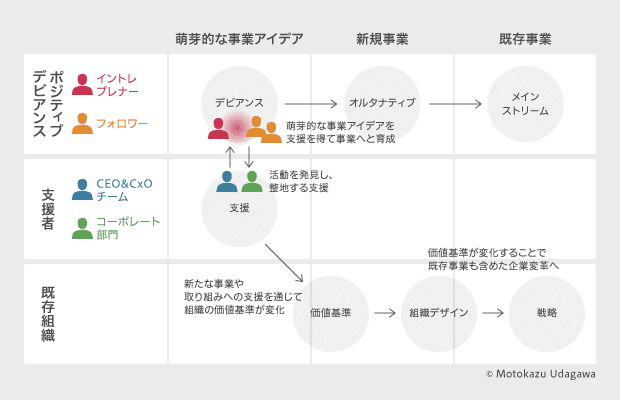

② インサイドアウトで行こう

外部にあるソリューションを持ってきて解決しようとするのは止め、内側に既にある解決策の萌芽を探すこと。そのためには、社内にいるポジティブデビアンス(ポジティブな逸脱者)を見つけ、育てることが重要です。それこそコーポレート部門の重要な役割。新規事業を創出するだけでなく、「新規事業を創る人」を生み出すだけでなく、「“新規事業を創る人”を創る」というコーポレート部門の機能を鍛えるのです。

つまり、変革の支援者もまた、重要な変革者なのです。

これらの方法で変化が進めば、既存事業における価値基準が変わり、組織全体の戦略もおのずと変わります。

引用元:Biz/Zine https://bizzine.jp/article/detail/5356?p=3

大切なのは、「点と線と図で考える」こと。経営陣が大きな戦略図を描いたのはいいけれど、それを進める過程であっけなくとん挫してしまうケースをこれまでたくさん見てきました。しかし、答えは常に「現場」にあります。

まずは現場を見てポジティブデビアンスという「点」を増やし、それをつなぐ「線」の役割をコーポレート機能が担う。それを繰り返していくと、徐々に図が浮き上がり、最終的な戦略が見えてきます。変革を実現したい企業は、この順番で自社の変革を考え、組み立てることが重要です。

【Makuake木内講演】製品企画のプロセスをアップデートせよ

Makuake Incubation Studioのイントレプレナープログラムでは、さまざまな企業と協働しながら新商品を考え、テストマーケティングのプラットフォームとしてMakuakeを使って上市し顧客を見つけるという取り組みを行っています。この経験をもとに、「具体的に生み出すことが、組織が変わることにつながる」という話をさせていただきたいと思います。

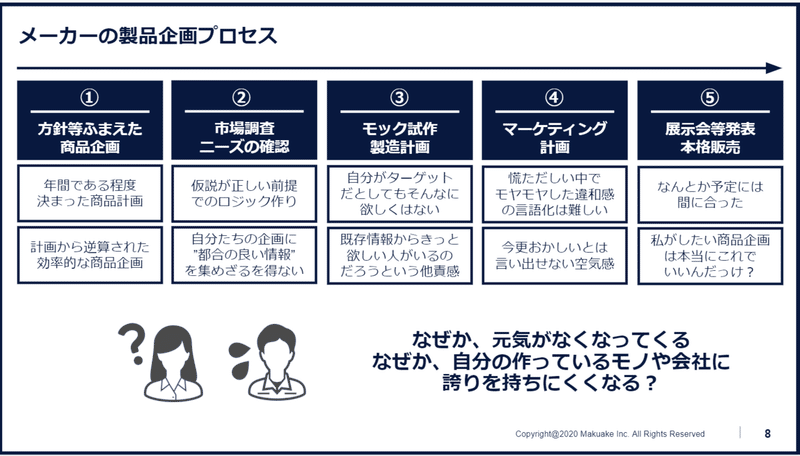

MISの取り組みを通じて、さまざまな企業とディスカッションしてきましたが、市場環境や顧客ニーズが目まぐるしく変化しているにもかかわらず、製品企画のプロセスは従来型のまま、というところが非常に多いと感じています。

よくあるのは、年間で上市する商品数が決まっていて、そこから逆算して計画を立てていくというパターン。タイトなスケジュールの中で「効率化」が逆効果になっていることもあるようです。市場調査では「この仮説が正しい」という前提のもと、都合がいい情報ばかりを集めざるを得なかったり、モック試作やマーケティング計画の段階で疑問に感じても「きっと世の中には求められているのだろう」と進めてしまったりするケースも。

そうして、ようやく発売日に間に合っても、私たちが世に出したい商品はこれでよかったのだろうか?自信を持ってこの商品を勧められるのだろうか?と自問自答し、ふと元気をなくしてしまう…そんな悪循環が現場で起きていると感じます。

もちろん、従来のプロセスが間違っているわけでなく、ゼロから見直すのは現実的ではありませんが、新価値を創出しようという製品企画の場合においても、このプロセスを踏襲していてよいのでしょうか。

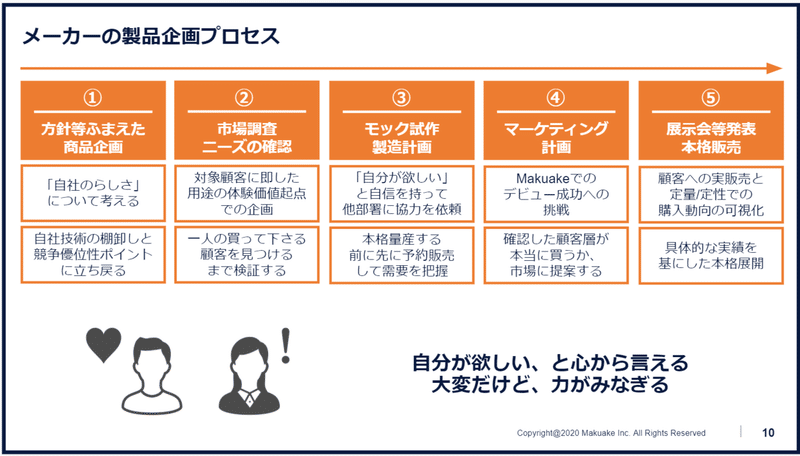

例えば、自社の社史を読み込み、自社の魅力はどこにあるのか改めて考えたり、競争優位性を整理して、迷ったり悩んだりしたときに立ち戻って考えられる「拠りどころ」を用意しておくといいと思います。

市場調査においては、調査対象者に「この商品を〇円で買いますか?買いませんか?」と率直に聞くのが意外と有効。買わないという答えであれば、どこをどう変えれば買おうと思うのか深掘りすることで、企画がブラッシュアップされます。

そうして「ターゲットならば買いたいと思うし、自分もほしい」と思えるまでになれば、企画に思いが乗り、社内の他部署も巻き込みやすくなります。さらには、マーケティング計画段階でMakuakeを使って市場に提案し、購入動向を可視化するステップを組み込む方法もあります。量産前に販売の見込みを立てたうえで本格展開することで、より強い製品開発プロセスになると考えています。

大切なのは、一貫して市場との対話機会を製品企画プロセスに組み込むこと。技術からお金を生み出してこそ、真のイノベーション。そして、イノベーション成果を最大化するため、既存技術を新たな価値に変えていけるようアップデートすることが重要なのではないでしょうか。

【パネルディスカッション】“慢性疾患”から脱却するために必要なこと

――まずは両者のお話のなかにもでてきた貴社のイノベーション推進室立ち上げフェーズについて詳しく聞かせていただけますか。

三木氏

当社は缶やペットボトル、ガラス瓶、紙コップなどいろいろな素材の容器を製造しています。業界では最大手であり、大手企業と呼ばれる中に入ると思いますが、まさに宇田川先生が言うところの「慢性疾患」の状態にありました。そこで、イノベーション推進室を2019年4月に立ち上げたのですが、初めは何から始めていいのかわからず、手探りの状態。そんな中、まず取り組んだのが当社の100年史を読み解くことでした。

100年史だけにものすごいボリュームなのですが、創業期から読み進めるにつれ、時代ごとに必要とされた製品を、技術力をベースにいち早く生み出し、市場を支え続けてきたことがわかりました。例えば、戦後の食糧危機の中で海洋資源の豊富な日本で水産物を長期保存できる缶を製造したり、お茶は自宅で淹れるのが当たり前の時代に、お茶を缶やPETボトルに充填する技術サポートをしたり、帰宅後にすぐに温かいご飯が食べられるレトルト容器を開発したり、キリン氷結シリーズのダイヤカットで楽しさを演出したり…など、商品だけでなく文化創出をも担ってきました。創業以来、ともに社会課題に向き合うパートナーを見つけ、容器という側面からパートナーを支えながら新しい文化を作ってきたのが、我々の本当の成功体験なのだと認識することができました。

一方で、会社が大きくなるにつれ「文化創出」よりも、徐々に「どの得意先にどんな容器を売るか」という視点が主軸になってしまい、これが慢性疾患の原因になっていると考えられました。

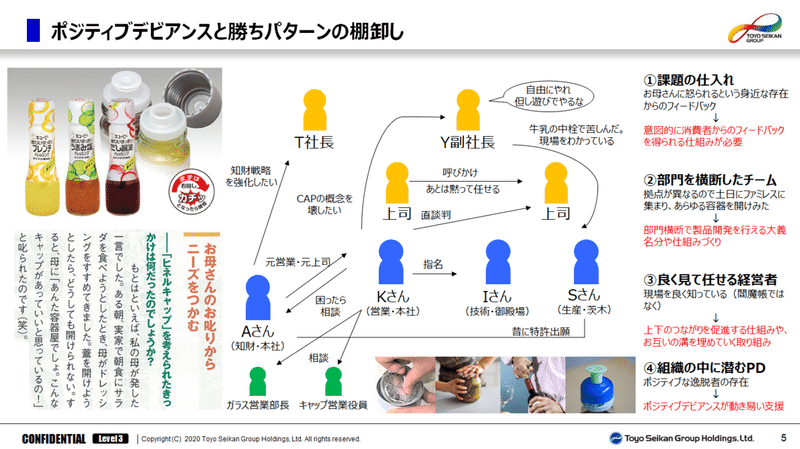

そこで、「ポジティブデビアンス」の考えを取り入れ、過去の成功体験をさらに細かく紐解く作業を行いました。そこで出会ったのが、キャップをひねることで中栓が開封できる「ヒネルキャップ」です。

ヒネルキャップが生まれたきっかけは、営業担当者が実家でドレッシングの蓋を開けようとしたのにどうしても開けられず、母親に「あんた容器屋でしょ。こんなキャップがあっていいと思っているの!」と叱られたことでした。そこで、技術や生産部門の知り合いに相談し、元上司で当時は知財部門にいた社員にアドバイスを仰ぐなどいろいろな立場の人を巻き込み、結果的に部門横断のプロジェクトに。みんな所属部門はもちろん拠点もバラバラなので、土日に皆で集まってひたすらディスカッションし、いろいろな容器を片っ端から開けてみたそうです。

その結果、「プッシュしてボールを落とすラムネの容器が一番開けやすい」とわかり、技術や特許の視点から「キャップを回すことで中栓が落とせるのでは?」というアイディアに行きつきました。

そして、当時の副社長に開発したいと申し出たところ、「自由にやれ、ただし遊びでやるな」と任せてくれたのだそう。このような過程で、「ヒネルキャップ」が世に出たのです。

この製品企画プロセスには、従来のプロセスとは異なるものが多数組み込まれていました。例えば、課題の仕入れは得意先ではなく、「お母さんから怒られる」という身近な存在からのフィードバックによるものであり、開発チームは部門を横断して通常業務をやりながらの部活動であり、現場だけでなく副社長も巻き込み上下のつながりを促進する仕組みがあり、その結果、組織の中にあるポジティブデビアンスが発掘されました。

ただ、現在は組織の縦割化や働き方改革も進み、土日に部門や拠点を越えて部活的に集まるのも会社としては推奨できません。そのため、このような取り組みを支援する仕組みが必要であり、それが我々の役割なのだと認識しました。消費者からのフィードバックを得られたり、上下の理解を深め溝を埋めるような仕組みを作り、それを支援するのがイノベーション推進室の存在意義なのだと明確になったのです。

――そんな中、「顧客との対話」を事業開発プロセスに組み込むことをコンセプトにしたMakuake Incubation Studioのイントレプレナープログラムを取り入れられたわけですね。やってみていかがでしたか?

三木氏

意識的にやらないとできなくなっていたことが、うまく回るようになったと感じています。例えば、組織の横断。参加メンバーは営業や技術、素材、デザインなどさまざまで、国内だけでなく海外支店からの参加者もいました。プログラムを取り入れることで、普段の業務では関わることがない立場の人と、同じ意図をもって製品開発に取り組むことができました。

参加者は技術畑の人が多かったのですが、技術ありきで考えるのではなく、いかに世の中が「ほしい」と思っているものを創り出すかが大切。プログラムの過程で「それは本当に消費者が買いたいと思えるものなのか」と何度も問いかけられ、消費者の生の声を取り入れるフローを組み込めたのもポイントだったと思います。

木内

各チームのプレゼン内容が出そろった後、役員会でのプレゼンの際に、社長が「ユーザーが直感的に欲しいと思える商品を出すのが大事」と話されていたのが印象的でした。BtoBの世界では、ともするとエンドユーザーではなく目の前のクライアントを第一に考えてしまいがちですが、最終製品を買うのはエンドユーザー。プログラム中は「エンドユーザーの視点に立って、本当に欲しいと思えるのか」と、何度も何度も問い続けました。

三木氏

そうですね。昔ははパートナーであるクライアントと一緒に、エンドユーザーを見ながら製品開発していたはずなのに、会社の成長とともにその視点が徐々に抜けていたのだと再確認させられました。本当のユーザー視点というのは、容器を買ってくれるメーカー様ではなく、その先の製品を使っている方が、ただ欲しいという事ではなく、お金を出してまで買いたいかという視点が重要でした。

宇田川氏

今の話を伺って、大事なのは情報のフィードバックだと感じました。

企業組織は、一度製品市場を確立すると、それを効率的に回すために縦割りの組織を作ります。効率化自体は大切なことですが、縦割り組織の弊害は、それぞれの部門で新たな気づきやアイデアがあっても他の部門と連携しにくいことです。そして、組織が大きくなるにつれ、上下の階層も割れてしまい、顧客との関係も固定化されるので、市場からも特定の情報しか耳に入って来なくなってしまいます。

その状態から脱却するには、これまでとは異なる情報のフィードバックループを新たに作る必要があります。今回のプログラムは、今まで接したことのない顧客からどうやってフィードバックを得るか、それを学び実践したという意味でも価値のあるプログラムになったと思います。

木内

「実際に売ってみる」というのは、パワフルな情報のフィードバックだと思っています。マーケットは非常に正直で、同調圧力の中で皆が何となく「いいね、売れそうだね」と思ったものでも、それが実際に売れるかどうかは別問題です。「試しに売ってみる」ことで、みんながいいと言っていたのに売れなかったり、低評価だったのに売れたりという市場からのフィードバックを得て、それを繰り返しやり続けることが重要だと考えています。

――今回のイベントのテーマ「組織が変わる」を踏まえて伺いますが、組織における「変革の主体者」は誰だと思われますか?

木内

今回の取り組みでは、事務局であるイノベーション推進室の役割が非常に大きかったと思います。事務局はおぜん立てだけして、実際に進めるのは現場のみというプロジェクトは少なくありませんが、東洋製罐GHDさんでは、事務局が主体者の1人として変革にコミットしようとする姿勢が印象的でした。事務局が当事者意識を持って臨み、成功も失敗も他責ではなく自責で取り組むことが大事なのだと、今回の取り組みを通じて学びました。

三木氏

先週にプログラムの最終役員報告会があったのですが、「映えるよね」と言いつつ「承認できない」という結論を下した役員や、「売れるだろうが、売れればいいのか?」と再説明を求める役員など、シビアなフィードバックがたくさんありました。プログラムのメンバーもこれまではこういった経営層の視点や考えを知る機会はほとんどありませんでした。フィードバックの真意を役員も事務局も現場も理解することが重要であり、それにより上下の信頼関係を紡ぎ、両者の隔たりをなくしていくことが変革のポイントだと感じました。

宇田川氏

「変革の主体者は万人である」というのが私の意見です。

戦争をメタファーにして恐縮ですが、戦争では最前線で戦う部隊があり、補給線があり、参謀本部があり…とあらゆる役割が存在します。よい作戦も強い兵も必要ですが、戦いに勝つためには前線と後方の兵站基地とを結ぶ、物資補給のための交通路の確保が必要不可欠であり、多くの企業ではこの視点が抜けてしまっています。

企業における補給線の役割は、コーポレート部門が担っています。現場と経営陣をつなぎ、現場が動きやすいように整地することが重要です。

経営者は誰しも、自社を変革したいと思っています。でも、現場と一緒になって戦うわけにはいかないし、下手に介入すると現場が自由に動けなくなる恐れがあります。とはいえ、現場ですべての責任を負うことはできないし、コーポレート部門の支えがあって力が発揮できたりします。すなわち、自分も含め「万人が変革に関わる当事者なのだ」と理解すること、これが企業変革を成功させる第一歩なのだと思います。

<了>