No.119 須賀敦子先生の思い出 / 「厳しき文体」と「優しき感受性」の輝き

No.119 須賀敦子先生の思い出 / 「厳しき文体」と「優しき感受性」の輝き

須賀敦子先生は、随筆家として知られているのだろうか。文筆家としての一般的な認知度としては決して高くないかもしれない。しかし、1998年3月に亡くなられて22年を経た今でも、静かに読者を増やし続けている方なのである。

白水社より刊行された処女作「ミラノ霧の風景」が1991年に女流文学賞と講談社エッセイ賞を受賞した。この時、先生は上智大学教授が肩書きであり、60歳を超えていらした。あまり年齢のことを強調するのはどうかとは思うが、かなりの高齢での文学賞受賞という事実は、耳目を集めるので、マスコミが取り上げるのもむべなるかな、であった。

その2年前の1989年、イタリア文学「マンゾーニ家の人々」ナタリア・ギンズブルグ著の翻訳でピコ・デラ・ミランドラ賞を受賞している事実から、須賀敦子の名は、知る人ぞ知る存在だったことは想像に難くない。

ウオールデンさんの記事に刺激されて、須賀先生の著作二冊「ミラノ霧の風景」と「トリエステの坂道」を読み直してみた。以前読んだときは、いわゆる「話の筋」を追って面白いかどうかと判断していた。先生の本だけには限らない、僕の読書はそのようなものだった。ただ、先生の文体が独特だなとは感じていた。

数ヶ月前より自分が文章を書くようになって、他の方の文章の書き方、文体にも注意を払うようになった。その流れで須賀先生の文章を、じっくりゆっくり読み進むと、何度も何度も感激して、「話の筋」ではなく、文の美しさに唸っている自分がいる。一つの文が、多くの句点で区切られながら長くなるも、流れるようなリズムは崩れそうで崩れない。文章を読み慣れていない人には、一文が長めの「厳しい」文とも言える。

もちろんこれらの文章が一朝一夕に成された訳ではない。幼少時代から20歳代でのフランス・イタリア留学に至るまでの文学の素養の獲得の過程の一部は「トリエステの坂道」他の著作に見られる。また、文章の骨組みである文体の技法は、数十年に亘る日本語とイタリア語双方向の翻訳から独自にその道を拓いていったものと思われる。イタリア人男性ベッピーノ氏との結婚・死別を経ての日本帰国までの時の、歓喜と辛苦を通過したものの持つ感受性無くしては達しえない感情や風景の描写に胸を打たれた。

文章に限った話ではなく、どの分野でも、深く習熟した者のみが認める「凄さ」がある。それは現在の一般的な人気の指標と重なることもあるが、必ずしもそうとは言えない。時を経て認められるものもあれば、幸運にも早くからその才を認められるものもいるだろう。須賀先生の文章は、読書の熟練者や文章の達人たちからも認められているのだ。

須賀先生の著作群が、今なお新たな読者を獲得し続けている理由は「厳しき文体」による「優しき感受性」にあると、今の僕の解答はここに落ち着いている。

ここまで随筆家・文筆家須賀敦子さんを「先生」と呼ばせていただいた。ここからは、僕が須賀敦子さんを「先生」と呼ぶに至る個人的な思い出を書き進めていく。

僕が先生を初めて知ったのは、朝日新聞でのコラム記事だった。白髪混じりの笑顔の写真が印象的な記事の中で、須賀敦子さんなる上智大学で教鞭をとる方が、高齢で女流文学賞を受賞したことを知った。大学での所属学部は記事の中では触れられていなかった。この記事を読んだのは、1991年の秋から1992年4月までの間のことだ。

なぜ細かく日付を覚えているのかと言うと、1992年春に僕自身が上智大学比較文化学部入学を控えていて、須賀敦子さんの所属学部が気になったからだ。経歴から文学部なのかなと思いもした。先に須賀敦子さんの年齢云々と書いていながら何なのだが、酒屋商売を続けながら、38歳で初めての大学生活を迎える僕にとって、やはり「高齢での」の文言は心に引っかかった。お名前は、おそらく、次の日には忘れてしまっていた。

上智大学は、新入生に対して学生生活の説明を兼ねた歓迎会と言える「オリエンテーションキャンプ」を一泊二日の日程で実施する。僕が入学したときは、神奈川県海老名市にある施設で行われた。学部の教授数名とヘルパーと呼ばれる先輩10数名も参加しての親睦会とも言えるものだ。僕はこのオリエンテーションキャンプで「比文(比較文化学部の略で、皆こう呼んでいた)のマジシャン」として、知られるようになる。

初日の夕方、新入生10数名ずつに分かれてグループを作り、床に円陣に座る。学部の先生がたが、そのグループをひとり10分程度で順に回り授業の話や新生活の心得などを話される。オリエンテーションキャンプは基本全て英語での進行である。

3人目くらいの教授であったか、僕の隣に白髪まじりの小柄な女性が軽い笑みを浮かべ、ゆっくりとした上品な英語の挨拶と共に、床に正座で座られた。日本文学のクラスを受け持っていると仰る。説明の後に質問の時間があり、すぐに尋ねてしまった。「新聞で見たのですが、女流文学賞を受賞なされましたか」と。少し気恥ずかしそうに、やはり軽い笑みを浮かべ「ええ、そうです」とのお返事だった。

上智大学比較文化学部での四年間は、本当に書ききれないほどの出会いがあった。思い出しては目頭が熱くなるほどだ。学友たちとは年齢が離れていたのが、良かったと思う。この辺りの感情の機微は別の機会に触れていくつもりだ。

そして、須賀敦子先生との少しばかりの触れ合いもまた、僕の人生の宝物の一つとして、その輝きは色褪せる事はない。

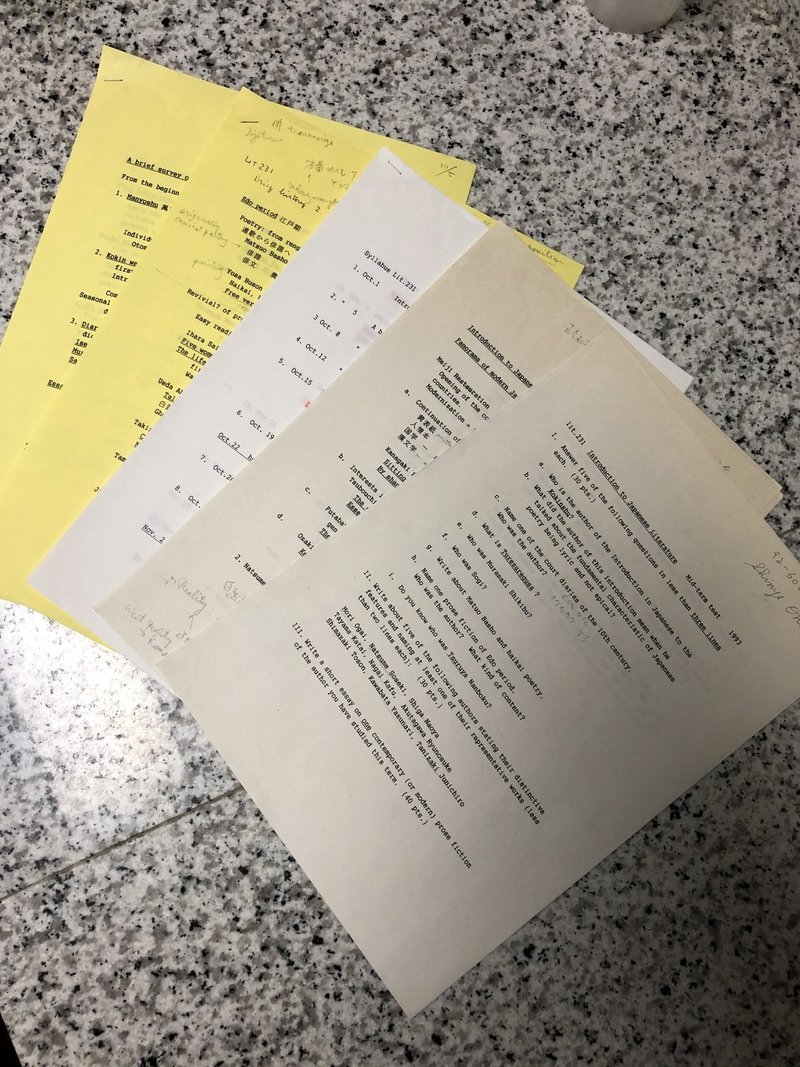

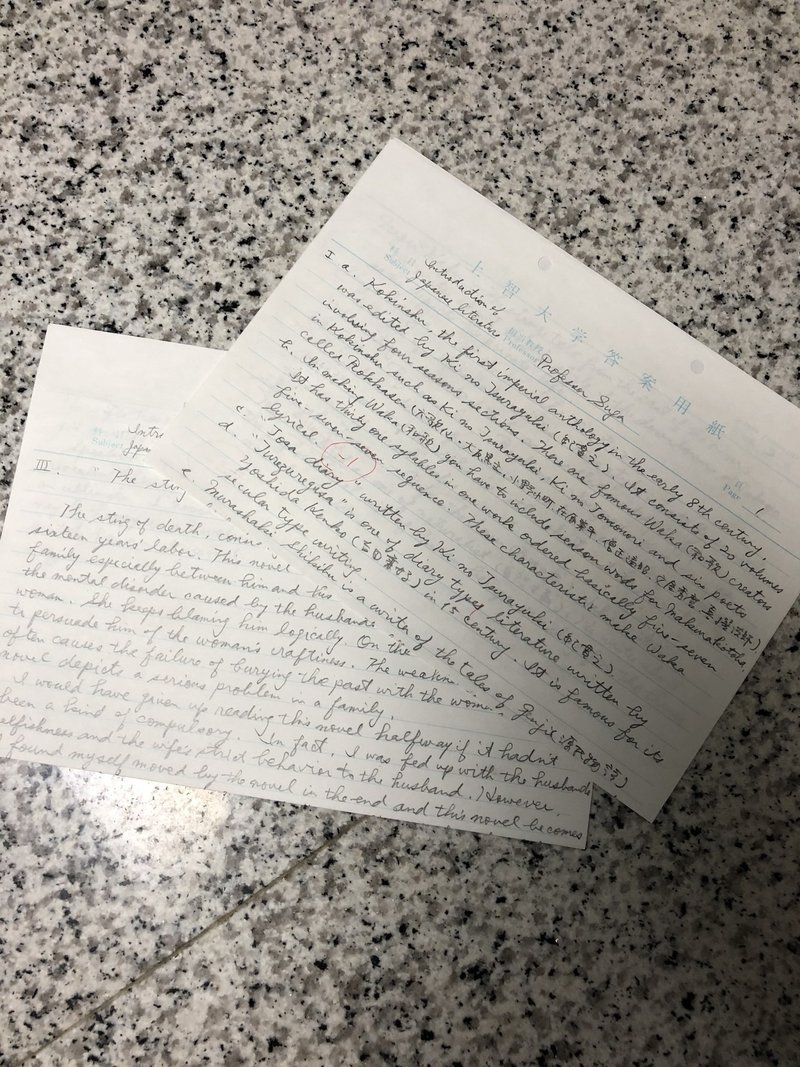

大学2年後期に、須賀敦子教授の「Introduction to Japanese Literature(日本文学入門)」を受講した。30人ほどのクラス、受講生徒は日本人に混じり、他のクラス同様人種も国籍も様々であった。シラバスには古典文学のほか、授業に当たっての課題図書に並ぶ作品群が興味深い。

石川淳「明月珠」「紫苑物語」、三島由紀夫「午後の曳航」、安部公房「砂の女」、庄野潤三「静物」、島尾敏雄「夢の中の日常」「死の刺」、宇野千代「刺す」、大江健三郎「個人的な体験」、富岡多恵子「丘に向かって人は並ぶ」、丸谷才一「たった一人の反乱」「横しぐれ」「樹影譚」、中上健次「枯木灘」、村上春樹「羊をめぐる冒険」「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」。幻想的な「紫苑物語」から、リアリズムの傑作「死の刺」まで、実にバラエティに富んだ選択と言える。

日本語・英語どちらで読んでも良かったが、授業は英語で進められた。初めて読む作家・作品がほとんどだった。いずれの作品も楽しめて、僕にとって須賀先生は「選球眼が好み」の選者であった。日本文学を英語でか〜、当初抱いた違和感は受講して吹っ飛んだ。面白い!作品の一般的な評価に触れつつも、ご自身の感想に重きを置いた講義であった。

須賀先生の丁寧かつ綺麗な英語が聞き取りやすく、楽しめた一因だろう。贅沢を言わせていただければ、日本語でも、先生のこれらの作品群に対するお考えを聞きたかった。

こんなこともあった。冬の夕刻、家に電話を入れるべく、校舎近くの公衆電話ボックスに入った。何気なく横のお花屋さんを見ると、須賀先生が店頭のお花を眺めている。先生の横顔が目に入る。ひどく寂しそうに見え、思わず目をそらした。

お顔をやや下に向けられていたので、そのように見えたのかもしれない。授業を軽快に進めている姿ではなく、お花をじっと見ている先生。先生の見てはいけないものを見てしまった感じを持った。自分の中だけのそんな記憶が残っている。

先生の作品を読むと分かるのだが、花や植物の名前にお詳しいし、花や自然の描写を通して情感を語ることもよくなさっている。あの時、何の感情も抱かず店頭の花を眺めるなどあり得ない気がする。人にあげる花を選んでいたのではない。ご自身の家に飾る、おそらく早世されたベッピーノ氏や霧の中に消えていった友人たちに供える花を見つめていたのだ。

須賀先生の授業は半年ばかりの「Introduction to Japanese Literature(日本文学入門)」の受講だけだった。そうだ、こんなこともあった。友人たちにプレゼントするつもりで「ミラノ霧の風景」を10冊購入して、授業の後、10冊全部にサインをお願いした。僕の悪い癖というか、かなりの図々しさに苦笑しつつも、丁寧にサインして頂いた。

「本当にお友達にあげるのよね?売ったりしないわよね」と向けられた目の奥には「厳しさ」が宿っていた。全く予期していなかった問いかけに、少しばかりの戸惑いと動揺の気持ちが産まれたことを憶えている。

そして僕だけが持っている須賀先生との最後の思い出は1996年、僕が大学を卒業する年、先生がお亡くなりになる2年前のことになる。

自分たちの卒業を迎えるにあたって、何人かでパーティを企画した。「年上のShinyaさん」の発言権が強いのは見逃してもらえたか、な。当時、比較文化学部だけが、四谷の本校舎から離れた市谷校舎だった。「治外法権地帯」大好きだった。卒業式は四谷で行なわれる。式の後のパーティは市谷校舎に、個人的に、こだわった。

市谷校舎内の小さなカフェで行えば、お金もあまりかからない。夜はドレスコードも決めて、ホテルでのパーティも企画していた。愛すべき年下の学友たちのためにも、お昼の集いに負担をかけたくなかった。

学部長のカリー先生の部屋を訪れ、パーティの費用の負担をしてもらえないか交渉した。比較文化学部は外国籍の生徒やインターナショナルスクール出身の生徒も多かったので、当時から春秋年2回の入学だった。そして、秋入学の卒業式のパーティの費用は学部が出していたが、春卒業には出していなかった。その情報はつかんでいたので、春卒業パーティも同じようにとネゴシエーションだ。

カリー先生「予算が組まれているので今年の分には無理です。来年度からは考えなければなりませんね」しんや「では、教授たちのところを訪れ、寄付金を集めるのを許可いただけませんか」図々しさが功を奏することもある。教授会議で僕の提案が取り上げられ、次の年から春入学の生徒たちの卒業式にも予算が計上されることとなる。

寄付金の賛同を求め、教授たちに接触する。僕が直接指導を受けた先生の数など微々たるものだった。教授連の反応がそれぞれで、今でも思い出しては微笑んでしまう。すぐに賛同してくれる先生もいる一方で、何度訪れても「Later(後で)」と言うG教授に業を煮やし、G先生の講義を熱心に聞いていたKくん(今、外務省にいます)に「寄付金をもらってきてくれ」と頼んだ。20歳を超えたばかりのKくんに「ええ〜、しんやさんの真似は無理っす」と拒否されたのも良き思い出だ。外務省で鍛えられたであろう今のKくんなら、朝飯前の仕事と思いたい。

もちろん、須賀先生のところにも足を向ける。少し緊張して部屋の扉をノックすると中から「Who is it? (どなた?)」と英語での返事が返ってきて、ドア越しにこちらに近づいてくる足音がした。名前を告げると、軽く「ああ」と言う声が聞こえ、次にドアが部屋の中へと動いていった。

椅子に向かう先生の背中と、壁一面に整理されて並んでいる沢山の本とファイルが目に入った。机の上に無駄なものは置かれていない、そう見えた。市谷の校舎の中に、教室とは雰囲気がまるで違う部屋があるんだ。教授の部屋って結構広いな。肘掛けの付いた椅子に座る須賀敦子先生が、見下ろすように立っている自分に対峙していた。僕としては珍しく少し緊張していたのは、著書へのサインの件があったのは間違いない。

事情を説明して寄付金に触れると「開催は予定ですよね。あなたたち生徒が行うのよね。本当に開けるの?」厳しい正論であった。「わけも分からないようなものにお金は出せないわね」正直、須賀先生に対しては、厳しく言われるもすぐに賛同してくれると甘えた思いを持っていた。「分かりました」納得して部屋を出る時抱いた残念な思いは、「何に対して」残念だったのかな?

本にサインをして頂いた時のことを思い起こしてみた。あの時も、先生は僕を心底信頼はしてくれなかったと思う。僕もそれを証明できるものはなかった。須賀先生は筋の通らない事は嫌いなのだ。優しい笑みは絶やさないのだが、率直に言って、目の奥に厳しさを感じるのだ。

実によく似た「厳しい笑み」を経験していた。連れ合いの由理くんが恐れる唯一の人、シスター・ネリア様こと村田敏子先生の笑みがそれなのだ(No.085 N0.090)。ものを成す上で「厳しさ」は必要で、その「厳しさ」を一番に向けているのはご自身たちに対してなのだ。そして「厳しさ」を包含している方たちの真の信頼を勝ち取るには、誠意を持って接するのが不可欠で時間がかかるものなのだと思い知らされ、爽やかな残念さが染みたのだ。

少しばかりの紆余曲折はあったものの、何とか卒業式当日の市谷校舎カフェでのパーティにこぎつけた。入学前のトフルゼミナールからの友人愛ちゃんの英語での司会、知り合ったばかりの好青年Lesleyの日本語での司会のもと、パーティは進む。カリー学部長先生の挨拶と、小澤征爾さんの父兄保護者代表の言葉…。会食の時間に入り、会場は笑顔とざわめきに支配される。ふとカフェの入り口に目を移すと、ざわめきと対照をなすように、静かに佇まれている須賀敦子先生の姿があった。

お顔に笑みを浮かべていらっしゃる。目の奥に、厳しさは微塵もなく、優しさの光だけを持って、由理くんと共にいた僕の方に近づいてきてくれた。「卒業、おめでとう。今から寄付金出させてもらえるかな?」ちょっと素敵すぎませんか、須賀先生。嬉しくて涙が出そうになった。話の経緯を知っていた隣に立つ由理くんも僕と同じ思いを持った。

須賀敦子先生の信頼を得た瞬間だったと信じる、信じたい。温かかったあの一万円、支払いに充てないで取っておけば良かったなあ〜。カフェでの卒業パーティは、それでも少しばかり赤字だったが、嬉しかった。僕にとっては、若き学友たちに対する四年間の少しばかりの感謝の気持ちもあった。

「人は文なり」須賀敦子先生は「厳しき文体」による「優しき感受性」を著作の中だけでなく、生き方の中で、僕に見せてくれた。

この幸運に浴した僕のすべき事は何か?

自分に、問うてみる。

1991年頃の須賀敦子先生

Introduction to Japanese Literature のシラバスなどと、

Term testの僕の答案用紙

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?