六条御息所なんかこわくない

眠っている間に生き霊となって、恋人の正妻(妊娠中)に取り憑き、呪い殺してしまうーー

ホラー映画も真っ青の嫉妬深い女性、六条御息所。

「源氏物語」に登場する数々の個性的な女性の中でも、とりわけこの人のことが、以前から怖かった。

情熱というよりも情念。愛情というより執着に心を奪われてしまったひと。

もし源氏物語の女たちの誰かに生まれ変わるとしたら、六条御息所だけは嫌だなあ。

そんなふうに、思っていた。

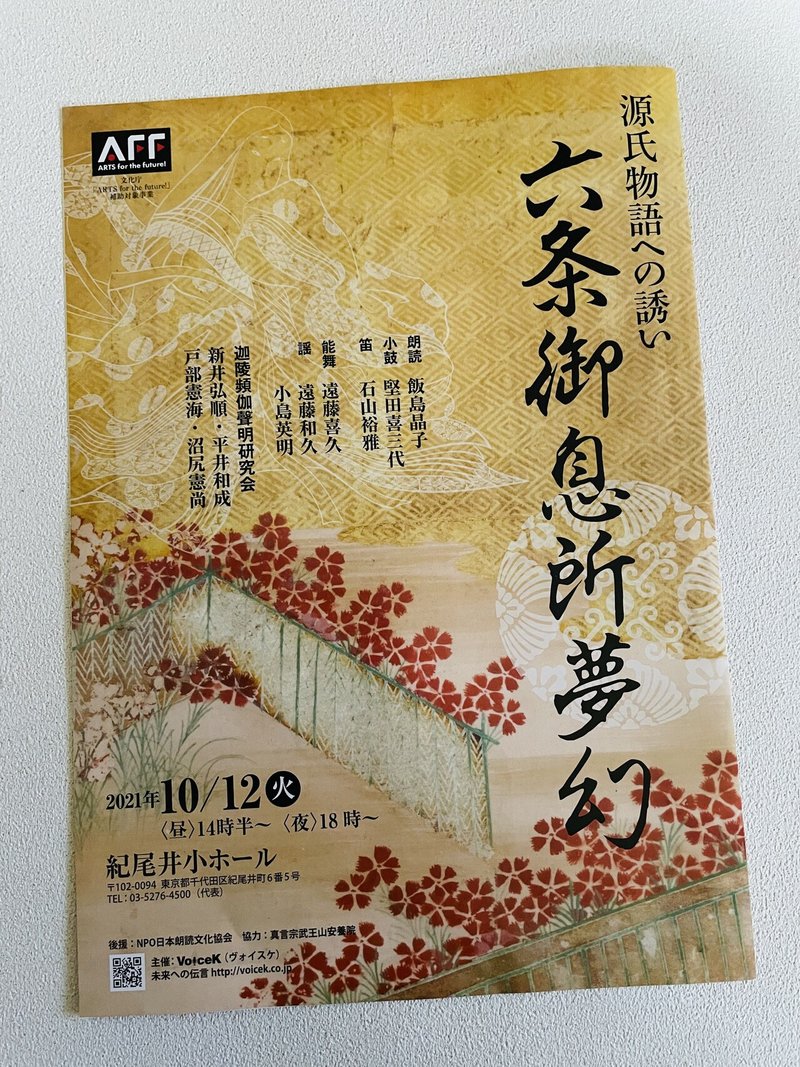

朗読者の飯島晶子さんが、源氏物語に取材し、朗読と能や声明、和楽器が融合した舞台を創るというお話を聞いた。

テーマは六条御息所だという。

どんな舞台になるのかとわくわくしながら、雨の紀尾井ホールへ出かけた。

文字を読むだけ、能の舞台を観るだけだと、古典はどうしても難しく感じられてしまう。理由は単純で、現代とは文法も、社会の仕組みも違うからだ。

でもこの舞台では、丁寧な解説があるのでとてもわかりやすい。能の動き、声明の音律、笛と小鼓の音色にいざなわれて、あたりを見回すと、いつの間にか平安時代、物語の世界に入り込んでいる。賀茂祭の華やかな喧騒。そして生き霊に取り憑かれた葵上の額に浮かぶ汗までも、眼前に立ち上がってくるようだ。

飯島さんの張りのある、凛とした朗読のお声に身を委ねると、六条御息所が味わった屈辱や悲しみ、戸惑いや光源氏に寄せる狂おしい想いが、手に取るようにリアルなものとして感じられる。

この感情なら、知っている。

ふつふつと湧き上がる想いが、井戸の底みたいに狭く苦しく暗い場所に押し込められて、どこへも行けない。そこから逃げることもままならない。手を伸ばしても届かないし、誰も気づかない。

生き霊になど、誰がなりたいものか。まして呪い殺すなんて。

現代ならば、光源氏のお尻を蹴飛ばしてさっさと次の恋を探すか、仕事に生きるかというところ。けれど源氏物語が書かれたのは、そんな選択が許される時代ではなかった。

ああ、そうか。

紫式部は、だから六条御息所を書いたんだ。

美しく、聡明で、身分が高く、生き霊になるほど人並みはずれたエネルギーを持った六条御息所。そんなスーパーエリートの彼女をもってしても、運命を変えるための方法は、ただひたすらに男性を「待つ」ことだけだった。

行く先々に数えきれないほどたくさんの恋人がいるモテ男の情などという、雲みたいにつかみどころのないものを、彼女はその情熱的すぎる手で必死につかもうとしたのだ。

そしてちょっと、いや、かなり強く握りしめすぎてしまった。

六条御息所が抱いた嫉妬心は、程度の差こそあれ、作者紫式部自身の中にも確かにあったものだろう。同じ時代を生きた貴族の女性たち、そして現代の私たちにも、きっと。

♪

舞台の上ではひとときの夢のような、悲しい野宮の夜が明けて幕が下りる。傘をさして、上智大学前の桜路をたどりながら、私は六条御息所が前ほど怖くなくなっている自分を発見した。

彼女が覗き込んだ深淵は、遠い世界の怪談ではない。千年経った今も、私たちの意識の下を、暗渠みたいに流れつづけている。水面にうつる自分の姿を垣間見てしまったとき、川に飛び込んで流されるか、一歩踏みとどまって地上にもどるか。ただ、それだけの違いなのだ。

読んでいただきありがとうございます! ほっとひと息つけるお茶のような文章を目指しています。 よかったら、またお越しくださいね。