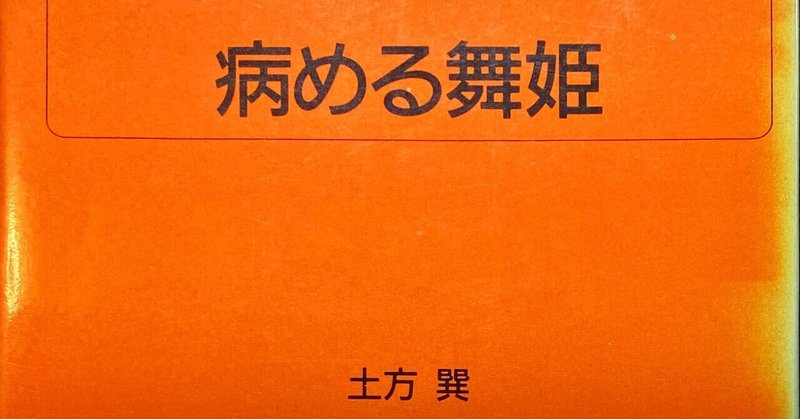

『病める舞姫』ノート

土方巽著

白水社刊

新書版のこの本は、暗黒舞踏の創始者である土方巽が、そして彼の死後は夫人の元藤燁子さんが活動の拠点としていた場所であるアスベスト館で購入した。

私のいくつか年上の友人が元藤燁子さんの活動を支援しており、私はその彼に連れられて何度か目黒にあるアスベスト館を訪ね、元藤さんから貴重なお話を聞いたり、舞台を観たりしていた。

裏の見返しに「1992年4月10日アスベスト館にて」と筆者のメモ書きがある。今から30年以上前のことだ。その元藤さんも20年ほど前にお亡くなりになった。

土方巽は1986年に亡くなっているので、彼の生の舞台を観たことはないが、映像や弟子たちの舞台は何回か観た。ひとことで言えば〝シュール〟としか表現できないような舞台であった。通常の演劇のように物語のプロットを追うように観ていても何も分からない。実はいまでも舞台を観て何か分かったかと言えば、感じたことはいくらかはあるが、それを文字で伝える自信は全くない。

『病める舞姫』のを取り上げたのはいいが、その捉え方に見当違いもあるかもしれないし、ファンから「おまえは何もわかっていない、論じる資格はない」と言われるかもしれないが、土方巽の演劇論を書いているわけではないし、あくまでこの『病める舞姫』を読んでのことしか書けないので、批判は甘んじて受ける。

昭和52年、白水社から刊行されていた演劇雑誌『新劇』に『病める舞姫』の連載が始まった。その冒頭の一節――「そうらみろや、息がなくても虫は生きているよ。あれをみろ、そげた腰のけむり虫がこっちに歩いてくる。あれはきっと何かの生まれ変わりの途中の虫であろうな」――暗黒舞踏と名付けられ、伝説となった舞台の数々を踊ってきた土方巽の表情や肢体と動きが浮かんでくる。

土方の少年時代、家には寝たり起きたりの病弱な女性(関係性は書かれていないが年の離れた姉かも知れない)がいて、家の中の暗いところでいつも唸っていた、と書いている。ちなみに土方は11人きょうだいの末っ子である。

「畳に(その女性の:筆者注)からだを魚のように離してやるような習慣は、この病弱な舞姫のレッスンから習い覚えたものと言えるだろう。彼女のからだは願いごとをしているような輪郭でできているかに眺められたが、それとてどこかで破裂して実ったもののような暗さに捉えられてしまうのだった。誰もが知らない向こう側の冥さ、この暗い甦りめいた始まりを覚えていなかっただろう。だから教わって習うなどできないようなところで。私も息をついて育っていたのである。」(新書版P13)――長々と引用したが、この箇所は土方の舞踏(土方は〝舞踊〟とも言っている)の元型になったということを告白している。

先に書いたように、土方本人の舞台を観たことはないが、弟子たちの舞台を観たときに感じた、ゆっくりとした動きと地べたに這いつくばったような一色に塗られた肢体を思い出す。

「足の裏を白い風が吹いていた。私のお腹から白い蛙や白い泥鰌の子が出てきたような気がする。どうやら梅雨時から夏場を過ごしてきた小鯰のように私はなっていた。寒そうな石やつり下がって乾いている紐のそばにも、そんな小鯰に似た私の顔が、立っていた。(以後、私のことを小鯰と記す。)この小鯰は気に喰わないことがあると、すぐにからだから脛が垂れ下がってくるのだった。小鯰のそばを風が驚いたように吹いている。」(新書版P133)

「遊びたくて遊びたくて、蒟蒻のようになって泣いている子供のまわりを、風は出鱈目に吹いていた。どっかで鍋でもひっくり返したのか、頭の皮が一度剥がされてまた蓋をしたような泣き声も聞こえてくる。少年になりたての頃の私はそんな泣き声をあっさりと聞き届け、その泣くわけも知っていたが、みな誤魔化して、それとわからないようにからだのなかで立て直して、家から持ち出した釣り竿で夜風をたたいていた。」(新書版P140)

幼い土方を取り巻く風景や状況、そして現実を超えた心象風景などすべての描写が今まで見たことも聞いたこともないようなレトリックで語られ、読むたびに私は立ち止まった。きっとこれは、土方の頭脳から出てくる言葉ではなくて、身体から出てくるものだ。

どの一節も、意味や論理を追って読んでいると、手のひらから乾いた砂がこぼれていくように言葉や文字が逃げていく。しかし論理を離れて、感じるままに読んでいると彼の少年時代の光景が見えて来る。彼が育った秋田の田舎の匂いまでが確かに感じられ、昏い、寒い、貧しい人間たちの原風景が土方を育てたのだとわかる。

この本はシュルレアリスムとしての自叙伝であり、演劇論になっている。

一度土方巽の生の舞台を観たかったといまさらながら思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?