「都市の生死とは?」(前編)

本セッションは、生死の在り方をテーマに活動されている3人に登壇いただき「都市の生死」について語っていただいています。かつてミシェル・フーコーは都市国家の支配体系が「死政治」から「生政治」へと移り変わったことを指摘しました。また現在ではそれがバイオテクノロジーによって「細胞政治」へと拡張されつつあると言われます。新しい死生観が新しい都市のかたちをつくるとしたら、わたしたちはどう変わるべきなのでしょうか。

前編となる今回では登壇者3人の自己紹介を通じて、我々の生死の扱い方の変遷とそれを受けた最新の取り組みを見ていきます。

本記事は、2019年1月に開催した『METACITY CONFERENCE 2019』の講演内容を記事化したものです。その他登壇者の講演内容はこちらから。

・TEXT BY / EDITED BY: Shin Aoyama (VOLOCITEE)

・PRESENTED BY: Makuhari Messe

*

青木:こんにちは。本日はポストヴィレッジ、都市の生死、およびポストコミュニティがテーマになっています。本セッションでは「都市の生死」について、3名の方たちとの対話を通して見ていきたいなと思ってます。関野らんさんは墓地デザインという分野で活動されていまして、いわゆる墓石だけではない非常に広い捉え方、たとえばランドスケープなども含めて活動されている方です。高橋洋介さんは21世紀美術館で活動されているキュレーターのひとりで、長谷川愛さんはバイオアーティストとして活動されています。詳しくは、それぞれの自己紹介にお任せするとして、早速、ステージに上がっていただきたいと思います。どうぞお越しください。では早速、自己紹介から始めたいなと思います。関野さん、準備はよろしいですか。

死を思う形はどのようにあればいいのか?

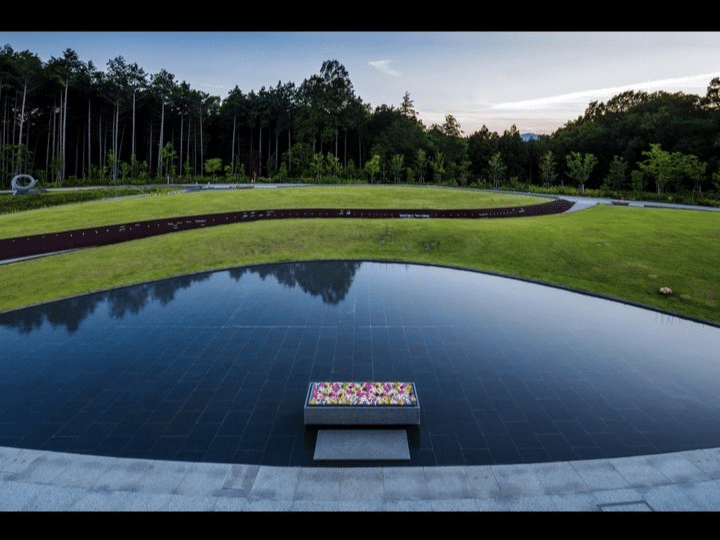

関野:はい。関野らんと申します。よろしくお願いします。ランドスケープデザイナー、建築家として活動しています。これは私が設計した空間です。何だと思いますか? ちょっとネタバレしてるんですけれども(笑)。これは実はお墓です。新しいかたちのお墓を設計しています。これは東京都八王子市にあるんですが、この芝生のエリアに遺骨が埋葬されています。今、墓石のお墓がどんどん変化して新しいかたちのお墓がたくさん出ている中で、お墓がどう在るといいのかを検討しています。

私は10年ほど前、大学院で墓地の研究をすることから、お墓と関わりを持つようになりました。それから今に至るまで、いろんな活動をしながら継続的にお墓の設計に関わらせてもらっています。きょうはその中で、死を想うかたちはどのようにあればいいのかっていう考えを、自分の設計を通してお話しします。

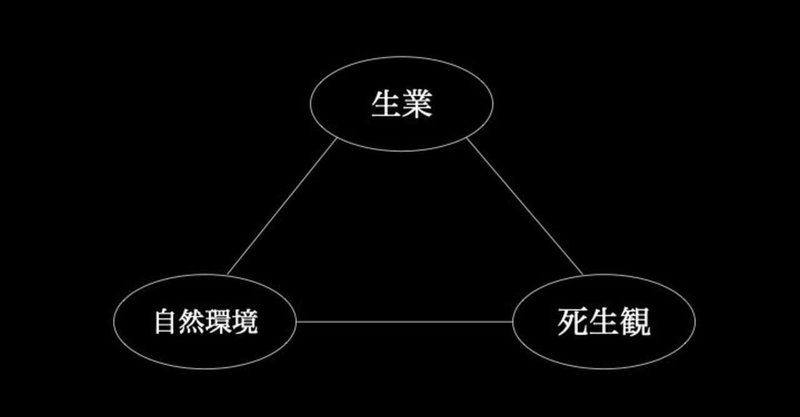

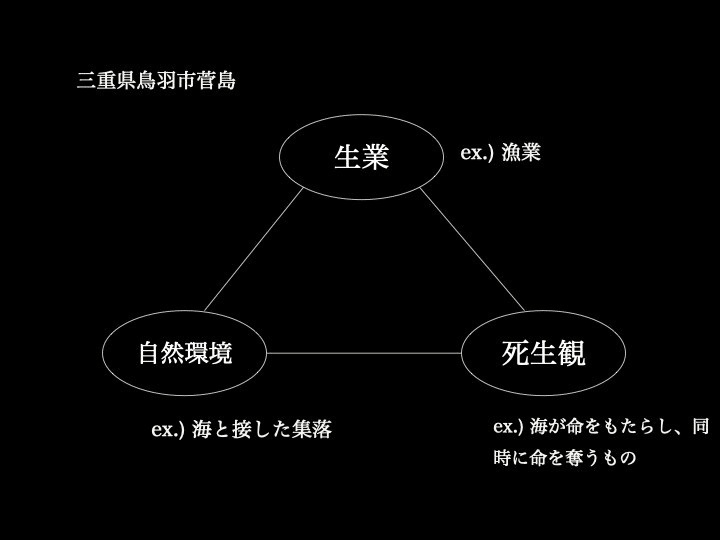

きっかけとなったのは、大学院の研究で取り上げた三重県鳥羽市の菅島のお墓です。ここは海に囲まれ、漁業を中心とした人口700人ぐらいの小さな島です。集落の外れの「三途の川」と呼ばれる小さな川の向こう側に、この写真の左側のような、ちょっとおどろおどろしいお墓があるところでした。ここでの研究を通して、お墓というのは、そこでの生業と周りの自然環境、そこから生まれる死生観、これらがリンクしてつくられるものと感じました。

ここを研究する中で、集落に住んで、漁業をして、集落のはずれの海の近くのお墓に眠るっていうのは、すごく生きている実感を感じる豊かな暮らしだなと思いました。ただこれを、現代の東京や都市部のお墓にそのまま持ち込むことはできないですよね。じゃあどのようにしたら、今のお墓のかたちにできるんだろうと考えました。

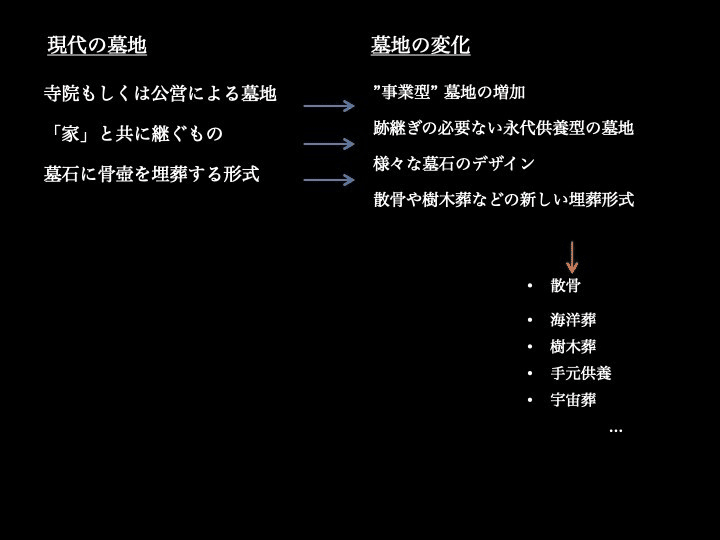

従来のお墓はいわゆる墓石型で、寺院もしくは公営による墓地の中で家とともに継いでいくものでした。墓地には骨つぼを埋葬するわけですが、今では寺院離れや永代供養のお墓が増えたりと、その前提が変わってきています。その結果お墓のかたちが変化して、散骨や、海洋葬、手元供養などの新しいかたちが増えています。

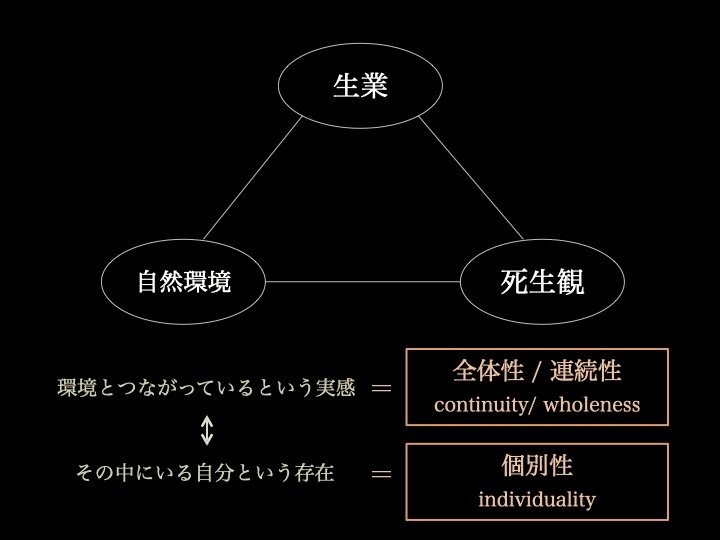

全体性と個別性

私は研究を通して、先ほどの「生業、自然環境、死生観」の3つの要素がリンクしてることが大切だと思いました。お墓は死という側面だけを切り取るものではなく、人がどう自然と向き合い生きているかを表すもので、そこから生きている実感を感じられるものだと思います。そのようなお墓を設計するために、この研究の要素を活かせないかと考えました。

菅島では、「環境とつながっている実感と、その中にいる自分の存在」を感じたことが印象的でした。つまり広い世界とその中にいる自分、全体性と個別性、その両方を感じられることが重要なんだと思います。この相反する2つの要素を感じられる空間をつくれないかと模索して、先ほどの八王子のお墓を設計しました。

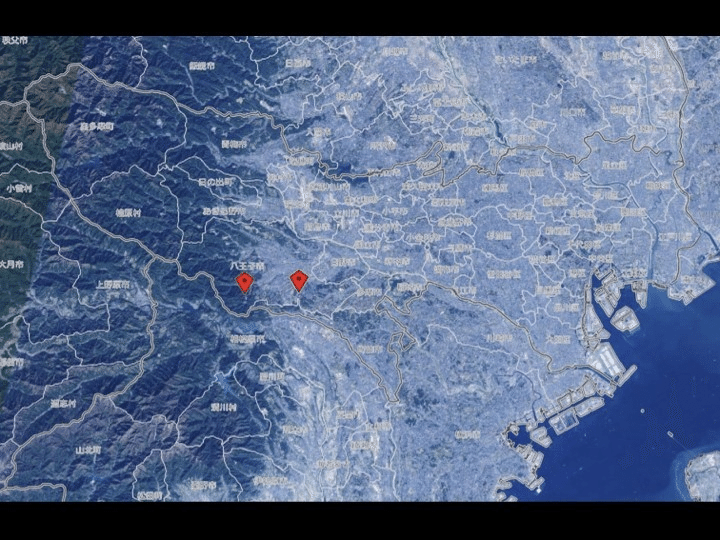

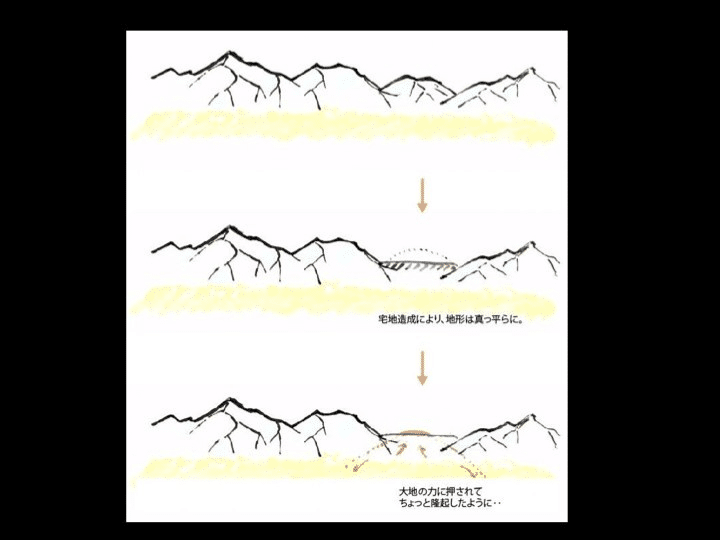

ここでは環境と自分っていう空間的なものだけじゃなく、先祖代々受け継がれてきた自分が未来につながっていくっていう、時間的なつながりも重要だと思っています。それをどのように表現したか紹介しますね。この八王子市の地図を見てください。右側の点が敷地、左側が高尾山です。敷地は高尾山からつながる多摩丘陵の一部にあるのですが、40~50年前に住宅造成によって切り取られてしまった場所です。

そこで、高尾山からの丘陵のつながりを考えて、周りの山に押し上げられてちょっと隆起したような形をイメージしてつくっていきました。

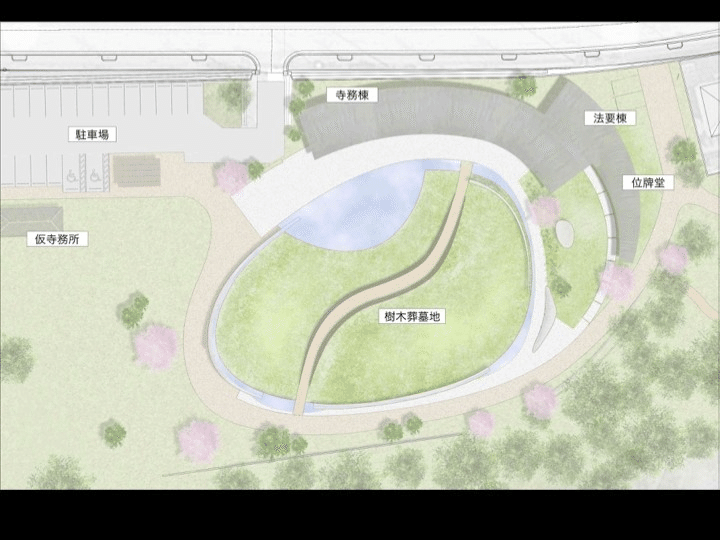

これが設計したお墓です。本当に緩やかに、ちょっと盛り上がっているような形で、遠目に見るとほとんど周りと一体化したように見えます。ただ、やはりお墓としての特別な空間である必要もあるので、周りに水を流して、上から見るとそれが緩やかに周りとの境界をつくって、中を聖なる空間にするようにと考えています。このように、周りと一体化して見えるけれども、水をまたいで入ると周りとは違う特別な埋葬空間になるよう設計しました。

お墓の芝生のエリアには3600区画ぐらいの埋葬区画があるんですが、区画を仕切るものはなく、外から見ると全部が連なって一体になって見えます。中の通路に入っていくと、亡くなった方個々人の名前が書いてあってお参りできるようになっています。一人一人の埋葬場所は、リースが置かれたほんとに小さなエリアです。埋葬時には芝生を掘った跡がありますが、それが徐々に消えて馴染んでいくので、最初は埋葬されたところだけを意識したとしても、時間と共に周囲と馴染み、そこから地球や環境に還っていったように感じてもらいたいと思って設計しました。

八王子の墓地では全体性と個別性をこのように考えて設計しましたが、これが一つの回答ではないなと思ってます。今出てきているいろんなお墓のかたちも、この個別性と全体性の境界をつくるいろんなパターンなんじゃないかと思います。

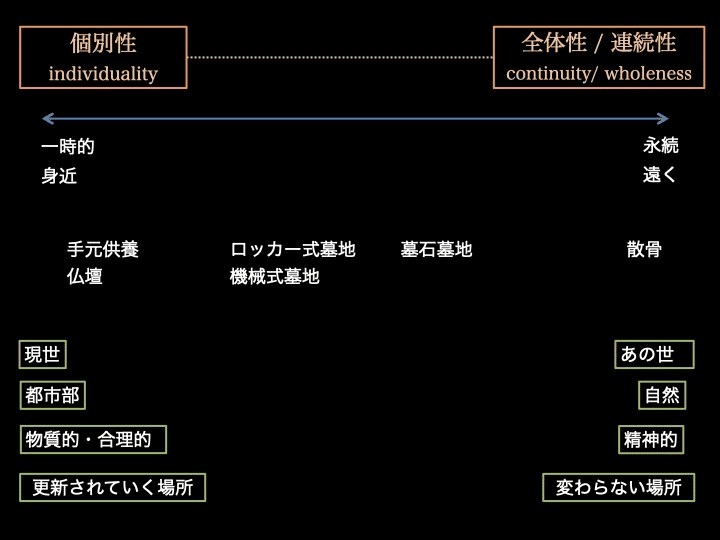

時間軸で言うと、<個別性と全体性>という関係は<一時的と永続的>あるいは<身近と遠く>とも言えます。これは<現世とあの世>、<都市部と自然環境>、<物理的・合理的な場所と精神的な場所>、<更新されていく場所と変わらない場所>、といった様々な対比としても捉えられるかと思います。そしてそのグラデーションの中に今までのいろんなお墓を配置していくことができると思います。身近な手元供養から、遠くの散骨まで、といったように。

ただ、お墓というのは、こういう風にグラデーションの中の1カ所を切り取るんじゃなくて、個別性から連続性までの流れを時間軸ととも感じられる場所になる必要があるんじゃないかと思っています。

これが今までの研究と設計を通じて今私が考えていることです。今はまた新しい墓地のプロジェクトに携わっていますが、これらの考察をより深く考え、これからも新たなお墓のかたちを模索していきたいと思っています。以上です。

青木:ありがとうございました。では、続きまして高橋さん、お願いいたします。

生命そのものが素材となり工学的にデザインされる時代

高橋:はじめまして、金沢21世紀美術館のキュレーターをしている高橋です。よろしくお願いします。金沢21世紀美術館は、鑑賞から生まれる関係性やコミュニケーションまでを意識した作品を収蔵する美術館で、現在年間250万人ぐらい来場していただいています。ここでアーティストやデザイナーとともに、展覧会を通して新しい社会の価値観とか、人間の歴史の新しい切り取り方を見せることを仕事にしています。

自己紹介も兼ねて、これまでの仕事を簡単に紹介させていただきます。昨年度は「2018年のフランケンシュタイン」という展覧会を開催しました。「バイオアート」と呼ばれる、生命を主題に、あるいは生物を素材にして作品を作る芸術が近年世界的に見られるようになってきていて、その中でも特に2010年以降の作品に焦点をあてたした展覧会です。

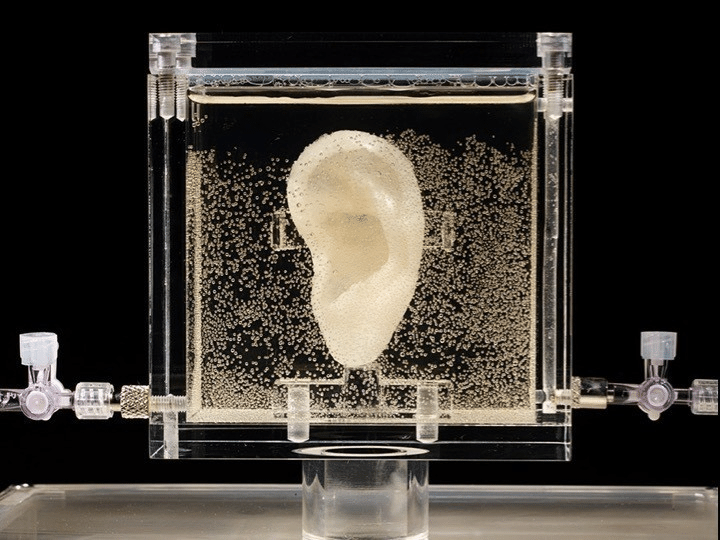

ディムット・ストレーブ《sugababe》2014-

写真の真ん中にある耳の形、何だろうなと思うかもしれないんですけど、これはゴッホの耳のレプリカなんですね。皆さんもご存じのフィンセント・ファン・ゴッホです。今から120年ぐらい前に亡くなっているんですが、その孫の孫のリーウ・ファン・ゴッホのDNAと耳の軟骨細胞を取り出し、母方の親族のミトコンドリアと合成することでゴッホと同一の遺伝情報をもったDNAをつくりだしたんです。そして、その細胞を培養して耳の形を再現した。、ドイツ出身でMITに籍を置くディムット・ストレーブってアーティストの作品ですね。

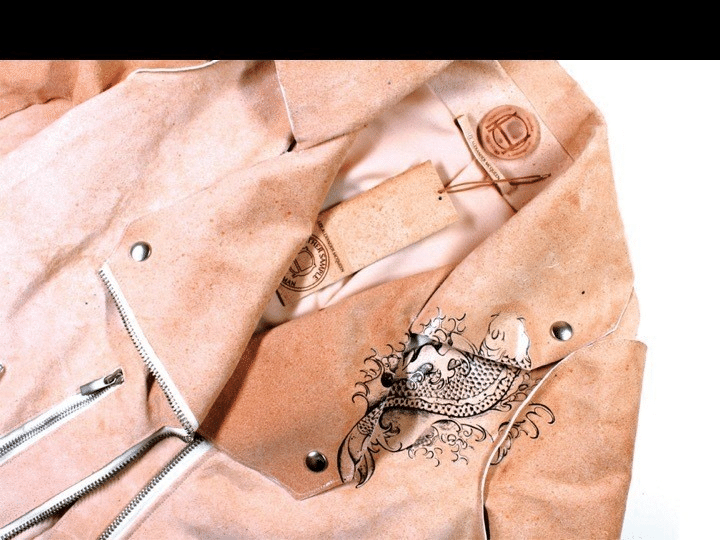

ティナ・ゴヤンク《Pure Human》2016-

これはティナ・ゴヤングっていうスロベニア出身の28歳くらいの若いデザイナーの作品で、アレキサンダー・マックイーンっていう、41歳で亡くなってしまった夭逝の天才ファッションデザイナーにまつわる作品です。マックイーンの作品には本人の髪の毛を編み込んだドレス「切り裂きジャックが忍び寄る」というのがあって、この髪からケラチノサイトというタンパク質を取り出し、iPS細胞に変えて、マックイーンの皮膚だけを再生する。そして、そのマックイーンの皮膚だけでレザージャケットを仕立てるっていうプロジェクトです。一見だたのレザージャケットにみえますが、服を愛したマックイーンがそのまま服になっちゃった、って作品なわけです。

どちらもすでに死んだ人が部分的によみがえっている。でもそれはキリストの復活のような神の奇跡としての死者の蘇生ではない。「蘇生」が全く新しい意味を持ち始めてきている。そんな現代における、新しい芸術のテーマや美学にフォーカスした展覧会でした。

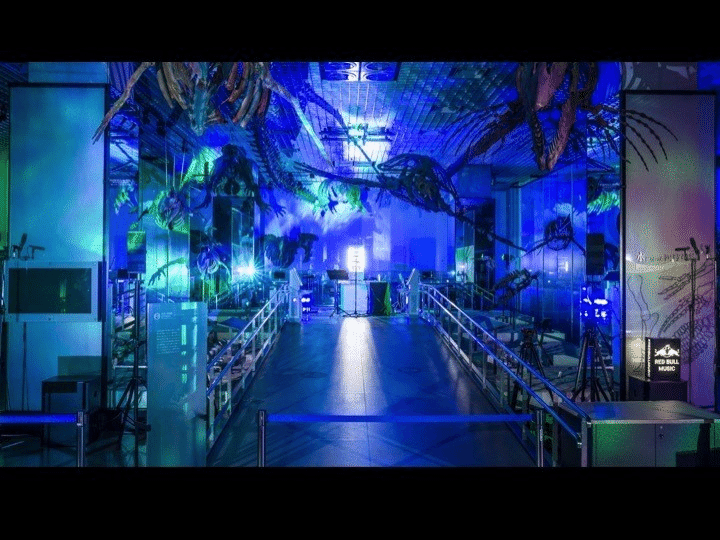

やくしまるえつこ《わたしは人類》2016(国立科学博物館での展示風景)

他には去年の10月、国立科学博物館でやくしまるえつこさんっていうポップ・ミュージシャンの作品の展示監修をやりました。これはDNAを楽譜に見立て、そこから音楽をつくって、DNAに保存するという作品で、CDとかDVDみたいにDNAをストレージとして使う技術で実装されています。人類滅亡後の音楽をテーマにした作品なので、絶滅した生物たちに囲まれながら作品を見るっていうストーリーで展示が構成されています。

「Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊」展、2015-2016(金沢21世紀美術館での展示風景)

あと、これはデビュー展覧会でもあったんですが、「Ghost in the Cell」っていう展示をやりました。初音ミクの架空のDNAを、APIアプリケーションを使ってインターネット上でWikipediaみたいに編集する。いろんなインターネットユーザーと一緒に編集したDNAを実際の人のiPS細胞の中に入れ込んで、そこから心筋だけをつくる、といったことをやっていました。

このように、生命そのものが素材となり、工学的にデザインされる、あるいは概念から生命がつくられる時代になってきているんですね。そういう時代に、われわれの生とか死はどう変わっていくのかっていう話が、今日の主題かなと思います。ここまでの話は多分、愛さんとつながってくるかと思いますが、これからの話はらんさんとつながってくるところだと思ってます。

DeathLAB──死を都市の中心に取り戻そう──

僕は今、金沢21世紀美術館で、「DeathLAB:死を民主化せよ」っていう展覧会をやっています。DeathLABはコロンビア大学の中に2013年に設立された、学際的な研究所です。彼らは、カーラ・マリア・ロススタインっていう女性の建築家を軸に、地球環境工学、民俗学、社会学、都市政治学、生物学、デザイナー、エンジニアに至るいろんなジャンルのメンバー28人が集まって、都市におけるさまざまな死の課題を研究しているチームです。彼らの総体を日本で初めて紹介するための展覧会を開きました。

DeathLAB《星座の広場》2014

©LATENT Productions and Columbia GSAPP DeathLAB

これは彼らの代表作の『星座の広場』で、ニューヨークとブルックリンの間にあるマンハッタン橋のたもとに、数千の光るお墓をぶら下げる。それによって、墓地でありながら交通のインフラや広場としても機能する施設を提案するものです。蛍のように光ってる1個1個のお墓のユニットにはメタン菌を中心とした無数のバクテリアが住んでいて、そこに死体を入れるとゆっくり1年かけて、骨まで残さず分解されていく。この分解されていく過程で生じる熱やガスをエネルギーとして、光が生み出される。一言でいえば、「死を光に変えている」んです。ここには「おじいちゃんが星になったね」みたいな詩的でメルヘンなストーリーと、死体を電池として都市に電力を供給する唯物論的なインフラの話が同居しているわけです。

大切なのは、彼らはただ過激な提案をしてるわけではないということです。例えば、ニューヨークでは年間5万人、1日144人亡くなってる。日本だと、年間130万人が亡くなっていて、そのうち3万人は孤独死しているというデータがある。そんな、自分を看取ったり墓の面倒を見たりしてくれる人がいない中では、墓地という不動産を持つ必要があるのかとか、宗教を信じてないのになんで仏教とかキリスト教の形式で葬式をあげなきゃいけないんだとかって疑問が出てきます。あるいは、東京とか千葉は、ワーストを争うほど墓地や火葬場が少なくて問題になっています。火葬場で焼くまでに1週間以上待って、お墓に入るまで何年待ちとかはよく知られている話ですよね。ニューヨークでも、この50年墓地が新しくつくられておらず、これからは他のさまざまなところで問題化していくはずです。日本でも、2030年ぐらいまでには年間約160万人、1日4,000人以上の死が訪れる。一方で、生まれる人は年間大体80万人ぐらい。倍以上の人が死ぬような社会になっていくと国立社会保障・人口問題研究所は予測しています。そう遠くないうちに、もっともっと死が身近な社会が訪れるわけです。

その死と、われわれはどう向き合うのかを、DeathLABは真摯に考えているんです。その結果、例えば墓地のスペースを減らすには土葬からの移行はもちろん、火葬でも足りないだろうと。さらに東京では、コインロッカー型やマンション型とかやってるけど、全世界の人々を火葬するとなったら今度は環境問題とぶつかる。5,600万人を火葬すると、とんでもないCO2が出て、地球温暖化が進んでしまう。そこで、バクテリアで骨まで残さず分解して土に返し、そのときに生じるエネルギーを使ってエネルギー問題の解決もしてしまおうっていうような具体的な提案として、ああいうものが生まれてきているんです。

中世フランスの歴史学者のフィリップ・アリエスは、死を4つに分類していて、現代の死を「タブー視された死」と言ったんですよね。われわれの都市を巡る死の状況、われわれがいま日常的に見ている、病院に行って、余命宣告されて、心電図測られて、「今お亡くなりになりました」みたいな科学が死の瞬間を決定する光景は、20世紀以降、特に第2次世界大戦後に普及した死の在り方なんです。死が幸せな生活やスムーズで効率的な日常を邪魔するものとして、病院や郊外の霊園に隔離されていったのは極めて最近のことであって、それ以前の社会っていうのはすごく死に対してフレンドリーだった。さっき、らんさんが見せてくれた民家の中にあったお墓みたいに、死と日常っていうのは寄り添うものだったんです。他にも日本だったら、お盆のように、夏になったら死んだ人たちが帰ってきて一緒にご飯食べて踊るみたいなものが、近代以前の死の在り方だった。けれど、死っていうものがだんだん怖いものとされて、死者がどんどんどん都市から遠ざけられて、忘れ去られた存在として郊外に葬り去られていってる。それが現代の「死のタブー」であると。

それに対して、もう一度死をあたたかいものとして都市の中心に取り戻そうっていうのが、DeathLABのやっていることなんですね。つまり、環境問題とか、土地の不足とか、無宗教とか、さまざまな都市における問題にもう一度向き合って、見直して、それに見合う死を、われわれは再発明するときにきてるんではないか。この問いを投げて終わらせていただきます。ありがとうございました。

青木:ありがとうございました。では最後に長谷川愛さん、お願いします。

神様がいても自分を救ってくれなかったらどうする

長谷川:どうも、長谷川愛です。よろしくお願いします。皆さんの流れで自己紹介しますと、私、現代美術家をしていると言っているんですが、今は東大で研究員もやっております。今回は今まであんまり見せなかった「死ネタ」の作品を見せようかなと思っています。

具体的には学生時代に制作していた、点描アニメを3DCGアニメーションでつくる、っていう作品を2つ紹介します。私、親が宗教系の人なんですが、自分自身は宗教ってやっぱり信じられないって思ってて。だから1つめのアニメーションは、実際に神様がいても自分を救ってくれなかったらどうするんだっていう、だいぶ意地悪なテーマでつくりました。

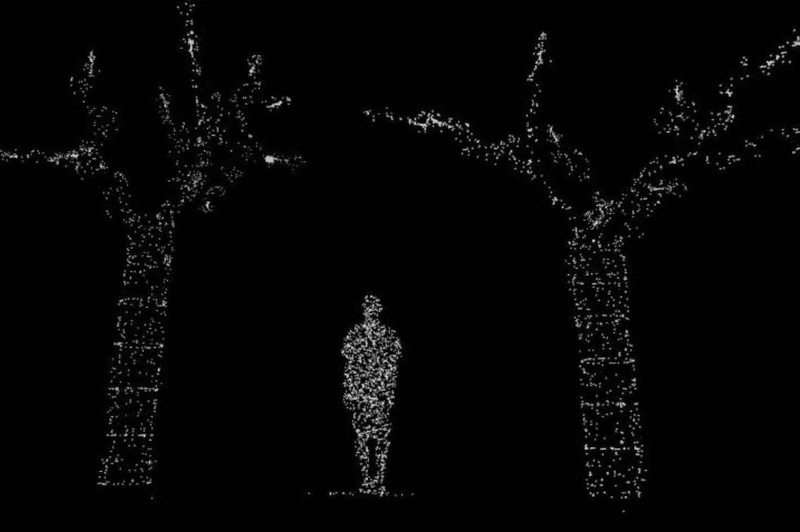

2つめの作品ですが、当時私の同級生が21歳の若さでがんで亡くなったんです。焼却され遺骨になった彼を見ても全然、生前の彼と結び付かないというか、これは一体何なんだって気持ちになって。でも私は宗教というものを否定してしまった人間なので、友人の死に対する痛みをを優しくケアしてくれる、グリーフケアをしてくれるフィクション、もしくはファンタジーとなるストーリーが何もなくて。そのときに、じゃあ自分のための死をケアするストーリーを作ろうって思ったんです。焼却であれなんであれ、絶対に身体というものは分解されていって自然のところに帰っていくと思います。科学には世界が分子みたいな小さい点群でつくられているイメージがありますが、そのイメージと解釈を借りて彼は分解されたあと全てに遍在していくんじゃないか、という私のための「死に対するファンタジー」をつくりました。

その後イギリスに行って、大型のパブリックアート系をやってました。これはHaque Design+Researchという建築系のリサーチのところで一緒にコンセプトから作った作品で、海辺で海水を扇形に噴出してそこにプロジェクションをするっていうものです。タイトルが『Primal Source』っていって、原始の海みたいなテーマでつくりました。観客の声や周囲の音を虹色の帯に変換するシステムで、イメージとしては魚のような精子のようなクリーチャーが声から発生するというものです。

これも似たシリーズで、ヨーク・ミンスターというイギリスの古い聖堂でやりました。そもそも教会って神様と人間をつなぐ対話の場所であるんですが、ここは観光名所になっていて入場料を取るんですね。じゃあ貧者はどうするのかって思って。外からプロジェクションで魂の叫びを神様の領域の入り口に向かって投影する。さっきの作品のように、人の叫びをパーティクルシステムに置き換えて、雨が壁を伝い落ちる逆のように、神に対する魂の叫びを壁にそって、窓とかは迂回しながら天に昇らせる、みたいなことをやっていました。ある意味このパーティクルは涙ともいえます。

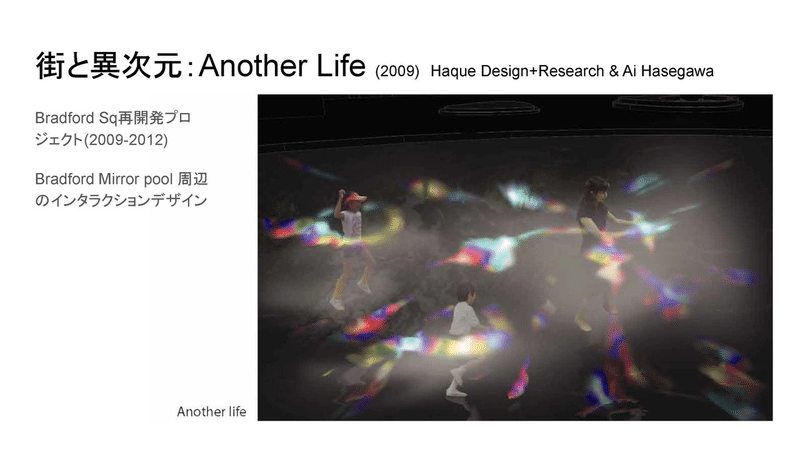

これは、『Another Life』といって、イギリスのとあるスクエアの再開発に関するプロジェクトです。既にLEDとか、カメラシステムとか、噴水システムがあって、そこでどういうデータを使って、どういうインタラクション、体験をつくるかを考えました。このときは公園と異界を結ぶ穴みたいなものがつくりたくって、変な生き物や霊、もしくは守護霊みたいなもの、都市伝説みたいなものを感じられる空間を目指していました。

私たちは何を望みたいのか?

でも、このプロジェクトの途中でここを辞め、RCAに行って『I Wanna Deliver a Dolphin...』という作品を作りました。そもそも子どもを生んでいいのかっていうジレンマが来たときに、さあ私はどうしましょうって思って。いろいろな葛藤の末に、海の生物が好きってところから、マウイイルカという世界最小のイルカを産もうと。マウイイルカは絶滅の危機にさらされていて50体ぐらいしか成体がいない、それにおなかにも入りそうだし、哺乳類なのでいいんじゃないかと思いまして。この作品はSFですけど、合成生物学や遺伝子編集といったテクノロジーがやって来たときに私たちは何を望みたいのか、その最果てが見てみたくてこのプロジェクトをやっていました。

これは『Shared baby』といって、どうやって多数の親で子どもをつくって、生んで、育てるかを考えた作品です。体外配偶子形成というテクノロジーを使うと3人以上の親を持つ子どもができるといわれていて、その時一体どんな家族関係ができるのか、どんなプロダクトが生まれるのかを考えました。例えば「全員の親と手をつなぎたい」という欲望がありうるとしたら、5人が子どもの腕をつかめるような服が必要かもしれない。他にも父の日に3人の父親が一番の座を争うケンカの図とか。こういったアイディアを使ってワークショップをして、実際どういうふうになるかを考えてもらおうとしました。

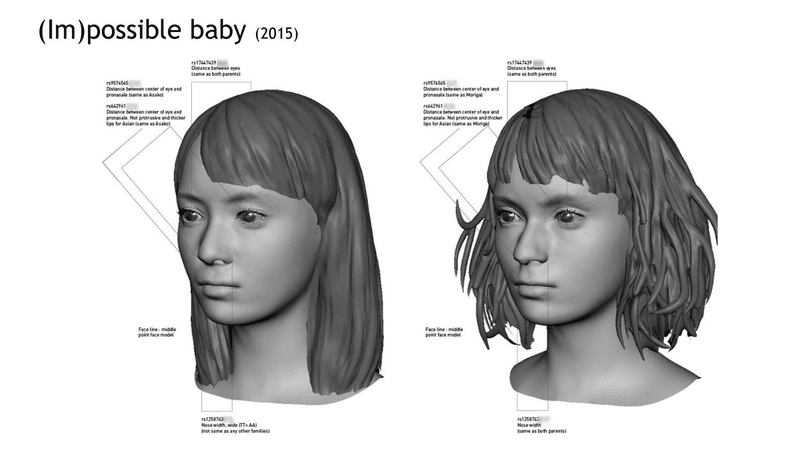

これは『(Im)possible Baby』って作品です。同性間で子どもをつくるテクノロジーができたときに、その是非を誰がどう決めるのかを考えたくて、実在する女性のカップルに遺伝情報を提供してもらい、子どもたちの遺伝データをランダムに合成するWebアプリみたいなのを作りました。この時使った遺伝子検査キット「23andme」では4つぐらいしか見られなかったし、リサーチがない分野も多いので、どうしてもフィクションは混ざってしまうんですが。

そこからどういった家族だんらんの図があり得るのかを彼女たちにCGで見せてみて、最終的にお渡しするまでをNHKさんと一緒にドキュメンタリーにしました。ここからいろんなコメントを頂いて議論を煽っていく展示をしていました。

最後に最新作なんですけど、これは『ALT-BIAS GUN』というプロジェクトです。日本では銃はあまりなじみがないですが、アメリカに滞在してると「銃を持った人が学内をうろついてるぞ」とかいうメールが来たりするんです。あとやっぱりアジア人差別を感じるなと。もし人種や性別によって、殺されやすい/にくいとかが変わるんであれば、今、顔認識の技術がすごい高まっているので、機械学習で今まで撃たれてきた過去の人たちの顔を集めて、そこから撃たれやすい顔っていうのを抽出できないかと考えました。そういう人たちがカメラの前に来たときに、3秒くらい引き金を止めてあげるっていうのは、倫理的に、社会的にありなんだろうかっていうのを考えるプロジェクトをやっています。

青木:ありがとうございました。

*

NEXT:後編はこちらから

登壇者プロフィール

関野らん|RAN SEKINO

墓地デザイナー、建築家。

東京大学工学部社会基盤学科、同大学院修士課程にて、建築家 内藤廣に師事し土木と建築を学ぶ。川添善行・都市・建築設計研究所勤務を経て、2011年SRAN DESIGN設立。大学院在籍時より、従来の墓地の研究とともに、新しい埋葬形式を探求した墓地の設計に携わり、現在まで多様な墓地の設計を行う。主な作品「風の丘樹木葬墓地」(東京都八王子市)、「樹木葬墓地 桜の里」(東京都町田市)など。

人間の生と死について常に向き合い、分野を超えてランドスケープから建築、インテリアまで幅広くデザインし、100年後までつながる人の生きる場所を模索している。

高橋洋介|YOSUKE TAKAHASHI

1985年東京都出身。金沢21世紀美術館キュレーター。東京藝術大学大学院美術研究科修了。専門はポストヒューマンの美学および超人間中心主義研究。

近年の主な企画に、「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」(2020、金沢21世紀美術館)、「ヒストポリス:絶滅と再生」(2020、GYRE)、「DeathLAB: 死を民主化せよ」(2018-2019、金沢21世紀美術館)、「2018年のフランケンシュタイン:バイオアートにみる芸術と社会と科学のいま」(2018、GYRE)など。

共著に「未来と芸術:AI、ロボット、都市、生命——人は明日どう生きるのか」(森美術館編、美術出版社、2019)、「SPECULATIONS 人間中心主義のデザインをこえて 」(川崎和也編著、BNN新社、2019)など。

主な講演に「超人間中心主義のルネサンス」(東京大学、2015)など。

長谷川愛|AI HASEGAWA

アーティスト。バイオアートやスペキュラティブ・デザイン、デザイン・フィクション等の手法によって、生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表している。 IAMAS卒業後渡英。2012年英国Royal College of ArtにてMA修士取得。2014年から2016年秋までMIT Media Labにて研究員、MS修士取得。2017年から2020年3月まで東京大学 特任研究員。2019年秋から早稲田大学非常勤講師。上海当代艺术馆、森美術館、イスラエルホロンデザインミュージアム、ミラノトリエンナーレ、アルスエレクトロニカ等、国内外で多数展示。著書に「20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業 」(BNN新社)など。

青木 竜太|RYUTA AOKI

コンセプトデザイナー・社会彫刻家。ヴォロシティ株式会社 代表取締役社長、株式会社オルタナティヴ・マシン 共同創業者、株式会社無茶苦茶 共同創業者。その他「Art Hack Day」、「The TEA-ROOM」、「ALIFE Lab.」、「METACITY」などの共同設立者兼ディレクターも兼任。主にアートサイエンス分野でプロジェクトや展覧会のプロデュース、アート作品の制作を行う。価値創造を支える目に見えない構造の設計を得意とする。

Twitter | Instagram | Web

皆様の応援でMETACITYは支えられています。いただいたサポートは、記事制作に使わせていただきます。本当にありがとうございます!