ピントが合っていくように。

写真を撮るようになって、身に染みてわかったことがある。それは、「同じ瞬間は二度と訪れない」ということ。どんなに撮るのがうまくても、カメラの性能が良くても。一度過去へと動き出したその瞬間は、もう二度と切りとれないし戻らないんだ。

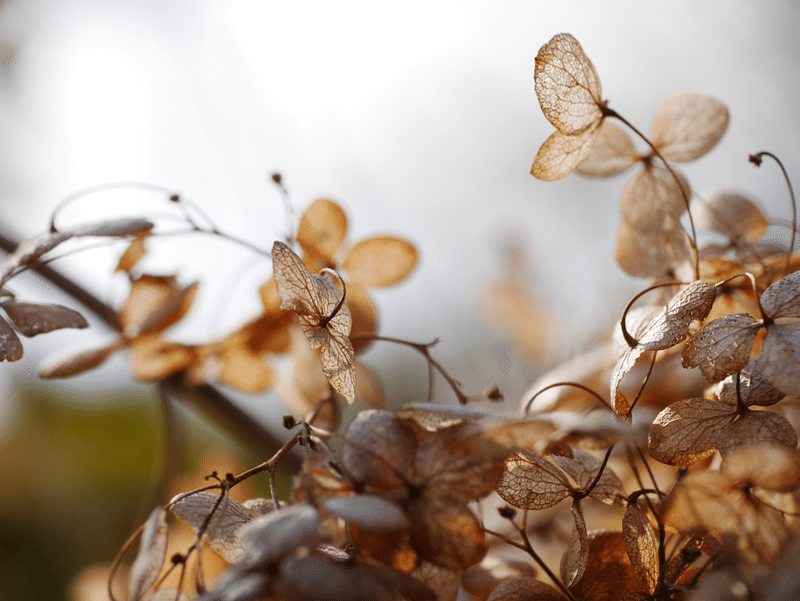

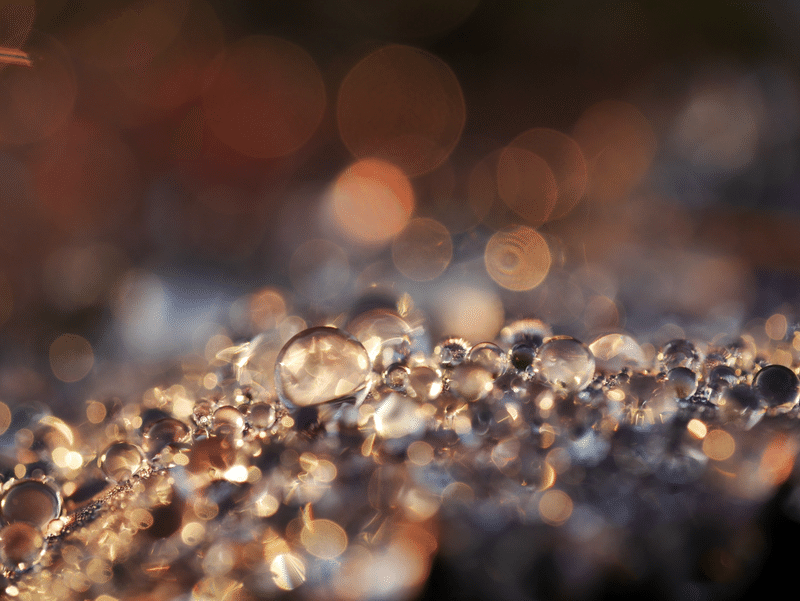

これまで、たくさんの写真を撮ってきた。そのほとんどが、マクロレンズをつかった花やしずくの写真。花は、その場から動くことはない。それでも、一瞬の光や風の流れ、それひとつで写るものはまったくちがう。シャッターを切るとき「お願い、キレイに写って!」といつも祈るような気持ちで撮ってはいるけれど、その願いはほとんどの場合聞き入れられることはなくて。撮ったものを見返しては肩を落として、とぼとぼと家路につくことだって全然珍しくない。この7年ほどのカメラ人生の中で、撮れた瞬間おもわずガッツポーズが出るような写真に出会えたことを数えるのには、指は5本もいらないような気がする。

撮れば撮るほど、わからなくなってくる。どうすればキレイに切りとることができるか。そして、湧いてくる。「どうすればキレイに切りとることができるか」、その疑問すらも、限られた時間を生きている血の通った生命を前に、ただただ尊大で傲慢で、ひどく対象を見下したようなものなのではないかという不安が(そしておそらくは、それは正しい)。

生命はただ美しくて、ただ生きていて。頼まれたわけでもない、どうやってキレイに切りとってやろうかと。どうやら存在がちいさいのはぼくの方だったと、年に一度あるかどうかのガッツポーズもむなしくて。いったいぼくは何をやっているのだろうと、諦めまじりのため息とともに、その場に立ち尽くしてしまうことがある。そもそもの出発点が間違っていたのではないかと、これまでやってきたことそのすべてをも、否定したくなることがある。

ただ、それでも。ゆっくりゆっくりピントが合っていくように、大切なことが像を結んできたような気もしている。

それは、「見る」ことと、「心象を交えて伝える」こと。

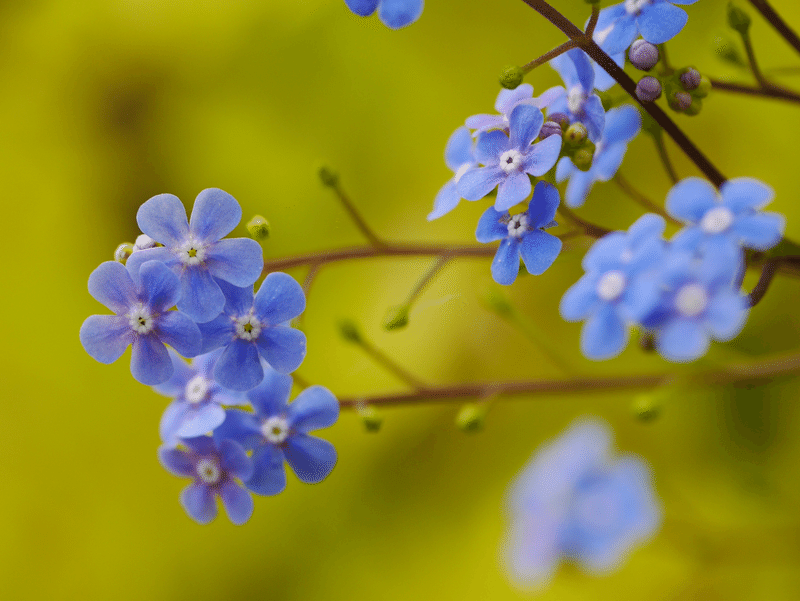

この目で、ファインダーを通して。対象が、それが何であるのかを、ただ「見る」こと。そして、その対象のどこに美しさを感じるのか、温度を、生命を感じるのか。どこに、表情を読みとることができるのか。覗きこんで見上げて見下ろして、ぐるり後ろに回って。感じたこと、読みとったこと、堂々と恐れずに、その「心象を交えて伝える」こと。

それはたとえば花であって、おそらくはコスモスで。柔らかなピンク色のうすい花びらに秋の穏やかな太陽の光を反射させて、ただそこに生命として存在している。ひょろりと頼りないその身体はつよい風に翻弄されるように揺れまどうけれど、ただよく見れば、それは風をいなしてやり過ごしているだけのこと。風が収まれば姿勢をまっすぐに、また顔を上げて光と戯れる。それを、何度でも何度でも繰りかえす。儚くも、力づよく。

それはたとえばしずくであって、生い茂る雑草のちいさな葉の上に降り立ったとして(その雑草もまた、生命で)。瑞々しく透きとおるその身体いっぱいに、低い位置から朝陽を受けて。ほどなくその熱により吹きつける風によりその生命を終えるまで、その散らす光はまばゆいばかり。またときには鏡のように、表面に映るぼくの姿は影であり、深くに映る景色は反転していて、あたかもそれは触れればさいご吸い込まれてしまう、そんな異世界への入り口のようで。

ちいさな世界の営みを輝きを、拡げて「見る」こと。ただひたすらに観察し、見えたものを切りとること。そしてそれを、ぼくにはこう見えた、と、「心象を交えて伝えること」。キレイに切りとること、それが自体が目的ではない。あるがままを、見えたままを切りとって、そこにほのかな色を添えること。おそらくはこれが、何より大切なことなのではないかと。

ただひたすらに観察したもの、二度と訪れることのないその瞬間を、切りとること。それを、伝えること。きっとそれらは写真を撮ることのみならず、人との関わりの中で普遍的に必要なことでもあるのだとおもう。こうして文章を書く、話をする、これもきっと、あるがまま見えたままに、自分の色を添えて伝えるということだ。

キレイに撮りたい。うまく伝えたい。それは、はじめに目指すことではなかった。

ぼくはそれを、たいそうな時間をかけて知った。

でもだからこそ重く大切に、これをこころに刻めるのだと受けとめている。

そんなことを考えながら、ぼくは今日も相棒であるカメラとともに歩く。仕事だろうとオフだろうと、それはもう何年も変わらない。そしてきっとこれからも、ぼくは彼と一緒だ。あるがまま見えたままに、自分の色を添えて伝える。その手助けをしてくれるのは、彼しかいないと知っているから。

いただいたサポートは、ほかの方へのサポートやここで表現できることのためにつかわせていただきます。感謝と敬意の善き循環が、ぼくの目標です。