国際刑事裁判所がプーチン大統領に対し逮捕状発布:法的根拠と今後に関する覚書

はじめに

2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵略から、今日で1年と22日が経過した。ロシアによる攻撃はいまだやむことがなく、特にバフムト市をめぐる戦闘においてウクライナ軍の劣勢と包囲の可能性が連日報道されている。

そんな中、国際刑事裁判所(International Criminal Court, ICC)は今日、ウクライナでの事態においてロシア大統領ウラジーミル・プーチン(Vladimir Vladimirovich Putin)とロシア大統領全権代表(子どもの権利担当)(Commissioner for Children's Rights in the Office of the President of the Russian Federation)であるマリア・アレクセエーヴナ・リヴォワ=ベロワ(Maria Alekseyevna Lvova-Belova)に対し逮捕状を発布したと明らかにした。

この逮捕状は、ウクライナにおける事態において初めての逮捕状であると同時に、ICCがどのような審理を行ったのか、また今後日本を含む国際社会、とりわけローマ規程締約国がどのように行動すべきかについて具体的な指針を示す出来事であるといえる。

私は卒業論文でICCを扱い、わずかではあるがICCの行動について知識を有する。そこで、今回は私の備忘録も兼ねて、今回の逮捕状について法的観点から検討を少し加えてみたい。

ローマ規程とプーチンの「罪」

この章では、そもそもICCとは何か、またその根拠法であるローマ規程とは何かについて概観する。

ICCについて

ICCは、2002年から業務を開始した世界初の「恒久的な国際的刑事裁判所」のことである。わざわざ「恒久的な」と付けたのは、アドホックな形で設立された「国際的刑事裁判所」が存在したからに他ならない。ナチス関係者を裁いたニュルンベルク法廷、日本の戦争犯罪人を裁いた極東国際軍事法廷のほかに、近年では国連安全保障理事会(安保理)決議により設立された旧ユーゴスラビア国際刑事法廷(ICTY)、ルワンダ国際刑事法廷(ICTR)などがあった。

とりわけ1990年代に設立されたICTYとICTRにより、アドホックな形でなく恒久的なものとして国際刑事法廷を作るべきだとの動きが国際的な高まりを見せた。様々な議論が展開され、時に鋭く対立したものの、1998年7月17日、イタリア・ローマの世界食糧機関(WFO)本部で開かれた全権外交会議により「国際刑事裁判所に関するローマ規程」が採択され、ICCが設立されたのである。「ローマ規程」の効力が発生したのは60番目の批准書が国連事務総長に寄託された2002年7月1日なので、ICCが動き始めたのは2002年からである。

さて、少し先行したがICCがどのような権限を持ち、どのような犯罪を管轄するかは上記「ローマ規程」が第一義的に規定する。ICCが管轄するのは「国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪」(第5条1項)である集団殺害犯罪(ジェノサイド)、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略犯罪の4つである。今回の逮捕状で取り上げられたのは、3番目の「戦争犯罪」であった。

戦争犯罪

国際法上、戦争犯罪は比較的古くから「犯罪」として認められてきた。ジェノサイドと人道に対する罪はニュルンベルク法廷(1946年)、侵略犯罪はローマ規程(1998年)で違法化されたものであるが、何らかの形で戦争に規則が取り込まれ、規則違反を罰する国際条約は1907年の「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」およびその附属書である「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」がある。変化としては、上記「条約」が違反の場合国内法に基づいて締約国が軍隊構成員たる違反者を罰するという建付けをとっており(第3条)、国際法廷が直接、条約規定を根拠に個人を裁き罰するという仕組みではなかったものが、ニュルンベルク法廷の実行とその後の「ニュルンベルク諸原則の定式化」決議(RES/A/95(I))で「国際法上の犯罪として処罰することができる」として改められた、というものである。

ローマ規程は戦争犯罪を大きく3つのカテゴリに分けているが、今回の逮捕状は第8条2項(a)と(b)、すなわち「1948年8月12日のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為、すなわち、関連するジュネーヴ諸条約に基づいて保護される人または財産に対して行われる…行為」と「確立された国際法の枠組みにおいて国際的な武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反…の行為」に分類されるものである。これはいわゆるジュネーヴ4条約(1948年)と第1追加議定書(1975年)に掲げられる禁止された行為に対する違反を規定するものである。つまり、当該事案を見る際はジュネーヴ諸条約においてどのような書き方がされているかを見ることでより理解が深まるので、後にそれらも確認する。

さて、今回の逮捕状で問題となったのは子どもの「不法な違法、移送」(第8条2項(a) (vii))と子どもを「占領国が、…その占領地域の住民の全部若しくは一部を当該占領地域の内において若しくはその外に追放し若しくは移送すること」(同(b) (viii))であった。検察官によれば、プーチンは正犯(25条3項(a))および上官責任を果たさなかったこと(28条(b))により、マリア・アレクセエーヴナは正犯として個人の刑事責任を有すると主張されている。審理を行った予審裁判部II(Pre-Trial Chamber II)は、「当該被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足る合理的な理由が存在する」(58条1項(a))として、逮捕状を出すに至ったとされる。

なおプレスリリースには記載がなかったが、第58条1項の要件は被疑者の確保等(b)の要件も満たさなければならないところ、予審部はこの要件が充足されていると判断したことになろう。

「子ども」が強調された意義

本逮捕状では、とりわけ「子ども」が不法に移送されたことをもって犯罪の根拠としている。そこで、まず「不法な移送」とは何を意味するのか、そして「子ども」が強調された意義について検討してみたい。

まず、「不法な移送」についてである。ジュネーヴ第4条約(文民条約)第49条1項は、次のように規定している。

被保護者を占領地域から占領国の領域に又は占領されていると占領されていないとを問わず他の国の領域に、個人的もしくは集団的に強制移送し、又は追放することは、その理由のいかんを問わず、禁止する。

ここで、「被保護者」とはまず、「紛争又は占領の場合において、いかなる時であると、また、いかなる形であるとを問わず、紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争当事国又は占領国の国民でないもの」(4条1項)をいう。

ここで、個人として紛争当事国の領域内でその安全に対して有害な活動を行った明白な嫌疑がある者、占領地域においてスパイ、サボタージュ、占領国の安全に有害な活動を行った明白な嫌疑がある者は、文民条約における一部の権利を失う。ただし、「被保護者」のステータスまでも失うとまでは規定されていないので、結局占領地域において有害な活動を行ったとしても第49条1項における保護は必ず享受するといってよいだろう。

ところで、本件においてはとりわけ「子どもの不法な移送」がピックアップされている。これはどのような意味を持つのだろうか。立命館大学の越智萌准教授は自身のTwitterで、「容疑を子どもの連れ去りに限定することで迅速な発布を優先したと思われる」ほか、本件に関して大統領の証人という公式な物証や、ウクライナ侵略後に成立したロシアの国内法において占領地域におけるウクライナ人の子どもがロシア人と養子縁組をしたりロシア国籍取得の手続きを加速させていることも物証として確実であることが理由であるとしている。

https://twitter.com/ochimegumi/status/1636950398102822912?s=20

プーチン大統領の関与なくして、こうした動きが存在するはずがないというのも、予審部が逮捕状発布に踏み切った理由と考えられる。

ただ、私個人の見解としては、紛争地における子供の権利に関する優先順位が極めて高くなっていることも理由にあると考えている。というのも、3月の時点で大人を含む大規模な強制移送の主張がウクライナを含む複数の機関から提示されていたからである。

極めてフラットに考えれば、ローマ規程において「不法な移送」について子どもをとりわけ大きく扱う理由は強くない。しかしにもかかわらず、検察官が子どもの強制移送として罪状を構成したのは、これまでにまして子どもの権利を重視する意識が高くなっているという表れであろう。

ロシアによるウクライナ侵略のゆくえ:国際裁判か、政治的解決か

前章では、ICCによる逮捕状がどのようなものであるかについて概観した。本章では、ICCによる国際刑事裁判も含めて、今回の戦争がどのような結末を迎えうるのかについて検討しておきたい。というのは、戦争(内戦含む)が国際裁判を伴って終結するのはごく最近のトレンドであり、また裁判なく終結することも現在においてさえよくあることだからである。

国際刑事裁判:ICCか、有志か

ICCは権威ある国際刑事法廷であるが、その権限についていくつか明記しておきたい。

まずは裁判所そのものの権限である。ICCの裁判過程は、以下の3プロセスに大別される。

①:事件の管轄権(jurisdiction)と受理許容性(admissibility)、犯罪事実の確認を行い、裁判所によって審理可能かどうかを判定する予審裁判部

②:事件の実質を審理する第一審裁判部(Trial Chamber)

③:裁判部の判決についての上訴を審理する上訴裁判部(Appeals Chamber)

現在は事件(case)が明らかになっていないため、①の前段階にある。しかし、ここで問題になるのは、被疑者をハーグまで引致することができるかどうかである。プーチン大統領が(かつてのバシール・元スーダン大統領のように)捕まらなかったならば、裁判所は何ができるのだろうか。欠席で裁判が可能なのだろうか。

結論から言えば、できない。というのは、まず規程第60条の最初の手続(initial proceedings)」は被疑者が出頭することを想定しているので、プーチン大統領がハーグに出頭しない限り事件は決して進むことはない。事実、ICCにペンディングされている事件の多くは被疑者が出頭せず、審理が進んでいないものが多いため、今回の事案も同様の状態に陥る可能性が極めて高いといえる。

また、万が一プーチン大統領を引致することに成功したとしても、重要な犯罪である「侵略犯罪」をICCが訴追することは不可能である。規程第15条の2の5項によれば、「裁判所は、本規定の締約国でない国に関しては、当該国の国民により又はその領域で犯された侵略犯罪に対して管轄権を行使できない」からである。また、第15条の3では安保理の付託による侵略犯罪に対する管轄権行使の規定があるが、ロシアの拒否権が必ず行使されるであろうことを踏まえれば、非現実的だ。

それであれば、ICCに頼らず国際的な刑事裁判を実施することはできないのだろうか。現在、EU加盟国を含む有志諸国が進めているのが、侵略犯罪を審理する国際法廷の設置である。EUがとりわけ積極的に主導しているこの案は、侵略以降浮かんでは沈みを繰り返している感がある。実際に裁判所を設立できるのか、できたとしてその裁判所が国際的な正統性を確保できるのかは全く未知数である。

ただし、ここで強調したいことは、実際にプーチン大統領が法廷に引き出されなかったとしても、それで一切意味がないとまでは言えないということである。ICCの力は、単に裁判を行う以上の権限を持つ。

ICCの持つ「正統性」

国内社会では、法を犯した人間は警察によって逮捕され、裁判所で審理され、有罪であればその罪に応じた罰を受ける。しかしそれは、個人の上に立つリヴァイアサン的な国家権力がなければならない。他方で190以上の国家が併存する国際社会では、国内社会における国家権力のような権力は存在しない。これが国際関係論の基本的な概念である「アナーキー」だ。

そうであるならば、国際法を破っても罪を問われないことは当然ということになる。だが、それは罪が全く消えてしまうことを意味しない。国家が自発的に「それを守る」と宣言したならば、その国家は(たとえどれほど強制力がなかろうと)守る義務を負うのである。

ローマ規程は、締約国が裁判所の行為を支援する義務を規定している。特に重要なのは第89条であり、そこでは第1項で「締約国は、この部の規定及び自国の国内法の手続に従って逮捕及び引渡しの請求に応ずる」としており、締約国の義務として逮捕と引渡しが規定されている。逆に言えば、裁判所から逮捕の請求が来ているにもかかわらず当該締約国が逮捕と引渡しを行わない場合、国際義務違反となるのである。締約国が裁判所からの請求に従わない場合、裁判所がその違反について認定を行い、締約国会議(Assembly of States Parties)にその問題を付託することができる(第87条7項)。

バシール事件ではこの点が争われた。当時スーダン大統領だったバシールはダルフール地方における虐殺の容疑で逮捕状が出されていたものの、アフリカ・中東諸国へ外遊を続け、締約国であったコンゴ民主共和国やチャド、ケニア、ヨルダンが逮捕をしなかったという事案があった。予審裁判部はコンゴ民主共和国の義務違反について、スーダンが裁判所と協力しなければならないとした安保理決議を引いて、国連憲章第103条に基づく義務と組み合わせることで非締約国の現職国家元首が持つ裁判権免除を否定している。

また、2019年のヨルダンによる義務違反に対する上訴裁判部決定では、「国際裁判所に対して慣習国際法上国家元首の免除の存在を支持する国家実行も法的信念もない。反対に、そのような免除が国際裁判所の管轄権に対する障害として国際法上認められたことは一度もない」とまで述べている。

https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/05-01/09-397-0

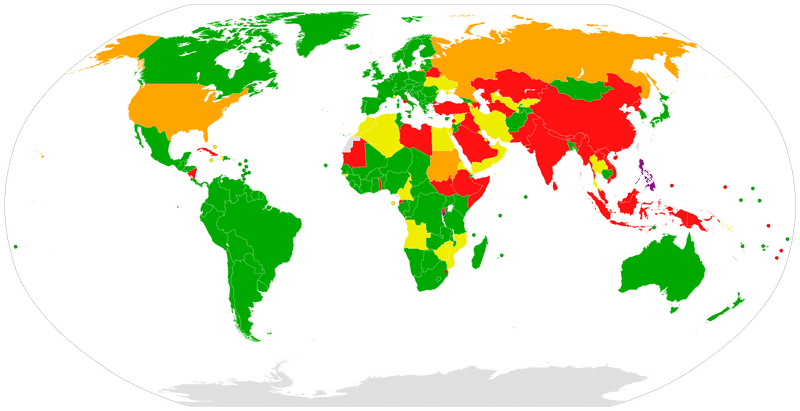

このように、締約国は義務に違反してまでプーチンら逮捕状に名前がある個人を逮捕しないでいる場合、外交的な圧力を受けることを覚悟しなくてはならないのである。ちなみに2023年3月18日現在、ローマ規程の締約国は123か国に上る。

上記の地図を見てもわかる通り、逮捕状が出された時点で相当数の国へのアクセスが制限されることが見て取れる。実はロシアと関係が深いとされるハンガリーやマリ、ブルキナファソ、中央アフリカ共和国も締約国なので、プーチン大統領はそれらの国への直接的なアクセスを大きく制限されたことになる。無論、バシール事件の時とは状況が異なるので相当数の国が逮捕・引渡しをしない可能性があるものの、それでもそういった国はICCの正当性に対して正当化をするコストを負わざるを得なくなるだろう。

おわりに

ICCは今現在のウクライナ情勢において、HIMARSや155ミリ榴弾砲よりは無力かもしれないが、国際的に見ればロシアの権威を大きく損なわしめるだろう。そしてこの事案について締約国がどのように行動するかということは、起こりうる台湾危機について中華人民共和国首脳部をICCで裁こうとする際の試金石になるかもしれない。

日本はICCの最大のパートナーである。アメリカが近い将来にICCに加盟する見込みが薄い以上、日本は資金面だけでなく人的にもICCを支え、より強い組織にしていく大きな責任を負っているといえよう。今後もこの件に関して注視していきたい。

参考資料

以下はロシアによるウクライナ侵略を国際法的側面から見るのに故喜納ウェブサイトです。

根岸陽太・二杉健斗・平野実晴「ロシア・ウクライナ紛争(2022年)国際法情報ページ」as of 2023/03/18 17:00

越智萌「ロシア・ウクライナ紛争下での中核犯罪」『刑事法から世界を見る』

濱本正太郎「ウクライナ問題国際法関連情報」

EJIL: Talk!は、刑事法だけでなく様々な国際法から本侵略をみています。

追記(2023年3月20日):現職の国家元首をICCで裁くうえでの課題

今日、京都大学法科大学院長の酒井啓旦教授が自身のTwitterで、ICCの制度に関して一般国際法の観点から整理をされていたので、これに派生する点を記しておくことにする。

今回のICCの制度に関する論点を一般国際法の観点から整理すると、4層構造で理解が可能。まず、①ロシアはICC規程に未批准。国際法では、主権国家が国際裁判制度に従う条件は何よりもその同意が必要ということ。通常はICC規程への批准という形式で国家はその制度を遵守することを表明する。

— 酒井啓亘(Hironobu Sakai) (@UtBeneVivas) March 20, 2023

この第4層の説明において、国家元首の裁判権からの免除について示されている通り、この論点は現在進行形の問題である。かつてはピノチェト事件で、強行規範たる拷問には免除が適用されないことを英国貴族院司法委員会(Judicial Committee of the Privy Council)が示しているが、その解釈は現在でも論争の的だ。また、本事件の前提がICCにおける状況とは大きく異なるので、すぐにピノチェト事件の法理をICCの行為に適用するのは無理がある。また、ベルギー逮捕状事件本案判決(Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422)では、外務大臣が公的資格で行動しているときに行われた犯罪を理由としてベルギーの国内裁判所が逮捕状を出したことは国際法に違反するとした。ただし、ICJは例外として、国際裁判所による裁判の時は免除が否定されていると述べている。ここで挙げられていたのは、ICTY、ICTR、ICCであった。

ICCはなぜ現職の国家元首も裁判することができるのかといえば、それはローマ規程第27条1項で「この規定は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく適用する。特に、元首、政府の長、政府若しくは議会の一員、選出された代表又は政府職員としての公的資格は、如何なる場合にも個人をこの規定に基づく刑事責任から免れさせるものではなく、また、それ自体が減刑のための理由を構成するものではない」(強調は筆者による)と規定しているからである。ICTYとICTRの両規程にも同様の規定がある(例えば、ICTY規程第7条2項)。

しかしながら、ICTYおよびICTRとICCの相違は、前者が国連安保理決議の授権を受け、したがって国連憲章第25条と第103条に基づき他の国際義務に対する優位性を持っているのに対し、ICCでは必ずしもそのような状況が自明ではないことにある。ローマ規程が多数国間条約であり、よって「合意は第三者を害しも益しもしない」(条約法条約第34条)ので、規程の非締約国は義務を明示的に受諾しない限りICCの管轄権も協力請求も受け入れる国際法上の義務はない。

「ICCの持つ「正統性」」の節で書いたように、バシール事件の状況と今回の逮捕状に関する問題は前提が一部異なっている。安保理決議による後ろ盾がない中でプーチン大統領およびマリア・アレクセエーヴナ氏を、一般国際法上認められた公的資格に基づく免除を否定して、締約国が逮捕するにはバシール事件より踏み込んだ国際法解釈が必要になるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?