チョン・ヤギョンなんて知らない 「第三回」

8

社葬が終わって、仙石さんは杉本さんに昼食に誘われた。店を選んだのも杉本さんだった。この周辺のことは仙石さんよりも杉本さんの方が詳しかったから。二人が入ったのは居酒屋だった。昼は、近所の勤め人向けに定食を出している。杉本さんは、南教授の自宅を訪れた時に、他のゼミ仲間らと何度かここに来た事があるという。南教授みずから手料理を振る舞うこともあったが、いつもいつもごちそうになってばかりもいられなかったのだそうだ。「杉本さんのおすすめの店というので、てっきりイタリアンとかフレンチの店かと思っていたら、これはまあ粋な小料理屋さんですね。こういう店が好みなんですか?」と仙石さんがたずねたら「南先生ご夫妻がご贔屓の店だったんですよ。女将さんのつくる酒の肴もとってもおいしいんです。昼は閉まっていることもあるんですけど、今日はラッキーでした。」と返事がかえってきた。「杉本さんはお酒もいける口なんですか?」「南先生ほどの酒豪じゃないけど、日本酒もワインもビールもなんでも好きですね。京都での学生時代も、ゼミ仲間でよく飲み会をしていました。でも、ゼミの仲間うちでは、私なんか酒には弱い方だったんですよ。」

料理が出てきた。仙石さんは焼き魚、杉本さんはお造りの定食。どちらも、家庭料理の雰囲気だった。でも、味噌汁は高級割烹料理店のような味だった。きっと出汁がいいんだろう。そう仙石さんがカウンターの向こうの女将さんに言うと、女将さんはにこりとした。料理を味わってから、少し中断していた会話を、仙石さんが再びつないだ。さすがに女将さんは客の話に割って入るようなことはしない。すっと二人から離れた。「そのゼミのお仲間たち、きょうはどなたも来られなかったんですね。」「ええ、東京に就職している人もいるし、関西にいる人も、仕事が忙しかったり、子育て中だったりで、結局、今日は私が代表で来たんですけど、いつか日を決めて、皆で南先生を励ます会をやろうと企画しているんです。」「ということは、南くんの奥さん、いや南教授は、皆さん方学生からの信望が厚かったんですね。実は、さっきの南夫人の最後の喪主挨拶を聞いていて、その話の内容にはとても感動したんですが、それと同時に大学の教壇での姿をついつい想像してしまいましてね。どんな先生なんだろうって。まさか、南教授は教壇でも和服ってわけじゃないでしょうね。世の中には、そういう大学教授もいるらしいけど。」「まさか。大学では南先生は洋装ですよ。歌舞伎や文楽を観られる時はしゃきっとした着物姿ですけれどね。先生は何を着られても似合う方ですけど、ファッションセンスもよくて、ああいうのはパリジェンヌ風っていうんでしょうか。着こなしが上手なんですよね。そんなに多くないアイテムをいろいろに組み合わせて。ほんとうにオシャレ。でも、仙石部長、南先生の挨拶の時、じっと先生の方を見つめていましたね。きょうの喪服姿の先生は本当に綺麗でしたからね。」と、からかうように言った。仙石さんは、食べ物を喉に詰まらせそうになった。「えっ、何をいきなり言いだすんですか。そんなんじゃありませんよ。ぼくは南夫人の挨拶の内容に感心してただけなんですよ。」そんな仙石さんの慌てた様子を見て、杉本さんは更にいたずらっぽく笑った。

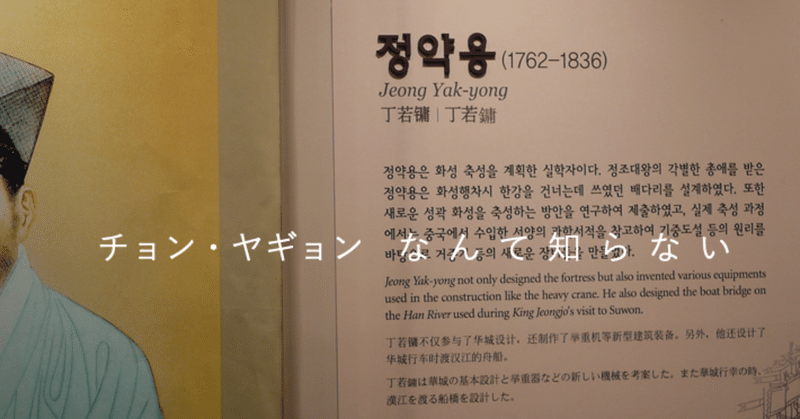

「ごめんなさい。ちょっとからかってしまいました。でも、南先生は年下の女の私から見ても本当に魅力的ですから、今日参列していた男性のほとんどは南先生に注目していたんじゃないかと想像したんですよ。別に仙石部長のことを意地悪く観察していたわけじゃありません。それはそうと、さきほどのパリジェンヌの話で思い出したんですけど、亡くなられた南さんは大学では仏文科だったんでしょ。仏文科を出てもフランス語ができない人は大勢いるけど、南さんは本当におできになったようで、シムノンを原書で読んでいるって先生に聞いたことがあります。たしか卒業論文はサン・テクジュベリだった。仙石部長は、仏文科じゃなかったんですよね。」話題が南夫人のことから逸れて、仙石さんはちょっとほっとして答えた。「ぼくは東洋史学科でした。文学部で人気があったのは仏文科や英文科ですけど、女性が多くて、ぼくはほとんど男性ばかりの東洋史を選びました。そんな理由で専攻を決めるのはどうかとおもうけど。それに、東洋史というと、普通は中国の歴史や文化を研究するところなんだけど、ぼくはへそ曲がりなもんで、朝鮮の歴史を勉強したんですよ。」話のながれで何気なく発したこの言葉が、その後の二人の関係を変えることになるとは、その時の仙石さんは知るよしもなかった。

9

南さんの社葬から一週間ほどたった後の土曜日、仙石さんと杉本さんは初めてデートした。誘ったのは今度も杉本さんの方だった。仙石さんが誘うことは考えられなかった。元々小心なうえに、役所の管理職として、いわゆる「セクハラ」や「パワハラ」には人一倍敏感にならざるをえない立場だった仙石さんは、日頃部下の女性を昼食に誘うことも遠慮していたくらいなのだから。待ち合わせに指定された場所は、県庁所在地にある喫茶店だった。偶然だが、県庁に勤めていた独身時代の乃里子さんと、若き日の仙石さんがデートした事のある店だった。その店を選んだのはS市だと市役所の人に会う可能性があるからかな、話をするだけなら隠れてこそこそ会う必要はないのだがと、杉本さんから待ち合わせ場所を聞いた仙石さんの妄想がいろいろと膨らんだのは仕方がなかった。それにしても便利になったものだ。仙石さんの若い頃はデートするのも大変だった。まず、親と同居している女性の家に電話してデートの約束を交わすのが大変だったし、デートの当日も約束通りちゃんと会えるかどうか不安だった。今では携帯電話というものがある。仙石さんはまだガラケーと呼ばれる古い携帯のままだが、最近ではスマートフォンというもっと便利なものが若い人たちに普及しているらしい。それだと地図を検索できるので道に迷うことがないという。もうすぐ還暦だというのに、仙石さんは子供のようにスキップしそうなくらいにワクワクしながら約束の店に向かった。奥さんの乃里子さんには、大学時代の友人との飲み会だと嘘をついた。自分は妻に嘘をついて、これから自分の娘ほどの年齢の女性とデートするんだ。そんな罪悪感と冒険心が入り交じったような気分が、仙石さんを更にうきうきさせた。

かなり早く着きそうだったので駅で時間を調整してから、待ち合わせ時間の5分ほど前に喫茶店に入った。杉本さんは既に来ていて、仙石さんの姿をみつけると笑顔で手を振ってくれた。それだけで仙石さんは幸福になった。喪服姿の杉本さんも魅力的だったが、今日の薄いベージュのブラウス姿も清楚な美しさだった。杉本さんのほとんど化粧気がない顔が仙石さんには眩しく感じられて、視線を一瞬しか合わせられなかった。「ごめんなさい。わざわざお呼びだてして。仙石部長、いえ仙石さんにはご迷惑だったんじゃありませんか。」先日別れる際に、これからは役所の外で会う時には仙石部長じゃなく、仙石さんと呼んで欲しいと伝えてあった。仙石さんと呼ばれて、仙石さんは初めて赤ん坊だった娘の里香さんにパパと呼ばれた頃の喜びを思い出した。「いやいや、迷惑なんてありませんよ。今日は家内も友人と出かけるので、本来なら家で一人留守番しているところでしたから。今日は、久しぶりに大学時代の友人たちと同窓会だと言って出てきました。」「あら、そんな嘘までつかせて申し訳ありません。なんだか男女の密会みたいですね。そんなんじゃないのに。」「いや、もちろんそんな事はありませんよ。杉本さんがあやまることは何もない。」ちょっとあわてた仙石さんは、「でも密会なんて、杉本さんは古めかしい言葉を使いますね。大学で国文学を専攻されたせいでしょうかね。」と、あわてて話題をそらそうとした。杉本さんはそれには笑ってこたえなかった。

とりあえず珈琲を注文して、まず先日の葬式の日の話になった。今回会う事になったのも、あの日の別れ際に杉本さんが仙石さんに、もっと話を聞きたいと言ったことがきっかけだった。役所の外でお会いすることはできますかと尋ねられて、仙石さんはいつでもどうぞと了承した。仙石さんは、杉本さんが聞きたいのはたぶん死んだ南さんのことだろうと思った。やっぱり杉本さんは南くんのことが好きだったんだ。だから南くんと幾ばくかの交流のあった自分の話を聞きたいのだ。そう考えて、あの葬式の日からこの日まで、仙石さんは南さんと自分との間にあった過去の出来事を何度も思い出しては反芻することになった。とうとう夢にまで見るようになった。それは決して愉快なことではなかった。そうしているうちに仙石さんの妄想はふくらみ、杉本さんと南さんとの不倫関係という当初の小さな疑念はいまや確信にまで成長した。女子大生と大学の恩師の旦那さんとの禁断の恋。そうだ、そうに違いない。そんなふうに仙石さんの妄想が膨らむに至ったのには理由があった。それは大学時代のある出来事にまで遡る。仙石さんにとっては忘れられない苦い記憶だった。

10

南さんと仙石さんは、同じ大学の同じ学部を同じ年に卒業した。でも仙石さんは東洋史学科で南さんは仏文学科の学生だった。年齢は一年浪人して入学した南さんがひとつ年長だった。つまり、仙石さんは現役で合格した。そんな二人が知り合ったのは、仙石さんと同じ東洋史専攻だった男が、南さんたちのグループの一員だったからである。その男は荒川という姓で、奈良の猿沢の池の近くにある旅館の息子だった。宦官に関する分厚い卒業論文を書き、その後、母校の大学院に進み、さらに京大の大学院で博士号をとって母校の教授になった。仙石さんが東洋史の研究者の道を諦めたのは、同じゼミに荒川さんがいたからである。学術研究に関してはとても荒川さんには敵わないと思った。というのは仙石さんの後年の説明であって、当時仙石さんが研究者の道を本気でめざしていたのかどうかはすこぶる怪しいのだが。それはともかく、この荒川さんや南さんたちのグループは、一人を除いてみんな文学部の同学年生ではあるのだが、それぞれ違う学科に所属していた。仙石さんは彼らがどういう関係なのかよく知らなかった。ただ、みんな一浪以上で、現役で大学に入った仙石さんよりも年長なのだけが共通していた。予備校で知り合ったのかもしれない。東大の入試が中止になった年に受験したという話は荒川さんから何度も聞いた事がある。雪の日に機動隊に守られて入試を受けたそうだ。でも、荒川さんが京大の入試に落第したのは、東大の入試中止のせいではなくて英語が嫌いで数学が苦手だったからだ。その証拠に、一浪してからも荒川さんは京大をまた落ちた。そして仕方なく仙石さんの大学にやってきた。これは大学時代の酒の席で荒川さんから仙石さんが直に聞いた話である。英語を「毛唐の言葉」と言った。これじゃダメだ。南さんについては事情は知らなかった。荒川さんは、予備校で知り合った友達との付き合いが面白くなって受験勉強がおろそかになったとも言っていたから、やっぱり、荒川さんと南さんは予備校で知り合ったのかもしれない。そして結局は、どちらも志望の国立大学を落ちて、同じ私大に進学した。たぶん、南さんや荒川さんらのグループはそうして結成されたのだろう。だから、仙石さんは、東洋史学科に進んでから荒川さんに頼まれて、彼らがやっている読書会に出席して李氏朝鮮の歴史について話したことがあるのだが、いまひとつこのグループの人たちにはなじめない気がした。麻雀のメンバーが足りない時などには頼まれて参加したことはあるけれど、普段はなんとなく距離をおいていた。北杜夫と辻邦生のファンだという南さんの影響なのか、彼らは旧制高校のバンカラ生活に憧れていて、酒を飲むと寮歌などを大声で歌う。このグループの人たちは、現役でこの大学に入った自分のような学生を内心バカにしているんじゃないかと仙石さんは疑った。ようするに、大学時代の仙石さんは南さんとそんなに親しい間柄ではなかった。そんな状況のもとに、その出来事がおこった。

仙石さんが入学した私大の文学部は、女子学生が半分以上をしめる女性上位の学部だった。でも、その男女分布には偏りがあって、東洋史のゼミには女子学生が二人しかいなかった。男子は仙石さんや荒川さんら六人いた。その女子学生の一人に、大垣さんという女性がいた。特に美人だというのではないが、小柄で目が大きくて色白で、とにかく明るくよく笑う女の子だった。外見は女子大生というより女子高生に見えた。女性ではなく女の子という感じ。でも中身は違っていた。とても頭の良い女性だった。性格はちょっと男っぽくて、もう一人の女子学生と一緒にいるよりも男子学生と一緒にいることの方が多かった。もう一人の女子学生もそれなりに美人だったのだが、彼女には大学を卒業したらすぐに結婚するという婚約者が既にいたこともあって、男子学生の人気は大垣さんに集中した。ゼミの指導教授までが彼女に夢中になった。といって危うい男女の関係になったというわけではない。子供のいない教授夫妻が彼女を自分の娘のように可愛がるようになったというだけである。奥さん公認だった。そういうわけで、ゼミの他の男子学生たちも、彼女に変な虫がつかないように保護するような姿勢をとるようになった。つまり、私たちは妹を守る兄たちのようになったのである。しかしながら、それは他のゼミや他学部の男子学生に対する気持ちの持ち方であって、ゼミの内部においては、彼女のボーイフレンドの地位をめぐって静かな戦いがあったことは言うまでもない。

驚いたことに、仙石さんがその勝者になりかけた。少なくとも、仙石さんは一時そう確信した。すでに書いたように、仙石さんは雪国だと言ってもよいくらいの気候風土を持つ県北部で生まれ育ち、子供の頃からスキーが得意だった。同じゼミの仲間になってほぼ一年が経ったある冬の日、ゼミで二泊のスキー合宿をしたことがある。場所は、仙石さんの実家からさほど遠くない民宿だった。教授も一晩だけ参加して、実に楽しい時を過ごしたが、当然ながら、そこでは仙石さんが主役だった。スキー初心者の学生も多かったので、仙石さんがコーチ役を務めた。合宿を終えて、みんなが帰り支度をしている時、 大垣さんが突然、もう一日スキーをして帰ると言いだした。せっかくだから、もっとスキーが上手になりたいし、仙石さんにコーチしてもらって、夜も仙石さんの実家に泊めてもらうと。その直前にいきなり相談された仙石さんは、断ることもできずに、あいまいに頷いただけだったのに、すっかりそうなってしまったのである。というわけで、大垣さんは、仙石さんの実家に泊まることになった。仙石さんが実家に泊まっていくことは、今回の合宿が決まった時から決まっていたけれど、女子学生と一緒だとは思わなかった仙石さんの両親は、その連絡を受けて驚いたけれど、なにしろ大垣さんは人当たりが良いことでは無類だったから、両親はすぐに大垣さんに好意を抱いて歓待してくれた。まず風呂をすすめ、その後、一緒に夕食を食べながら、大学生活などについて大いに話がはずんだ。夜、かつて仙石さんの兄が暮らしていた部屋が空いていたので、大垣さんはそこに泊まることになった。仙石さんは、隣の部屋に大垣さんが寝ていると思うと、スキーで疲れているはずなのに、深夜になっても、なかなか寝付けなかった。そんな時、仙石さんの部屋のドアを開けて、大垣さんが入ってきたのである。風呂上がりの石鹸の匂いを残した大垣さんは、そのまま仙石さんのベッドの蒲団の中に潜り込んできた。

「やっぱり思ったとおり。わたし、仙石くんの石油ストーブを横取りしてしまったみたいね。この部屋にはこんな小さい電気ストーブしかないじゃない。スキーコーチのお礼に、わたしが仙石くんを暖めてあげる。」 大垣さんは。そうささやいた。仙石さんはあまりに驚いて何も言えず、身体中が硬直したようになった。中でも一番硬直したのは、あの部分である。仙石さんは勢いよく勃起した。大垣さんの手が仙石さんのパンツの中に入ってきて、その勃起した陽根をにぎった。仙石さんは、思わずその手を払いのけた。このままでは射精すると思ったからである。蒲団を汚してしまう。でも、そのことを大垣さんには言えなかった。大垣さんは、入って来た時と同じように、いきなり蒲団から出て、仙石さんの部屋から出て行ってしまった。

翌日は夕方までスキーをする予定だったが、もうそんな雰囲気ではなかった。朝食後、仙石さんが家の車で大垣さんを近くの駅まで送って行くことになった。スキー板やブーツは後から仙石さんが運送便で送ることにしたので、大垣さんの荷物はわずかだった。仙石さんはなんとなく気まずくて、車中では昨夜の出来事について何も言わなかった。大垣さんも無言だった。駅に着いて車から降り、仙石さんから荷物を受け取る時に、大垣さんが口にしたのは「仙石くん、夏目漱石の『三四郎』って、読んだことある?」だった。「漱石は『坊ちゃん』と『こころ』しか読んだことないけど。」仙石さんは、いきなりの質問に戸惑った。「やっぱりね。」 大垣さんはそう言うと、一人さっさと駅舎に入って仙石さんに手を振った。さようなら、とっとと帰れということらしかった。結局、仙石さんと大垣さんの関係は、大学を卒業するまで、それだけで終わった。

その後、仙石さんは『三四郎』を読んだ。小説の冒頭部分で、熊本から上京する三四郎が、ふとした偶然から同じ蒲団に寝ることになった女性に手出しをせず、翌朝、その女性から「いくじなし」と言われる描写があった。仙石さんは、「なるほど、そういうことか。」と思った。それで、なにやら吹っ切れてしまったのは、どういう心の動きかわからない。既に触れたように、その時、仙石さんは童貞ではなかった。大学に合格した時、これから良家の娘さん達が多いと言われる大学の文学部に入るのだから、変な妄想を抱いて勉強に手が着かなかったり間違いを起こしたりしないようにという口実で、兄の国太郎さんが、昔の遊郭で今も密かに営業を続けている娼家に連れていってくれたのである。実にありがたい弟思いの兄だった。それが仙石さんの初めての性体験だった。その時の相方は、年上の経験豊富な女性だった。遊び慣れている国太郎さんがそういう女性を選んだのである。詳しくは書かないが、それでも仙石さんは失敗した。少なくとも、自分ではそう思った。今回の相手は、同い年の若い女子大生である。しかも、心の準備もない内にいきなり大垣さんがふとんに入ってきたのだから、仙石さんが戸惑ったのは無理もなかった。仙石さんは、そう自分自身に言い聞かせて、今回のことは忘れることにした。ただし、もしも今後同じようなことがあったら、その時はちゃんと対処しよう。そう決心した。そして、その後、仙石さんは大垣さんと二人きりになる機会を待ったのだが、いつも他の学生が一緒にいて、そのような機会が仙石さんに訪れることはとうとう卒業まで一度もなかった。

「三四郎事件」があってからしばらくして、大垣さんが他の学科の学生とつきあっているという噂が聞こえてきた。その相手の学生は、仙石さんと同学年の仏文科の学生の南さんだということがわかった。事実、仙石さんは、大垣さんとその南さんらしい二人が、キャンパス内の中央芝生で仲良く寝そべって話しているのを目撃した。学生食堂で一緒にカレーライスを食べているところにも遭遇した。半ば冗談ではあるが、「大垣さんを守る会」を結成していたゼミの仲間から再び情報が入ってきた。どうやら、荒川さんが裏切り者だったらしい。その南さんに大垣さんを紹介したのは荒川さんだというのである。仙石さんは意外な感じを抱いた。荒川さんが南さんらと親しいグループを形成している事は知っていたが、あのグループは、旧制高校生活に憧れる、ちょっと時代錯誤のバンカラ集団だと思い込んでいたからである。南さんは確かに背も高くて整った顔をした貴公子然とした男だったけれど、どちらかというと硬派で、それまで女子学生と親しくしているところは見た事がなかったのである。事情はすぐにわかった。仏文科が主催したフランス語劇「星の王子さま」に主演した南さんの格好良さに一目惚れした大垣さんが、友人の荒川さんに無理矢理紹介を頼んだのだった。裏切り者はやはり荒川さんだった。みんなに詰問されて、荒川さんはとうとう自白した。ゼミの仲間は荒川さんを口々に責めたが、仙石さんは黙っていた。でも、大垣さんと恋人になるという夢は完全に終わったと思った。仙石さんは子供の頃から何事にもあきらめるのが早く淡泊な性格だった。すくなくも自分ではそう思っていた。実はそうではなかった事が、後年、南さんと再会した時にわかった。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?