マシーナリーとも子ALPHA ~猫と住む少女~

その日、私の街から大量の猫が消えた。

猫とともにあの女の子も消えた。

***

私がつぶれかけの靴を見つめながら学校からの帰り道を歩いていると、小さななにかが通り過ぎた。

最初は虫かと思ったけど、遅れて鼻の奥に酢飯の香りがしたので思わず振り返った。

空中に浮いていたのは寿司だった。

それも酢飯に乗っていたのは魚の切り身じゃなくてハンバーグだった。

「ハンバーグ!?」

私は流石に声に出してしまった。だってハンバーグの寿司が浮いてるなんて異常だろう。

「ヒッ」

ハンバーグ寿司は短い悲鳴をあげたように聞こえた。まさか。寿司が、しかもハンバーグが喋るはずがない。

ハンバーグ寿司のスピードはそれほどじゃなかったので、私は走ってそれを捕まえた。

寿司を食べる時と同じようにそれを持ち、回しながらしげしげと観察する。どう見ても寿司だ。

「たっ」

「え?」

また声が聞こえる。寿司からだ。

「食べないでください……」

「…………」

喋ってる。寿司が。喋っている。

「寿司が喋った!!」

私は頭で考えているだけでは足りず、思わず声をあげた。ハンバーグ寿司は私の手の中でプルプルと震えた。

「僕は寿司だけど寿司じゃあないんです。食べないでください」

「いや、食べないよ。だって喋るし……。君はなんなの?」

寿司と会話している。馬鹿みたいだ。

「僕はハンバーグ寿司です。親しい人はハンバーグと呼びます」

「そう……」

寿司そのものじゃあないか。寿司みたいな姿の宇宙人とかじゃないのか。

「君はなんなの? どうしてしゃべるの?」

「それは……」

「あっ! いたー!」

前から大きな声がしたので顔を上げるとすごい数の猫がいた。もともと港町のこの辺には猫は多い。至る所にいる。でもこんな住宅街の道路のど真ん中に、いきなり30匹はいようかという猫がいきなり現れたので私は驚いてしまった。そして何より、その中心に不思議な出で立ちの女の子がいたことに驚いた。

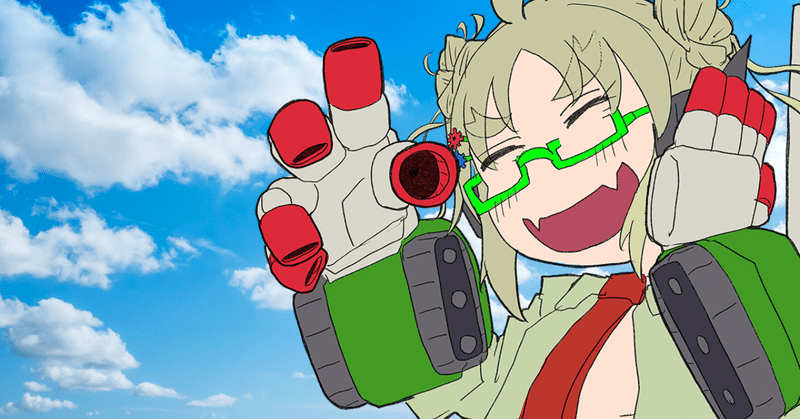

その女の子は頭の上で髪の毛を二つのお団子にまとめ、鮮やかな緑のメガネをかけていた。パクパクさせている口はまるで怪獣みたいな形に開きっぱなしで牙が生えているように見えた。もっと奇妙なことに腕と足に戦車みたいなものがくっついていて、手も鎧みたいなものに包まれていてとても大きかった。そして何より、背中からは大砲が伸びていたのだ。

「澤村さん!」

私の手からハンバーグ寿司がフヨフヨと女の子に向かって飛んでいく。よくわからないがおそらく、あの女の子はハンバーグ寿司の主人かなんかで、はぐれてしまったのだろう。

女の子はハンバーグと2、3言葉を交わすと私の顔を見た。

「オイ、ガキ! お前がハンバーグを見つけてくれたのか」

「え……?」

見つけた、と言われると怪しい。ただ鉢合わせたので捕まえただけだ。

「よーし、ガキ! ついてこい!」

「へ?」

何を言ってるんだ、と私は聞き返そうとした。が、いつのまにか無数の猫が私の足元にまとわりついていて驚いて悲鳴をあげてた。100匹はいようかという猫は波のように私を運んでいった。

これが私とジャストディフェンス澤村という少女との出会いだった。

***

「ライオンさん、こんにちは」

私は軒先でタバコを吸いながら新聞を読んでいたもじゃもじゃ頭のおじさんに話しかける。

「よぉ嬢ちゃん……また来たのか」

ライオンさんはジャストディフェンス澤村といっしょに暮らしている不思議なおじさんだ。いつも澤村の家にいてこうしてボンヤリしたり、猫の世話をしている。一度、私は「ライオンさんは澤村のお父さんなの?」と聞いたことがあった。ライオンさんは泣きそうな目をしながら笑った。

「俺は……召使いさ」

召使いさんってアニメとかで見たことあるけどライオンさんみたいな見た目の人は見たことなかった。お母さんはいつも「人を見た目で判断するのはよくない」と言っていたけど。

「よぉガキ! よく来たな」

奥から大量の猫を引き連れて澤村が出てくる。このジャストディフェンスハウスには100匹はいようかという猫が澤村とライオンさんといっしょに住んでいる。なんでも、澤村はこの猫たちを世話するために池袋から引っ越してきたんだそうだ。

「今日はなにするの?」

「今日は強い編成の組み方を教えてやるよ」

ここ最近、私はジャストディフェンス澤村にソーシャルゲームのやり方を教えてもらっている。なんでも、毎年春くらいに開かれる総選挙に参加してほしいんだそうだ。私は最初ソーシャルゲームはお金を使わないと楽しめないと思ってたけど、総選挙という遊びは頑張ればそこまでお金を使わなくてもいいし、澤村も助かるらしい。

「いいか、コストに気をつけるんだぞ」

澤村は一本一本がオロナミンCの瓶くらいありそうな太い指で器用にスマートフォンを操作する。私はこのゲームのことはよくわからないけど、澤村が楽しそうに話すのできっといいものなんだろうと思った。

私はいままであんまり楽しいと思うようなことはなかった。学校の奴らとは気が合わないし、お父さんとお母さんとは仲良く過ごせてるけど、でも家の仕事の手伝いはものすごく嫌だ。家にいると仕込みを手伝えって言われるし。だからこうして、学校帰りに澤村の家に寄れるようになったのはうれしいし、楽しかった。

彼女は人間ではなくロボットみたいなものらしい。「もうちょっと上等だぞ!」と言っていたけどよくわからない。本当のお仕事は人間を殺すこと、と言っていたけど私には澤村がそんな悪いやつには見えなかった。一度「本当に人を殺すの?」って聞いたことがある。澤村は「なんでわざわざそんなこと聞くんだ?」って心から不思議そうな顔で聞き返してきた。「最近はあんまり殺してねえ」って澤村が言ってた。あんまり、ってことはやっぱり本当に殺してるんだ。と私は思った。でも、澤村がそう言う姿に怖いって気持ちはあんまり出てこなかった。澤村は票田を耕したいからよっぽどのことが無いと殺してないって言ってた。「ふだんはどうして人を殺すの?」って聞いたら、澤村は「仕事なんだから仕方ないだろ!」って怒った。でもすぐに、ニコニコ笑いながら「でも、人を殺すのは楽しいぜ~」と言った。ほんとうに楽しそうに笑うので、私も釣られて笑ってしまった。

***

ある日、私の目の前で澤村が人を殺した。

いつも私をからかってくるクラスメートが、澤村の家までついてきたのだ。私が嫌がる姿を見ると、澤村は声も出さずに指から光線を出してイジメっ子を焼いた。私はさすがに驚いて「なんで殺したの!?」って澤村に掴みかかった。すると澤村はポカンとした顔をして「なんでお前が怒ってんの?」って逆に私に聞いてきた。

「お前が困ってるから殺してやったんじゃねーか!」

澤村はぷりぷり怒った。言われてみれば逆になんでだ……? 確かに形としては澤村は私を助けてくれたわけだけど……いやいや、殺すのはいくらなんでもやりすぎだ。

「殺すのはいくらなんでも……」

「それはおめーら人類のルールだろ?」

そうなのか。

「いやだってお前、別にあいつのことが好きだったとかめちゃめちゃ仲良かったってわけじゃないんだろ? それとも友達だったか?」

「いや……そういうわけじゃないけど……いつもチビだってからかわれるし」

「チビ!」

澤村がオウム返しをする。

「やっぱ殺しちゃってよかったじゃん! ほかのやつのことをチビって言ってくるやつなんてサイアクだぜ」

澤村は自分のことのように怒る。私もチビだけど、澤村はそんな私よりさらにほんの少し小さかった。

「そうかな……そうかも」

「スッキリしたろ?」

「うーん」

したかもしれない。明日からあいつの顔見なくていいのか。うーん。悪くないな……。

「もうひとりくらいついでに殺しとくか?」

「い、いや、いいよ……」

「そっか。じゃあ今日はイベントの走り方を教えてやるからな」

澤村はいつものようにスマホを出した。なんでもなかったみたいに。きっと彼女にとって人を殺すってことはポケットからチョコを出してつまむってことくらいなんでもないことなんだろうな、と思った。

クラスメートの死体はライオンさんが片付けていた。

***

その日、私の街から大量の猫が消えた。

いつも歩いていれば視界のどこかに猫の一匹くらい入るはずなのに、街から猫の姿は完全に消えていた。猫がいない街はどこかガランとした印象だった。

なにかおかしいと思った私は澤村の家に向かった。澤村の家は遠目に見ても人の気配を感じられなかった。いつもあんなに猫でにぎやかだったのに……。

いつも澤村と座り込んでソーシャルゲームをやってた軒先。ここまで入ってきても猫の姿も澤村の姿もライオンさんの姿もなかった。出ていった、というより消えてしまったような感じだった。

私が唖然としていると、家の奥で動くものがあった。それは人影だった。少し大きな女の人のようだった。

女の人が姿を現すと、私は驚いて声をあげそうになった。女の人は真っ黒で、うまく言葉にできないけどどこか神秘的な服を着ていた。それだけならいいけど、目には真っ赤なサングラスをつけていて、そのうえ口をホッチキスで止めていた。私は幽霊かもしれないと肝を冷やした。

(おや……)

頭の中に直接、穏やかな思念が響いた。なんだこれ?

(誰です? あなたは……)

どうやら目の前の女の人が話しかけてきてるみたいだった。なんで頭のなかに直接聞こえるのかはわからないけど。私、なにかヘンな能力に目覚めちゃった?

「あ、あの……! 私、澤村の友達で……。澤村っていうのはここに住んでいた女の子なんですけど、あの……彼女のことをなにか知りませんか?」

私は慌ててまくしたてた。どうやら幽霊かなにかではないらしいけど口をホチキスで留めてるなんて怪しすぎる。怖い人だろうか。そんなことを私が考えていると、女の人はウンウンと頷いた。

(私は怖い人ではありませんよ)

そういう声が頭のなかに響いた。そうなんだ。それはよかった……。って、え? なんで私が頭のなかで考えていたことがわかるんだろう?

(私は、そうですね。この家の大家みたいなものです)

女の人はそう言った(ように感じた)。

「あの! じゃあ澤村のことを知りませんか……?」

(彼女なら)

女の人はいつのまにか私の真横まで移動していた。さっきまで前の方にいたのにいつのまに? 私が冷や汗をかいてるうちに通り過ぎながら女の人は言った。

(引っ越しましたよ。もうこの家には帰ってこないでしょう……。あなたも、もう家に帰りなさい)

そう言われたので振り向いて目で追おうとしたときには、女の人はもう消えていた。

***

春になった。私はひとりで、まだソーシャルゲームを続けていた。澤村から言われていたとおり総選挙が始まり、私は彼女から教わったとおりに頑張った。

私と澤村が応援していたアイドルは、45位になった。そういえば澤村が言ってたっけ。この子はまだ50位以内に入ったことがないんだって。50位より下は、順位がいくつだったかわからないんだと。このゲームにはアイドルが200人近くいるから、本当にいままでどのくらいの人気があるのか具体的にわからなくて大変だったって。

「じゃあこれは、きっと喜んでいい結果なんだよね……」

ついこのあいだ始めたばかりの私には実感が湧かなかったけど、きっと澤村は今頃笑っているだろうと思った。空を見上げると、あのカラカラした笑いが浮かんでいるような気がした。

45位か。もっと上のほうに行ければ声がついて出番が増えると澤村は言っていた。

「じゃあ、来年もやってみようかな……」

私は隣に澤村がいたときのように呟いた。澤村が「偉いぞ!」と言ってくれたような気がした。

***

読んだ人は気が向いたら「100円くらいの価値はあったな」「この1000円で昼飯でも食いな」てきにおひねりをくれるとよろこびます