【vol.004】 第3節:「具体」の特徴、「抽象」の特徴(後半)

こんにちは。まえぴょんです。

今日はなんか寒いですね。3月中旬やというのに。いや、3月中旬やからこそか。しばらくは三寒四温が続くだろうから、みなさん体調管理に気をつけてくださいね。私も飲みすぎの程度を抑えようと思います(飲みすぎであることには変わりないw)。

昨日の抽象度高めな出来事

さて、昨日は投稿できませんでした。昨日、一昨日と大阪で経営セミナーに参加して経営のお勉強をしていたので、投稿する時間が確保できず。

そしてその経営セミナーで抽象度高めな出来事があったので共有します。

そのセミナーでは、我々受講者が学ぶ内容をプロジェクターから床置きの自立式スクリーンに映し出されていたんですけど、途中でそのスクリーンが倒れそうになったんですね。

こんなやつ(これは弊社の事務所にある同タイプの別物やけど)

で、講師の方から「これなんとかして」と指示を出された補助役のスタッフが、そのスクリーンを安定させようと試みたんですが、5分ほど経っても安定しない。前でゴソゴソといじり続けるそのスタッフの様子を見かねたのか、受講者のお一人が、

「壁が白いんやから、スクリーンやなくて壁に映したらええやん。」

この一言で全ての問題が片付きました。

これ、「抽象思考」なんですよ。スタッフからすると目の前のスクリーンをシャンと立たせることが目的になってたんでしょうけど、目的はそれじゃなく、受講者が資料を見られるようにすることですよね。その具体的な手段の一つとしてスクリーンに映し出すことがあるわけですが、それにこだわる必要はないわけです。むしろ今回はそれにこだわらない方がラクに問題が解決しました。

スクリーンが自立しないという目の前の具体的な問題が、問題ですらなくなった瞬間です。

ね?抽象思考ができるとラクでしょ?同じようなことって、世の中に溢れてるから、抽象思考が身につくと日常がどんどんラクになってくるんですよ。

このように抽象度を上げた問題解決方法を見つけるコツは、3時間目の数学で取り上げます。なんせ、ラクちんですわ。

具体と抽象の特徴

さて一昨日に引き続いて具体と抽象の特徴について考えていきますね。今回は少し長い文章で検討してみましょう。

以下のコラムを読んだ後に、全体を各文ごとに「抽象度高い」「抽象度中くらい」「抽象度低い」という3つに分類してみてください。

(ちなみにこのコラムは私が兵庫県朝来市広報誌2018年10月号に寄稿したコラムです。本題とはちょっと逸れますが、「自己肯定感」と「論理的思考力」の両輪ががっちり回れば豊かな人生が送れるという仮説を持っている私にとって、自己肯定感を育む子育てに行政が本腰入れている朝来市ってステキやと思います!ちなみにこのnoteではその片輪の論理的思考力の一部である「抽象思考」について学べるようになっとります。)

ではまず、このコラムを読んでみてください。

自分らしさを奪う「条件付きの愛」

●「条件付きの愛」とは

長男がまだ4歳くらいの頃、私は彼に優秀な人間に育ってほしいという思いが強く、ゲーム感覚で算盤を教えていました。しかしすっかり父親側に熱が入ってしまい、「なんでこんな簡単なことがわからんねん!」と声を荒げたことがありました。おどおどと不安そうな表情をしていた長男の顔を今でも覚えています。やっちまいました。これは「条件付きの愛」です。

「条件付きの愛」とは、

「成績が良いあなたは好き」

「みんなと仲良くできない子はダメだ」

など、親が定めた条件をクリアしたときだけ認める関わりを言います。「条件付きの愛」を押し付けると、子どもは過剰に親の目を気にして萎縮しがちです。

例えば子供に「テストが悪かった」と打ち明けられた時に、「だから勉強しなさいって言ったのに!」と叱ってしまうと、子どもは

「次また悪い点を取ったらもう見捨てられるんかな。。」

と自分が学びたいから勉強するではなく、親の機嫌を取るために勉強しようとしますが、そのような精神状態では力を発揮するのは困難です。

立派な人間に育って欲しいという親の期待はあって自然ですが、親が過剰に理想を求めることは、子どもには大きなプレッシャーとなり、本人らしからぬ不本意な言動を招いてしまうこともあるのです。

●期待値未満の時こそ、自己肯定感を育むチャンス

子どもの努力が実らず、親の理想通りにならなかったとしても、決して非難せず、まずは頑張ったことを認めてあげることが大切です。そうすれば、「期待通りにできなかった自分でも認めてもらえるんだ!」と、自己肯定感が育まれ、不都合なことでも打ち明けやすくなるのです。

つまり、親の期待値未満の時こそ、自己肯定感を育み社会に出てからも自分らしく立ち振る舞う礎を築くチャンスなのです。

自分好みの条件を付けて子どもたちを「愛して」いた私は、そんな過去を挽回すべく、「お父さんは好きなようにしてる。お前らだって好きなように生きる権利があるからな!」と、飲み過ぎを指摘された時はいつも熱く語ります。

あー、この時も自身の飲みすぎについて言及していますね(笑)もう習慣やからなぁ。。

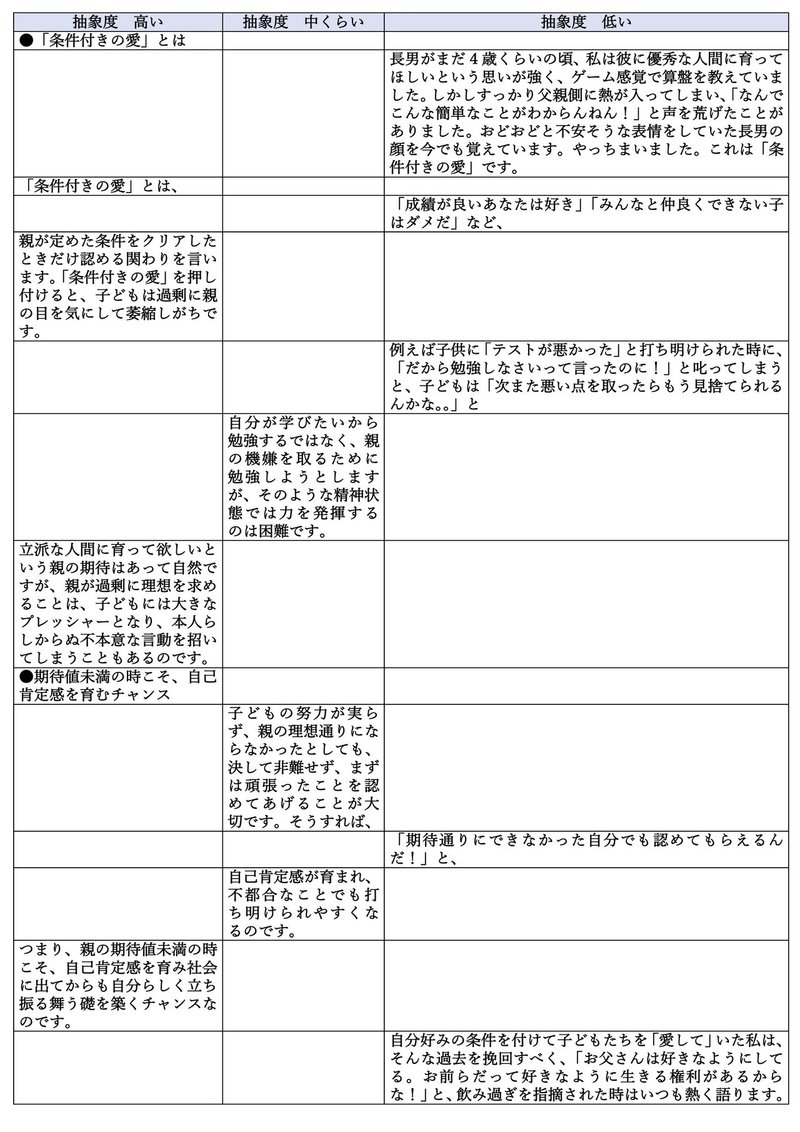

さてさて、この文章を抽象度別に分けてみましょうか。

「抽象度高い」

「抽象度中くらい」

「抽象度低い」

という3分類に分ける感じで。

さぁ分けてください! 制限時間、なし!

まぁ、分けるのが面倒だったらそのまま読み進めてもらってもいいですけどね(笑)紙やったら書き込めるから作業しやすいけど、モニターには書き込めんもんなぁ。電子書籍なら書き込めるけど、うーん。ここにnoteの限界が垣間見れた。。

ということで、私なりに抽象度分けしたものを下に示します。文字が小さくてごめんなさいませ。

ざっくりとこんな感じですかね。

で、この抽象度の低い具体部分を省いて、一番左側の抽象度の高い部分だけを抜き出してみると以下のようになります。

「条件付きの愛」とは、

親が定めた条件をクリアしたときだけ認める関わりを言います。「条件付きの愛」を押し付けると、子どもは過剰に親の目を気にして萎縮しがちです。

立派な人間に育って欲しいという親の期待はあって自然ですが、親が過剰に理想を求めることは、子どもには大きなプレッシャーとなり、本人らしからぬ不本意な言動を招いてしまうこともあるのです。

つまり、親の期待値未満の時こそ、自己肯定感を育み社会に出てからも自分らしく立ち振る舞う礎を築くチャンスなのです。

どうですか?何か気づかれません?抽象度の低い具体部分を読み飛ばしてもそれなりに話が繋がっていますよね。そして全体の構造、骨組みが浮き彫りにされたように感じませんか。

そう、抽象だけを読んでも意味が通じるんです。ただ、印象強さや具体的なイメージを膨らませることは難しいですよね。

続いてその逆。抽象を省いて一番右側の具体だけを抜いてみるので、ちょっと目を通してみてください。

長男がまだ4歳くらいの頃、私は彼に優秀な人間に育ってほしいという思いが強く、ゲーム感覚で算盤を教えていました。しかしすっかり父親側に熱が入ってしまい、「なんでこんな簡単なことがわからんねん!」と声を荒げたことがありました。おどおどと不安そうな表情をしていた長男の顔を今でも覚えています。やっちまいました。これは「条件付きの愛」です。

「成績が良いあなたは好き」

「みんなと仲良くできない子はダメだ」

例えば子供に「テストが悪かった」と打ち明けられた時に、「だから勉強しなさいって言ったのに!」と叱ってしまうと、子どもは

「次また悪い点を取ったらもう見捨てられるんかな。。」

「期待通りにできなかった自分でも認めてもらえるんだ!」と、

自分好みの条件を付けて子どもたちを「愛して」いた私は、そんな過去を挽回すべく、「お父さんは好きなようにしてる。お前らだって好きなように生きる権利があるからな!」と、飲み過ぎを指摘された時はいつも熱く語ります。

はい、この通り、この具体だけでは意味が繋がらないですよね。ただの枝葉や肉(具体)があったところで、幹や骨(抽象)がないのでバラバラで繋がりません。

また、

「みんなと仲良くできない子はダメだ」

「テストが悪かった」

「だから勉強しなさいって言ったのに!」

「次また悪い点を取ったらもう見捨てられるんかな。。」

などの具体はどれも印象強く、その場をリアルにイメージしやすいという側面もありますね。

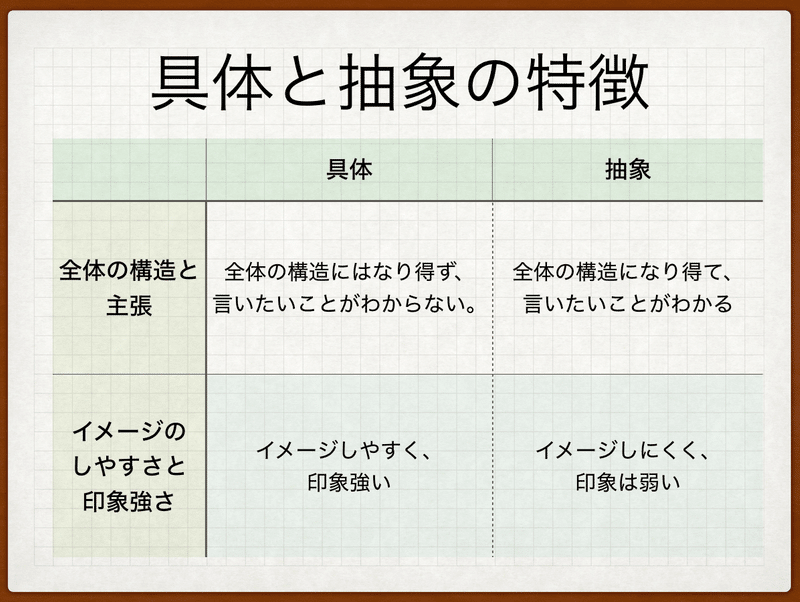

具体と抽象の特徴まとめ

というわけで、ここまでの具体と抽象の役割をまとめると以下のようになります。

要するに具体と抽象の役割はそれぞれにあって、その両者の特徴を理解したうえで使いこなすことが大切、ってことです。

そう、「使いこなす」ことが大切です。ただ「知ってる」というレベルではなく、使いこなす。それができるようになったときに現代文をはじめすべての教科のスコアが格段に上がってきます。そして人生がラクになってきます。このnoteで5教科を学び切った頃には、この具体物で埋め尽くされた世界の見え方が変わっているかもしれませんよ。

今日はここまでー。

ご意見・ご質問等ございましたら、noteのコメント欄にコメント入れていただくか、抽象思考オタクのツイッターアカウントを作ったので、こちらまでご連絡ください。

ちなみに一昨日、私にnoteを勧めてくれたコンサルとお話してて、このnoteの「スキ」が未だかつて10を超えたことがないんだとしょげていたら、

「メジャーリーグから来た助っ人のつもりですか?違うSNSに移ってきたら最初はそんなもんですよ!」

と諭され、ちょっとモチベーションが復活してきたまえぴょんでした。でも早くメジャーデビューしたい(笑)

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?