父をめぐる記憶と記録、そして思い出。

自分の記憶なんて、どうにもあいまいなものだ。けれど、その記憶の中に思い出が混じっているから、ややこしくもあり、愛おしくもある。

わたしが持っている、父に関しての一番古い記憶は1歳半くらいのもの。まだよちよちと、どうにか歩き始めたばかりのころの話だ。

わたしは父と3歳年上の姉と一緒に、自宅の団地近くにある、池を備えた少し広い公園に遊びに行っていた。その池は「あひるの公園」と我が家では呼んでいて、その名の通り池にはあひるが泳いでいた。

その公園で、わたしはあひるの襲撃を受けた。黄色のクチバシがぐいぐいと押し寄せてくる。まだうまく歩けないわたしを攻撃的に突きまわしてくる。足がもつれて、転んだところに悪魔的なクチバシは、池に引き摺り込もうとすらしてくる。それなのに、そばにいた父はわたしがオタオタとうまく逃げられないのを見て笑っている。助けようとは、してくれない。

どうして助けてくれなかったのか? あひると遊んでいるようにでも見えたのか? ずっと答えはわからないまま、ほんの少し悲しい気持ちを抱えていた。

ずいぶんとひどい記憶なのだけれど、この記憶はまったく違っているらしい。というのも、かなり大きくなってからこの話を父と姉にたずねたことがある。すると、「お父さんもお姉ちゃんも慌ててあひるを追い払おうとしたんやで」と、ギョッとした口調で父は言った。わたしの記憶が改竄されていることも驚いていた。「あひるは子育て中やったんかな? ひろちゃんのおむつが他のあひるに見えて、縄張りを守ろうとしたんちゃうか」と笑いながら話し続けていた。

幼いころの記憶だから、ずいぶんとひどい思い違いをしたものだ。とはいえ、わたしの記憶のなかには、いまでもわたしを助けてくれず、笑って見ている父の姿がこびりついている。記憶はまあたらしい色に塗り替えられることはない。本当のことを聞いたのに、更新されないのはなぜだろう?

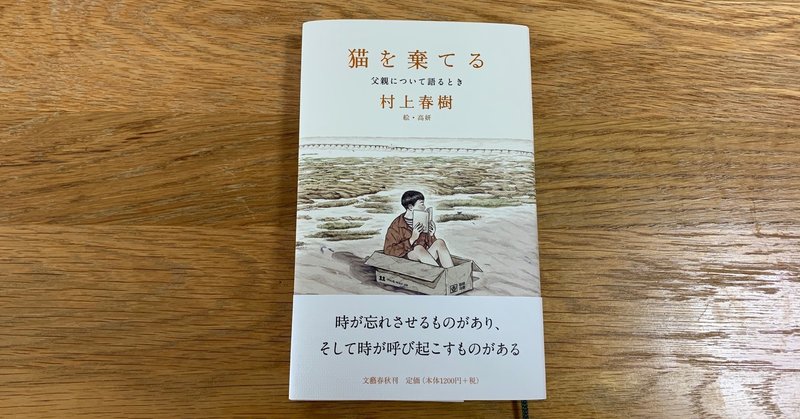

村上春樹さんの「猫を棄てる 父親について語るとき」を読んで、しみじみと感じたことがある。いくら記憶を辿ってみても、記録はまったく違っているものだということ。そして、記憶のなかに思い出が含まれているということだ。

記憶と記録が違っているなんて、そんなことは当たり前だと笑い飛ばされるかもしれない。けれど、日々の暮らしの中で出番が多いのはどちらかといえば記憶であり、その記憶に付随する思い出だろう。もっとも事細かに日記をつけているという人は「記録している」といえるかも知れないけれど。

父親について語る、といっても思い出を深掘りするわけではない。記憶とその記憶の周辺にある思い出を呼び起こす。そうして招集を受けた軍歴と戦争の記録をもとに、ご自身の父親の(そして母親の)生きた時代をたどっていく。どちらかといえば思い出話はほんの少しだけ。だけど、そこに意味がある。

村上さんの父親は、「騎士団長殺し」に登場する雨田継彦を思い出させる生い立ちでもある。村上さんの記憶がすこし違っていたところも含めて。まだ自分が生まれておらず、父ではなかったころの一人の男を知るというのは、思いの外むずかしいものだろう。

村上さんが、父親の半生、主に徴兵されたころの記録についてめぐっているところで、ふとわたしは父の話を思い出した。

わたしの父は昭和19年11月の終わりに、大阪で生まれた。終戦をむかえる前の年だ。父が母親(わたしの祖母)から聞かされた話によると、大阪大空襲の際、家族はみな逃げたのだけれど、父だけ一緒に連れて行ってもらえず、家に取り残されたのだという。

「あんたえらいぐっすり寝てたし。動かすのもかわいそうやなぁ思うて」

こともなげにそう言われたのだと、父はほんの少し苛立った様子で話していた。「乳飲み子を抱えて、逃げ切れない」と、祖母は腹を括ったのだろうか。首の座っていない乳飲み子だけでなく、まだ幼い子供が二人もいたからだ。わざと置いて行った、とはいえなかったとしても、なぜこの体験を父に言う必要があったのだろう? 祖母も、そして父もすでに亡くなってしまったので話を聞くことは、もうできない。

ただ、記録を少し辿ってみようかと思った。大阪に大空襲が起きたのはいつだろう?

様々な文献を調べたわけじゃない。「大阪大空襲」とキーボードをたたき検索をしてみただけだ。それでも、いくつかの事実(と思われること)を知ることができた。

大阪への大空襲は合計8回行われていると記録されている。その中でもおそらく「この時だ」と直感的に感じるものがあった。1945年3月13日から14日にかけて、深夜の大空襲。アメリカ軍の爆撃照準点の対象とされた地域が、父の実家からは歩いてすぐの距離だった。

ただ、いくつかの記事を読んでいくと、火災の広がる方向がアメリカ軍の思惑と異なったため照準点ではない場所をさらに爆撃したということが記されていた。その結果、広範囲での目を覆いたくなるような被害が起きている。

けれど、おそらくそのおかげでその空襲で家が焼けることはなかったし、父は命をとりとめた。祖母は「家に火が近づいてこない」とイチかバチかで賭けたのかもしれない。アメリカ軍の計画通り、空襲が行われていたのなら、父は生後4ヶ月足らずで命を落としていただろう。そうして、わたしが生まれることもなかった。

おそらく本の中にあった、村上さんの母親が体験された空襲は同じ日のことかもしれない。

あとがきに書かれている文章は、誰にとっても当てはまるものだろう。

戦争というものが一人の人間−−ごく当たり前の名もなき市民だ−−の生き方や精神をどれほど大きく深く変えてしまえるかということだ。そしてその結果、僕がこうしてここにいる。父の運命がほんの僅かでも違う経路を辿っていたなら、僕という人間はそもそも存在していなかったはずだ。歴史というのはそういうものなのだ。−−無数の仮説の中からもたらされた、たったひとつの冷酷な現実。

普段は気にしていなくても、ふとした出来事から運命が変わってしまう。それは記録されているような大きな戦争だけではない。記録には残らない、誰かの記憶の片隅にぽつりと小さなシミのような、とるに足らない出来事であっても。

あみだくじのような仮説をたどって、それぞれの今がある。そしてこの先もさまざまな仮説が立証されたり、覆されたりしながら続いていくのだ。ただひたすらに。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうござます。 スキやフォローしてくださると、とてもうれしいです。