紺野登の構想力日記#13

デザイン〈の〉思考【1】

◇ デザイン思考とデザインの思考とアート思考・・・・???

ぼくは多摩大学大学院で教鞭を執っている。社会人大学院生は論文が必修だが、自分のテーマ、もしくは課題を持ち込んで、自分で研究して、自分なりのモデルや理論をつくって、それをまた社会に還元していくという、わりと自律的な研究をする場所でもある。

ここで、ときどき従来のビジネススクールにはないようなカリキュラムを行う。そのひとつに「イノベーションのためのデザイン思考」というプログラムがある。

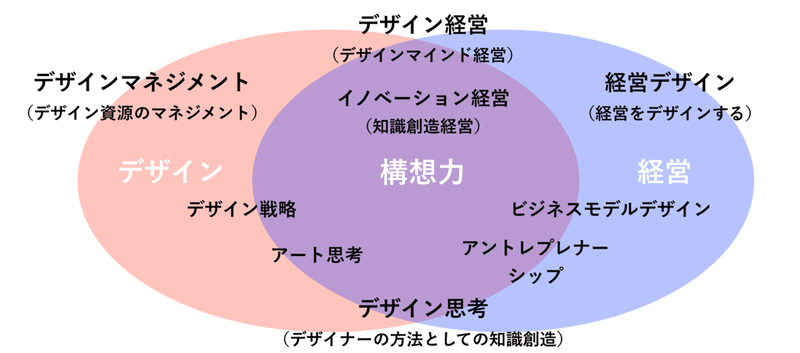

いまデザインと経営は深く融合しているけれども、どんなふうに融合しているのか、実態はなかなか見えにくい。デザインの側の人がどのように経営を見るかという視点もあるし、経営側の人がどういうふうにデザインを取り入れるかという立場もある。両方の側から相手へのアプローチが行われていて、まぁ、結婚まではいっていないけどおつきあいが深まっているという感じだ。

現在進行中のデザインと経営の蜜月。その関係はいったいどんな馴れ初めから始まって、どのように進んできたのか。

そこにはデザイン思考もあるし、「デザインという資源」をマネジメントするデザインマネジメントもあるし、最近は経営をデザインしちゃおうよ、という経営デザインの動き、デザインマインドを持った企業といったトピックもある。それからもちろん、ビジネスモデルのデザインやデザイン戦略などもテーマだ。

紛らわしいので、包括的に理解しようということで企画したのがこのプログラムである。デザイン経営やデザインマインドを持った経営というものの全貌を明らかにしようというのが狙いだ。

根っこにある問いは、デザイン思考とデザインの思考とアート思考・・・・未来におけるこれらの関係を皆で議論してもらいたいということ。

網羅的と銘打って縦横無尽に議論を進めていこうと考えた。

そこでこのプログラムでは、経営大学院生(研究者)、工学系の大学や美術系の大学教授、企業でのデザイン思考の実践者、デザイン・スタートアップ幅など広い関係者を網羅的に募っている。

◇ デザイン・コロキウム

これはコロキアムスタイルといって、狭い部屋でひとりの先生が自校の学生に教えるというスタイルではなく、いろいろな分野の先生が、異論、反論をふくめ参加者と一緒に討論するスタイルである。ほとんどシンポジウムだが、講義とワークショップが混ざり、聞くだけでなく参加者間での知識創造を目指す、といったものだ。

昨年は1980年代、90年代に一世を風靡したコーポレートアイデンティティの中西元男先生(PAOS)、ブランディングデザインの牽引者である西澤明洋さん、そして、経営デザインの実践者であるBMIA(ビジネスモデルイノベーション協会)理事の岡田明穂さん、現在多摩美術大学の教授で元はイッセイ・ミヤケの副社長だった藤原大さん、SAPジャパンの原裕美さん、カオスパイロットの大本綾さん。こういった方々をお呼びして、デザインと経営の全体像を網羅的に見ようというプログラムをスタートさせた。

今年はさらに、「科学技術とデザイン思考〜社会的対話⼒としてのデザイン」というテーマでオランダの国立系シンクタンク、ラテナウ研究所の元所長、ヤン・スタマン博士、武蔵野美術大学の山崎和彦先生や、産総研デザインスクールなどの皆さんをお招きした。

新型コロナ禍のもと、 急速に変化する社会と、最先端の技術を実用化しなければならないという状況にあって、両者のギャップを埋める調停する力としてのデザイン思考に注目した。

また、いま日本では基礎研究力の衰えが指摘されているが、科学技術教育にデザインやアートを融合させる世界の流れがある。 こうした観点からかなり活発な議論が行われた。

◇ 『アート・カンパニー』再訪

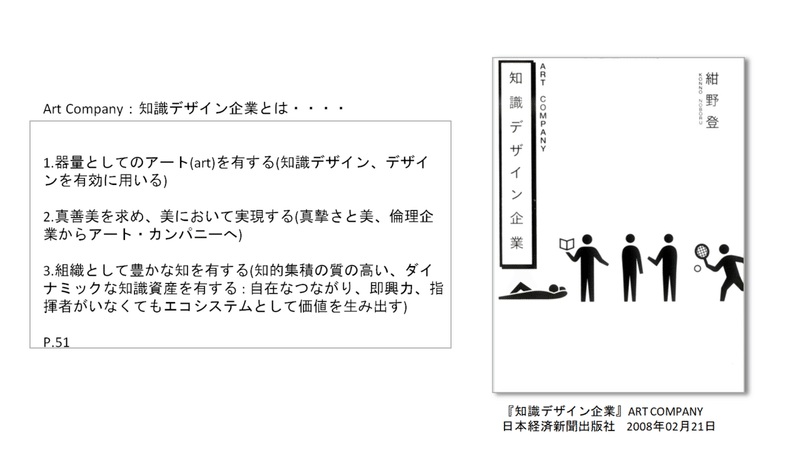

この構想力日記でも何度か紹介したが、いまから13年ほど前にぼくはこんな本を書いた。

『知識デザイン企業 Art Company』(紺野登、日本経済新聞出版、2008年2月)

2001年以降、世界は1980年代からのグローバル経済拡大期から、複雑な超グローバル変動期に入った。

この本が出版された2008年は、秋にリーマンショックが起き世界中が騒然となった年だが、その年の初めに出版したということは、金融恐慌の導火線が燃えつづける最中にこの本を執筆していたことになる。もちろん破綻の予兆はあった。

そのなかで、新たな企業のあり方を提言しなければならないと考えた。そして、「知識デザイン企業=アート・カンパニー」という新しい企業モデルを提示した。当時はまだ誰も、経営とアートの融合といったことなど議論してはいなかった。この本では、そこに新たな経営モデルを見いだそうとしている。デザイン思考とは何かという話もしている。

では、アート・カンパニーとは、どういう企業か?

アート・カンパニーとは、

第一に器量つまり「能力としてのアート」を持っていることがその条件となる。知識デザインやデザインを有効に用いることができるということだ。

第二に、真善美を求めて、美において実現する企業。真摯さと美を追求し、通念的な倫理を守るのではなく、倫理を積極的にイノベーションに生かす企業である。

第三に、組織として豊かな知を持つこと。知的集積の質が高く、ダイナミックな知識資産を持っている。トップがいなくてもエコシステムとして価値を生み出す組織であること。

と、この本では、こんなことを提示した。

◇ 経営とアートの3つの融合領域

アート・カンパニーの中核にあるのがデザインだ。

アートといってもいくつかの異なった顔がある。

整理してみると、いま経営におけるデザインとアートというのは、次の3つの領域で認識されている。

① 芸術の領域(審美的な価値を扱うデザイン)

② 技術の領域(技能=テクネーとしてのデザイン)

③ リベラル・アーツの領域(創造者の智慧としてのデザイン)

近代のデザインは元来、産業革命以降に企業や産業がアートを資源として生み出してきたものだ。

そしていま一般に理解されている「デザイン思考(design thinking)」はより広い「デザインの思考(thinking of design)」のなかの一部だ。

そして最近聞かれる「デザイン思考からアート思考へ」といったメッセージは、実は少しおかしなものだ。

根源にあるのは、やはり構想力である。そして、これらを綜合したアート、デザインの分野では建築が一番近いと思う。

この3つはもうちょっと記すと、

➀芸術の領域:目的を持たないアート

最近、この「芸術」、アートやエステテイックス(美学)は非常に重要だと考えられるようになった。「真善美を求め、美において実現する」。

ただし、芸術は基本的に目的を持たない。たとえば空腹を満たすために絵画を描く人はあまりいない。エステテイックスとは美であるが、目的を持たないから美しいという、そういうカント以来の美という概念が、企業経営においても重要なものとして出てきている。

②技術の領域:何らかの目的を果たすためのテクネー、デザイン思考

もうひとつ、われわれがデザインとかアートというときには、「技術」という側面がある。この領域では、なんらかの目的があって、その用途を果たそうとしてデザインやアートを活用するということになる。

③リベラル・アーツの領域:人が幸福に生きるためのアートやデザイン

「リベラルアーツ」は、芸術や技術をそもそも人生や社会、さらには都市のデザインや政治に生かすにはどうするか、という一段上がったところの知である。

アートやデザインとわれわれが言うとき、この3つの領域があるのではないだろうか。これらをいっしょくたにしてアートやデザインを論じるので、アートやデザインがわかりにくいものに思えてしまうのだ。

この10年ほど、デザイン思考が大いに流行った。そしていま「デザイン思考からアート思考へ」などとも言われるが、実はデザインとアートはそんなふうに切り離して考えるものではそもそもない。

これまで経営のロジカルな世界ではあまり議論されていなかった、人々の感性的な能力や想像力、構想力、こういったものをどうやって生かすかというところに、いま目が開かれようとしている。そこで、これまで互いに遠い存在だと思っていた経営とアートやデザインが、互いの存在を意識し急接近しているということなのだと思う。

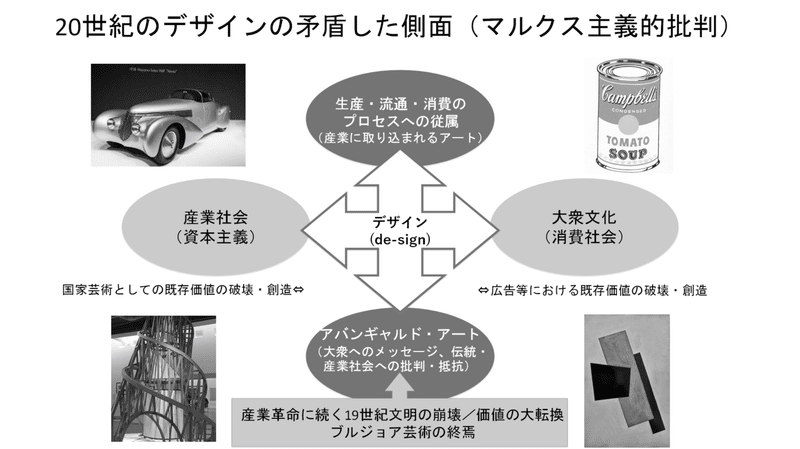

◇ 20世紀のデザインの矛盾した側面(マルクス主義的批判)

ただしデザインとアートの関係は実はちょっとやっかいだ。 単純に企業にとってデザイン思考は有効だとか「リーダーはアートを学べ」などと言えないかもしれないからだ。

アートから生み出された近代のデザインは、じつは内部に矛盾したものを孕みながら今でも混沌とした状況を見出している。

例えば、デザインは誰の味方か?

まず、アートやエステテイックスとしてのデザインに目を向けてみると、じつは、この100年ぐらい、経営とデザインは、とてもいい関係を持ちつづけてきた。プロダクトデザインからデザインマネジメントへの展開、デザイン思考、といった推移は、経営におけるデザインがこの100年ぐらいで育ってきたものである。産業界がアートやエステテイックス(美学)をうまく取り入れてきた歴史である。

ただ、これははっきり言ってとても矛盾に満ちた世界でもあった。現在も、この矛盾をはらんだまま、われわれはデザインやアートを使っている。

近代社会・経済の中に、デザインやアートが盛り込まれたのは、産業革命が終わった直後ぐらいである。20世紀に入ると、さまざまなかたちで経営や産業がアートやデザインを使うようになる。そしてそのときの矛盾をもったまま進化してきた。

デザインは、非常にクリエイティブで、社会を変えるすばらしいパワーを持ったものだが、同時に、産業に取り込まれ生産や流通や消費のプロセスに従属していくという面も持ち合わせている。

20世紀初頭のアバンギャルドアート(前衛芸術)のように、大衆へのメッセージを通じて産業を批判するパワーとして力を発揮する一方で、デザイナーやアーティストが企業に雇われ「飼い馴らされる」という、矛盾した側面がある。

デザインは産業社会のためにあるものなのか、産業社会を批判するものなのか。あるいは産業社会と人間を調停するものなのか。このあたりは今も矛盾したままである。

◇ ロシアン・アバンギャルドからウォーホールへ

もうちょっと別の見方をしてみよう。

デザインというのは大衆文化におもねっている反面、産業社会や資本主義の手先にもなってきた。この矛盾する側面をはらみながら、この100年間ぐらいなんとかやってきたわけだ。

ときどき「やっぱりアートだ」とか「やっぱり人間だ」と声高に叫ばれるが、この100年は産業界がデザインで大きな富を生み出してきた歴史だ。こうした現象はアートやデザインがはらむ矛盾した内実をあらわしている。

たとえば、1910年代から1920年代に盛んだったロシアン・アバンギャルドは、芸術をもって既存の価値の破壊と新たな価値の創造を行い、それを原動力としてソ連という新しい国家をつくろうとした。ここにデザイナーが利用されていった。

一方、同時期にアメリカでは、広告においてさまざまな形で消費の欲望喚起のためにデザインが使われるようになる。まさに産業社会を発展させるためにアートやデザインが使われたのだ。この延長線上にアンディ・ウォーホルのようなアーティストが出てきて、広告のブランドをもじって批判するという新しい芸術の姿があらわれる。

もともとデザインやアートは、人間が原始社会から持っていた能力や社会的資本である。それは自然のデザイン、神のデザインであった。

それが、ルネサンス期ぐらいから、人間を中心にしたデザインに変わっていく。そして産業革命が起きて、産業革命によって人間性が失われると、工芸の復活運動みたいなものが起きる。と同時に、20世紀のデザインは工業デザインや情報デザインを通じて、このデザインをかなりうまく産業の中に取り入れてきた。その過程ので、デザインマネジメントとかデザイン思考が生まれていった。

したがってデザイン思考は非常におもしろいけれども、批判的にいうと、産業界がずっとデザインを使ってきたという系譜の中にある、ということになる。デザインは誰の味方なのか? (つづく)

紺野 登 :Noboru Konno

多摩大学大学院(経営情報学研究科)教授。エコシスラボ代表、慶應義塾大学大学院SDM研究科特別招聘教授、博士(学術)。一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) Chairperson、一般社団法人Futurte Center Alliance Japan(FCAJ)代表理事。デザイン経営、知識創造経営、目的工学、イノベーション経営などのコンセプトを広める。著書に『構想力の方法論』(日経BP、18年)、『イノベーターになる』(日本経済新聞出版社、18年)、『イノベーション全書』(東洋経済新報社、20年)他、野中郁次郎氏との共著に『知識創造経営のプリンシプル』(東洋経済新報社、12年) 、『美徳の経営』(NTT出版、07年)などがある。

Edited by:青の時 Blue Moment Publishing

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?